XF両端のVRは10kΩが正しい値です

XF整合状態検討回路

YF3395sの偽り整合回路

| The Old Valve SSB TRX ② (新スプリアス規格対応) 2016.1.6 |

最近は1ページあたりあまりごちゃごちゃと書き込むとスマホでのレイアウトに適さず、読んでもらえないケースもあるんだそうです。旧人類のおじさんにとっては、WEBはあくまでPCで見るのがいいと思ってる(老眼には画面がでっかい方がいいの!、タブを使うくらいならPCの方がいい!)ので、スマホ最適化画面にすり寄るつもりはないのですが、そう突っ張っていても取り残される一方なので、ページあたりの記述を少し抑える方向にして、今回、ページを変えてみました(笑)。

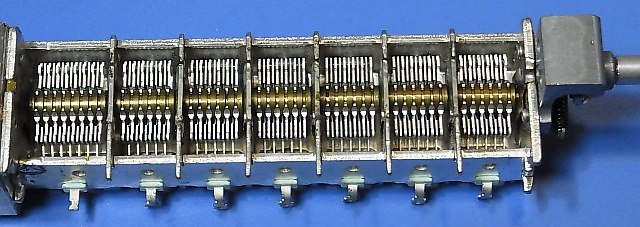

さて、次は懸案だったXFの整合の話に移りましょう。トリオの有名な8素子のXFであるYG-3395sは、先の写真にあるとおり、4本も仕入れてしまっています。同時にUSB/LSB/CWのクリスタル発振モジュールも3ユニットもあります。いずれも破格の安値(XFなんかひとつは0.5k円での落札もあり)で、まったくの不人気商品をたくさん買い込んでしまっていました。最近は、クリフィル(笑)の完成品が安く手に入るので、わざわざラダーフィルタを作る意欲が減退しています(苦笑)。

実は、私がXFをラダーフィルタで自作して機器に採用したのは、はるか昔の50MHzの移動用TRXと狭帯域の自作スペアナだけです。ただ、自作の広帯域スペアナ第二弾を考えていたときに、いろいろ試行錯誤をした記録が残っては居るのですが、これはご本体のスペアナが完成には至っていません。

この、ラダーフィルタを自作した動機は、どこかにも書いたと思いますが、スペアナにおいては、遅延特性が平坦でインパルス的なスペアナの信号入力(スイープさせると、信号のある周波数で、信号がインパルス的にIFフィルタに入力される)に対して、その応答結果であるお化けというか残響が生じないフィルタを、なんと「自作」することが出来たからです。これ、帯域外減衰量が多く、通過帯域両端の振幅特性カーブが急激に変化している、いわゆる、チェビシェフタイプのフィルタは、とってもではないが採用できません。残響が激しく、スペアナの主信号スペクトラムの右側に子供がずらーーと並ぶという笑えない話になってしまいます。なので、こういうフィルタは考慮の対象外です。

一方、これに、なぜ、ラダーを使ったかというと、単に興味があったのと、30~50円でジャンククリスタルが豊富に買えたからでしょう。端子間容量とスペアナTGで直並列共振周波数を測って、特にスペアナ用には、直並列共振周波数を揃えて500Hz帯域のものまで作っていたようです。ただ、その後の自作機器には殆ど既製品を使っています。時には、6000円もする9MHzの八雲製を3つも使ったり、結構贅沢なことをやっていたようですね。

転機が訪れたのが、真空管機のこれです。このXFは既製品ですが、波形シェイプがきれいで、パスバンドチューンなんかを搭載しなかったので、けっこうRXの音質はクリアです。以前の機器は、たいていパスバンドチューンを入れているので、フィルタが重連になってしまい、耐妨害波特性は抜群になりましたが、復調された音質的には必ずしもベストではありませんでした。まぁ、二兎は負えないので、それはそれで意味があったと思います。

しかし、これでの採用実績を見て、今回の真空管機用XFを選ぶなら、まぁ、自作よりは、実績のある機器(トリオ)から捨て値で手に入るXFを選ぼうと思ったのです。最近は、クリスタルを個別に選別してフィルタ化しようという元気が無くて、いやあってもそれをやってると、フィルタを作っただけで息切れがして、それ以降進まない恐れもあります(大笑)。フィルタが出来てもセットに仕上げなければ全く意味がありませんから、今回「も」フィルタの自作は止めにして、余力をその後工程に注力をすることにします(笑)。

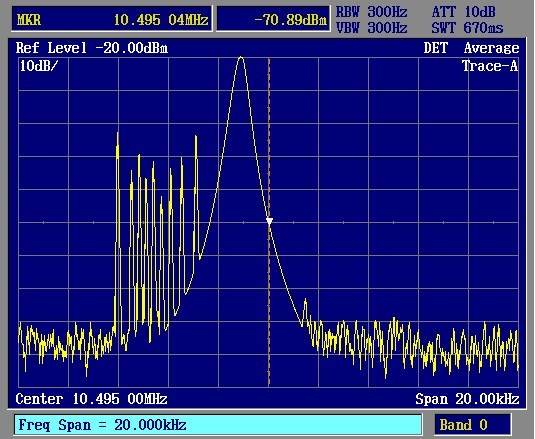

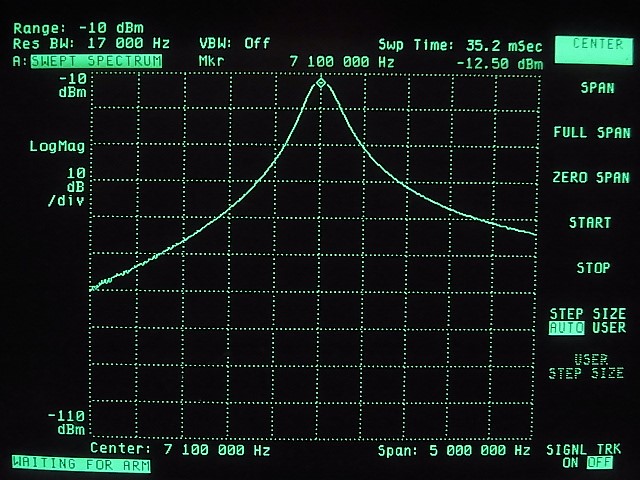

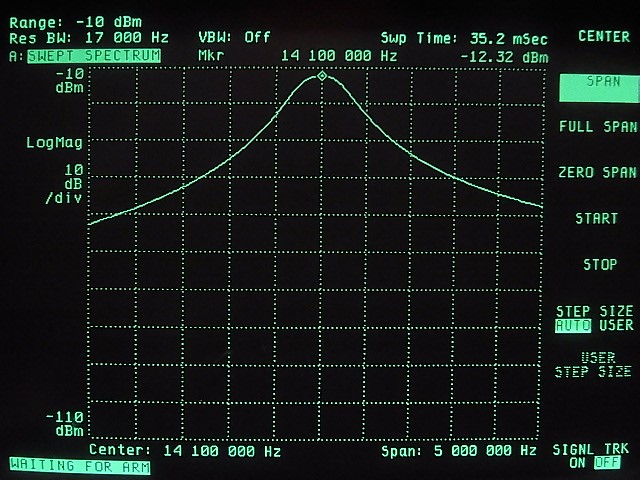

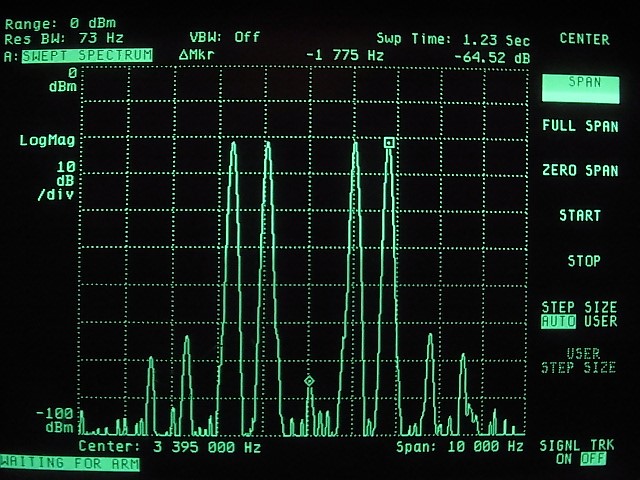

さて、超長い前置き(笑)になりました。では、実際にコイツを使ってみることにしましょう。ふむふむ、どうやるのかな?とネットを徘徊すると、うげー!なんじゃこのリップルは?という写真ときれいな振幅特性の写真が入り混じってアップされています。それにしても、これだけ安く手に入るXFなのに、なんで特性のアップが少ないのかなと、不思議に思いましたが、それは、実際に整合させてみて、よーーーくわかりました。要するに一筋縄にはいいかないのですよ(苦笑)。

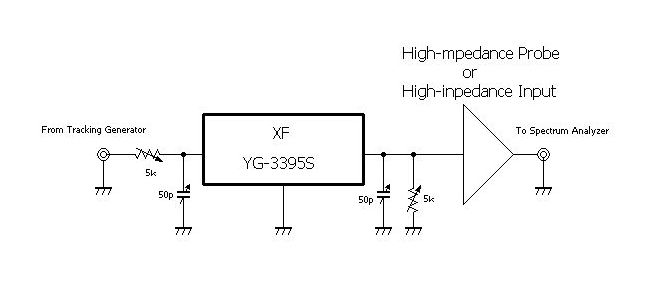

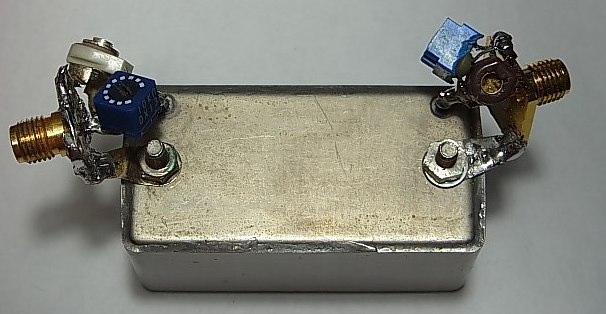

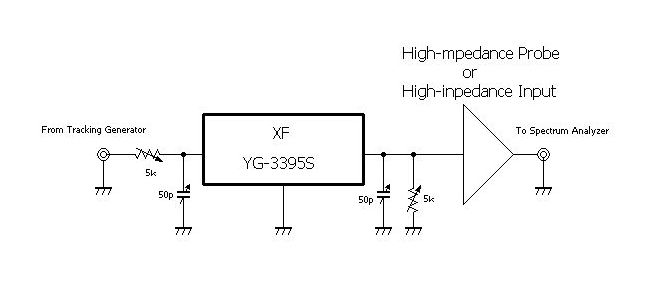

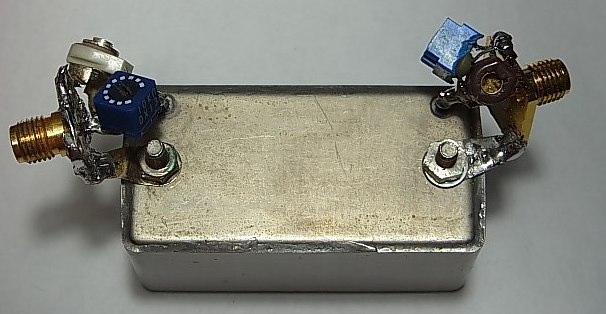

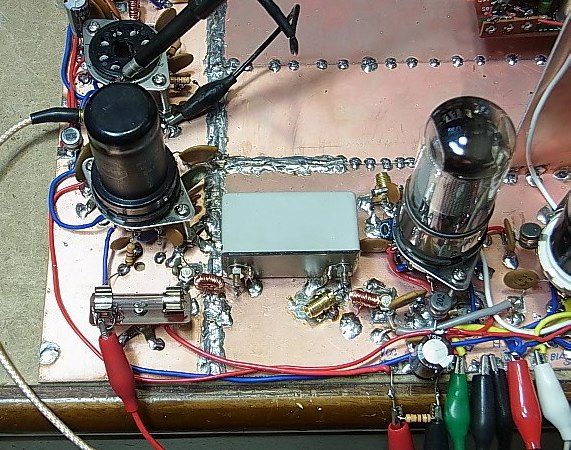

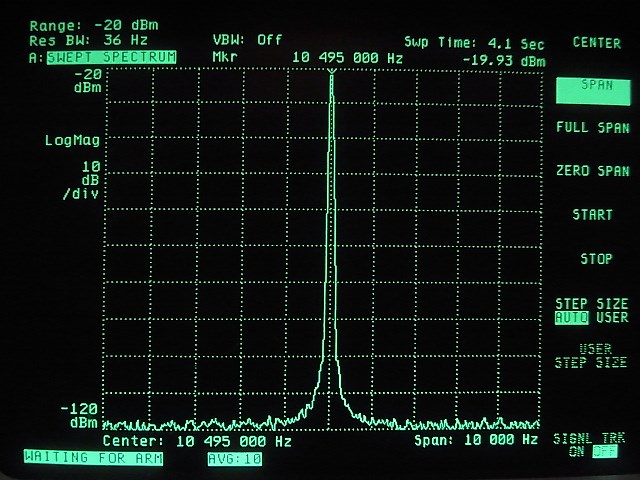

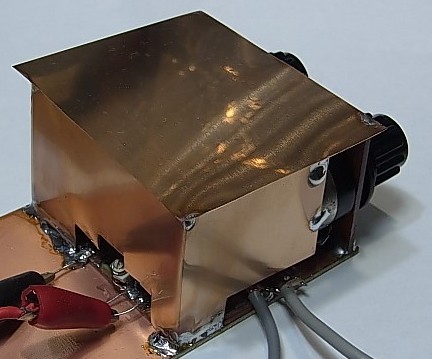

まずは失敗談から始めましょう。このフィルタの整合インピーダンスは5kΩ//30pFくらいだと何処かで見たうろ覚えをもとに、下の写真と図のように結線して測ってみました。

XF両端のVRは10kΩが正しい値です

XF整合状態検討回路

YF3395sの偽り整合回路

ドライブ側は50Ω出力に10kΩのVRをシリーズにしてXFとパラにTC(50pF)に接続し、受けは同じくVR(10kΩ)//TC(50pF)の両端をハイインピーダンスプローブで測定しています。ドライブでロスがあるので、当然減衰は大きいのですが、下の写真に示すように、減衰の絶対量だけでは済まされない現象が出ます。

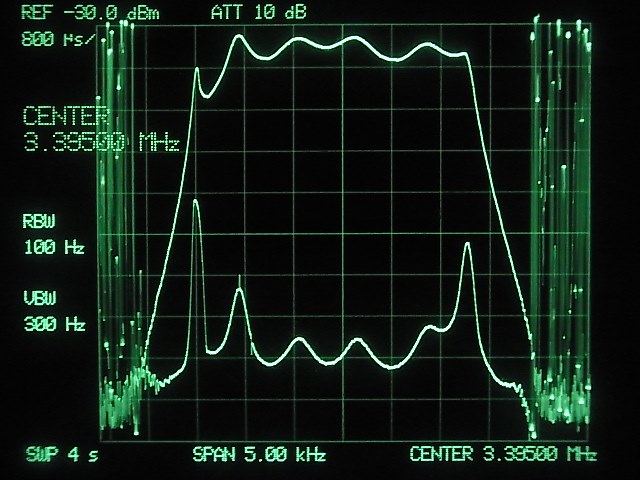

整合NGの様子

どうVRとTCを弄っても↑の図にするのがせいぜいです。どうも、このXFは構成するクリスタルの持つ固有共振周波数というか、振幅特性のリップルをうまく「ナラシテ」やらないといけないようです。いままで、クリスタルフィルタ、メカニカルフィルタ、セラミックフィルタとSSB用の多くのフィルタを弄ってきましたが、今回のは単純なCRでは整合できそうないない雰囲気が漂います。

この波形は遅延特性も見ていますが、興味深いですね。フィルタの通過帯域の低域と高域の振幅特性が急峻に変化するところでは、遅延特性のピークが鋭くなります。但し、このピークは1.5mSもありますが、通常、この周波数域にキャリアを持ってきますので、SSBになった時点では300Hzあたりあるいは2.4~2.8KHz近辺となりますので、あまり遅延特性のピークが音声品質に影響を与えるとは、考えにくいのですが。

それよりは、帯域内の振幅特性のうねりのある周波数には遅延特性もうねっており、こういう影響がなにかしら音質に影響を与えるのかもしれません。いずれにせよ、こんな特性では、さすがに実機に実装するわけには行きません。

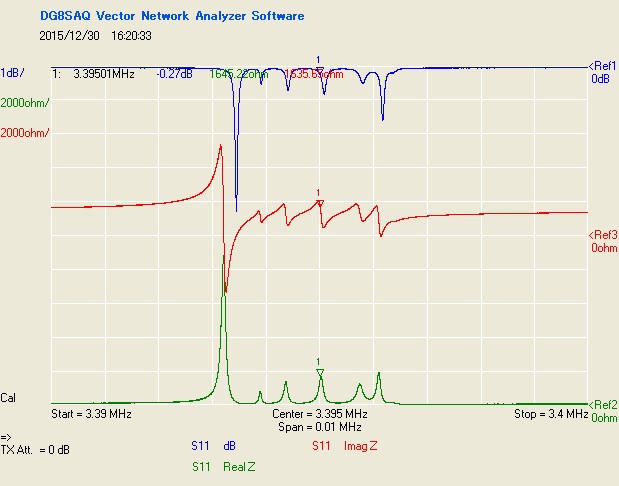

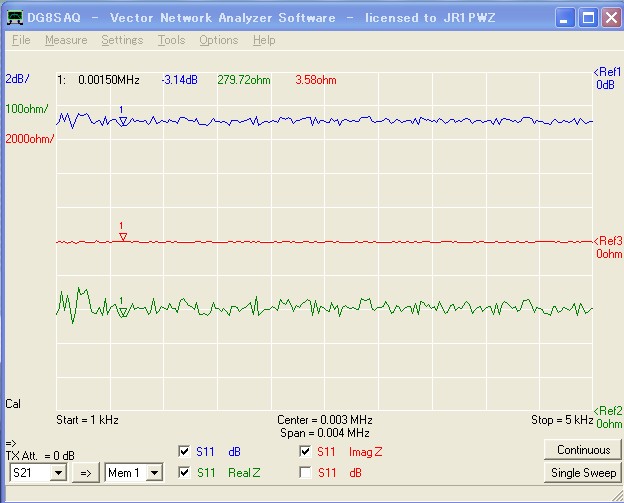

なんだか、整合法がわからない時間が長く続いたので、試しにVNAをもちだして、入力インピーダンスを測ってみることにしました。VNAで測ることができるインピーダンスのレンジを考えると、5kΩ(realのみ?あるいは√(real^2+image^2)の値?)もの(VNAにとって)ハイインピーダンスが測れるかどうか、測った値の精度に意味をがあるのかわかりませんが、とにかくVNAの50Ω端子でS11を測った図を以下に示します。

YF3395SをVNAで測ってみた

激しくインピーダンスが変動していますが、中心周波数におけるインピーダンスは1645+1535j Ωとなっており|Z|=2250Ωとなるようです。これをどう評価するかですが、まぁ、50Ωから整合させるのは簡単じゃなさそうだというのはわかります。左端のピークは帯域外への遷移領域の振幅の不連続によるものなので、あまり考えるのはやめにしましょう。

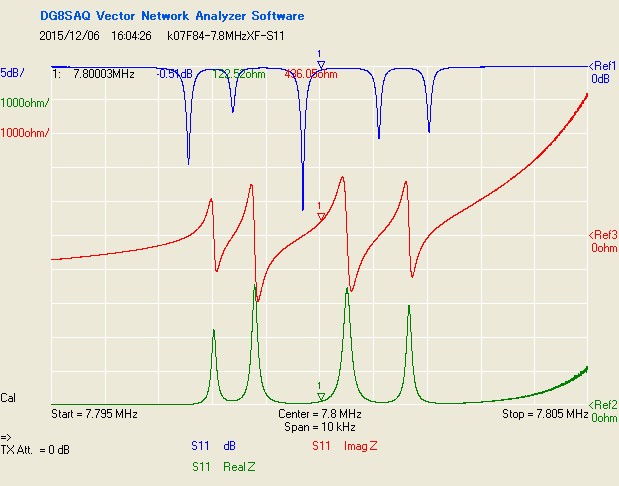

これを見ると、定電流ドライブしたときには、どうもXFを構成する各エレメントの共振が見えるようです。 ちなみに、いまは懐かしいCB用?の7.8MHzのXF(下図)も見てみることにしましょう。ます。

昔、大量に出回ったCBフィルタ

CBフィルタをVNAで測ってみる

これも激しくインピーダンスが変動していますが、中心周波数におけるインピーダンスは、122+496j Ωとなっており|Z|=510Ωなので、これらのXFの公称インピーダンスに近いように見えます。これを整合させるには、50Ω系に対しては1:9のトランスを使っていました。理屈的のはそのとおりなのですが、中心周波数を外れた通過帯域内の整合って、どうなってるのか、たしかこの種のフィルタは1:9で整合しても帯域内(振幅&遅延)リップルが多かった気がしますが、それはこのギザギザのインピーダンス特性を見れば納得できますね。

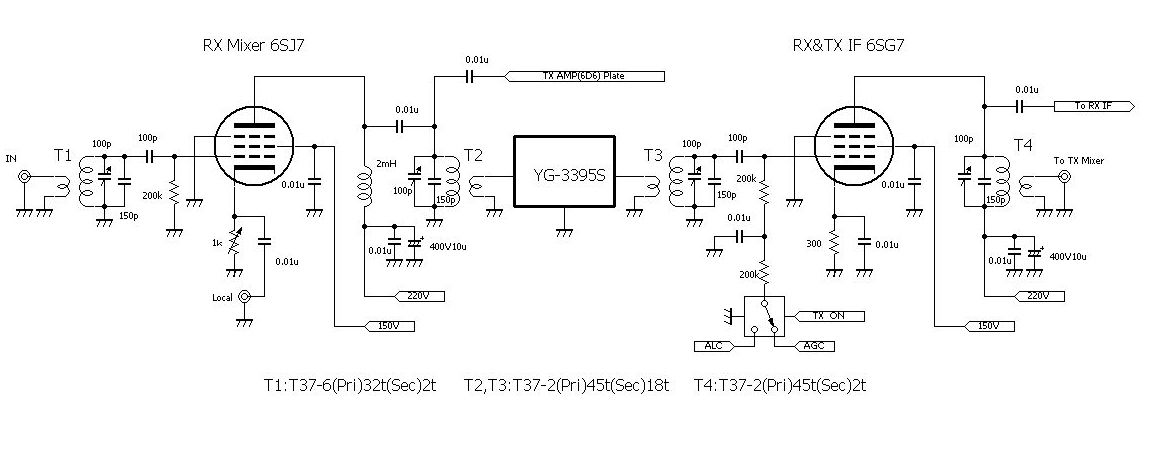

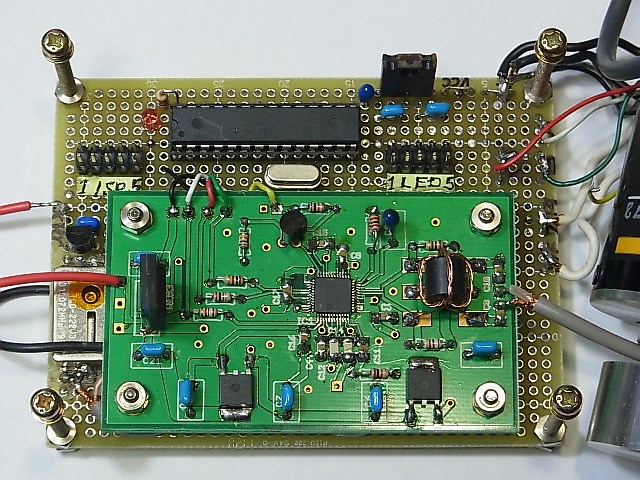

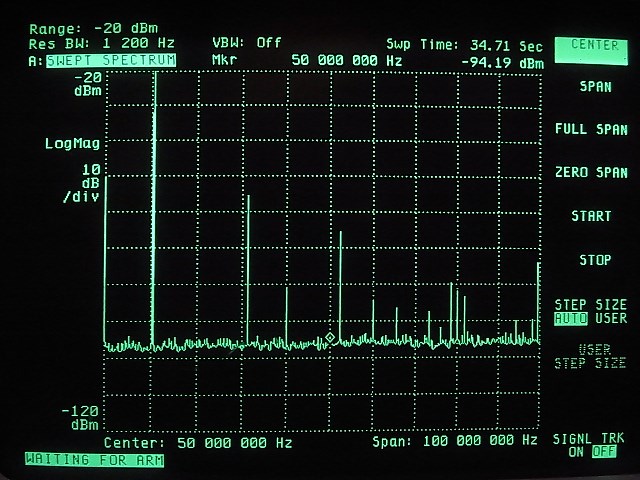

さて、元に戻って、YG3995sの整合に戻りますが、TS510や520の回路を睨むと、同調回路にリンク回路を設けてそのままXFをドライブしているではありませんか。なぜ、そんなことに気が付かなかったのかと忸怩たるものがあるのですが、早速、まねっこしてみることにします。で、ドライブと受けのやり方を下図に示します。

整合を確認するための回路

実は、RXのミクサーとTX&RX IF増幅回路だったりする

ミクサー6SJ7のローカル注入経路(カソードにインプットのC)の0.01μFは接地してアンプとしている

<重要>TGはRX-MIXERのINに、ハイインピーダンスプローブはT4のリンクコイル端で測定

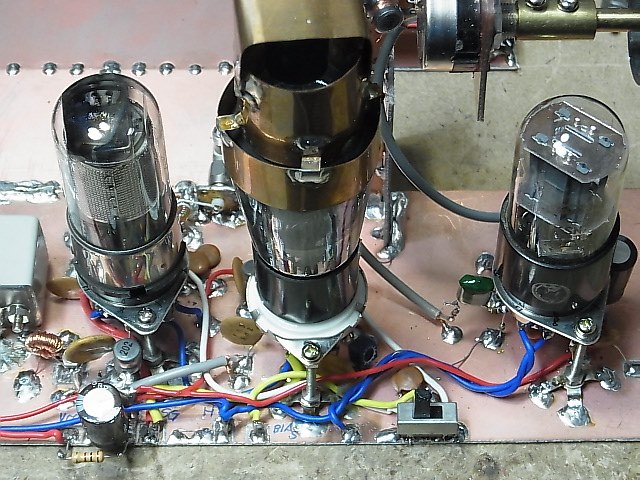

受信ミクサー(6SJ7)、XF、TRX-IF(6SG7)の様子

この場合、セカンダリコイルの巻き数と結合係数が気になるのですが、ドライブインピーダンスは勝手に3~5kΩ程度になると仮置きして、リンクコイルの巻き数を設定してみました。結合は、同調コイルに重ね巻きをしたので、ずいぶん密な結合なのではないかと思います。

で、結果がこのようになります。

このように帯域内で+/1dBくらいのリップルにすることはできました。調整していてわかったのですが、この整合状態はかなりクリティカルです。同調用キャパシターのわずかな値の変化で、この図のようなリップルが簡単に出てしまいます。これはよく考えると、実機でも、経年変化時に大きく特性変化が起きている可能性を否定できません。ロスも増えて、帯域内振幅、遅延のリップルが激化するので、相当に音質に影響があるのでは?と考えてしまいます。

なお、最近、こちらのブログでIFフィルタ論議をさせていただいているのですが、相当にナマを言ったので、上記のごとく、遅延特性もしっかり取得しておきました。これに関しての議論はまた別途することにしたいと思います。SSBにはチェビシェフがいいのか、バターワースか、いやいやベッセル近似型なんて大穴がいいのか、興味は尽きません。DSPで実際にベースバンドでフィルタを作って実際に音を通過させて、その変化を楽しみたいなんて、超寄り道に興味が出てきてしまいました。おっと、ここまで行くと脱線至極なのでもとに戻します。

さて、ここで閑話休題。実は、XFのドライブ側は、RXミクサーの6SJ7とTX-IFの6D6の出力がパラでXFの同調回路に繋がっています。なので、片方のバルブでXFの整合を最適化すると、他方のバルブをアクティブにしたときに、整合点がずれる懸念がありました。それほどに、この整合回路のトリマーコンデンサの感受性が高かった(=同調点の変化に敏感)のです。実際にバイアスを与えて、交互にカットオフしてみると、見事に整合状態を維持できています。これで、XFの周辺に「特性を劣化させる」ダイオードスイッチやら、同軸リレーやらを一切挿入する必要が無くなりました。これは幸先がいいですね。

次は、TX&RX-IF回路になります。ここは、TX時にはあまりゲインが要らなくて、ALC動作と次段のミクサーのバッファ的な動作になり、反面RX時はフルゲインで、できる限り増幅するという、若干ややこしい動作になります。まぁ、gmの低いモノで高ゲイン動作はできるわけがないので、なるべくgmの大きな「リモートカットオフ管」を使うことになります。GT/メタルの中だと、MT管の6DC6みたいなgm、リニアリティの良好な使い易い球(ちょっとCpgが大きく発振が心配だが)が無いので、仕方なく、6BA6相当の6SG7を使わざるを得ません。この場合、ゲインを稼ぐには、出来る限り負荷インピーダンスを高く取るのが常道です。負荷の同調回路には、TXのミクサーに信号を供給するためのリンクコイルを巻いてありますが、RX時は、ここをオープンにして、余計な負荷インピーダンスの低下を防ぐように考えてあります。

結局、RX時の電圧ゲインは、35dBを得ることが出来ました。これで、アンテナ端からこの負荷同調回路までの電圧ゲインは約60dBとなり、もう一段のIFアンプを加えて累計95dBですから、なんとか、IFは2段で済ませることができないかと考えています。ダメなら、軽くもう一段アンプしますが、そうすると、AF回路の真空管を置くスペースを再考しないといけません、はい。

次は、AF&MOD回路に行ってみましょう。

通常ならここは、真空管機であってもトランジスタかICの出番です。しかし今回はできる限り、真空管で進めたいと考えていたので、AFも真面目にバルブ化してみました。

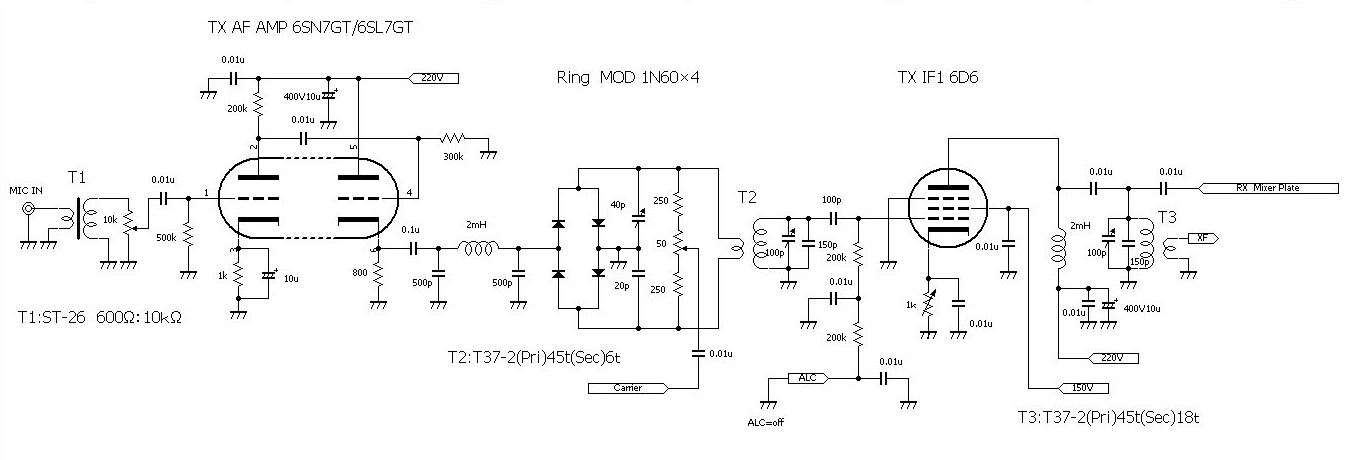

修正:ST-26はST-75(10k:600)の間違いです。

TX-AF、MOD、XF,TX-IF回路、

同上写真

なんとST管の6D6が!右から6SL7(AF)、6D6(TX-IF)、6SJ7(RX-MIX)

本稿のコンセプトは「MT管以外の真空管を用いたTRX」なる、なんともシニカルなものなので、AFも今までの流れでいくと、GT管で行くのが「自然体」です。しかしながら、GT管には、MT管のように便利な5極3極複合管なんてありませんから困ってしまいます。せいぜいが使える複合管は双三極管くらいですから、これを使わざるを得ません。6SL7がハイμ、6SN7がローμなポピュラーな双三極管ですね。これらの片側をカソードフォロワーに使うと残りは三極管一本です。マイクにダイナミック型を使うとすると100倍程度の利得が要るはずです。これは、如何にハイμ三極管の6SL7でも流石に無体な話になります。なので、ここはすっぱり真空管の利用を諦め、ステップアップトランスの厄介になることにします。山水(橋本)のTR用トランスで600Ω:10kΩのST-75で約5倍の電圧ゲインが得られますから、これと6SN7か6SL7の片方のユニット合計で50~100倍の電圧利得は稼ぐことができます。また、もし、音が悪ければ、トランスを除外して、マイクロフォンを収めるスタンドに半導体アンプでも組み込もうかと考えています。(←これ、反則かもしれませんが、廻り込みとかS/N的にはかなり有利になりますので、選択肢としては捨てていません)

次はリング変調器です。ここはなんの変哲もない回路ですが、ここで工夫をしたのは、キャリアバランス調整部分です。

というのも、このユニットは、真空管の中では発熱の少ないとはいえ、ST管である6D6の近くに設置されるので、熱による、あるいは経年変動によるキャリアバランス崩れを補正するために、前面まで延長軸を伸ばして、パネル面で調整できるようにしたことです。また、このクリティカルな調整を楽にするために、VRを50Ωという値の小さな通信型をおごっています。これが通常の200Ωとかの値だとかなり調整が大変(リークキャリアの最小ポイント維持)でした。また、延長軸にしてもボールドライブで減速させようかとも思っています。TCも同じ構造にしようかと悩みましたが、まぁ、とりあえずここは固定にし、どうしようもなくなったら、「RFどらいばー」で調整です(苦笑)。なお、このキャリアバランスは、わざわざスペアナをつながなくても、本体内にログアンプを使ったモニター機構を設けようかと画策しています。さすがにこれはバルブじゃ実現できませんが。一応、実験基板ではVRのみチューンさせていますが、ホンチャンではVCも延長軸を出して、パネル面からキャリア抑圧が調整できると面白いかもしれませんね。

最後は6D6を使ったTX-IF回路です。ALCあるいはAEC(自動振幅制限回路)のコントロールによって信号レベル管理をしようと思っています。なお、AECはJA1AEA鈴木OMが言い出した回路で、DSB状態でSSBフィルタの前の段階で信号を検波して、利得制御を行うのが、その流儀のようですが、今回は、もっと信号レベルの高いステージで「確実に」制御信号電圧を得たいと思っています。なお、この6D6の段は普通なら6SK7や6SG7等のGTのリモートカットオフ管を使うのでしょうけど、交信するときに「無線機内にST管がありまーーす!」(←STAP細胞は有りません:笑)とやりたいので「敢えて無理して」使っています。(注:実は、とんでもない種類の真空管も使おうかと画策しています。これは後のお楽しみに!)

さて、いろいろ書いてきましたが、もうお分かりでしょう。実は、これらを収める筐体としてはこの機器を改修して、新規の穴あけを最小限で作り替えることを念頭に置いて、これまで繰り言を述べてきました。いままでは、個別回路の説明に終始していましたが、次回には、この筐体にRX全部とTXのエキサイター(周波数変換まで)を搭載することを前提に全体のブロックダイアグラムと、この機器の特徴について再確認したいと思っています。

いやー、このオールド真空管利用のTRXも、最初はバラックセットでとりあえずの特性を確かめたら、もう、実機への実装を始めようと思っていたのですが、なんと、諸般の事情により、RXに関しては、バラックで一旦、ある程度、組み上げようということになってしまいました。実は、お目の高い人にはバレバレなのですが、バラックだと、ガタイの大きな真空管の場合、流石にシールドレスでは、アイソレーションが取れません。例えば、フィルタの整合に関しても、この図の両サイド(減衰域)をみると、リークで、減衰量が損なわれているのが解るでしょう?これは、こんな配置配線ではあったりまえの結果なので、早く、シールドしたホンチャンの実装に移りたかったのです。

ところが、そのフィルタの特性の整合条件による大幅特性変化という、ある種触れてはいけない怖い事実に気が付いて、「こりゃ、早いところ、IF帯域特性と音の変化の関係を見た方がいいぞ」と思い始め、こんなバラックで音だしをする指向に走りました。RXの感度だけを見るなら、IF出力のスペクトラムを見れば、感度なんか、簡単に推定できるので、それで済まそうと思ったのですが、どうもそれじゃ気が済まない、実際に音を聞かないと・・・・という状況になったのです(これは、狭い界隈では理解していただける方も数名居ます)。

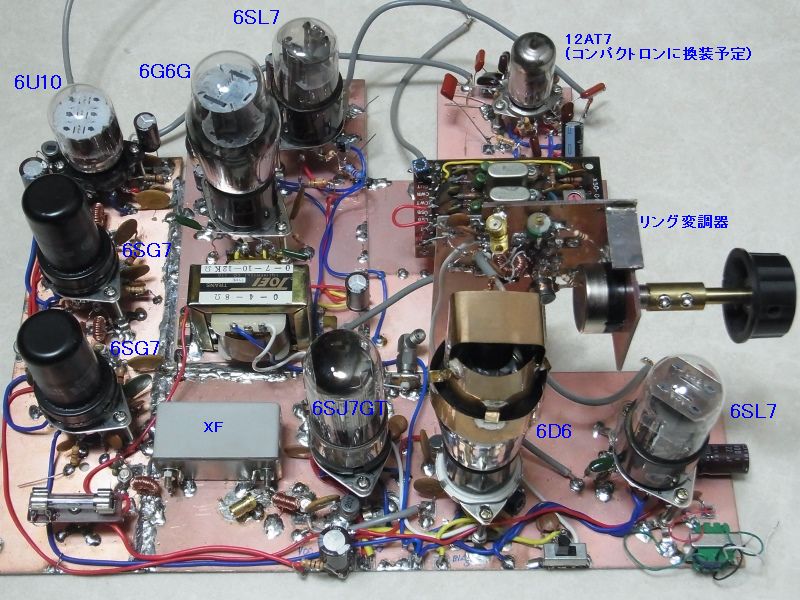

ということで、IF2段目アンプ、真空管を用いた古典的DEM、AFAMPまで、マンハッタン方式ででっちあげる羽目になっちまいまして、これは1月24日の370グループ懇親会でお披露目しています。370Gの懇親会には最近の作品例を持ってくることになっていますが、私の場合、最近の作品と言えば、TRX-305とか、Si570モジュールなのですが、TRX―305は重いので、長距離移動はさせたくないため、写真参加になっちまいました。そうなると、Si570のバラックユニットだけでは、参加メンバーからバカにされることは必定!(本会では交信できないブツは無価値という雰囲気があります:笑)なので、ちょっとは、無線機の匂いのする本バラックセットを持っていくことにしました。それでも、大正時代の蒲鉾板ラジオみたいだな!とか馬鹿にされるかもしれないと内心びくびくしていましたが(大笑)、まぁ、実装法が斬新なのと、いろいろな種類の真空管が並んでいるので、面白がられて、事無きを得ました(笑)。

その様子を以下に示します。

バラックセットの全景

下の構成図と対比してみてください

TX-Mixerはありません

またAF-LPFは12AT7ではなく6AX10を使うつもり

最初は個々の回路の特徴と測定結果をUPしようかと思ったのですが、心ある人はこれで気が付いたと思いますが、この実装法はIFハイゲインアンプ等には不適です。RF的にはスカスカな配線なので仕方がないのですが、まぁこの状態でいろいろな特性を取得するのは無理もあります。なので、回路や特性の詳細は、実際にケースインする過程で取得することにしましょう。例えば、TXリング変調器やRXのIF回路は、真面目にシールドをして、余計な応答をしないように、また周囲の電磁環境の影響を受けないようにしたいからです。

ということで、今想定しているブロックダイヤグラムを以下に示し、全体の見通しを明らかにしたいと思います。

RX/Exciterの構成

上の全体写真と対比してみてください

まず、受信機から行くと、基本は高0中2のシングルスーパーで、当然ながらアッパーコンバージョンです。まだ、7MHz分しか作っていませんが、ホンチャンは、簡単なので14MHzも作りこんで2バンドとしたいと思います。信号混雑エリアにおける真空管RXにとってRFアンプは鬼門なのですが、14MHzはそんなに混んでいなくて、ノイズレベルも低いので、選択的にRFアンプを挿入できるように(もちろん通常はスルーさせる)考えています。RF用真空管も、型破りなヤツを持ってくるつもりです。

この全体構成だとDEMに利得のある真空管プロダクト検波回路を用いても、Top Mixer~DEM間で利得が取れないと困るので、AFでも若干大目の利得を稼いでいます。具体的には3極管を一本分くらいの利得増加です。結果的に、IF以降に発生するノイズで復調後AF高域に残留してしまうノイズを抑圧する必要が出てきます。これは、うまくAFの段間の時定数というかCRのフィルタと、出力トランスのインダクタンスとCでLPFを構成することは不可能ではありません。ただ、今回は、AGCにAF整流型を用いようと思っているので、AGCアンプにも余計なノイズを入力させたくないので、真空管でアクティブフィルタを作ってその出力をAFアンプとAGCアンプに供給することを考えました。なお、高0中2の小利得RXでIF整流によるAGC電圧を得ようとすると、これは全く動作しません。いっそのこと半導体ログアンプにしてやろうかと思いましたが、出来る限り真空管を利用したいので、このような増幅型AF整流式AGCにしたいと思っています。

で、件のLPFですが、このLPFだけで三極管を二本消費してやっと-24dB/Octの特性しか得られません。オペアンプで作れば、お茶の子サイサイなのですが、AFも真空管でやる!と決めた以上、もう後戻りはできません。上記写真では、このパートを12AT7で実験していますが、本番はコンパクトロンで作ろうと思います。

AFアンプはPAが6G6Gで、これは、ヒータ、ベースカレントのいずれも省エネなくせに、1W程度の出力が得られる貴重なG管(STシェイプのGTソケット)です。何しろ、電圧増幅管の1/2のヒータ電流ですから、本当に大したものです。これと6SL7間でNFBをかけておきます。まぁ、おまじないの域をでませんが。

この構成でDDSをローカルに使って、軽く調整したところ、0.8μVrmsでS/N=10dBが実現できてるので、もっと追い込めば0.5μVも不可能じゃないと思っています。これは本番でやってみます。実際に聞いた感じは、トリオサウンドとか言うのでしょうか?典型的な真空管機の音ですね。TS510、511、520、あるいは、T/R599、TS820といった、全盛期の多くのHAMの慣れ親しんだ音のようです。聞いた感じは、特に歪っぽいとか、洞窟の奥にこもったとかいう音質ではありません。ちゃんと整合を考えて使っているのですから、まぁ、少なくとも「おかしな」音じゃないと思います。

さて、TX部ですが、マイクアンプ~TXIFまでは既に述べました。エキサイターとしては、ハムバンドの小信号を出力して、リニアアンプ部では、3段ストレートアンプで100W以上にまで増力したいと思っています。実は、そのTXミクサーは既にここで述べたので、このユニットへのインターフェースを考えればいいことになります。SSBフィルタ(YG3395s)を通過したTX信号はTX・RXIFアンプで増幅&ALC&AEC制御されてその出力をローインピーダンスでTXミクサーに供給することになります。TXミクサーの出力は、BPFで帯域制限されたのちに、リニアアンプにフィードされることになります。

しかし、これほどまでにいろいろな種類の真空管が並び立つと、見た目が大変面白いですね。なんとか、この中身がケースの外から見えるような工夫はないでしょうかね?いっそのことアクリル板でパネルを作ってしまうとか(笑)。それはともかく、このあとはローカルを早く仕上げないといけません。いままで、試験用には、DDSを使ってきましたが、C/NのいいSi570もいいかななんて考え始めました。普通に考えればDDSなのでしょうけど、JAでは「実使用例の少ない」というか、実際、無線機のローカル用には寡聞にして聞かないので、やってみる価値はありそうです。

<Si570とAD9952 のローカル> 【2016.2.20】

真空管TRXからローカル作りに話題を転じましょう。すでに、いままでの実験でTRXエキサイターに関しては、ほぼ、まともな物になるという実感を得ていますので、リニアを動かすためには、ローカルをでっちあげてしまわないといけないというところです。

もともと、このTRXはAD9952のDDSを前提にローカルを考えていました。実験でも、これのPICのプログラムを周波数変更して使っていました。それは、至極順当なアプローチだと思っています。以前も書きましたが、真空管機で実用を謳うなら、ローカル安定度は最低限クリスタルクオリティでないと、厳しいものがあります。相手の既製品は、TCXOやOCXOは普通ですから、その方たちにしてみれば、通信中に周波数が動くなんて、想像さえできないのでしょう。昔は、VXOでもなんとかなったと思いますが、昨今ではそれでもちょっと怪しくて、交信相手に迷惑をかけてしまうかもしれません。だって、大昔の真空管で空に出るのだから・・・と言ってもそれはこちらの自己満足でしかなく、何の言い訳にもなりません。

いっぽう、去年に怖いもの見たさ?でSi570という、ピューリティの高いプログラマブル発振器を弄っていて、無線機を小型化するにはけっこう魅力的だし、近傍ノイズ特性が素晴らしくいいので、今回のTRXのローカルに使って見ようかとも思いだして、まずは、どこまでいけるのか弄り始めました。なので、少々、その「顛末」(普通、成功裏に終わると、顛末とは言わないものですが・・・)について書いておくことににます。

すでに、ここでは、周波数可変の実験をしているので、まぁ、あとはプログラムをコーディングするだけなのですが、その前にちょっと構成に関して考えてみましょう。

以前の実験では、とにかく簡単にSi570を動作させることに主眼があったので、いろいろ省略してしまって、結果的に、若干の能力不足の制御部になっていました。それは、

・AVR内蔵クロック(8MHz)利用による処理速度不足

の一語につきます。Si570はDDSのように周波数設定が簡単ではないので、その処理に結構時間がかかります。なので、下手すると、ロータリーエンコーダを回すのに十分な時間で、周波数設定が出来ない可能性が大でした。そこをクリアするために、以前は内部クロックの8MHzであったのを、水晶発振の25MHzと、強引にAVRを25%ほどオーバークロックさせています。なので、このAVRの供給電源は当然Si570の3.3Vでは間に合わず、5Vに引き上げています。結果、これによって、AVR-Si570間のI2Cバスの電圧変換インターフェースが要ることになります。

これらを考慮して、実際に組み上げたのが上図です。インターフェースの回路はここの回路図を参考にMOSFETで行っています。原図はBS170というFETでしたが、同じような特性の2N7000で代用しました。いずれも秋月で簡単に手に入ります。

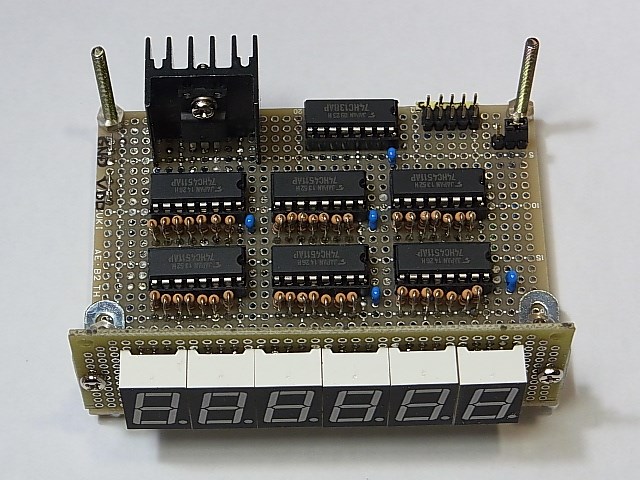

表示器はまた例によって、スタティック表示のLEDを想定しています。表示に関しては、ここ数回の作品には全て同じようなインターフェースで作っているので、なんら変わったところはありません。やっぱり、どうしても私は液晶表示はダメでして、でっかいLED表示しか許容できません。そのせいで、吐き気が起きるような配線を我慢しなければならないのですが、また、今回も同じ轍を踏むことになりそうです。

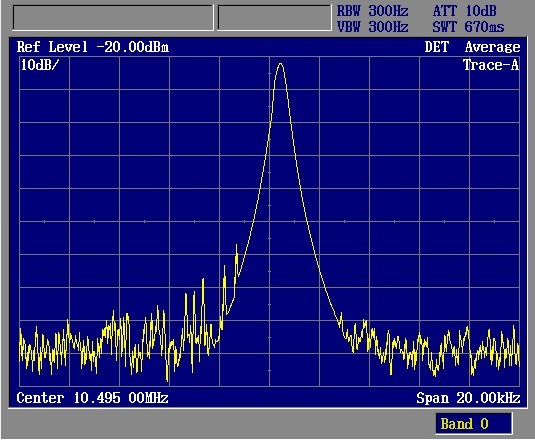

ということで、まずは、生成波形から。

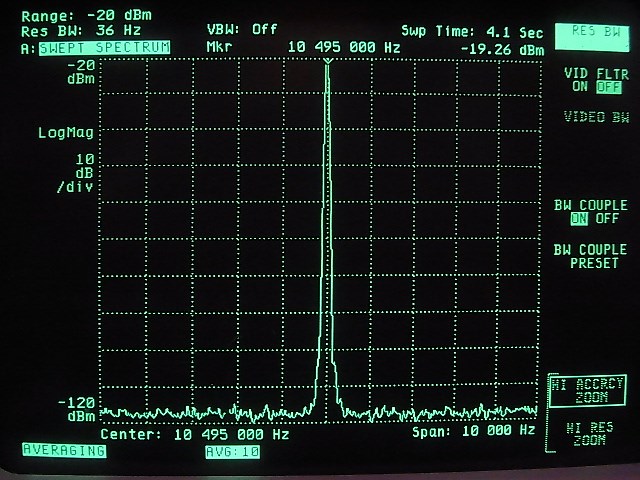

Si570ローカルの狹帯域スペクトラム

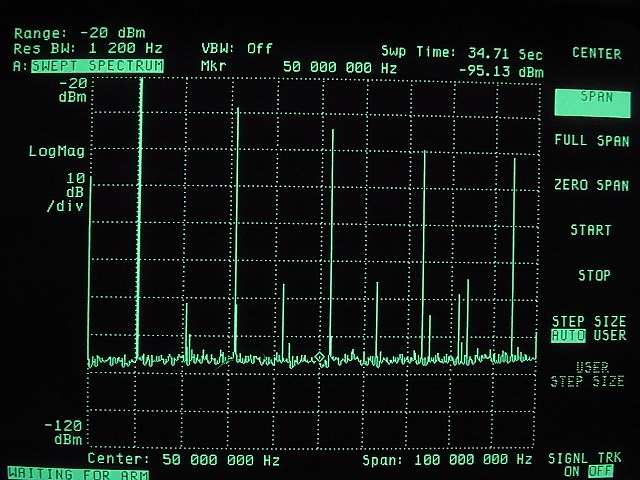

Si570ローカルの広帯域スペクトラム

このように、近傍C/Nは相変わらずかなりきれいです。殆ど水晶発振と見まごうばかりで、文句のつけようがありません。時間波形を見てわかるように、この周波数ではリンギングを伴った方形波ですから、広域スペクトラムは、見てのとおりのひどさですが、それも想定の範囲内ですね。これは、静特性ですから、まぁ、当たり前の特性です。

さて、これをREで周波数可変させてみましょう。25MHzのクロックでは、REを回した時のAVRのSi570への周波数書き込みは、ほの900μSで終了していました。連続書き込みを行ってその周期から算定しています。なので、LEDに1mSくらいで周波数を書き込むことが出来れば(以前は7ケタで870μS)、500pprのロータリーエンコーダを1秒で一回転させても、追随できるということになりますね。これならなんとか実現しそうです。

ということで、実際やってみると、なんだか不都合な点を2点発見してしまいました。それは以下のようなものです。

(1)周波数変更時のSi570のディジタルPLLの過度応答が乱れ、チューニングフィールが劣化する。

(2)プログラムを工夫しないと周波数可変範囲がDCOの可変レンジ以外の理由で制限される。

まずは、(1)から見ていきましょう。すでに、以前にSi570の周波数可変の実験をしたときに、DPLLの収束するまでの時間に、予期せぬスプリアスが見られることを報告しました。

Si570のローカルのRE回転時スペクトラム乱れ

これで分かるように、REをノーウェイトでがしがし回すと、ちょっと心配になってきます。

いずれも、この発振器をローカルに採用した場合は、(強)信号を受信したときに妨害になることが予測されていました。ただ、以前実験したSi570の生成信号を受信した限りにおいては、その影響はあまり気にするほどでもなかったので、「ローカルにも適用可能」と判断しました。ただ、今回は以前より周波数可変スピードが速くなるケースもあるので、生成されるスプリアスも大目になり、REを普通に回転させても、小さい音ではありますが「プツプツ」いいます。Si570の信号から10kHzくらい離れると、周波数可変時のこのプツプツ音は小さくなり知覚できなくなりました。多分、受信時は、このプツプツ音は残留ノイズにまみれて聞こえないのじゃないかと思うレベルですが。多分、これは、周波数可変に伴って起きるディジタルPLLの収束過程のためだと考えています。

次はDDSです。これについては、いままでに、半導体UPC機の外部ローカル、真空管UPC機の1stローカルに使ってきたので、十分な実績を有していて、利点も欠点も分かっているものです。なので改めて詳述することもないのですが、一応、とおり一遍のことは書いておくことにします。

まずは構成と外観を以下に示します。

AD9952ローカルブロック図

AD9952のローカル外観図

DDSはここで作ったものの余りです。当時、合計4台のDDSユニットを作りましたが、今回と真空管UPC機で消費したので、残りが2台となってしまいました。老後のことを考えると、若干心細くなってきたので、残ったチップ全て(4個あり)を、また基板をリニューアルして搭載しようかとも考えています。それほど、この995x系統のDDSは使い易いものです。おっと、話がずれた。今回のDDSユニットは、生成周波数が低いので、あまり高い周波数のクロックが必要ありません。今回は、HFのローカル周波数生成には十分な、131MHz近辺のTC-VCXO(温度補償周波数可変発振器)を使いました。これは、LAOさんからの戴きもので、このような用途には大変に便利です。要するに、ある程度高い周波数であれば、クロックとしての周波数の絶対値を問う必要が無いので、猫マタギの周波数発振器が十分に使えるということになります。逆に、DDSの規格一杯の400MHzもの高い周波数のクロックだと、不要なノイズの出方も厳しくなり、HFの低い周波数のローカルとしては、あまりいいことがありません。そういう面では、今回の発振器は適材なのだと思っています。

最初はDDSのモジュールをSi570のモジュールと同じ大きさに組んで、交換していろいろ弄り込むことを想定していたのですが、なんとなくSi570の熱が冷めてしまったので、同じ大きさにする必要はなく、もう少し大きめに作ればよかったかもしれません。

AD9952ローカルの狹帯域スペクトラム

AD9952ローカルの広帯域スペクトラム

上記はスプリアスの様子です。近傍は、流石14ビット分解能のDDSなので、文句なくきれいです。少なくともSSB帯域ではSi570と殆どかわるところは有りません。広帯域を見ると、不規則なスプリアスが増えますが、これも取り立てて目くじら立てるモノでもありません。フェーズノイズ除去のための狭帯域BPFを後置することで殆ど消えてなくなります。これは、Si570の高調波に比べて「圧勝」といえるでしょう。

さて問題はロータリーエンコーダーを回したときのフィーリングです。DDSの周波数書き込み時間は100μSに満たない時間でできるので、なんらREの回転に対する周波数応答の不連続性は感じません。これはDDSの非常にいいところです。また、周波数を変化させたときの不要なスプリアスの出方も、Si570よりはずいぶん抑圧されている感じがします。そのせいか、もちろん、REを回してDDS信号を受信してみても、プツプツいうようなことは皆無です。

AD9952ローカルのRE回転時スペクトラム乱れ

これ以外のDDSの特性に関しては特筆すべきことはありません。今回は時に新規事実は無く、たんに「作ってみました」という報告です。実際、DDSだとそれで十分なのですけど。

Si570だってローカルに使えないことはないけど、周波数切り替え時のノイズが若干耳につくので、やはり昔からのDDSのほうが、周波数可変もスムーズなことを考慮して、私的にはDDSを選択して進めたいと考えています。まぁ、当たり前と言えば当たり前ですが、Si570の派手な高調波の特性をみると、やっぱり後段のBPFが大掛かりになりそうなことも萎えてしまう十分な理由になります。何せ、今回は「新」スプリアス規定に合格しなくてはイケマセンから(笑)。

さて、本来なら、ここでバラックセットのRXにSi570とAD9952のローカル信号を供給して、比較するところですが、既にDDSでできるのが解っているので、その比較はケースインしてからにしようと思います。幸いSi570モジュールはDDSモジュールと同じ大きさに組んであるので、もしも気が変わって(無いと思うが)Si570を選んで、実装を交換することになってもなんとかなるはずです。

ここまで来ると残りは、LED表示器のみになります。ただし、これは悪魔の時間(←めんどくせー)を経ないといけません。これを作る羽目になる毎に「基板化しよう」と思うのですが、結局、使うLEDの大きさを変えたかったり、桁数も6~8と定まらなかったりで、基板化できていません。これで、この手の表示器は、なんとシャック内に6台も存在するまでになってしまいました。ここまできたら、このあと、またこの手のモジュールが必要になっても、同じように手配線でいくのかもしれません。あまり進歩がないのですが。

青色表示器外観

忘れていましたが、今回の遊びはLEDの色です。秋月にブルーのLEDが安く出ていたので、ぱっくり食いついて今回使ってみました。いままでの緑のLEDに較べて見やすさはあまり変わりませんが、なんとなくスマートな雰囲気があります。真空管機に青色発光ダイオードってなんだかアンバランスでかなりの酔狂ですが、まぁ、そのあたりはお許しください(笑)。

<小物回路①(笑)> 【2016.3.19】

さて、ローカルのケリがついたので、一気にケース加工で組み上げに掛かろうと思ったのですが、ちょっと踏みとどまって、小物の製作をやっつけています。小物のモジュールを作ってからの方が、ケース加工の最適化(どんな風に詰め込む?)がしやすいと思ったからです。

ということで、まずは、AFのLPFからです。ここでは、とりあえずMT管の12AT7ででっちあげていますが、何せ本機にはMT管は「信号回路」には使うまいと決めたので、何か他の真空管を使う手段を考えないといけません。

というか、その前に、RF回路を簡素にした分、AFにけっこうしわ寄せがきていて、AFを全部真空管で作ろうとすると、けっこうな数の真空管が要るのです。24dB/octのLPFには三極管2本、LPFのインプットはあまりハイインピーダンスじゃないので、DETのあとにカソフォロで1本、DETも2本、AFAMPにも2本、と、ここまでで7本も三極管が要ることになります。さらにAGCアンプに1本、Sメータも差動回路を使うなら二本で、計10本にもなるって、これはちょっとすごすぎます。かたや、空いてる穴はPAの穴を除けばST/GT管1本分だけです。これじゃとっても追いつきません。なので、勢い、複合管それも3本の三極管が入ってるコンパクトロンに触手が動きます。コンパクトロンってMT管より後に出た高性能管ですが、一応「MT管ではない!」とこじつけてしまいます(苦笑)。

それで、「MT管を使わないTRX」というお題が怪しくなっているのに、更なるお遊びで、サブミニチュア管でも使ったるか?と考えてしまいました(大笑)。サブミニチュア管はMT管の範疇だろう!と目をむく向きもありましょうが、まぁ、「MT管ではない」のは確かなので、この辺もご容赦いただくことにしましょう。こうなったら、「如何に多くの管種を使うか」に腐心して、コンセプトをそのように替えちまおうかとも思っています(大笑)。まぁ、シロートのやることですから、コンセプトなんて、物事の進み具合によっては容易に変わっちまうってわけですわ(苦笑)。

まぁ、ここに至る過程はいろいろあって、長々と説明していても、あまりに無益なので、一気に結論にぶっ飛んでしまいましょう。結局、AF回路は以下のような構成に落ち着きました。

はい、これでコンパクトロンが2本、サブミニチュア管が2本と計4本で済むことになります。穴の問題は、以前のケースにはIFTを30mm角のものを使っていましたが、ここはトロイダルコイルで済ますつもりなので、最終段のIFT穴をコンパクトロンに提供して、サブミニ管の二本はシャーシ内部に「基板」で固定する形式にします。これで、膨大なAF&付属回路を全て真空管で構成することが出来そうです(笑)。こういう構成を考えるのも、楽しいことは楽しいのですが、本音を言うと、いささか面倒くさくて少し疲れ気味ではあります(苦笑)。何せ、ヒータを直流点火するなら、レギュレータの電流を減らすために、6.3Vではなく12.6Vにする必要があります。すると、0.6A、0.3A、0.15Aの各種真空管をどう組み合わせるかも考えなければいけないので、けっこう複雑な真空管選択プロセスを経なければなりません(笑)。

おっと、脱線しそうなので、本題にもどって、件のAF-LPFです。何故にAFのLPFなんかが要るかについては省略しましょう・・・・ってそれでは不親切ですよね。一応解説しておきます。実は、このRXはトップのRFアンプが「無くても感度を満足する」努力をしています。RFアンプがあると、都市部の7MHzとかの混んだバンドは実用的ではないと考えたからです。そうなると、IFかAFでのゲイン稼ぎが必要です。IFでは6SG7×2で頑張って80dB近く稼いでいますから、廻り込みとかで、これ以上は厳しいでしょう。そうなると、勢いAFでのゲインを稼ぐ手段をとります。また、IFフィルタ以降の利得がドウシテモ大きくならざるを得ないので、サーフェスノイズが出やすいというか必ず耳につくようになります。さらには、AGCを真空管UPC機で具合のよかったAF型にしたいので、AFの高域ノイズもしっかり落としておいて、AGC信号検出回路に廻さないといけません。そういう理由で、AFのLPFが必要になってくるのです。

実は、真空管のアクティブLPFを考える前には、AFアンプ全体(PAまでも含む)の時定数で高域を落して「聴感」を何とかしようとも思ったのですが、これだとAGCアンプの入力を音量VRの前に持ってこないといけないので(AFのVR以降ではAGC電圧が不正になる)、十分な高域減衰が得られないので不都合と判断しました。そういう経緯を経て、LPFは検波器の直後に入れることに決めたのです。

で、使う真空管ですが、まぁ、サブミニなんか持ち出さなくても、スペースに余力があれば6SL7とかでもいいのでしょうが、たまたまオクを見ていたら、ほとんど猫マタギ然とした「双三極管のサブミニ管」があったので、2種類を落札しました。ハイμ組とローμ組の2種類です。AFのLPFは基本はカソードフォロワーですからハイμの6112を使ってみます。しかし、双三極管でサブミニなんてブツが有るとは思わなかったので、ちょっとびっくりしましたが。

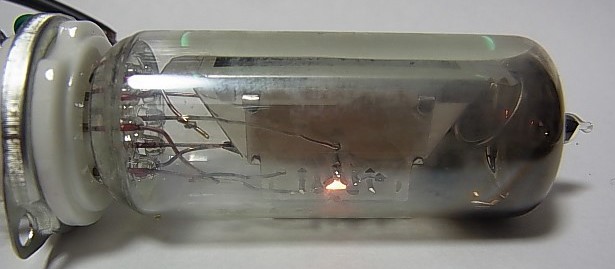

とまれ、まずは、真空管の外観から。

サブミニ管6112の外観

直径が mmのガラスベースから8本の引出線が出ています。双三極管にヒータですからぴったり8本です。では、これのヒータをともしてみましょう。

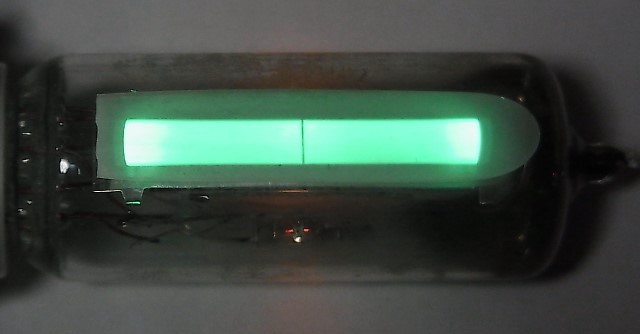

ヒータ点灯の様子

良く見ると、ヒータはユニットの上に輝いて見えます。一般的な真空管と違ってカソード内部で折り返しているのではなく、2ユニットのヒータは直列になっているようです。これを使って、

サブミニ管6112によるAF LPFの回路

サブミニ管6112の基板固定法

サブミニ管6112によるAF LPF

こんな塩梅ですが、この真空管は動作電圧が150V以下になります。なので、ツェナーDiを使って100Vまで落として簡易的にレギュレートしています。フィルタとしては、一気に24dB/OCTの設計ではなくて、12dB/octのフィルタを2段重ねにしています。なので、おのおののカットオフ周波数は2.8kHzくらいに設計して、トータルで2.4kHzになるように考えたのですが、できた結果は下のように2.2kHzとちょっと狭くなりました。まぁ、このあといくらでも調整できるので、当座はこのままにします。

サブミニ管6112によるAF LPFの周波数特性

さて、ことの序でに消費電流を測ると、カソード抵抗が50kΩと異常に大きな値を使っているので、なんと2本の三極管の合計で130μAしか流れません。この回路は、カソードフォロワーがベースなのですが、カソード抵抗が通常の数キロΩ以下だと動作が不安定で、どんどんプレート電流が増加してしまいます。それを防ぐためなのでしょうが、こんな小電流だと、直線性に不安が生じてしまいます。なので、一応、3次IMDでも測ってみました。↓の図がそうです。

サブミニ管6112によるAF LPFのスペクトラム

これを見ると、ちょっと見ずらいですが、入力がかなり大きい領域(0.7Vp-p)でも3rdIMDは殆ど出ないけど、高調波がばりばりに出てきます。不思議な感じですが、受信機に組み込む時はこんな大きな入力電圧領域では使うつもりはない(せいぜい0.1Vp-p以下)なので、高調波もまったく問題は無いとは思います。

次は、Sメータ回路です。これはAGC電圧を読む差動増幅回路で、昔から自作真空管受信機回路の定番となっています。もっとも、昔の既製品の真空管RXのSメータ回路にわざわざ真空管を別建てで設けたものは無かったように思いますので、けっこう贅沢な構成ということができます。

サブミニ管6111によるSメータの回路

カソードのVRでメータ変化レンジ、プレートのVRでメータのオフセットを調整

サブミニ管6111によるSメータの回路外観

後方はAF LPFでSメータ回路と基板を結合予定

これも、主要な信号回路ではないので、気楽にサブミニ管を使ってしまいます。この場合、バイアスが深い動作の方が、リモートカットオフ管(IFの6SG7)には相性がいいのでハイμの6112は止めて、ローμの6111を使ってみます。それでも、実際に発生するAGC電圧は下手をすると20V以上のオーダーになりますから、これを6111に適当なレンジに圧縮するには分圧回路が要ることになります。AGCラインはハイインピーダンスなので、Sメータ検出回路が外乱にならないためには、かえって好都合にはなりますが。現状では、この回路単体では入力が-3V時に1mAのSメータがフルスケールになるように設定しています。もし、10:1くらいの分圧が要るとすると、グリッド抵抗は100~200kΩにしないといけません。

はい、次は、RFアンプに行ってみましょう。ずーっとRFアンプは要らねー!と騒いでいるにも関わらず、なんで、ここでRFアンプが出てくるの?と訝るでしょうが、当然、RFアンプはテンポラリーな利用という位置づけです。14MHzは、このところ、静かなのでRFアンプが有ってもいいと思いますが、7MHzで不要なのは明らかなのです。但し、スペースにたまたま余裕があったので、7MHzも作りこんでいます。まぁ、RFアンプ挿入でどれだけダメになるか見るのも面白いかもしれないという不純な動機もあります(大笑)。

使う真空管は、これまた、変な真空管の代表格であるエーコン管です。以前にLAOさんとAESに真空管を共同購入したときのブツのようです。本当は、高い周波数のクリコン(死語)でも作ろうかと思って、買っておいたのですが、どうもそんな出番が無さそうなので、ここで使ってみることにしました。最悪、無くてもいいRFアンプ(盲腸みたいだな)なので、特性なんかどうでもよくて、要するに、変えてしまったこの受信機のコンセプトである「管種の増大」に資すればいいわけです(笑)。

エーコン管の956のヒータ点灯

ここに使ったのは956という、リモートカットオフの5極管です。形状はご覧のようにグリッドとプレートが対向していて、各電極からの引出しも最短距離になるように、結合が少なくなるように考えて作られています。ソケットはどうしようかと思ったのですが、なかなか入手困難だし、ソケットの写真を見ると、どうも大きな物のようで、コンパクトなエーコン管の特徴をスポイルしそうなので、当然のごとく、ピンに直付け&基板に固定することにします。なお、特性としてはヒータが6V0.15Aで少ないですが、Gmが1800μ?とけっこうまともな特性(6SK7や6BD6並み)にはなっています。

エーコン管956RFアンプの実装の様子

プレートは左 第一グリッドが右で、配線は直付け

エーコン管956RFアンプの実装の様子(プレート側)

エーコン管956RFアンプの回路図

回路図はいつもの並列同調回路をシリーズに繋いで、ローインピーダンス側で切り替えるタイプです。この方式だと、切り替え部分がローインピーダンスなので、得体のしれないリレーを用いてもトラブルが少ないです。とりたててコメントするような特徴のある回路でもありません。実際に用いるには、当然、このアンプ回路は「Through」できるSWをつけて、さらに、トップにはチューナブルなBPFを置こうと思っています。

で、一応、IMDについても特性を取ってみることにしました。下図がそれですが、14MHzと7MHzで少し様子が異なっています。

エーコン管956RFアンプのIMD特性(7MHz)

エーコン管956RFアンプのIMD特性(14MHz)

RFアンプに続くミクサーの入力は、一応50Ωに整合させてありますから、この場合、RFアンプも、出力が50Ωでないといけません。なので、この負荷の重い(?)状態でのRFアンプのIIP3を測ってみたのが、上図です。7MHzの利得は16dB、14MHzは20dBと7MHzが少なくなっています。これは意図したわけではないのですが、結果オーライになりました。

利得の関係で、IIP3に関しては、7MHzが12dBm 14MHzが4dBmという形になりました。そんなものかなぁとも思いますが、14MHzはそんなに混んでないので、この程度のIMDでも使えるかもしれません。7MHzに関しては、実際に動作させてみてのお楽しみということになります。

さて、この真空管はリモートカットオフだというので、Vg-利得特性を取ってみることにします。以下の図がその様子ですが、この手の図は初めて取得したのですが、バイアスをかなり深くしないと、利得がコントロールできないのですねぇ。一方、IFの6SG7に関しても、回路をケースに実装したら、同じような特性を取得してみようと考えています。、

エーコン管956RFアンプのAGC電圧VS利得特性

縦軸のGainはVg=0Vの利得に対する相対利得

これを見ると、AGC電圧生成にちょっと工夫が要りそうです。要するに、大きな電圧変化が必要ということで、ここが真空管をIF&RFのAGC増幅に用いる場合の大変な点でしょう。昔の受信機回路って、コリンズタイプだと、RF1段、ミクサー2段、IF2段(あるいはそれ以上の増幅段数)もあって利得が大きいので、IF最終段からダイオードの倍電圧整流なんていう「簡易型」でも、AGC制御電圧が得られたのですが、今回はIF系までの利得が少ないので、AFで苦労してAGC制御電圧を得ようとしているわけです。これが半導体ICのIFあるいはRF回路ならば、規格表に有る回路をちょちょいのちょいと作ってしまえば理想的に動くので、楽なのですけどね(笑)。

さて、長くなったので、今回はここで切り上げますか。まだ、付属回路は残っているので、それは次回に廻したいと思います。

<<小物回路②>> 【2016.4.8】

まずはチューナブルBPFです。

本RXにおいて、ミクサーに1段の同調回路を介してANT信号が入力されるのでは、イメージ特性なんてあったもんじゃありませんから、当然のごとく、帯域制限のBPFが要ることになります。ということで、今までなら、直列共振形のBPFを噛まして、一丁上がりとするところですが、今回はちょいとチューニングできるように考えてみます。真空管回路に「バリコン」を使わないなんて、自作屋の風上にも置けない・・・なんて言われるかどうかは別にして、まぁ、遊びなので、いろいろやってみることにしましょう。

ということで、バリコンを使って2バンド(7/14MHz)のチューナブルBPFを作るとなると、1バンドあたり2段の共振回路を奢るとして、最低4連のバリコンが要ることになります。ジャンク箱を漁ると、大昔の「高級FMチューナ用?」と思しき7連の小容量バリコンが出てきましたが、さすがに、コイツは全長が長すぎて使う気になりません。

7連VCです!

なので、何かよさそうなのはないかと、ジャンク箱を物色していると、エアバリコンでは、やはりFM用20PF程度×三連&AM用の80PF+120PFの合計5連のセクションのバリコンが目につきました。こいつのFM部とAMのOSC部を使って、4連VCを構成することにします。で、回路図は以下の通りです。

チューナブルBPF回路図

特段変わったところはありませんが、FM用VCとAMのOSC用VCのトラッキングを取るために、OSC用VCに直列に補正Cを入れてあります。

この回路の通過特性を以下に示します。

7MHz特性

14MHz特性

7MHzはパスバンド(-3dB)が約400kHz、中心周波数変化範囲が+/-200kHz 挿入損失が2.5dB、イメージ周波数離れにおける損失は52dBでした。また、14MHzはそれぞれ500kHz、+/-400kHz、2.5dB、48dBとなりました。

特性はかなり追い込んだのですが、これ以上の低損失化は実現できませんでした。リンクコイルが2か所あるので、ここのマッチングの影響が大きいと思います。同調回路端で真空管のG1に供給できれば、もう少し低損失の可能性もあります。最適な構成を考えるならば、モノバンドとし、3連の共振回路を持ってきて、最終段の共振回路はミクサーのG1に直結ってな方がいいかもしれません。ま、ここではおおらかにこんな構成でやってみることにします。

次の小物はマジックアイです。マジックアイとくれば、一家言ある方が多いので、あまり踏み込むのは止めにしましょう(笑)。まぁ、6E5なるマジックアイを新品で一本持ってはいるのですが、これ、消耗が激しいくせに一本3000円とかいうバカ高値がついているので、その点からもあまり使う気が起きません。実装も、ガタイがでかいので、我が真空管機への採用はちょっと厄介です。なので、他に選択肢がないのかと思ってネットを漁っていたら、昨今は6E2なる支那製が安く出回っているのが解りました。しかし、コイツはどうも「MT管」のようなのです(大笑)。

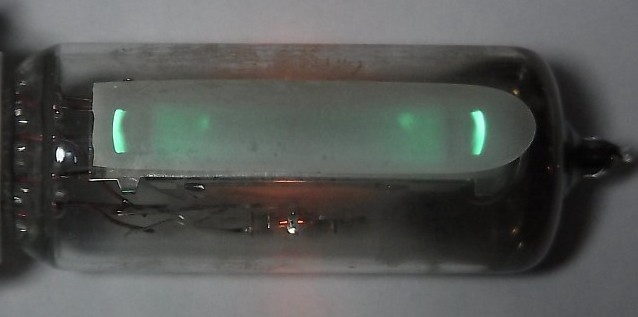

とりあえず、バーゲンセール価格の6E2を3本買ってみました。これらを比較してみます。まずは、6E2から。

6E2の写真

きったねーマジックアイだなぁ、さすがの支那クオリティ

上面は発光面 ヒータ点灯中(真ん中のあたりの輝点がヒータ)

上記写真を見ていると、どうも支那製のブツはそれらしい品質のようで、管内になんだか汚れが残っていたり、ほんとーに使う気に「させない」品物です。写真にとっても、なんとなく管内の「汚れ」が写り込んで、全く持ってしゃきっとしません。ま、その分、値段の安いことで納得するしかないのでしょうけど。で、とりあえず発光させてみます。

6E2の発光写真

ほぼ無入力

相変わらず汚い外観

6E2の発光写真

6E2の発光写真

入力=-9V付近

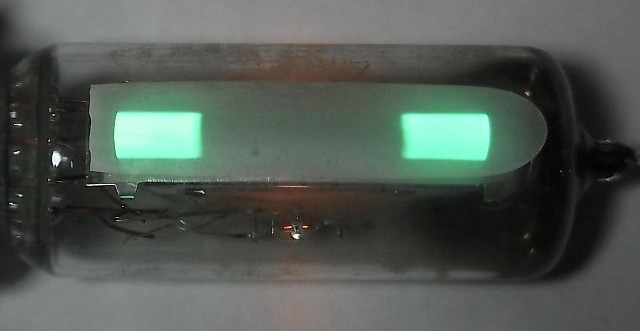

Eg=0Vでは蛍光はなく、「閉じて」いるように見えますが、-9Vくらいを印加すると、両側から蛍光が延びてきて、重なるようになります。発光反応としては、受信レベルが大きければ大きいほど、蛍光が長くなるので、ま、感性とも一致しますね。で、次は6E5です。

6E5の外観写真

さすがに日本製はきれいに作ってあります

どうも、この個体はTOYOの新品らしいです。いつ頃、何処で購入したのか、まったく記憶にないのですが、以前、HFのST管高1中2受信機を弄っていたころだと思われます。当時は今のように、値段が高騰していなかったので、もう少し本数を仕入れて置けばよかったですね。見ると、さすがに日本製です。構造もきれいで、管内に不純ブツの混入もありません。

6E5の発光写真

入力=0V

発光もきれいです

6E5の発光写真

入力=-4.3V

で光らせてみたのですが、ちょっと気になることがありました。それは

・AGC電圧を印加しないと、蛍光を発しない部分扇形部分が見えるが、この部分のコントラストが低いし、そもそもAGC電圧で変化する扇形の範囲が、全体の発光範囲に比べて狭すぎるので見ずらい。

と、あまりお気に入りにはなりませんでした。寿命を調べてみると、6E5は発光輝度も100時間あたりから落ち始め、500時間もするとがっくり輝度が下がるとのこと。支那製の6E2は寿命に関する記述は見つかりませんでしたが、まぁ、こんな粗雑な真空管の寿命が長いとは考えられないので、期待するのは止めておきましょう。ただし、ケースレイアウトの関係を考慮すると、6E5より6E2の方が設置しやすいのは明らかです。

問題は、ここでコイツ(6E2)を採用するかどうかなのですが、微妙ですねぇ。これを使うとMT管を使用しないTRXなるコンセプトは完全に崩壊し、少なくとも「MT管を信号回路に使用しないTRX」にコンセプトを変えないといけません。今までのような「逃げ」が全く打てなくなるので、ちょっと採用に関しては、ケース工作が始まるまで考えることにしましょう(苦笑)。

次は・・・・と、ほぼ小物も終わって、気になってる回路の「おさらい」をしてみることにします。それは、TXのAFアンプとDBMのことです。

この、リング変調器って大昔からSSBの変調器として重宝されていて、いまさら何も議論するようなポイントは残ってないはずですが、今回ちょっと弄ってみて少しノウハウが見つかったので、ここに書いておきます。回路図は以下のようです。

TX-AF&リングMOD回路図

最初はAFアンプに6SL7というハイμの双三極管を想定していましたが、このリング変調器へのインターフェースであるカソードフォロワーが曲者で、馬力の無い6SL7(とかMTだと12AX7とかのμが高くP損失の小さいヤツ)だと、低インピーダンスのリング変調器をドライブしたときに歪が出やすいようです。なので、ここは12AU7相当のローμ三極管×2とハイμ三極管×1のトリプル三極管のコンパクトロン6U10を持ってきてしまいましょう。TXのAF回路が三極管が2本でいいなら6SN7でもいいかもしれませんが、これでは、電圧増幅段のゲインが取れませんし、なによりヒータ電力を馬鹿食い(三極管二本で0.6A)してしまいます。これが6U10だと、6SN7と同じヒータ電力でカソードフォロワーの他に2本の三極管がAFアンプに使えますので、リング変調器に対して十分なドライブゲインを得ることができます。

これだと、なんだか、AF回路はRXを含めるとコンパクトロンだらけになってきました(笑)。“AF回路は全部半導体でも一応真空管機と名乗れること”に反発して、「AF含めて全真空管式」にこだわると、いろいろ面倒ですね。もっとも本気で全真空管式というからには、リング変調器もAGC検波も6JU6とか6AL5(おっと、こりゃMT管なのでアウトだ!笑)なんかを採用しないといけないのかもしれませんが、ダイオードは、昔の「真空管機」にも普通に使われていたので、使用をご容赦いただくことにしましょう(苦笑)。

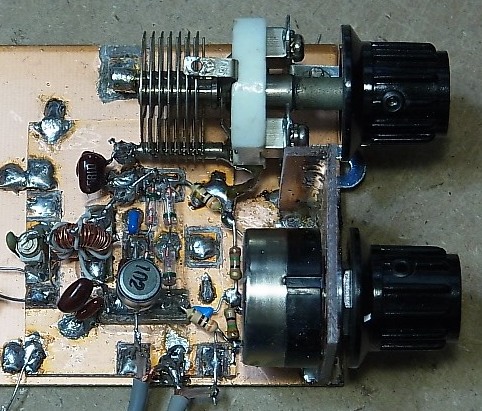

さて、下図はDBMのAF入力のインピーダンスをVNAで測ってみた図です。VNA2.6は1kHzから測定できますので、1~5kHzの周波数範囲で、ドライブインピーダンスを見てみました。キャリアを入力しないとインピーダンスは乱れますが、所定のキャリアを印加すると、Real成分は280Ω近辺であることが分かりました。Image成分は殆どゼロなので、ほぼ抵抗とみなせます。これだと、あまり高い入力インピーダンスではないので、カソードフォロワーのドライブ能力からすると、ちょいと手ごわいですが、カソードフォロワー+直列抵抗で、若干のロスをかませながらなんとか整合できそうなことが分かりました。

リングMODのAF入力インピーダンス

キャリアを印加しないとインピーダンスが測れないくらい暴れる

VNA2.6の周波数帯域は1kHz~なので1.5kHzにマーカーを置いた

さて、ちょこっとだけノウハウを書いておきます。このリング変調器のキャリアバランスですが、いままで、弄った事のある9MHzだと、だいたい40~50dBのサプレッションだったような気がしています。もちろん、40dBもあれば、クリフィル(笑)の減衰量の15~20dBと加えて55~60dBが得られますから、まぁ、あまり文句が出る領域ではありません。なので、今までは深く考えずに半固定のVRとTCでキャリアバランスを取っていました。これで、十分だったからです。

リングMOD外観

今回、上図のように、ここを大きなVRとVCに換装して、バランスを取る「可変領域」を縮小してみることにしました。すなわち、同じ可変動作範囲で実値の変化範囲は狭いということは、調整がブロードになることを意味します。もっとも、大きな摺動範囲を持つVC/VRに大きなつまみをつけることでも、調整のブロード化はある程度できますが、これに加えて、容量と抵抗値の変化範囲を縮小することが必要です。ということで、まずはVRは50ΩB!の通信型を採用し、さらに抵抗値の変化範囲を狭めるために、図に示すように15Ωをパラってあります。これで、VRの中点と両端子の間の抵抗値は0~25Ωだったのが、0~9.4Ωに縮小されます。もちろん、この範囲でバランスが取れることが確実でないと追い込めないのですが、古いCQ誌とかメーカーの真空管機は、ここに200Ω程度のVR(中点と両端は0~100Ω)を使っていますから、それよりずっとブロードな調整ができることになります。VCも同じで、50PFのVCにシリーズに固定Cを噛まして、可変範囲を追い込みます。今のところ10PFを追加してるので、最大8PF程度のVCと等価のはずです。

さすがに、この様な微細な調整を行えるようにすると、特に容量変化に敏感になるので、周囲を軽くシールドしてしまいましょう。これで、ボディエフェクトなどに不感になってきますので、調整が容易になります。といったところで、リング変調器で、瞬間芸ですが-60dB以下まで追い込んだ写真を掲げておきます。しかし、いくら調整を容易にしたといっても、ここまで追い込むのは大変です。従来使っていた、30PF/100~200Ωの小さな半固定VC/VRではここまで追い込むのは不可能です。

シールドした様子

キャリアサプレッションが-60dB以下

もちろん追い込んでも、時間的な温度変動等で、簡単にバランスは崩れますので、こんなに大げさにしても、実運用の安定している領域はせいぜい-50dBと言ったところでしょう。それでもクリフィル(笑)の減衰量を加えると-70dB近辺のキャリアサプレッションが得られることになるので、「全真空管機」としては十分な特性ではないでしょうか?場合によったら、キャリアサプレッション監視回路をでっちあげてもいいかもしれません。これは後のお楽しみになります。

ですが、ま、あまりキャリアサプレッションにこだわっても仕方がないので、この辺でとりあえずは切り上げたいと思います。

さて、最後はAGCアンプです。前回のAF回路の記述では6AC10なるハイμ3極管をAFアンプとAGC増幅に使う想定になっています。これを仮組みしてみましょう。

AGCアンプ回路図

AGCアンプ仮組みの図

回路図は以前に作った真空管UPC機と殆ど同じです。但し、今回はAGCアンプの負荷は古(いにしえ)の一対三のインピーダンスのトランスを用いています。これは、ステップアップトランスとして動作させることができるのでAGC電圧を大きく取り出すには好都合でしょう。このトランスはTRON製とかで、ラジオ少年が取り扱っていて、だいぶ昔にハムフェアで仕入れたような記憶があります。今、値段をみたら、なんと1100円もするので、これにはびっくりしています。しかしながら、昨今では、トランジスタ用の(ちんけな)STトランスが600円とかの値付けですから、「適用できるトランスがあるだけマシ」と納得するしかないのかもしれません。

さて、入力に2-トーンのAF信号(1kHz&1.8kHz)を入力して、整流された電圧を見ると、入力のP-P値と出力のDC値は46倍の利得がありました。これでも、入力を増せば100V以上のDC負電圧を生成できますので、以前の回路に較べて、AGC特性の立ち上がりの早いAGCアンプが出来るのではないかと期待しています。

はい、これで、小物回路の紹介を終わりにします。まだ、プロダクト検波器とAFアンプに関しては解説していませんが、それらは実際にシャーシに組み上げる時にでも触れたいと思います。一応、このOld Tubeを用いたエキサイター&レシーバーに関しては、その構成要素のほぼ全てに関して、動作を確認することが出来ました。これで、安心して、シャーシに各回路を固定し、配線してもいいかな・・・という気になりました。