奜娤幨恀

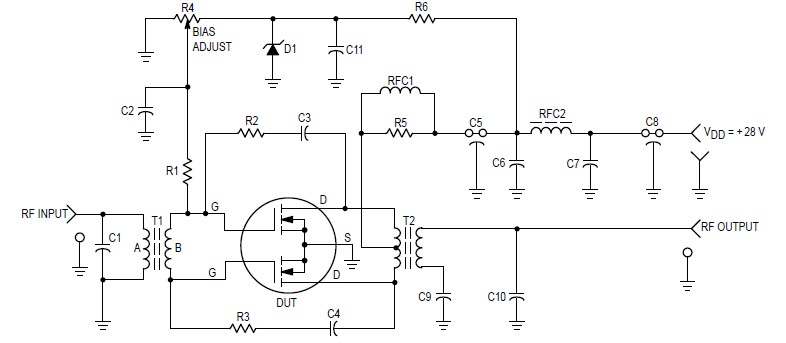

| 幚尡偺搑拞乮壗偵巇忋偑傞偐丠乯嘆 |

撲偺夞楬乮徫乯

尒傞恖偑傒偨傜傾儂偝偐偘傫偑傢偐偭偪傑偆偗偳乮戝徫乯

亙儕儞僋僐僀儖偺姫偒悢亜丂亂2012.6.17亃

丂幚偼丄帺嶌傪嵞奐偟偰丄儅儖僠僶儞僪TRX傪嶌傝巒傔偨崰丄侾侽K僞僀僾偵僐僀儖傪姫偔偲偒偵偼丄儕儞僋偺姫偒悢偑懡偄側偀偲巚偭偰偄傑偟偨丅嶲峫暥專偲偟偰偼丄傆傞乕偄CQ帍偺侾俋俉侾擭7寧崋偺JA6BI丂屘丂揷墢徍丂戝OM偺婰帠乽俁丏俆亅俆侽MH倸儌僲僶儞僪僩儔儞僔乕僶乕乿偵嵹偭偰偄偨乽FCZ僐僀儖偲偦偺姫偒悢乿側傞悢昞偱偟偨丅

丂帺嶌傪嵞奐偟偨丄侾俋俋侽擭戙屻敿偼丄偙偺昞偺偲偍傝偵姫偄偰丄係億乕儖偺BPF傪嶌傞偲儘僗偑懡偔丄摿惈偑朏偟偔側偐偭偨偺偱丄帪偵墳偠偰丄儕儞僋僐僀儖偺姫偒悢傪尭傜偟偰懳張偟偰偄偨傛偆側婰壇偑偁傝傑偡丅偟偐偟側偑傜丄摉帪偼應掕婍偲偄偊偽丄帺嶌偺僗儁傾僫偲僆僔儘僗僐乕僾偟偐側偐偭偨偺偱丄偨傑偨傑儕儞僋僐僀儖偺姫偒悢傪尭傜偟偰丄偦傟偭傐偄摿惈偵側傟偽丄乽傑偀丄偄偄偐乿偲偁傑傝峫偊側偄偱丄戝検偺BPF傪嶌偭偰偄偨偙偲偵側傝傑偡丅

丂崱夞丄恀嬻娗傾僢僾僐儞僶乕僕儑儞TRX傪嶌傞偵偁偨偭偰丄TRX嫟梡BPF傪俆侽兌僀儞僞乕僼僃乕僗偱偮偔傝丄TX偺僾儕僪儔僀僶乕偺擖椡偼僴僀僀儞僺乕僟儞僗偺摨挷夞楬傪巊偆偙偲偵側傝偦偆偱偡丅偙偺徃埑偺偨傔偺扨摨挷僐僀儖偺儕儞僋偺姫偒悢偭偰丄偗偭偙偆傑偠傔偵峫偊側偄偲丄僀儞僺乕僟儞僗儅僢僠儞僌偑擄偟偄偩傠偆側偀丒丒丒偲峫偊偰偄傑偟偨丅

丂偲偄偆偙偲偱丄VNWA傕偁傞偙偲側偺偱丄摨挷僐僀儖偺堦師懁偐傜傒偨僀儞僺乕僟儞僗傪應偭偰傒傞偙偲偵偟傑偟偨丅

奺僶儞僪偺僐僀儖払

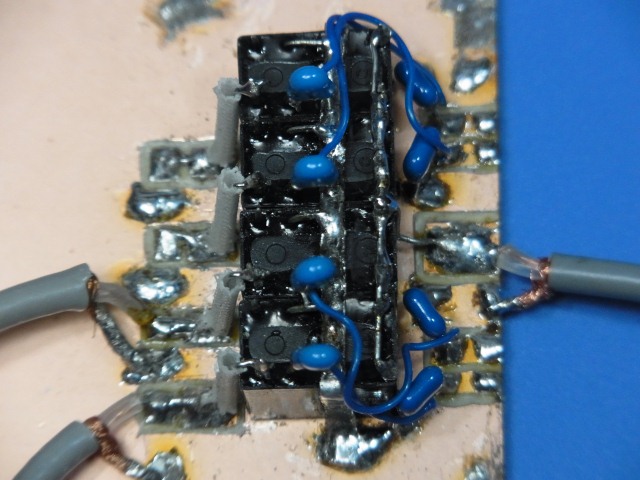

俆侽MH倸偼嶲峫梡

丂奺僶儞僪偵摨挷偝偣偨忬懺偱俀師懁偵偼侾侽侽倠兌偺掞峈乮恀嬻娗偺擖椡夞楬偺偮傕傝乯傪摨挷梡偺C偵暲楍偵書偐偣傑偟偨丅堦師懁偺儕儞僋僐僀儖偵SMA僐僱僋僞傪偮偗偰S11偵偮偄偰傒偰偄傑偡丅偦傟偧傟丄儕僞乕儞儘僗乮倓B乯丄擖椡僀儞僺乕僟儞僗乥Z乥丄Real乥Z乥丄Image乥Z乥傪暪婰偟偰偁傝傑偡丅摨挷C偼FCZ僐僀儖偺巜掕抣偱偡丅姫偒曽偱偡偑0.08倣倣偺億儕僂儗僞儞慄偱丄傑偢摨挷懁傪堦斣壓偺峚偵姫偒崬傒丄偦偺忋偵儕儞僋僐僀儖傪姫偔偲偄偆曽朄偱偡丅寢崌搙傪崅傔傞姫偒曽傪嵦梡偟偰偄傑偡丅

丂埲壓偑偦傟偧傟偺摿惈恾偱偡丅

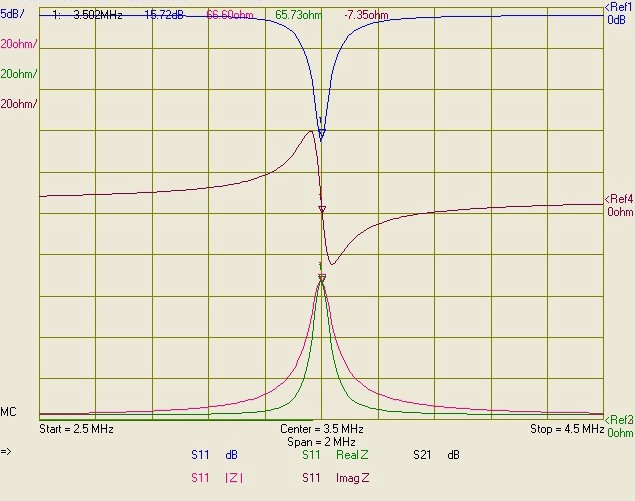

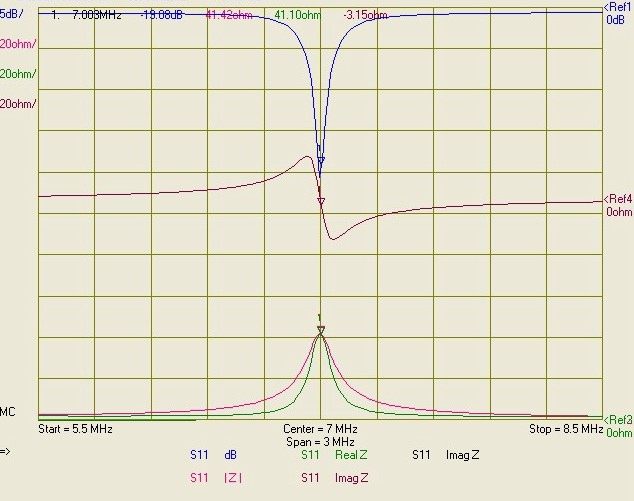

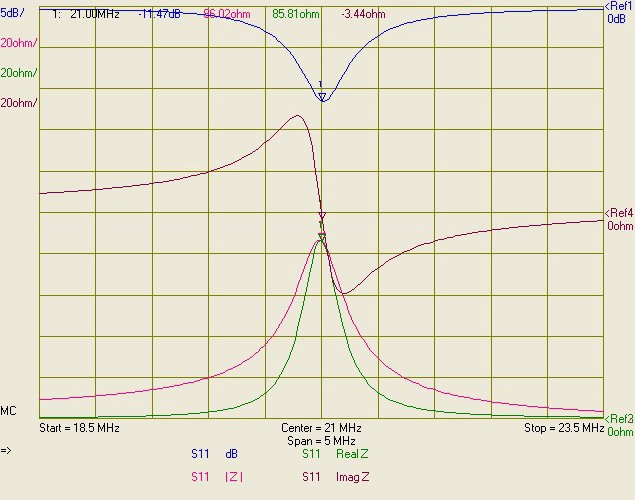

俁丏俆MH倸-俀倲

丂傑偢偼俁丏俆MH倸偱偡偑丄儕儞僋僐僀儖偑擇夞姫偒偱乥Z乥偼俇俇兌偲傎傏俆侽兌偵惍崌偟偰偟傑偄傑偟偨丅偙傟偼岾愭偑偄偄偱偡丅摨挷揰偱偼Image偑柍偔側傞偼偢偱偡偑幚嵺偵偼偡偙偟巆棷偟偰偄傞乽傛偆偵乿尒偊傑偡丅偙傟偼廃攇悢暘夝擻偺塭嬁偱偟傚偆丅僗僷儞傪嫹傔傟偽丄摨挷揰偱僛儘嬤曈偵側傞偺偑暘偐傞偼偢偱偡丅

丂偙偺僶儞僪偱偼僆儕僕僫儖偺FCZ僐僀儖偼堦師懁偵俈夞姫偒側偝偄偲巜帵偑偁傞傛偆偱偡偑丄俆侽兌僀儞僞乕僼僃乕僗偲偟偰偼丄懡偡偓傑偡丅俀師摨挷懁傪TR夞楬偺晧壸夞楬偵偟偰丄儕儞僋僐僀儖偱TR偺儀乕僗偵僀儞僞乕僼僃乕僗偡傞偲偄偆峫偊曽偱愝寁偝傟偰偄偨偺偱偟傚偆偐丠

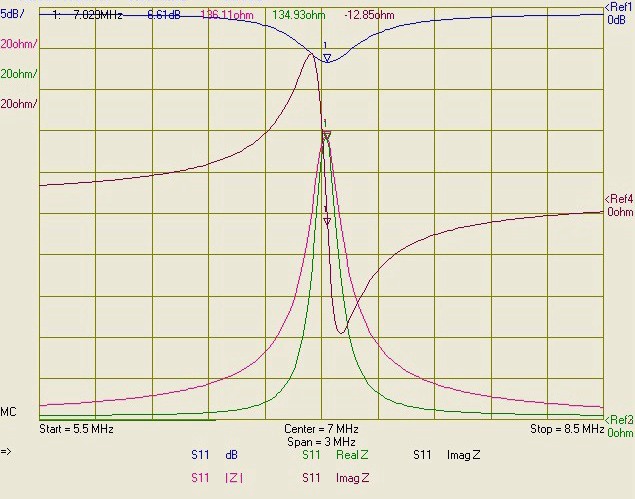

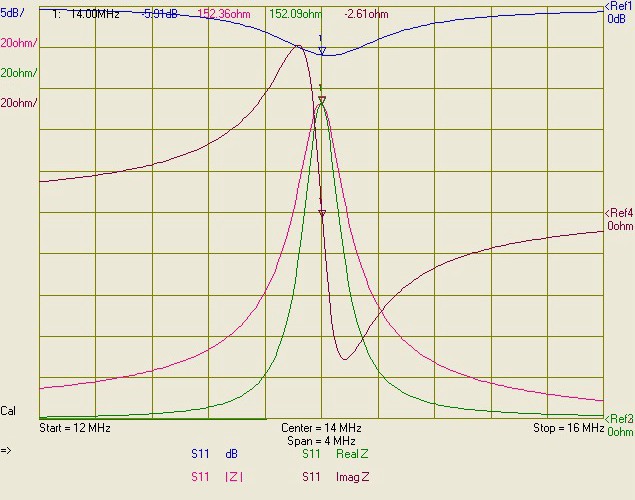

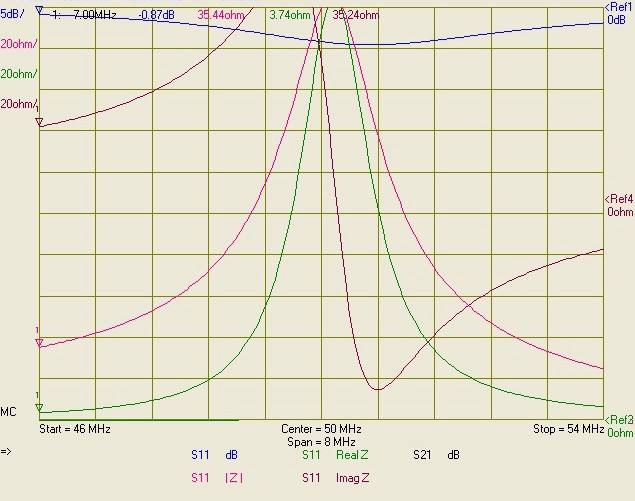

俈MH倸-俀倲

丂師偼俈MH倸偱俀夞姫偄偨忬懺偱偡丅偙傟偩偲乥Z乥偼侾俁俇兌偲儈僗儅僢僠偺條憡傪掓偟偰偒傑偡丅

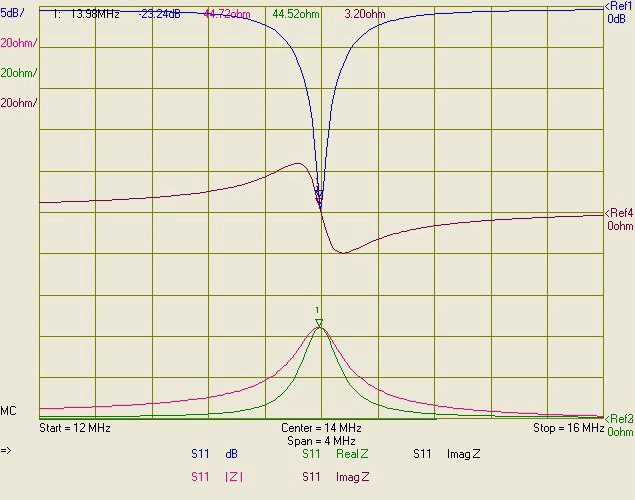

俈MH倸-1倲

偲偄偆偲偙傠偱丄堦夞姫偒偵偡傞偲丄崱搙偼掅偔偰丄乥Z乥偼係侾兌偱偡丅儕僞乕儞儘僗傪峫偊傞偲丄偙偺偁偨傝偱傕俆侽兌僀儞僞乕僼僃乕僗偲偟偰偼廫暘椙岲偩偲峫偊傜傟傑偡丅

侾係MH倸-俀倲

崱搙偼侾係MH倸偺俀夞姫偒偱偱偡丅乥Z乥偼侾俆俀兌偱丄俈MH倸偲帡偨傛偆側抣偱偡丅

侾係MH倸-1倲

丂偲偄偆偲偙偲偱丄堦夞姫偒偵偡傞偲丄乥Z乥偼係係兌偲丄杦偳惍崌忬懺偵側傝傑偡丅傔偱偨偄偙偲偱偡(徫乯丅

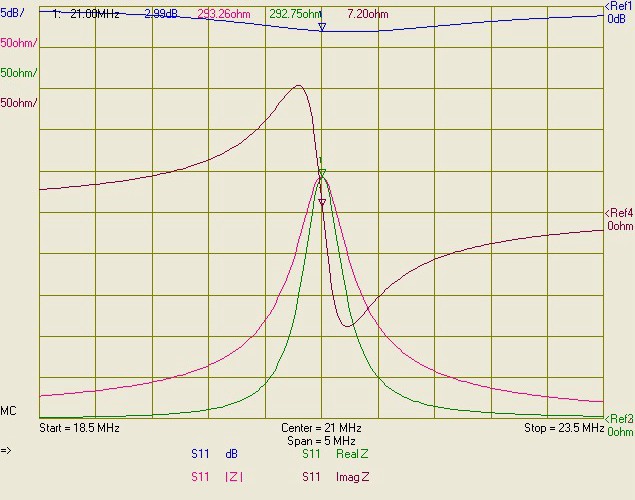

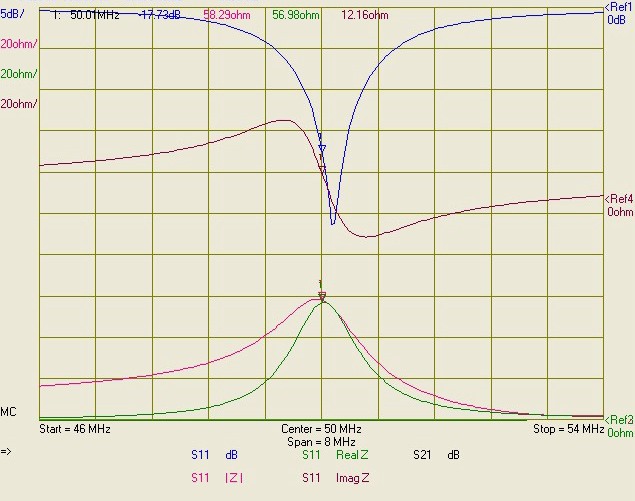

俀侾MH倸-俀倲

師偼俀侾MH倸偺俀夞姫偒偱偡丅偆乕傫丄乥Z乥偼俀俋俁兌偵挼偹忋偑偭偰偟傑偄傑偟偨丅偙傟偼偒偮偄丅

俀侾MH倸-侾倲

丂偟偰丄侾夞姫偒偵偡傞偲乥Z乥偼俉俇兌偲側偭偰丄偪傚偭偲惍崌偵偼偒偮偄側偀乕乕偲偄偆偙偲偱偡偑丄偙傟埲忋丄姫偒悢傪尭偠傜傟傑偣傫偺偱丄偙偙偱庤傪懪偮偙偲偵偟傑偡丅儕僞乕儞儘僗偼侾侾倓B嬤曈偱偡偐傜丄捛偄崬傔偰偄傞偲偼偄偊傑偣傫丅

俆侽MH倸-侾倲

丂嶲峫傑偱偵俆侽MH倸傕應偭偰傒傑偟偨丅侾夞姫偒偱傕俀侽侽兌埲忋偵側偭偪傑偭偰丄乽偁傟偁傟乿偱偡丅

俆侽MH倸-侽丏俆倲

丂偲偄偆偙偲偱丄偍偒偰攋傝偺侽丏俆夞姫偒偲偄偆偙偲偱丄敿暘姫偄偰僺儞偼摨挷夞楬偺偮側偑傞俁杮僺儞懁偺恀傫拞僺儞偵弌偟偰傒傑偟偨丅偦偆偡傞偲丄側偵傗傜丄俆俉兌偔傜偄傑偱棃傑偡偑丄Image乥Z乥偺懳廃攇悢旕懳徧惈偑弌偰偒偰丄偡偙偟傂偟傖偘偰偄傑偡丅偱傕巊偆忋偱偼栤戣偼側偄偺偠傖側偄偐偲巚偄傑偡丅

丂偝偰丄VNA偩偗偱側偔丄杮摉偵惍崌偟偰偄傞偺偐傪尒偨偄偺偲丄偁偲偼丄偳偺偔傜偄徃埑斾偑庢傟傞偺偐婥偵側偭偨偺偱丄SSG偲僆僆僔儘傪巊偭偰捈愙怣崋攇宍傪娤應偟傑偟偨丅傕偪傠傫丄僆僔儘偺僾儘乕僽偺擖椡梕検偺曗惓偺挷惍偼偟偰偁傝傑偡丅

| 僶儞僪 | SSG僆乕僾儞乮V倫亅倫乯 | SSG愙懕帪儕儞僋懁乮Vp-p) | 摨挷懁揹埑乮Vp-p) | 徃埑斾 |

| 俁丏俆MH倸 | 侽丏俋俉 | 侽丏俆俆 | 俆丏侾俇 | 俋丏係 |

| 俈MH倸 | 侽丏俋俉 | 侽丏係俋 | 俆丏俀俀 | 侾侽丏俈 |

| 侾係MH倸 | 侾丏侽俉 | 侽丏係俆 | 俁丏係俆 | 俈丏俈 |

| 俀侾MH倸 | 侾丏侽俈 | 侽丏俇俋 | 俀丏俉俇 | 係丏侾 |

忋昞偑偦偺寢壥偱偡偑丄俀侾MH倸傪彍偄偰丄僆乕僾儞帪偺揹埑偑SSG傪儕儞僋僐僀儖偵愙懕偟偨偲偒偺揹埑偺栺俀攞偵側偭偰偄傞偺偱丄偍偍傛偦俆侽兌偵惍崌偟偰偄傞偲峫偊偰偄偄偺偱偟傚偆丅俀侾MH倸偼愭偺VNA寢壥乮俉俇兌乯偐傜SSG愙懕帪偺儕儞僋懁揹埑偑崅偔側偭偰偟傑偆偺偼巇曽偑側偄偱偟傚偆丅偦偺寢壥丄徃埑斾傕偁傑傝庢傟側偔側偭偰偟傑偆傛偆偱偡丅

丂埲忋偺寢壥傪傒傞偲VNA偐傜媮傔偨儕儞僋僐僀儖偺懳俆侽兌嵟揔抣偼丄岞昞偝傟偰偄傞抣偲偢偄傇傫棧傟偰偄傞偙偲偑暘偐傝傑偡丅崱夞偼朻摢偵彂偄偨傛偆偵丄恀嬻娗傾僢僾僐儞僶乕僕儑儞TRX偺嫟梡僼傿儖僞偑俆侽兌僀儞僞乕僼僃乕僗側偺偱丄偦傟偐傜丄僾儕僪儔僀僶乕偵懝幐柍偔惍崌偝偣傞偨傔偵丄扨摨挷夞楬偺儕儞僋偵偮偄偰丄偡偙偟撍偭崬傫偱傒偰傒傑偟偨丅偨偩丄偙傟偼丄偄傠偄傠側偲偙傠偵墳梡偑棙偔偺偱丄TRX偺崁栚偐傜偼偢偟偰丄幚尡偺儁乕僕偵抲偄偰偍偔偙偲偵偟傑偡丅

亙儕儗乕偵傛傞俛俹俥偺愗傝懼偊偵娭偡傞幚尡亜丂亂2012.12.22亃

丂恀嬻娗倀俹俠婡偺庴怣帪偵儘乕僇儖怣崋偺僒僀僪僶儞僪僲僀僘偵拲堄偟側偗傟偽側傜側偄偙偲傪偙偙偱弎傋傑偟偨丅偙傟傪傗偭偮偗傞偨傔偵丄峏側傞俛俹俥傪捛壛偟偰丄庴怣姶搙傪揔惓壔偡傞偙偲偵拝庤偟傑偟偨丅

丂偁傑傝忔傝婥偑偟側偄偺偱偡偑丄偙傟傪撍攋偟側偄偲柺敀偄傾僀僥儉偵恑傔側偄偺偱丄側偐偽嫮惂楯摥偵丄嬱傝弌偝傟傞偑偛偲偔岺嶌婘偵寵乆岦偐偭偰偄傑偡丅

側傫偣丄偙偺儅儖僠僶儞僪偺俛俹俥偭偪傘偆偺偼嶌傞偺偑壄崊偱偡丅僗儁傾僫仌僩儔僕僃僱偑偁傟偽丄摿惈傪惍偊傞偺偼偁偭偲偄偆娫側偺偱丄偙偺揰偼嬯楯偑側

偄偺偱偡偑丄僐僀儖姫偒偑側傫偲偄偭偰傕婥忔傝偟側偄岺嶌偺嵟塃梼偱偟傚偆丅摿偵丄俢倂俵偝傫僼傿儖僞偩偲丄俴偼僀儞僟僋僞儞僗偑懡偔側傝偑偪側偺偱丄

庢偭妡偐傝偱傔偘偰偟傑偄傑偡丅僩儘僀僟儖僐傾偵係侽夞姫偄偨搝偑侾僶儞僪偱俁偮傕昁梫側傫偰丄斶柭偑偁偑傝傑偡丅偦傟傪儅儖僠僶儞僪偱嶌傞偭偰丠偄傗乕乕戝曄偱偡丅側傫偲偐妝偟偔傗傞岺晇偭偰柍偄傕偺偱

偟傚偆偐偹偉乮嬯徫乯丠

丂偲偙傠偱丄崱夞丄崱傑偱壗偺巚偄擖傟傕柍偔嶌偭偰偄偨儕儗乕愗傝懼偊幃偺儅儖僠僶儞僪俛俹俥僽儘僢僋偱偡偑丄彮偟尨揰偵棫偪曉偭偰傒傛偆偲巚偄傑偟偨丅偲

偄偆偺傕丄扨撈偱偼偡偽傜偟偄摿惈傪屩傞俢倂俵偝傫僼傿儖僞偲偐傕丄俼俥偺摿惈曐徹偺柍偄儕儗乕偱愗傝懼偊傞偲偳偺掱搙丄摿惈偑楎壔偡傞偺偐傪偁傞掱搙懱姶偟偨偄偲巚偭偨偐傜偱偡丅

丂崱夞偼丄儕儗乕夞楬偱偳偺掱搙傾僀僜儗乕僔儑儞偑庢傟偰丄偦偺晄慡惈偑幚嵺偺俛俹俥偵偳偺傛偆偵塭嬁偡傞偺偐傪尒傞偙偲偵偟傑偟偨丅偲偄偆偺傕丄愗傝懼偊 儕儗乕夞楬偺攝慄偼偳偆偵傕俼俥揑偵偼枮懌偺摼傜傟傞傕偺偱偼側偔丄僀儞僺乕僟儞僗惍崌傕傊偭偨偔傟傕側偄偐傜偱偡丅崱傑偱偵壗搙偲柍偔丄偦傟偙偦侾侽儐 僯僢僩偱偼懌傝側偄偔傜偄丄偙偺儕儗乕愗傝懼偊儅儖僠僶儞僪乮俆乣俉倐倎値倓倱偲偐乯偺俛俹俥傪嶌偭偰偒傑偟偨偑丄偁傑傝拲堄傪暐偭偰偄傑偣傫偱偟偨偐 傜丅

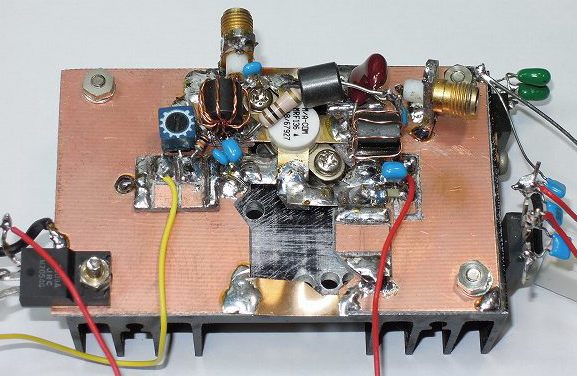

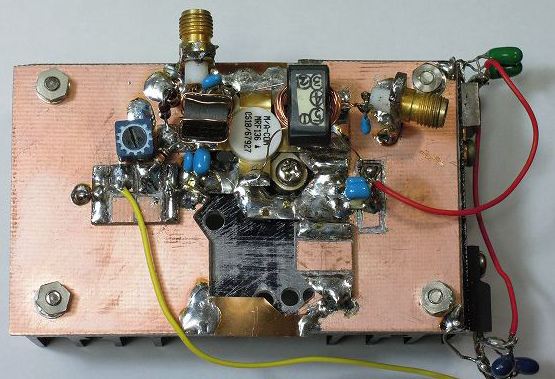

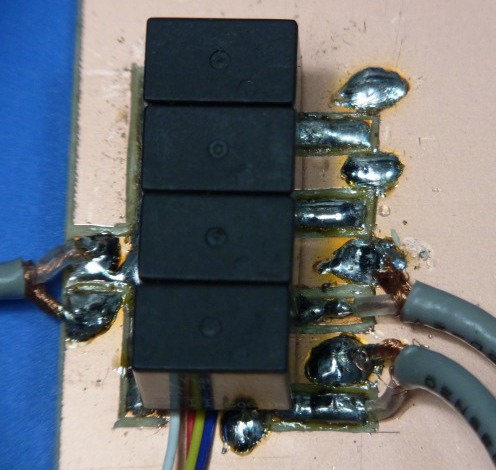

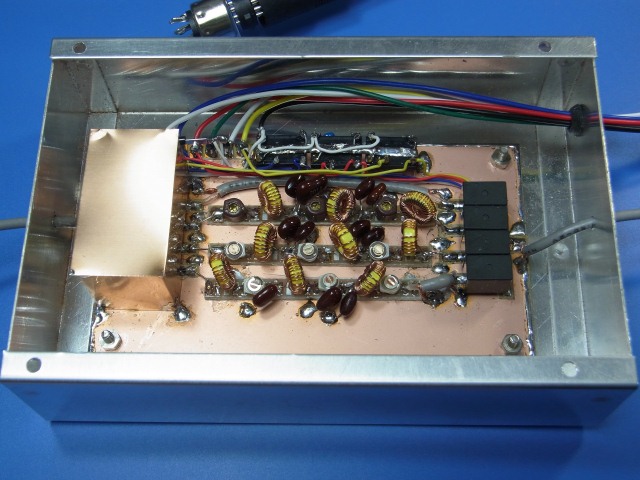

嬄岦偗儕儗乕偵傛傞愗傝懼偊夞楬偺幨恀

傗偵偑庢偭偰側偄偺偱墭偄偱偡偑偁傑傝撍偭崬傑側偄偱偔偩偝偄丅

柍悈傾儖僐乕儖偱庢傟偽偒傟偄偵側傝傑偡乮徫乯

偲偄偆偙偲偱丄廬棃偳偍傝偺嶌傝曽偺乽儕儗乕嬄岦偗幚憰曽幃乿乮仾忋恾乯偲乽儕儗乕巐偮傫偽偄幚憰曽幃乿乮伀壓恾乯偵偮偄偰摿惈傪尒傞偙偲偵偟傑偡丅嬄岦偗曽幃偼偄傑傑偱壗搙

偲側偔嶌偭偨岺朄偱偡丅儕儗乕抂巕傪忋岦偒偵攝偡傞偺偱丄攝慄偦偺傕偺偼妝偵側傝傑偡偑丄偄偐偵傕傾僀僜儗乕僔儑儞偑埆偦偆側幚憰朄偱偡丅巐偮傫偽偄曽幃

偱偼丄怣崋攝慄傪抁偔丄偦傟傕丄傾乕僗偱埻傑傟偨僇僢僥傿儞僌僾儗乕儞傪嶌傞偺偱丄惗婎斅傪僇僢僞乕偱愗傝敳偔柺搢偝偼偁傝傑偡偑丄攝慄傕抁偔丄側傫偲側

偔僗儅乕僩偵傑偲傑傝傑偡丅偨偩偟丄儕儗乕偲婎斅偺娫偵偼丄僙儔儈僢僋偺僶僀僷僗僐儞僨儞僒傪偁傜偐偠傔+侾俀倁偲俤抂巕娫偵幚憰偟丄+侾俀倁偺堷偒弌偟

慄傕晅偗偨忋偱丄婎斅傊偺幚憰弴偑惂尷偝傟傑偡丅傑偨丄偡偱偵幚憰偟偨儕儗乕偺挷巕偑埆偔側傞偲丄岎姺偑梕堈偱偼偁傝傑偣傫偹乮徫乯丅

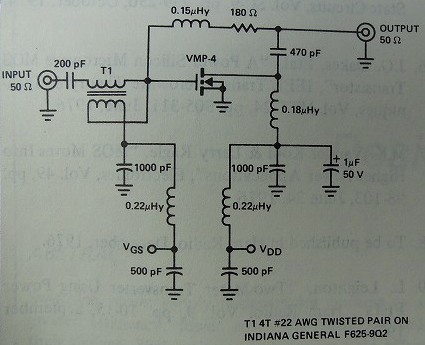

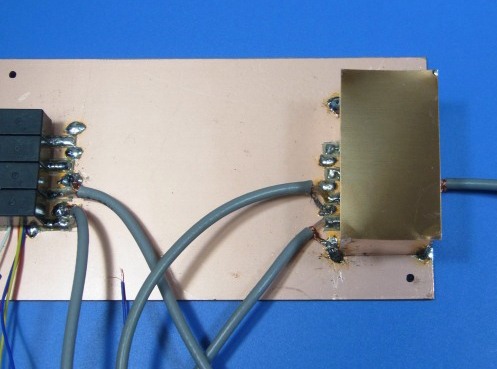

巐偮傫偽偄儕儗乕偵傛傞愗傝懼偊夞楬偺幨恀

傗偵偑庢偭偰側偄偺偱墭偄偱偡偑偁傑傝撍偭崬傑側偄偱偔偩偝偄丅

柍悈傾儖僐乕儖偱庢傟偽偒傟偄偵側傝傑偡乮徫乯

巐偮傫偽偄儕儗乕夞楬傪寉偔僔乕儖僪偟偨恾

丂偝偰丄捛壛偱偡偑丄忋恾偼丄屻偵側偭偰峫偊傞偲丄柍梡側偙偲偩偲擣幆偟偨偺偱偡偑丄摉弶偼嬄岦偗幚憰曽幃偺応崌丄攝慄挿偑挿偄偺偱丄姳徛傪庴偗傗偡偄偺偐偲巚偄丄僔乕儖僪偟偰傒偨恾偱偡丅彮偟偼傾僀僜儗乕僔儑儞偵塭嬁偡傞偐偲峫偊偰丄僒僋偭偲嶌偭偰傒傑偟偨丅

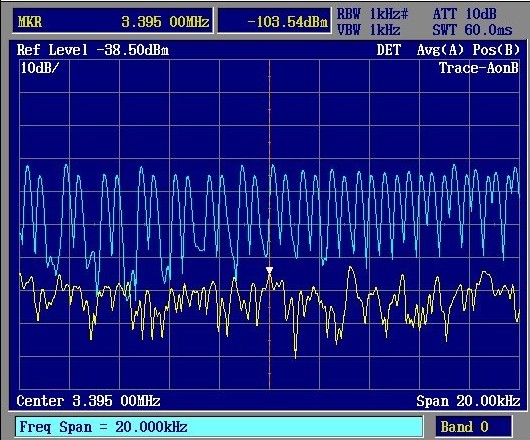

嬄岦偗儕儗乕偵傛傞愗傝懼偊夞楬偲摨僔乕儖僪偟偨夞楬偺傾僀僜儗乕僔儑儞

丂傑偢偼嬄岦偗曽幃偲偦偺僔乕儖僪偟偨夞楬偺斾妑偱偡丅丄偙傫側娙扨側愗傝懼偊夞楬偺傾僀僜儗乕僔儑儞摿惈偱偡丅俆侽俵俫倸偱-38倓俛嬤曈偱偡偹丅偙傫側夞楬偱傕俫俥偱偼係侽倓俛傕庢傟偰偄傞偺偱偡偐傜丄傑偀丄廃

攇悢傪偆傑偔慖傋偽巊偊傞俽倂偩偲偄偆偙偲偑偱偒傞偱偟傚偆丅俽侾侾偲偐倅倝値偲偐偼偙偺偁偲峫偊偰偄偔偙偲偵偟傑偡丅傫偱丄偙偺儕儗乕孮偵僔乕儖僪

傪巤偟偰傒傑偟偨丅偙傟偼丄庡偵丄俽倂夞楬偑丄奜晹偐傜姳徛傪庴偗側偄偐丄傑偨丄偙偙偐傜晄梫攇傪敪幩偟側偄偐偲偄偆娤揰偱廳梫偲巚偄丄傾僀僜儗乕僔儑儞偵偼偁傑傝塭嬁偑側偄偐側丠偲巚偭偰偄傑偟偨偑丄偦偺偲偍傝丄偪傚偭偲偼夵慞偟傑偡偑丄慡堟偱0.3乣0.4倓俛傎偳夵慞偡傞偵偲偳傑傝傑偟偨丅忋恾偼丄幚偼僔乕儖僪桳傝柍偟偺摿惈偺擇杮傪昞帵偟偰偄傑偡偑丄廳側偭偰偟傑偭偰偄偰嵎偼杦偳偁傝傑偣傫丅

嬄岦偗儕儗乕偵傛傞愗傝懼偊夞楬偲摨巐偮傫偽偄儕儗乕偵傛傞愗傝懼偊夞楬偺傾僀僜儗乕僔儑儞

丂摨偠傛偆偵丄儕儗乕幚憰偱抂巕柺忋岦偒乮嬄岦偗乯偲壓岦偒乮巐偮傫偽偄乯偺嵎傪尒偰傒傑偟偨丅傃偭偔傝偡傞偙偲偵丄偙傟傕丄杦偳摨偠側偺偱偡丅杦偳廳側偭偰偟傑偭偰偄傑偡丅侽丏悢倓俛

偼偁傞偺偱偡偑丄帠幚忋嵎偼柍偄偲峫偊偰偄偄偱偟傚偆丅偲偄偆偙偲偼丄嶌傝傗偡偄曽傪慖傋偽偄偄傢偗偱丄崱傑偱偼丄抂巕柺忋岦偒偱嶌偭偰偒傑偟偨偑丄壓岦

偒偺傎偆偑丄婎斅僇僢僥傿儞僌偺庤娫偼偁傝傑偡偑丄攝慄偑彮側偄偺偱丄惢嶌帪娫偼偐偐傜側偄傛偆側婥偑偟偰偄傑偡丅

儕儗乕偺傾僀僜儗乕僔儑儞偲慡懱夞楬偺儕乕僋偺娭學

丂幚偼傾僀僜儗乕僔儑儞偭偰偳偺傛偆偵俛俹俥偵棙偄偰偔傞偺偐丄敊慠偲偟偐峫偊偰偄側偐偭偨偺偱偡偑丄忋偺恾偺傛偆偵場悢暘夝偟偰傒傑偟偨丅偁傞俛俹俥偺懷

堟奜尭悇検偑儕儗乕偺傾僀僜儗乕僔儑儞偺楎壔偵傛偭偰偳偺掱搙塭嬁傪庴偗傞偐傪帵偟偰偄傑偡丅椺偊偽丄俥亖侾俇俵俫倸偺俛俹俥乮俈俵俫倸梡乯偱 廃攇悢偑俥倣偺偲偒偺尭悐検偼丄棁偺俛俹俥偺偲偒偵斾傋偰偳偺偔傜偄楎壔偡傞偱偟傚偆偐丠偙傟傪幚嵺偵寁嶼偡傞偲

俛俹俥乮俁丏俆俵俫倸梡乯丂丂偺俥倣偺尭悐検偼俙俿俿乮仐俥倣乯丄俽倂偺傾僀僜儗乕僔儑儞偼俬俽俷乮仐俥倣乯*俀

俛俹俥乮俆侽俵俫倸梡乯丂丂丂偺俥倣偺尭悐検偼俙俿俿乮21乯丄俽倂偺傾僀僜儗乕僔儑儞偼俬俽俷乮仐俥倣乯*俀

俿俫俼俷倀俧俫丂丂丂丂丂丂丂偺仐俥倣偺尭悐検偼侽倓俛丄丂俽倂偺傾僀僜儗乕僔儑儞偼俬俽俷乮仐俥倣乯*俀

丂丂仐俥倣偲偼乽廃攇悢俥倣偵偍偄偰乿偲偟傑偡丅

丂偺崌寁偺楻塳検偵側傝傑偡丅堦斣尩偟偄偺偼丄摉奩廃攇悢偱尭悐偺柍偄俿俫俼俷倀俧俫宯偱丄俬俽俷乮仐俥倣乯偺俀攞偺楻塳検乮倓俛乯偑怣崋偵壛嶼偝傟

偰楎壔偡傞偙偲偵側傝傑偡丅偦傟偱傕丄椺偊偽俥倣偑侾侽侽俵俫倸偺偲偒偼尭悇検偼亅俁俀倓俛偁傝傑偡偺偱亅俇係倓俛掱搙偺楻塳検乮僼儘傾乯偑壛嶼偝傟傟傞偙偲偵側傝傑偡丅懠偺俛俹俥宯偐傜偺楻塳検偼偦偺僼傿儖僞偺摉奩廃攇悢偺尭悐偑壛傢傞乮僨僔儀儖壛嶼乯偺偱丄儕儗乕偺傾僀僜儗乕僔儑

儞宱桼偱楻塳偟偰偔傞惉暘偼柍帇偟偰偄偄偼偢偱偡丅

丂偲偄偆偙偲偱丄傑偀丄俿俫俼俷倀俧俫宯偑側偄応崌偼丄偙偺傛偆偵楻塳偵娭偟偰儕儗乕偺傾僀僜儗乕僔儑儞偼偁傑傝婥偵偟側偄偱偄偄偺偱偼側偄偱偟傚 偆偐丠偲偄偆偙偲偑尒偊偰偒傑偡丅師偵偙傟傪幚徹偡傞偨傔偵丄埲壓偵丄棁偺俛俹俥偲偦傟傪愗傝懼偊夞楬傪宱桼偟偨応崌偺摿惈偺曄壔傪尒偰尒傑偟傚偆丅

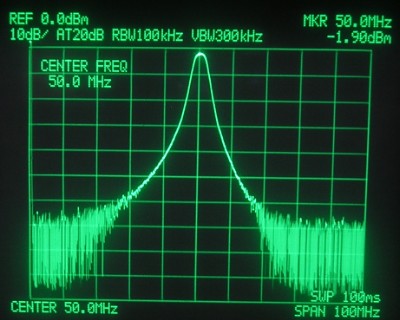

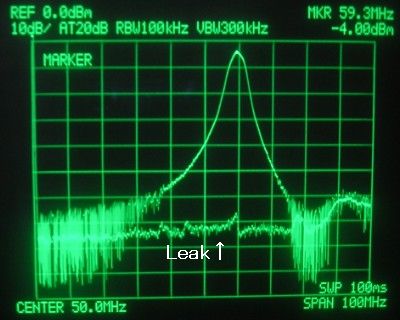

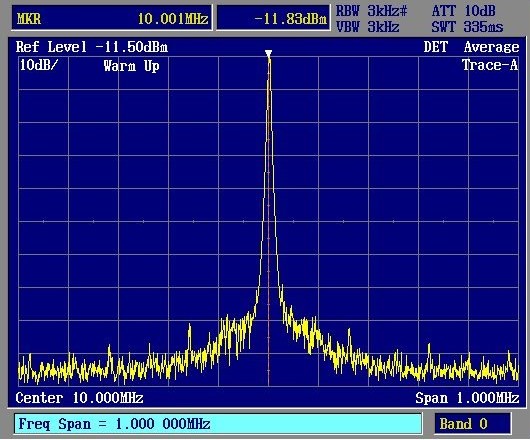

俛俹俥扨懱偺摿惈

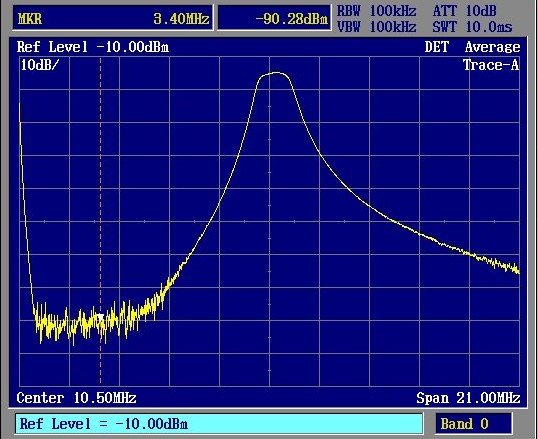

丂忋恾偼棁偺俛俹俥偱拞怱廃攇悢偼俆侽俵俫倸乮俆俋俵俫倸偺偮傕傝偑丄嵟弶偼俆侽俵俫倸偵僠儏乕儞偟偰偟傑偭偨乮徫乯乯偺応崌偺俿俧/僗儁傾僫捈寢偺応崌偺條巕偱偡丅

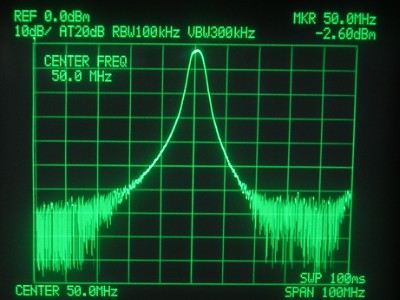

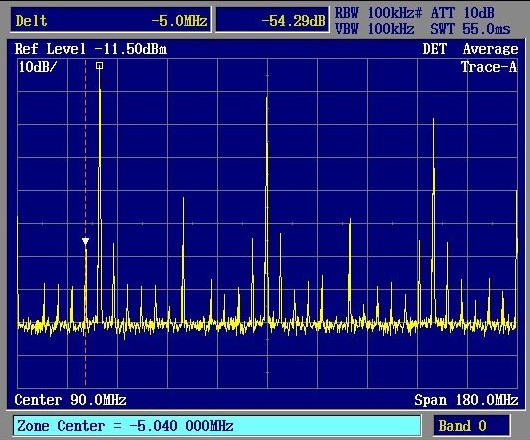

俛俹俥傪愗傝懼偊夞楬偵憓擖偟偨応崌偺摿惈

偙傟偼丄偦偺俛俹俥傪愗傝懼偊夞楬偵幚憰偟丄俆侽俵俫倸埲奜偺俛俹俥偼幚憰偟側偄応崌偱偡丅愭偵彂偄偨偲偍傝丄侾侽侽俵俫倸偁偨傝偵儕乕僋偲巚傢傟傞惙傝忋偑傝偑弌偰偒傑偡丅

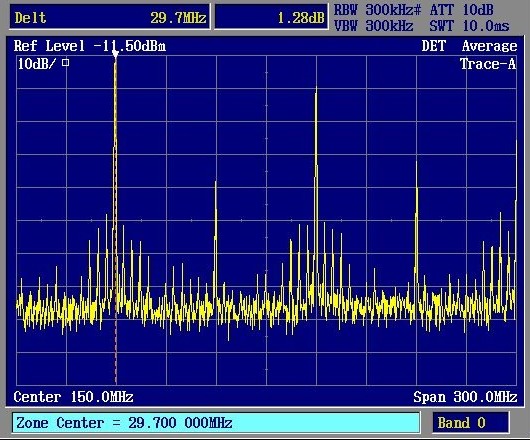

奜晅偗偺俴倧們倎倢梡俛俹俥夞楬偺條巕

丂偲偄偆偙偲偱丄慡懱傪僔乕儖僪働乕僗偵幚憰偟偰傒傑偟偨丅奺僶儞僪俢倂俵偝傫俁楢僼傿儖僞偲侾係/俀侾俵俫倸梡偵娭偟偰偼俿俫俼俷倀俧俫偵側偭偰偄傑偡丅傕偪傠傫丄俿倃帪傕俿俫俼俷倀俧俫偵側傞傛偆偵儘僕僢僋傪慻傫偱偁傝傑偡丅

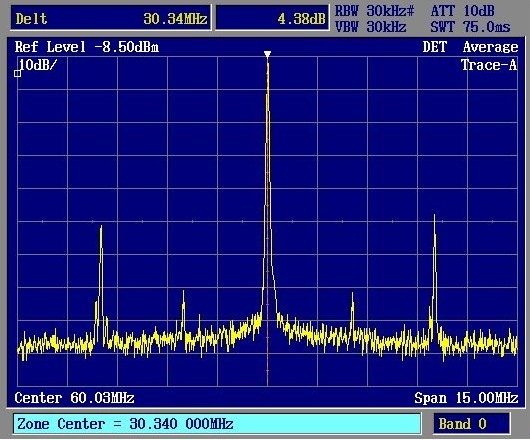

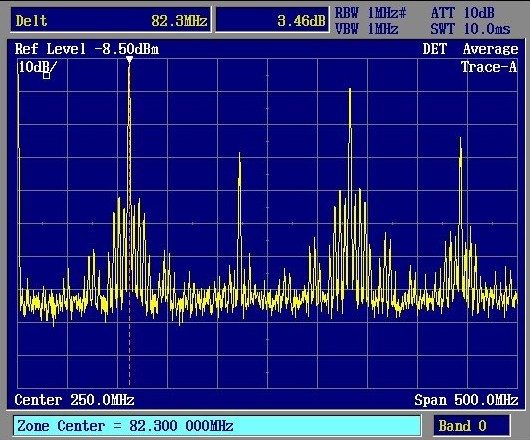

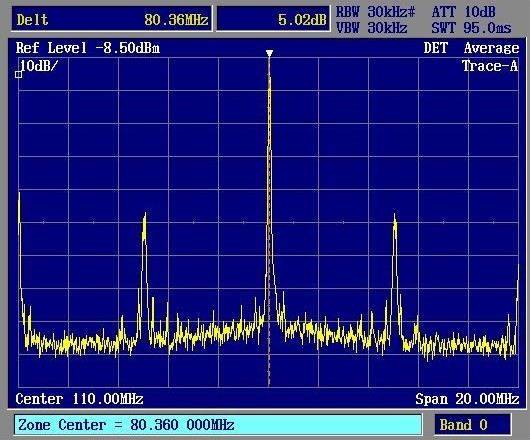

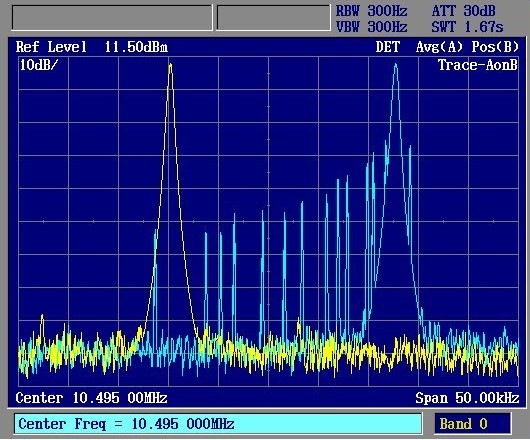

奜晅偗俛俹俥乮俆侽俵俫倸梡乯偺憤崌摿惈偲巆棷儕乕僋

丂偙偺忬懺偱擖弌椡傪俿俧/僗儁傾僫偱應偭偰傒傑偡丅忋恾偼俆侽俵俫倸梡乮俴倧們倎倢偼俆俋俵俫倸乯偱偡偑丄傑偢丄僶儞僪傪慖偽側偄応崌偺儕乕僋傪尒傞偲忋恾偺俴倕倎倠偲偄偆慄偵尒偊傞傛偆偵丄俉侽俵俫倸傑偱偼俈侽倓俛傎偳偺傾僀僜儗乕僔儑儞傪妋曐偟偰偄傑偡偑丄俋侽俵俫倸偵側傞偲亅俇侽倓俛偔傜偄偵楎壔偟偰傑偄傑偟偨丅傑偀丄偙偺儗儀儖偺儕乕僋偼妎屽偟側偄偲偄偗側偄偺偐傕偟傟傑偣傫丅

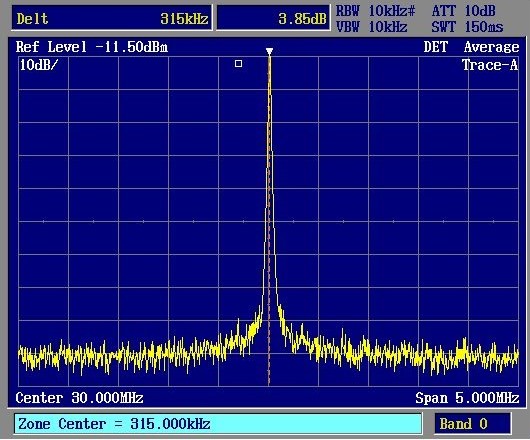

奜晅偗俛俹俥乮俁丏俆俵俫倸梡乯偺憤崌摿惈偲巆棷儕乕僋

丂摨偠傛偆偵丄俁丏俆俵俫倸乮俴倧們倎倢偼侾俀丏俆俵俫倸乯偺條巕傪帵偟傑偡丅儕乕僋偵娭偟偰偼丄俆侽俵俫倸梡偲摨偠摿惈偵側傝傑偡丅偙傟偱丄儕儗乕偺傾僀僜儗乕僔儑儞偲丄愗傝懼偊夞楬偺儕乕僋偺娭學偑側傫偲側偔暘偐偭偨傛偆側婥偑偟傑偡丅

丂崱夞偺専摙偼懠垽傕柍偄偙偲傪挿乆偲彂偒側偖偭偰偟傑偄傑偟偨丅堦尒偮傑傜側偄嶌嬈偱傕丄尨揰偵曉偭偰専摙偟偰傒傞偲堄奜側敪尒傕偁傝傑偡偹丅偙偺傛偆偵丄壗帠傕慜岦偒偵庢傝慻傫偩傎偆偑摼傜傟傞傕偺偼戝偒偔側傞側偀丒丒丒偲偄偆寢榑偵偟偰偍偒傑偟傚偆偐丅

丂壗儠寧傕俿俼倃俁侽俆偺摨偠僱僞偲偄偆偺傕朞偒偰偒偨偺偱丄婑傝摴傪堦偮丒丒丒丒丒丅愄偵巇擖傟偰偄偨僨僶僀僗偺榖偱偡丅

丂俽倝俆俈侽偲偄偆僠僢僾偑晹昳敔偵柊偭偰偄傑偟偨丅偙傟偼丄幚偼悢擭慜偵俥俹俧俙傪偄偠傝巒傔偨偙傠偵丄側傫偱傕旕忢偵purity偺崅偄僋儘僢僋惗惉偑偱偒傞僨僶僀僗偲偟偰丄僟僀儗僋僩僒儞僾儕儞僌偺僨傿僕僞儖俼倃傪嶌偭偰偄偨奅孏偱偼丄挻桳柤偩偭偨傛偆偱偡丅巹傕嫽枴傪帩偭偰丄俀侽侽俋擭崰偩偲巚偄傑偡偑丄俁屄偱侾枩墌嬤偔偟傑偟偨偑丄僨僕僉乕偐傜峸擖偟偰偁傝傑偟偨丅

丂偦偺屻丄俥俹俧俙楳傝偑搤柊偵擖偭偰偟傑偭偨偨傔偵丄杦偳偆偭偪傖偭偰偍偄偨偺偱偡偑丄幚偼丄偙偙偱丄偙偺俽倝俆俈侽傪楳傠偆偐偲峫偊偨嵀愓偑偁傝傑偡丅偟偐偟側偑傜丄摉帪偼備偭偔傝偲偄偠傞梋桾偑側偔偰丄乽帪娫偑偁傞偲偒偵抲偒姺偊傟偽偄偄傗乿偲丄俙俹俛亅俁偺奼挘婍偺儘乕僇儖偵偼丄側傫偲僋儕僗僞儖僋儘僢僋儌僕儏乕儖偺掽攞側傫偰偄偆栰斬側峳嬈傪嵦梡偟偰偄偨偺偱偡丅

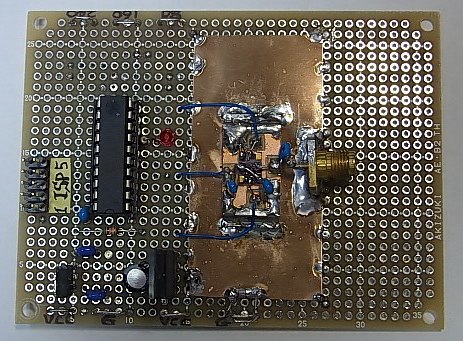

俽倝俆俈侽奜娤

丂俽倝俆俈侽偺拞恎偵娭偟偰偼丄惓捈丄崱偱傕嬃扱偟偰偄傑偡丅俆俧俫倸懷偺俢C俷傪撪憼偺倃俷偵僨傿僕僞儖俹俴俴傪妡偗偨偲尵偭偰偟傑偊偽偦傟傑偱偱偡偑丄偙傫側彫偝側僠僢僾偵偙傟傜傪堦妵偟偰搵嵹偟偰偁傞偺偼丄傑偭偙偲偡偛偄巇妡偗偩偲扙朮偱偡丅傑偀丄杮婰帠偼俽倝俆俈侽偺徧巀婰帠偠傖側偄偺偱丄偦偺曈偱愗傝忋偘偰丄傑偢偼偙偄偮傪巊偭偰傒傞偙偲偵偟傑偡丅

丂偝偰丄寽埬偺俿俼倃俁侽俆偺奜夞傝惢嶌傕戝媗傔傪寎偊偰偍傝丄愭偑尒偊偨偺偱丄偙偺梀傃偵庢傝妡偐傞傢偗偱偡偑丄俽倝俆俈侽偼丄俙俹俛亅俁偺儘乕僇儖俷俽俠偲偟偰偼丄偙傟埲忋偺僨僶僀僗偼柍偄偲偄偆戙暔偩偲堦帪偼巚偭偰偄傑偟偨乮杮摉偼俽倝俆俈侾偺曽偑摨婜宯傪嶌傞偵偼岲搒崌偱偡偑乯丅側偺偱丄傑偢偼丄儘乕僇儖偲偟偰偺峔惉傪峫偊偰傒傑偡丅

丂幚偺偲偙傠丄偙偙偱偼丄儘乕僇儖偵僋儘僢僋儌僕儏乕儖傪掽攞偟偰偄傞偺偱丄儘乕僇儖偲偟偰偺梋寁側僗僾儕傾僗乮俉侽俵俫倸偺惍悢攞乯偑梷埑偱偒偰偄傑偣傫偑丄崱夞偼丄昁梫側俉侽丄侾俇侽丄俀係侽俵俫倸傪捈愙敪怳偱偒傞偺偱丄偦偺揰偼偐側傝偺夵慞偑尒崬傔傞偲巚偭偰偄傑偟偨丅

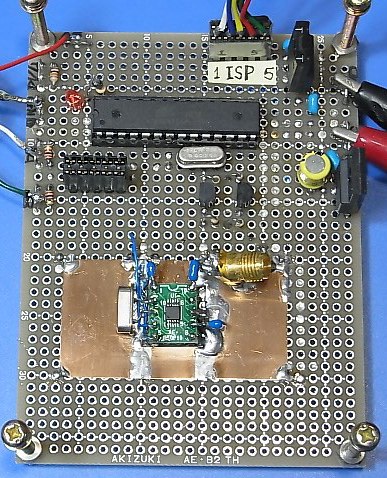

Si570幚憰恾

嵍偵AVR丂塃偺摵斅拞墰偵Si570

丂丂

夞楬恾

丂偲偄偆偙偲偱丄偄偒側傝夞楬恾偲奜娤偵峴偒傑偡丅僐儞僩儘乕儔偼侾侽侽墌俙倁俼偺俙倲倝値倷俀俁侾俁偱丄偙傟偵丄俁價僢僩偺僶儞僪慖戰擖椡傪帩偨偣偰丄偦傟偵墳偠偰敪怳廃攇悢傪曄偊傞偩偗偺扨弮側峔惉偱偡丅側偺偱丄俙倁俼偺億乕僩傕嬻偒嬻偒偱偡丅傑偢偼丄俽倝俆俈侽偺摦偐偟曽偺婎杮傪墴偝偊傑偟傚偆偲偄偆偙偲偱丅俙倁俼偼俁丏俁倁偱摦嶌偝偣偰丄俽倝俆俈侽傊偺俬俀俠僀儞僞乕僼僃乕僗乮俆倁佁俁倁乯傪徣偄偰偟傑偭偰捈愙愙懕偟偰偄傑偡丅偙偺傛偆偵丄俙倁俼偵崅懍摦嶌偑梫傜側偄偺偱丄俽倝俆俈侽偲摨偠摦嶌揹埑偵偡傞偙偲偱僀儞僞乕僼僃乕僗偺娙堈壔偑弌棃傑偡丅

丂奜娤傕帄偭偰僔儞僾儖偱摿昅偡傋偒偲偙傠偼桳傝傑偣傫丅嫮偄偰偁偘傞側傜丄惂屼俙倁俼偲俽倝俆俈侽偺傾乕僗宯摑傪堦揰偱愙懕偟偨偺偲丄俽俬俆俈侽偺愙懕偝傟傞傾乕僗偺柺愊傪妋曐偟丄傑偨丄偁偪偙偪偺倂俤俛偵尒傜傟傞傛偆偵俽倝俆俈侽偼傂偭偔傝曉偟偰幚憰偟偨偙偲偔傜偄偱偟傚偆偐丠僲僀僘崿擖傪旔偗傞偨傔偵揹尮儗僊儏儗乕僞偼俽倝俆俈侽偲俙倁俼偱暿宯摑偲偟傑偟偨丅

丂偝偰丄摦嶌偵堏傝傑偡偑丄偙偄偮偼丄偗偭偙偆柺搢側廃攇悢愝掕偑昁梫偵側偭偰偒傑偡丅俢俢俽偺傛偆偵丄廃攇悢惂屼偼俽倝倖倲倧倳倲暥堦峴偱憲傝弌偣偽丄乽堦挌忋偑傝乿偲偄偆傢偗偵偼偄偒傑偣傫丅偍傑偗偵丄廃攇悢曄壔斖埻偑戝偒偄帪偼丄搒搙俢俼俷傪僼儕乕僘偝偣偰愝掕忦審曄峏傪偟側偔偰偼側傝傑偣傫丅偦偺偁偨傝偼丄儅僯儏傾儖偲偙偺婰帠傪嶲徠偡傞偲戝懱偺偲偙傠偼夝傝傑偡丅乮偟偐偟丄側傫偱偙傫側偵柺搢側偺偐偺棟桼偼儚僇儕儅僙儞丗徫乯丂偙傟傪傕偲偵丄娙扨偵乽摦偐偟曽乿傪壓婰偵彂偄偰偍偒傑偡丅傕偭偲傕丄愭偺俫俹偺婰弎傪巒傔丄偁偪偙偪偵愭椺偑偁傞偺偱丄偦偪傜傪嶲峫偵偝傟偨傎偆偑丄幚嵺偵偼栶偵偨偮偲巚偄傑偡丅巹傕丄俢C俷僼儕乕僘偲怴俥愝掕偺偔偩傝偼偙偪傜傪嶲峫偵偝偣偰偄偨偩偒傑偟偨丅

亙亙亙廃攇悢愝掕摦嶌亜亜亜

I2cad傪仌HAA偵愝掕丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂乮I2c傪Slave偵丄傾僪儗僗傪仌H55偲偡傞乯

I2們reg偑侾俁俈偱I2cdata傪仌H10偵愝掕丂丂丂丂丂乮僼儕乕僘乯

I2creg偑俈乣侾俀偱廃攇悢僨乕僞彂偒崬傒

I2們reg偑侾俁俈偱I2cdata傪仌H00偵愝掕丂丂丂丂丂乮僼儕乕僘夝彍乯

I2們reg偑侾俁俆偱I2cdata傪仌H40偵愝掕丂丂丂丂丂乮怴廃攇悢傾僋僥傿僽乯丂丂丂丂

丂埲忋丄I2C娭學偺僐儞僼傿僌儗乕僔儑儞丄僺儞愝掕偼彍偔

丂偱寁嶼偝傟偨廃攇悢傪彂偒崬傓偙偲偑偱偒傑偡丅

丂偝偰丄扨堦偺寛傑偭偨廃攇悢偺愝掕側傜偽丄柺搢側儗僕僗僞愝掕傪悢夞峴偊偽偱偒傞偺偱丄戝偟偨偙偲偼柍偄偺偱偡偑丄偙傟傪儘乕僞儕乕僄儞僐乕僟乕摍偱楢懕壜曄偵偡傞偵偼丄彮乆柺搢偱偡丅側偺偱丄偙偺専摙偼丄婎杮揑側俽倝俆俈侽偺幚尡偑廔傢偭偨屻偵幚巤偟偨偄偲巚偄傑偡丅

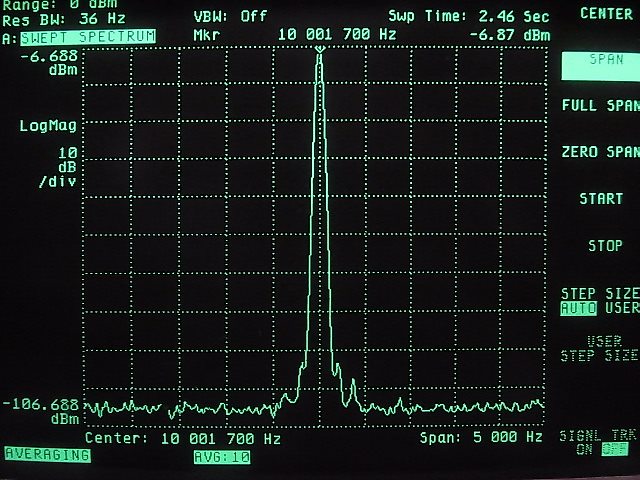

丂埲壓偵奺廃攇悢偵偍偗傞僗儁僋僩儔儉傪帵偟傑偡丅

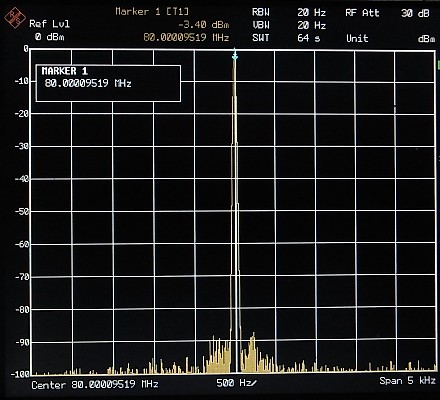

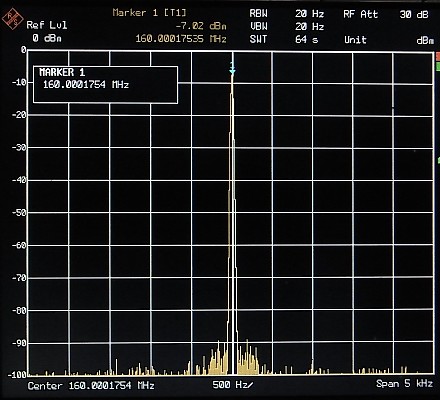

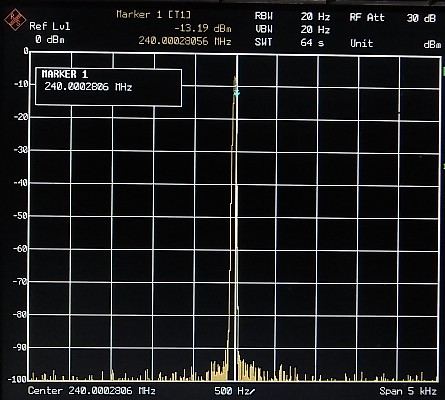

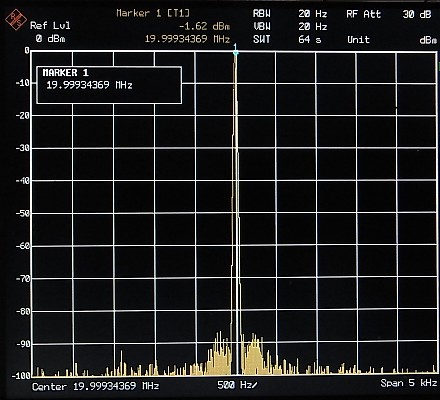

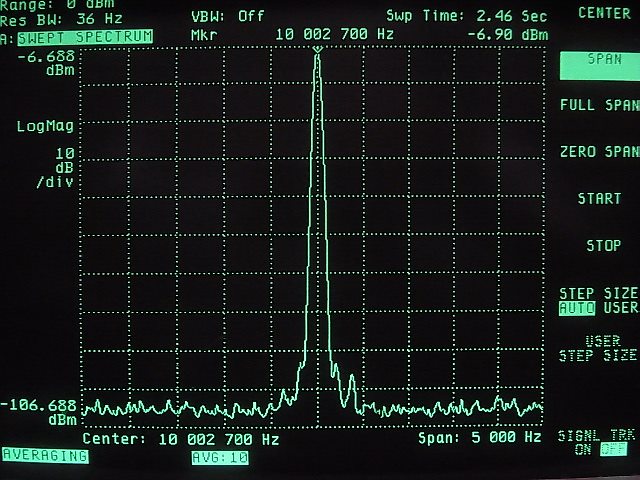

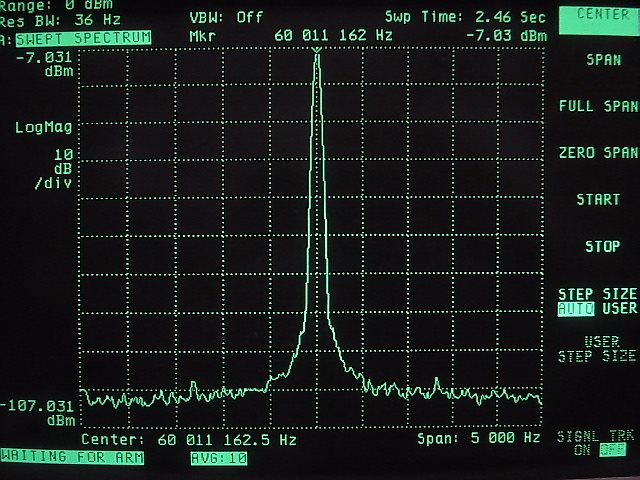

俉侽MH倸偺敪怳僗儁僋僩儔儉

SPAN:5kHz 丂RBW:20H倸

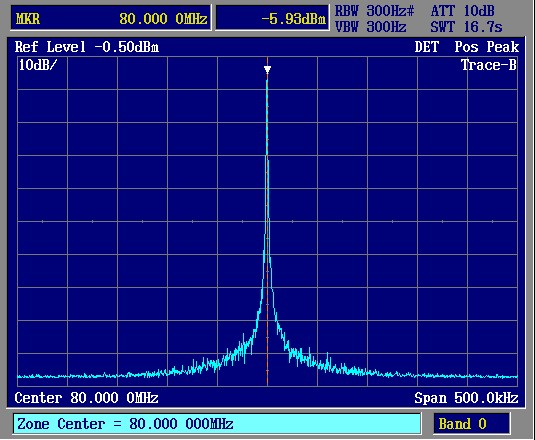

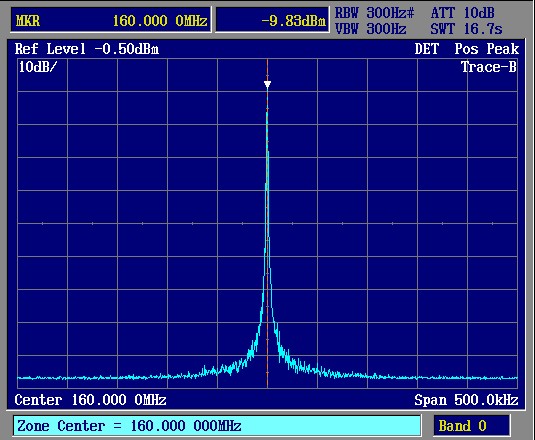

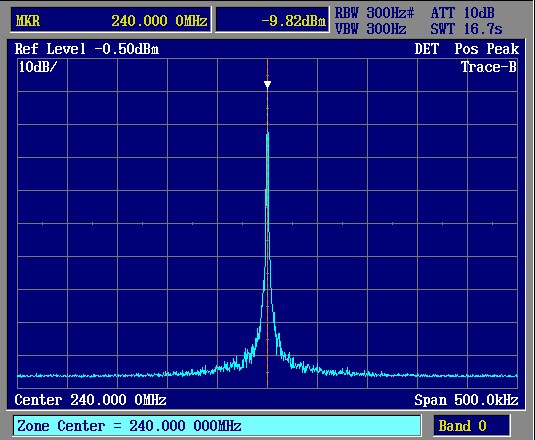

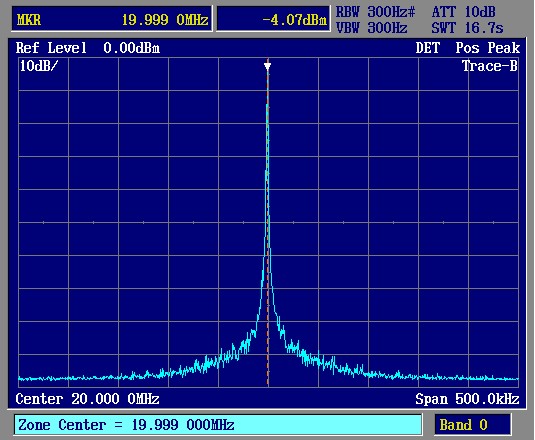

俉侽MH倸偺敪怳僗儁僋僩儔儉

SPAN:500倠Hz 丂RBW:300H倸

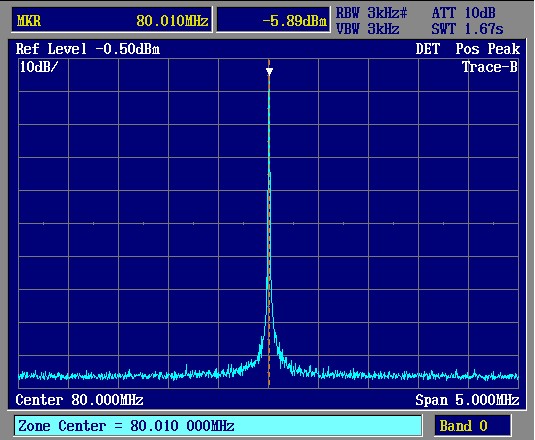

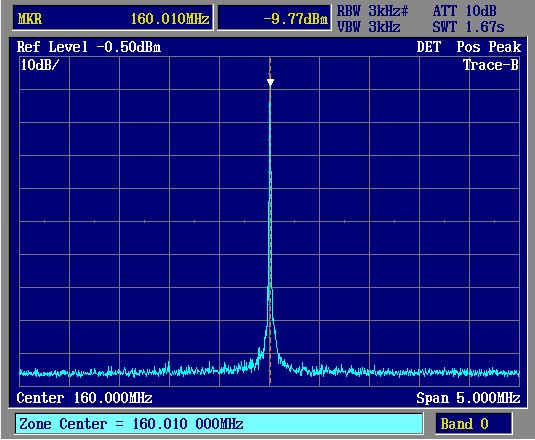

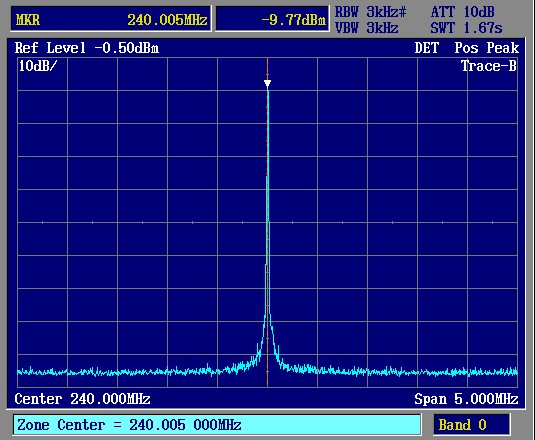

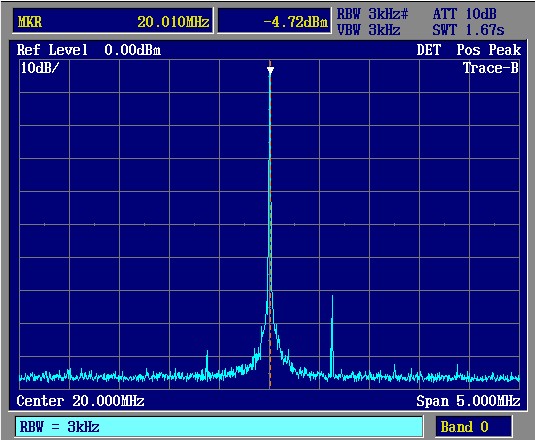

俉侽MH倸偺敪怳僗儁僋僩儔儉

SPAN:5MHz 丂RBW:3倠H倸

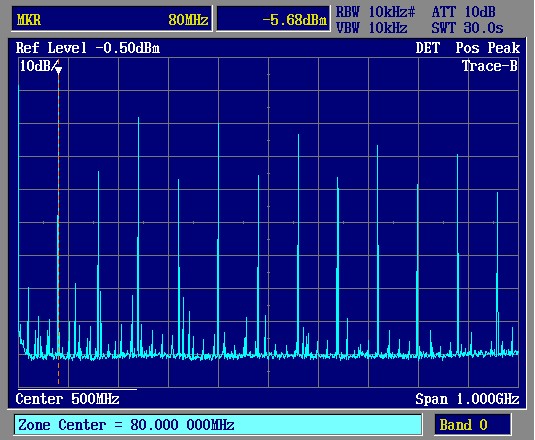

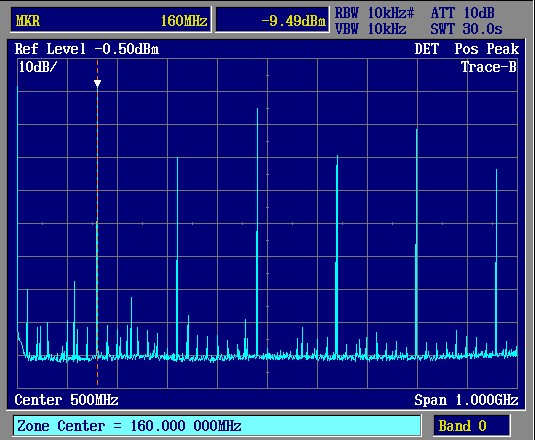

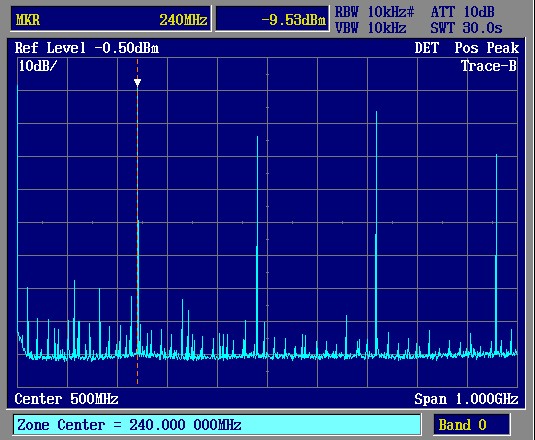

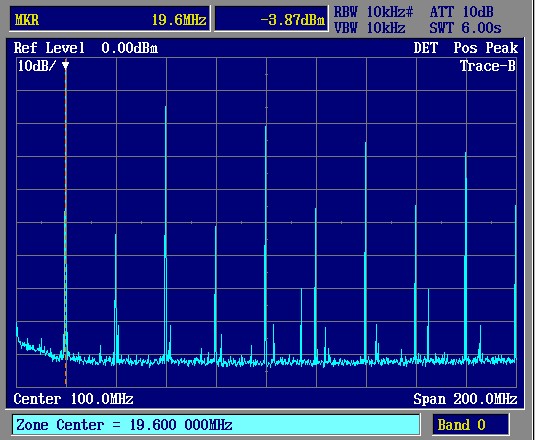

俉侽MH倸偺敪怳僗儁僋僩儔儉

SPAN:侾GHz 丂RBW:10倠H倸

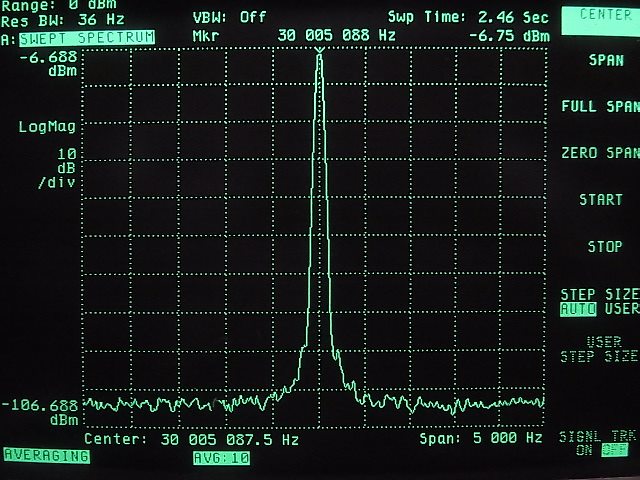

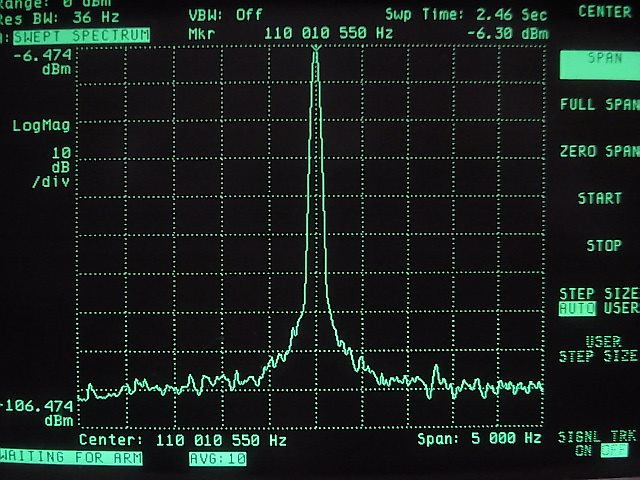

侾俇侽MH倸偺敪怳僗儁僋僩儔儉

SPAN:5kHz 丂RBW:20H倸

侾俇侽MH倸偺敪怳僗儁僋僩儔儉

SPAN:500kHz 丂RBW:300H倸

侾俇侽MH倸偺敪怳僗儁僋僩儔儉

SPAN:5MHz 丂RBW:3倠H倸

侾俇侽MH倸偺敪怳僗儁僋僩儔儉

SPAN:侾GHz 丂RBW:10倠H倸

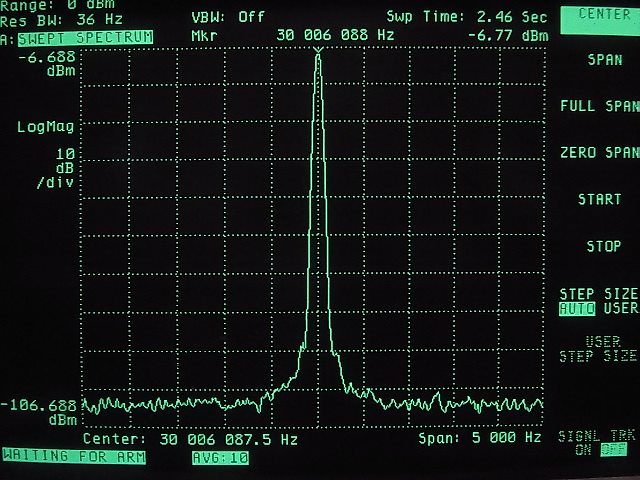

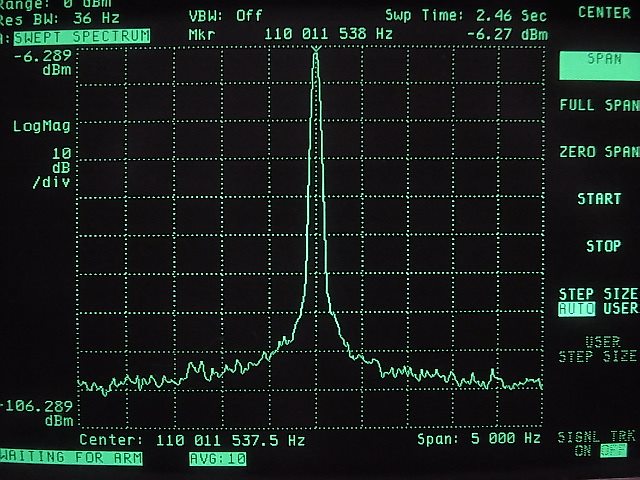

俀係侽MH倸偺敪怳僗儁僋僩儔儉

SPAN:5kHz 丂RBW:20H倸

俀係侽MH倸偺敪怳僗儁僋僩儔儉

SPAN:500kHz 丂RBW:300H倸

俀係侽MH倸偺敪怳僗儁僋僩儔儉

SPAN:5MHz 丂RBW:3倠H倸

俀係侽MH倸偺敪怳僗儁僋僩儔儉

SPAN:5MHz 丂RBW:3倠H倸

丂偙傟傪傒傞偲丄傑偢丄戞堦偵堷偭偐偐傞偺偑丄峀懷堟偵偍偗傞僗僾儕傾僗偺懚嵼偱偡丅亄亅俆俵俫倸偔傜偄偺廃攇悢暆偵偍偄偰偼尠挊側僗僾儕傾僗偑尒摉偨傜偢丄偦偺偙偲偼乽俽倝俆俈侽偼嬤朤僗僾儕傾僗偑彮側偄両乿偲偁偪偙偪偱尵傢傟偰偄傞捠傝偺傛偆偱偡丅偨偩丄偙偺恾偵尒傜傟傞傛偆偵丄峀懷堟偵栚傪傗傞偲丄昁偢偟傕俢俢俽偵妑傋偰傾僪僶儞僥乕僕偑偁傞偺偐偳偆偐丄椙偔傢偐傜側偔側偭偰偒傑偡丅嵟弶偼丄杮摉偵俽倝俆俈侽偺惗惉偡傞僗僾儕傾僗偐丠偲媈栤傪帩偭偰丄惂屼俠俹倀偱偁傞俙倲倝倣倷俀俁侾俁偺摦嶌傪巭傔偨傝丄嫇嬪偺壥偰偵偼丄惂屼俠俹倀夞傑傢傝偺揹尮傪棊偟偨傝偟偰傒傑偟偨偑丄偙偺條巕偼曄壔偁傝傑偣傫偱偟偨丅栟傕丄俽倝俆俈侽偺撪晹峔惉偑僨傿僕僞儖俹俴俴側偺偱丄偙偺傛偆側僗僾儕傾僗偑敪惗偡傞壜擻惈偼廫擇暘偵偁傝傑偡偑丅

丂堦曽丄嬤朤偺僗僾儕傾僗偼岼娫尵傢傟偰偄傞偲偍傝丄偐側傝偒傟偄側傕偺偱偡偹丅偙傟偼俢俢俽偵懳偟偰柧傜偐側傾僪僶儞僥乕僕偑偁傝傑偡丅傑偨丄俽倝俆俈侽偺僗僾儕傾僗偼丄惗惉僉儍儕傾偐傜悢俵俫倸棧傟偰偄傞傛偆側偺偱丄俴俠僼傿儖僞偱傕梕堈偵梷埑偱偒偦偆側偺偼丄桳堊側埨怱嵽椏偱偡丅

丂偙偲偺彉偱偵丄俽倝俆俈侽傪俫俥懷偱巊偆応崌偺嶲峫偲偟偰丄惗惉廃攇悢偑俀侽俵俫倸偵偍偗傞僗儁僋僩儔儉偺條巕傪尒偰傒傑偡丅

俀侽MH倸偺敪怳僗儁僋僩儔儉

SPAN:5kHz 丂RBW:20H倸

俀侽MH倸偺敪怳僗儁僋僩儔儉

SPAN:500kHz 丂RBW:300H倸

俀侽MH倸偺敪怳僗儁僋僩儔儉

SPAN:5MHz 丂RBW:3倠H倸

俀侽MH倸偺敪怳僗儁僋僩儔儉

SPAN:200MHz 丂RBW:10倠H倸

丂廃攇悢偑掅偔側傞偲丄僗僾儕傾僗偼寖尭偟偰丄峀懷堟偱傕偐側傝偒傟偄偵側傝傑偡丅偨偩丄僨傿僕僞儖俹俴俴側偺偱丄僗僾儕傾僗僼儕乕乮偙偙偱偼崅挷攇偼彍偔偲偟傑偡乯偲偄偆傢偗偵偼偄偐偢丄梊婜偣偸廃攇悢偵敪惗偡傞偙偲傕偁傞偺偱丄偙傟偵偼拲堄偑昁梫偱偡丅偨偩丄廃攇悢丄儗儀儖揑偵偼俴俠偺俛俹俥偱梷埑偑壜擻側儗儀儖偱偁傞偙偲偼妋擣偟傑偟偨丅

丂偝偰丄偙偺傛偆偵僗僾儕傾僗偵娭偟偰偼丄偍偍傛偦偺抦尒偑摼傜傟偨偺偱偡偑丄偙偺愇傪巊偆偵偁偨傝丄彮乆寽擮偑偁傝傑偡丅偲偄偆偺偼丄偙偺愇偺婎弨敪怣尮偺廃攇悢妋搙偑斾妑揑娚偄偺偱偡丅婎弨敪怣尮偺倃俷偼侾侾係丏俀俉俆俵俫倸傪敪怳偡傞偙偲偵側偭偰偄傑偡偑丄婯奿昞傪尒傞偲偙偺妋搙偼丄側傫偲亄/亅俀侽侽侽倫倫倣偲側偭偰偄傑偡乮婯奿昞偵偼嬌傔偰枾傗偐偵丄偐偮丄偟傟偭偲彂偄偰偁傞丗徫乯丅梫偡傞偵侽丏俀亾偺廃攇悢岆嵎傪帩偪傑偡傛偲偄偆偙偲偱偡丅偙傟偼丄俽倝俆俈侽偑俹俴俴峔惉側偺偱丄僟僀儗僋僩偵惗惉廃攇悢偺曃嵎偵側傝傑偡丅椺偊偽侾侽侽俵俫倸偺敪怳偱偼嵟戝偱亄/亅俀侽侽倠俫倸偺曃嵎偑偁傞傛偲尵偭偰偄傑偡丅偙傟偭偰丄偐側傝戝偒側曃嵎偱偡傛偹丅

丂壏搙偵傛傞曄摦偼巹偺僌儗乕僪偱偼俀侽倫倫倣偱偡偐傜丄摨偠偔侾侽侽俵俫倸偱偼亄/亅俀倠俫倸偲側偭偰偄傑偡丅偙傟偼堦斒揑側倃俷偲偟偰偼嫋梕偝傟傞偱偟傚偆偑丄愭偵弎傋偨妋搙偼婎弨敪怣尮偦偺傕偺偺曃嵎偱偡偐傜丄梫偼悈徎敪怳巕偺惢憿曃嵎側偺偱偟傚偆丅偙傫側彫偝側僷僢働乕僕偵嶌傝偙傓偺偱巇曽偑側偄偺偐傕偟傟傑偣傫丅幚嵺丄巹偺俽倝俆俈侽傕侽丏侽俋亾偺曃嵎偑偁傝傑偟偨丅偙傟偱丄俀係侽俵俫倸傪惗惉偡傞偲丄恀抣偐傜俀侾俇倠俫倸傕偢傟偰偟傑偆偙偲偵側傝傑偡丅俽倝俆俈侽偺幚尡傪奐巒偟偨摉弶偼丄俀係侽俵俫倸偺敪怳偱側傫偱偙傫側偵偢傟傞偺偐銬偵棊偪側偔偰丄墲惗偟傑偟偨偑丄婯奿昞傪夵傔偰傒偰傒傞偲丄俥倶倲倎倢偺僘儗偱偁傞偙偲偑夝傝傑偟偨丅

丂偱偼偳偆偡傞偐偲偄偆偲丄傕偆丄偙傟偼幚應抣偐傜曗惓偡傞偟偐側偄偱偟傚偆丅儅僯儏傾儖偺廃攇悢惗惉幃傪尒傟偽丄

丂丂丂丂丂丂丂俥倧亖俥倶倲倎倢亊俼俥俼俤俻乛(俶侾亊俫俽丵俢俬倁)

丂偱偡偐傜丄俥倶倲倎倢偺偢傟偰偄傞暘偩偗丄俼俥俼俤俻傪偢傜偣偽偄偄傢偗偱丄娙扨偵寁嶼偼偱偒傑偡丅幚偼丄偙偺幚尡夞楬傕丄僗儁傾僫偺廃攇悢昞帵傪怣偠偰丄儔僼偵俽倝俆俈侽偺敪惗廃攇悢傪崌傢偣偙傫偱偄傑偡丅傕偲傕偲丄偙偺恊婡偺俙俹俛亅俁傕丄婎弨敪怳偼壏搙曗彏偝傟偰偄側偄丄側偍偐偮丄懡暘宱擭曄摦偺婯奿傕娚偄倃俷側偺偱丄偙偙偩偗栚偔偠傜偨偰偰廃攇悢傪捛偄崬傫偱傕丄偁傑傝堄枴偼柍偄偲峫偊偰偄傑偡丅俙俹俛亅俁俤倃俿俤俶俿俬俷俶偼丄嫹懷堟偵偍偗傞僉儍儕傾偺俠乛俶偲俀亅僩乕儞偵傛傞俬俵俢偑掕検揑偵尒傜傟傟偽廫暘偱丄尩奿側愨懳廃攇悢妋搙傪媮傔偰偄傞傢偗偱偼側偄偐傜偱偡乮晧偗惿偟傒偵暦偙偊傑偡偑丄偦傕偦傕丄嵟弶偐傜偦偆偄偆僐儞僙僾僩偱偡丗徫乯丅

丂偲丄偙偙傑偱丄俽倝俆俈侽傪楳偭偰傒偰丄乽偝偀丄俙俹俛亅俁俤倃俿俤俶俿俬俷俶偺儘乕僇儖岎姺偩偀両乿偲偄偆偙偲偵側傞偺偱偟傚偆偐丠丠丠丂乽丠乿傪嶰偮傕偮偗偨偺偼丄幚偼丄崱夞偺梡搑偵偼俽倝俆俈侽偼庒姳栤戣偑偁傝偦偆偩偲巚偭偨偐傜偱偡丅埲壓偵棟桼傪帵偟傑偡丅

丂偦傟偼丄堦偵傕擇偵傕丄俽倝俆俈侽偺峀懷堟僗僾儕傾僗偺摿惈偑廫暘偱偼側偄偐傜偱偡丅倃俷偺掽攞傪嵦梡偟偨崱偺儘乕僇儖偼丄俉侽俵俫倸偺惍悢攞偺僗僾儕傾僗偑偁傞偑丄偙傟偼丄僶儞僪僄僢僕側偺偱丄係侽俵俫倸懷堟偺俙俹俛亅俁偺應掕偵塭嬁傪梌偊傑偣傫丅偟偐偟側偑傜丄俽倝俆俈侽偺僗僾儕傾僗偼俀係侽俵俫倸敪怳偱丄俉侽俵俫倸偺傛偆側惉暘乮俙俹俛亅俁俤倃俿俤俶俿俬俷俶偺儘乕僇儖偵偁傞乯偼懚嵼偟側偄偑丄旝彫僗僾儕傾僗偑懡偔丄俙俹俛俁偺應掕偵塭嬁傪梌偊傞嫲傟偑嬌傔偰戝偒偄偐傜偱偡丅偙傟偱偼丄傢偞傢偞儘乕僇儖傪曄峏傪偡傞儊儕僢僩偑姶偠傜傟傑偣傫丅

丂偲偄偆偙偲偱丄幚尡傪偟偰偼尒傑偟偨偑丄傢偞傢偞姺憰偡傞儗儀儖偱偼側偄側偲偄偆姶怗偱偡丅栰斬側曽朄偱偁傞倃倲倎倢敪怳偺僋儘僢僋儌僕儏乕儖偺掽攞偺傎偆偑杮梡搑偵偼揔偟偰偄傞偲偄偆偙偲偱偡丅

丂偨偩崱夞偼丄儔僼偵偄偠偭偰偺姶憐側偺偱丄幚憰朄傗壗偐岺晇偱僗僾儕傾僗傪尭偠傞懳嶔偑偁傞偺偐傕偟傟傑偣傫偑丄偦傕偦傕偑俽倝俆俈侽偺棙梡椺偑彮側偔丄應掕僨乕僞傑偱嫙偟偰偄傞偲偙傠偼偝傜偵尷傜傟偰偄傑偡丅側偺偱丄桳岠側夵慞庤抜傪尒偮偗傞偙偲偑偱偒傑偣傫偱偟偨丅傕偟丄偙偙偵忋偘偨僨乕僞偼乽俹倂倅偺僠儑儞儃偺偨傔乿偩偲丄傒偭偲傕側偄乮傑偀丄傛偔偁傞偙偲偱偡偗偳偹丗徫乯偺偱偡偑丄乽偙偺傛偆偵偡傟偽戝忎晇偩傛乿偲偺抦尒偑偁傟偽丄惀旕偛嫵帵偄偨偩偗傟偽岾偄偱偡丅

丂傕偭偲傕丄偙偺愇偺杮棃偺栚揑偼僼僃乕僘僕僢僞乕偺嬌傔偰彮側偄僋儘僢僋尮偲偄偆偙偲偱偡偐傜丄偙偺僷僢働乕僕偺彫偝偝偱丄偡偛偄摿惈傪幚尰偟偰偄傞偙偲偼椙偔傢偐傝傑偡丅偙偺揰偵娭偟偰偼側偵傕尵偆帠偼偁傝傑偣傫丅偨偩丄俹倂倅揑側梡搑慡斒偵偼丄廃攇悢僐儞僩儘乕儖偺梕堈偝丄婎弨廃攇悢惛搙傪奜晹偐傜崅惛搙壔偑偱偒傞摍偺揰偱丄俢俢俽偺曽偑巹偺岲傒偵崌偭偰偄傑偡乮仼偁偔傑偱乽巹偺岲傒乿偱偡偑丗徫乯丅

丂傕偪傠傫丄屄暿偺梡搑枅偵敾抐偑堎側偭偰偼偔傞偲偼巚偄傑偡丅摿偵丄彫偝側僔僗僥儉偱惗惉廃攇悢偑崅偔側傜側偄俫俥偵巊偆傛偆側応崌偼丄嵟戝偱俀侽侽侽倫倫倣偵傕側傜傫偲偡傞婎弨廃攇悢曃嵎傗丄廃攇悢愝掕偺柺搢偔偝偝傪姩埬偟偰傕丄梡搑偵傛偭偰偼巊偆壙抣偼偁傞偲峫偊偰偄傑偡丅梫偼揔嵽揔強偲偄偆偙偲偱偟傚偆偐丠

丂俽倝俆俈侽偺廃攇悢愝掕偼堦尵偱尵偭偰乽柺搢乿偱偡丅偦傟偼丄強梌偺廃攇悢抣乮晛捠偼惍悢偺俉乣俋寘乯偐傜丄俼俥俼俤俻傪寁嶼偡傞偺偵丄傑偢偼丄暘廃悢偱偁傞俶侾偲俫俽丵俢俬倁傪愝掕偟偰丄俼俥俼俤俻偑係俀丏係係乣係俋丏俇侾俁偵側傞慻傒崌傢偣傪尒偮偗弌偟傑偡丅偙偺慻傒崌傢偣偑尒偮偐偭偨傜丄俼俥俼俤俻傪俽倝俆俈侽偺僨乕僞偵揔崌偝偣傞偨傔偵丄暋悢夞偺墘嶼乮忔彍嶼乯傪峴偄丄偝傜偵偼丄俬俀俠僶僗傪捠偟偰丄偄偪偄偪俽倝俆俈侽偺儗僕僗僞偵俉夞傕彂偒崬傓昁梫偑偁傞偐傜偱偡丅俛俙俽俠俷俵偱俙倁俼傪僐儞僩儘乕儔偲偟偰梡偄傞偲丄俢俢俽側傜偽丄廃攇悢傪巜掕偟偰丄埵憡僨乕僞偺嶼弌偺偨傔偵丄堦夞忔嶼偺偁偲偼Shiftout暥堦峴偱廃攇悢愝掕傪偡傞偙偲偑偱偒傑偡丅偙偺堘偄偼戝偒偄偱偡偹丅

丂偨偩偟丄偙傟傕丄堦夞僾儘僌儔儉偟偰偍偗偽丄偁偪傜偙偪傜偱巊偆偙偲偑偱偒傞偺偱丄柺搢偱偼偁傝傑偡偑丄偲偵偐偔傗偭偰偍偔偙偲偵偟傑偟傚偆丅

丂傑偢偼丄柺搢側俼俥俼俤俻傪惗惉偡傞偨傔偺墘嶼偱偡丅慜採忦審偲偟偰丄堦夞偺廃攇悢曄壔斖埻偼+/-俁俆侽侽倫倫倣埲撪偲偟傑偡丅偙傟偼丄椺偊偽惗惉廃攇悢偑侾侽俵俫倸懷偱偼俁俆倠俫倸偵側傝傑偡丅偙偺斖埻側傜偽丄俢俠俷傪僼儕乕僘偝偣傞昁梫偑側偄斖埻偵側傝傑偡丅偙傟埲忋偺曄壔偑堦夞偱昁梫側応崌偼丄戝恖偟偔俢俠俷傪僼儕乕僘偝偣偰偐傜丄廃攇悢愝掕傪峴偄傑偡丅

丂偙偺応崌丄俶侾偲俫俽丵俢俬倁偼偁傜偐偠傔寁嶼偟偰偁傞慻傒崌傢偣傪巊偄傑偡丅椺偊偽丄僴儉僶儞僪偺儘乕僇儖摍偼丄僶儞僪偛偲偵俶侾偲俫俽丵俢俬倁偼堎側傞偱偟傚偆偑丄偦傟偼僶儞僪僗僀僢僠偺抣傪撉傒崬傓偲偒偵丄僨乕僞傪愝掕偡傟偽偄偄偱偟傚偆丅堦曽丄俽俽俧偺傛偆側梡搑偺応崌偼丄強梌偺廃攇悢偐傜丄俶侾丄俫俽丵俢俬倁偺偄偢傟傕帺摦寁嶼偟偰丄偦傟偐傜摫偐傟傞俼俥俼俤俻傪俽倝俆俈侽偺僨乕僞偵曄姺偟側偗傟偽側傝傑偣傫丅

丂埲忋傪傑偲傔傞偲丄俽倝俆俈侽偺廃攇悢愝掕偺峴掱偼戝偒偔俁偮偵暘偗傞偙偲偑偱偒傑偡丅

乮侾乯強梫廃攇悢偐傜俫俽丵俫俬倁丆俶侾偺慻傒崌傢偣傪寛掕偡傞丅

乮俀乯忋婰偺忦審偱寁嶼偟偨俼俥俼俤俻偲俫俽丵俢俬倁丄俶侾傪俈偮偺儗僕僗僞偵攝抲

乮俁乯俽倝俆俈侽偵僨乕僞憲弌偲摨帪偵廃攇悢昞帵儌僕儏乕儖偵僨乕僞傪憲晅

丂偲偄偆夁掱傪偲傝傑偡丅偦傟偧傟丄尒偰偄偒傑偟傚偆丅

丂傑偢偼俼俥俼俻偱偡偑丄偁傑傝峫偊側偄偱乽恖娫偺寁嶼偡傞偲偍傝乿偵僾儘僌儔儉偟傑偡丅傾儅僠儏傾柍慄婡偺儘乕僇儖偺傛偆側巊傢傟曽偱偁傟偽丄僶儞僪撪偺廃攇悢曄摦偱偼丄俶侾丆俫俽丵俢俬倁偼曄傢傜側偄偲偟偰丄俼俥俼俤俻傪寁嶼偟傑偡丅偱丄堦夞愝掕偟偨廃攇悢偐傜儘乕僞儕乕僄儞僐乕僟乮俼俤乯摍偺怣崋偵墳偠偰丄廃攇悢傪楢懕揑偵曄壔偝偣傞応崌偼

嘆俼俤偐傜廃攇悢壛尭僷儖僗偑擖椡偝傟傞偨傃偵怴偟偄俼俥俼俤俻傪寁嶼偡傞丅

嘇俼俤偐傜廃攇悢曄峏僷儖僗偑擖椡偝傟傞偨傃偵弶婜俼俥俼俤俻抣偵儮俼俥俼俤俻抣傪壛尭偡傞丅

偺擇偮偺曽朄偑偁傝傑偡丅

丂嘆偼廃攇悢偑梌偊傜傟傞枅偵柺搢側寁嶼傪孞傝曉偡偲偄偆丄栰斬側曽朄偱偡丅偟偐偟丄捈滲揑偱夝傝傗偡偄埬偱傕偁傝傑偡丅崱夞偼丄嵟埆偳偺偔傜偄偺帪娫偑偐偐傞偺偐帋偡堄枴偱丄傑偢偼嬌傔偰摢偺埆偄曽朄嘆傪帋偟偰傒傞偙偲偵偟傑偡乮戝徫乯丅

丂嘇偼丄椺偊偽丄強梫廃攇悢曄壔暆偵憡摉偡傞儮俼俥俼俤俻抣傪寁嶼偟偰偍偄偰丄弶婜俼俥俼俤俻抣偵壛尭嶼偡傞偺偱丄摦嶌偑嬌傔偰婡晀偱偡丅偨偩丄儮俼俥俼俤俻抣傪惛枾偵嶼弌偟偰偍偐側偄偲丄幚嵺偺強梫廃攇悢曄壔暆偵懳偡傞敪惗廃攇悢偲昞帵廃攇悢偺曃嵎偑椵憹偟偰丄乽僶儞僪僄僢僕偐傜僶儞僪僄僢僕傑偱摦偐偟偨応崌丄惗惉廃攇悢岆嵎傪惗偠傞乿側傫偰偙偲傕偁傞偐傕偟傟傑偣傫丅扐偟丄墘嶼検偑彮側偔墘嶼僗僺乕僪偑忋偘傜傟傞偺偱丄拲堄偟偰巊偊偽幚梡惈偼偁傞偲巚偄傑偡丅偳偺偔傜偄偺曃嵎偑弌偰偔傞偐偼丄墘嶼惛搙偵傕傛傞偺偱丄嫽枴偺偁傞曽偑寁嶼偱媮傔偰偔偩偝偄偹丅巹傕丄傕偟昁梫偵側偭偨傜寁嶼偟偰傒傑偡乮徫乯丅

丂偲偙傠偱丄俛俙俽俠俷俵亅俙倁俼偱偼丄朙晉側僨乕僞僼僅乕儅僢僩偲墘嶼柦椷偑梡堄偝傟偰偄傞偺偱丄椺偊嘆偱傕丄偁傑傝峫偊側偔偰傕恖娫偺傗傞傛偆側寁嶼偑壜擻偱偡丅偟偐偟側偑傜丄俙倲倝値倷俀俁侾俁偱僐儞僷僀儖偟偰傒偨傜丄側傫偲乽俥俴俙俽俫丂倀俽俤俢丂俋俆亾乿側傞僐儞僷僀儖寢壥傪摼偰偟傑偄傑偟偨丅偍偄偍偄丄墘嶼偩偗偱俀倠俛嬤偔傕儊儌儕乕傪怘偭偪傑偆偺偐傛丅偙傟偠傖偀丄偙偺屻岺掱偑幚憰偱偒側偄偠傖側偄偺丠偲偄偆偙偲偱丄柺搢偱偟偨偑丄俙倲倣倕倗倎俉俉傪堷偭挘傝弌偟偰丄僾儘僌儔儉儊儌儕乕嬻娫傪俉倠俛傑偱奼挘偟傑偟偨丅摢偺埆偄墘嶼傪椡偢偔偱幚峴偝偣傛偆偲偡傞偲丄儊儌儕乕偑媇惖偵側傞偲偄偆偙偲側偺偱偡偐偹丠

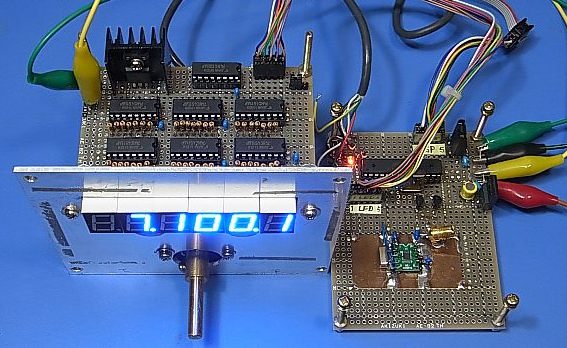

丂俙倲倣倕倗倎俉俉幚憰偺幨恀

俙倲倝値倷俀俁侾俁偺俬俽俹傗揹尮儗僊儏儗乕僞傪棙梡偟偰丄暲楍偵俙倲倣倕倗倎俉俉倫傪憹愝

奺俬乛俷偼暲楍愙懕側偺偱丄俙倁俼偼偳偪傜偐偑僜働僢僩偵憓擖偝傟傟偽

憓擖偝傟偰偄傞曽偑摦嶌偡傞偙偲偵側傞乮徫乯

丂墘嶼偺曽朄丄俬俀俠儗僕僗僞傊偺儅僢僺儞僌偼丄愭偵傕弎傋偨偲偍傝丄堦尵偱偄偊偽丄乽恖娫偺傗傞偲偍傝偺嶌嬈傪俠俹倀偵傗傜偣傞乿偩偗偱偡丅側偺偱丄僾儘僌儔儉偼偁傑傝偵傕忕挿偱丄傒側偝傫偑偛棗偵側偭偨傜乽悂偒偩偟偰乿偟傑偆偱偟傚偆丅偱傕丄偙傟偑堦斣妋幚側偺偱偡丅梫偡傞偵丄

嘆惗惉廃攇悢偲揔墳偱偒傞俶侾丄俫俽丵俢俬倁偑寛傑傟偽丄俼倖倰倕倯偑幚悢偱寁嶼偱偒傑偡丅廃攇悢偺傒偐傜俶侾丄俫俽丵俢俬倁丄俥俼俤俥傪慡偰妱傝弌偡偙偲傕壜擻偱偡偑丄偦傟偺帺摦壔偼崱屻丄昁梫偵側偭偨傜専摙偟傑偡乮仼屻弎偺俽俽俧偲偐嶌傞偵偼昁恵乯丅

嘇俼俥俼俤俻偺惍悢晹傪寁嶼偟丄傑偨彮悢埲壓偺抣偵俀丱俀俉傪忔偠偰丄惍悢晹傪庢傝弌偟傑偡丅

嘊偙傟傜傪俬俀俠儗僕僗僞儅僢僾乮仼偪傚偭偲曄懺揑乯偵攝抲偟偰丄俽倝俆俈侽偵憲怣

丂偱廔傢傝偱偡丅偦傫側偵擄偟偔側偄偺偱丄傒側偝傫偑傗偭偰傒偰偔偩偝偄丅巊偆尵岅偵傛偭偰偼丄僨乕僞偺埖偄曽偺堘偄偱丄巚偭偨抣偑摼傜傟側偄偐傕偟傟傑偣傫丅偦傫側偲偒偼丄墘嶼偺搑拞寢壥傪丄僨僶僢僌梡偵俤俀俹俼俷俵偵彂偒崬傫偱専徹偲偐丄俙倁俼偺侾倐倷倲倕弌椡丄偁傞偄偼俛俙俽俠俷俵側傜俽倛倝倖倲倧倳倲暥偱係僶僀僩堦妵偵僨僕僞儖僆僔儘偱僉儍僾僠儍乕偡傞曽朄丄偱尒傞摍丄奆偝傫偑岺晇偟偰僨僶僢僋偟偰傒偰偔偩偝偄丅偙偺夁掱傕妝偟傑側偄偲丄懠恖偺僾儘僌儔儉傪僐僺乕偡傞偩偗偱偼丄帺嶌偺堄媊偑敄傟傑偡傛丅

丂偪側傒偵墘嶼帪娫偼俉MH倸偺僋儘僢僋偱丄儗僕僗僞攝抲傑偱娷傔偰傕俀丏俉倣S偱偟偨偺偱丄俀侽MHz偺AVR傪彮乆僆乕僶乕僋儘僢僋偱俀俆MH倸偲偐偱巊偊偽丄侾倣S埲壓偵梷偊傞偙偲偑偱偒傑偡丅

丂戝偟偨偙偲偼側偄摦嶌側偺偱丄杮棃偼僾儘僌儔儉奐帵傪偡傟偽偄偄偺偱偟傚偆偑丄偦偆偡傞偲晄摿掕懡悢偐傜偺幙栤偵摎偊傞昁梫偑梊憐偝傟丄偙傟偼巹揑偵偼柺搢側偺偱尨懃傗傝傑偣傫丅偨偩丄傕偟丄乽偍婄傪懚偠忋偘偰偄傞曽乿偐傜偺怽偟弌偑偁傟偽丄偙傟偼儕僗僋偑僛儘側偺偱屄暿偵懳墳偟偨偄偲巚偄傑偡丅

丂偝偰丄廃攇悢偺愝掕偼

嘆弶婜偺廃攇悢愝掕乮僶儞僪愝掕偵敽偆摦嶌偲偐乯

偲

嘇俼俤摍偐傜偺廃攇悢壜曄梫媮偵懳墳

偱偼俽倝俆俈侽偺摦嶌偑堎側偭偰偒傑偡丅

丂嘆偼丄埲慜丄偙偙偱帵偟偨僔乕働儞僗偵廬偄傑偡偑丄偦傟偱愝掕偝傟偨廃攇悢偐傜僶儞僪撪僠儏乕僯儞僌摍傪峴偆偵偼丄俢俠俷偺僼儕乕僘丄僨僼儕乕僘偺摦嶌偑晄梫偵側傝傑偡偺偱丄棷堄偔偩偝偄丅

丂傑偢丄嘇偺摦嶌偺専徹傪峴偭偰傒傑偡丅寢壥偑埲壓偺恾偱偡丅

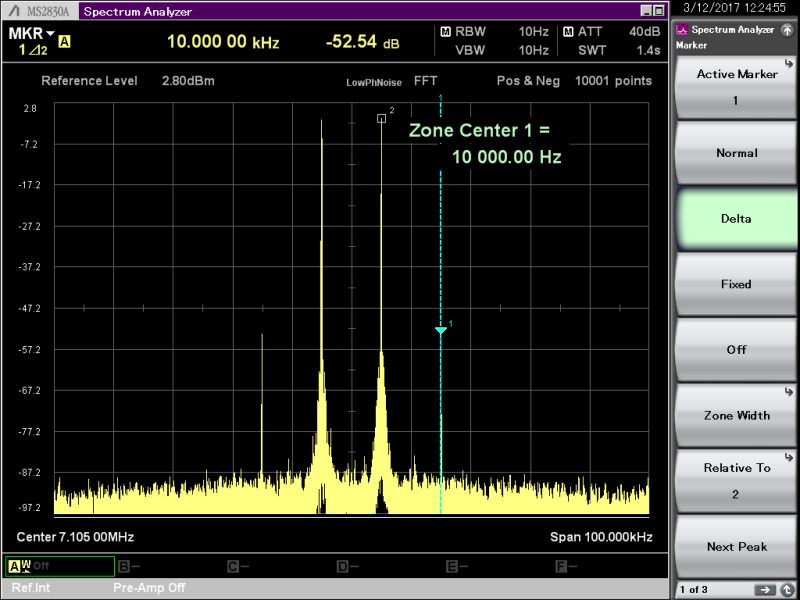

僗儁傾僫偱僗儘乕僾専攇偟偰廃攇悢曄壔傪尒傞

丂偙偺恾偼偪傚偭偲愢柧偑梫傞偱偟傚偆丅僗儁傾僫傪SI570偺敪怳廃攇悢乽晅嬤乿偱僛儘僗僷儞偵偟偰丄僞僀儉僗僀乕僾偩偗摥偐偣傑偡丅偙偆偡傞偙偲偱丄僗儁傾僫偼扨堦廃攇悢偺庴怣婡偲傒側偡偙偲偑偱偒傑偡丅偦偙偱丄僗儁傾僫偺俬俥僼傿儖僞偺尐偺尭悐摿惈傪棙梡偟偰丄擖椡偝傟偨丄俽倝俆俈侽偺怣崋偺廃攇悢曄壔傪怳暆曄壔偵乽曄姺乿偟偰偄傑偡丅偦偺傛偆偵丄僗儁傾僫偺拞怱廃攇悢傪俽倝俆俈侽偺敪怳廃攇悢偐傜僆僼僙僢僩偝偣偰偍偒傑偡丅偙傟偼丄強堗丄乽僗儘乕僾専攇乿偲屇偽傟傞屆偊偺俥俵暅挷朄偱丄俙俵庴怣婡偺乮傾僫儘僌乯俬俥僼傿儖僞偺尭悐堟摿惈傪巊偭偨俥俵専攇傪僗儁傾僫偱峴傢偣偰偄傞傢偗偱偡丅傑偀丄俥俵偺捈慄専攇婍側傫偰偺偑偁傟偽偄偄偺偱偡偑丄強桳偟偰偄側偄偺偱丄偙傫側曋朄偱僠僃僢僋傪偟偰偄傞偲偄偆傢偗偱偡丅

丂廃攇悢偑乽愝掕偝傟偨捠傝偺僷儔儊乕僞偱曄壔偟偰偄傞乿偺傪帵偡偨傔丄俆侽侽俫倸僗僥僢僾偺曄壔傪侾侽夞梌偊偰丄傑偨傕偲偺廃攇悢偵栠傞偲偄偆摦嶌傪僗儁傾僫偵昞帵偝傟偰偄傞傢偗偱偡丅傑偢偼條巕傪尒傞偨傔偵丄備偭偔傝偲僗僀乕僾乮俽倝俆俈侽偺廃攇悢曄壔傕僂僃僀僩傪擖傟偰備偭偔傝乯偝偣偨偺偑丄偙偺恾偱偡丅傑偀丄梊掕捠傝丄柺搢側俽倝俆俈侽偺廃攇悢僐儞僩儘乕儖偑弌棃偰偄傞偲偄偆恾偵尒偰傕傜偊傟偽偲巚偄傑偡丅

丂偟偐偟丄偪傚偭偲婥偵側傞尰徾傕尒偰偲傟傑偡丅僗僥僢僾廃攇悢曄壔偺帪偵丄廃攇悢僗僷僀僋偑尒偊傞偺偱偡丅偙傟偼幪偰抲偗傑偣傫丅偲偄偆偙偲偱丄崱丄幚尰偱偒傞慡懍偱俽倝俆俈侽偺廃攇悢傪曄壔偝偣偰傒傞偙偲偵偟傑偟偨丅

丂廃攇悢旘傃偑敪惗偟偰偄傞條巕乮FREEZE-M張棟側偟乯

丂偙傟偼僂僄僀僩柍偟偱俽倝俆俈侽偵廃攇悢曄壔傪偝偣偨恾偱偡丅傑偡丄俉俵俫倸偺撪晹僋儘僢僋偱偺摦嶌偱偡偑丄恾偵帵偡偛偲偔丄廃攇悢僗僷僀僋偑弌傞偲偄偆帠幚偑柧傜偐偵側傝傑偟偨丅偙傟偼怺崗偱偡偹丅嵟弶偼丄壗偐丄偍偐偟側摦嶌傪偟偰偄傞尨場偑傛偔傢偐傝傑偣傫偱偟偨丅偟偐偟側偑傜丄俻俤倃偺俽倝俆俈侽偺婰帠傪尒偰偄偨傜丄俥俼俤俤倅俤-俵偲偄偆僐儅儞僪偑偁傞偙偲偑彂偄偰偁傝傑偟偨丅俽倝俆俈侽偺儗僕僗僞儅僢僾偵僨乕僞傪彂偒崬傓偲偒偵惗偠傞僗僾儕傾僗傪梷偊傞偍傑偠側偄傒偨偄偱偡丅嬶懱揑偵偼俽倝俆俈侽偺怴廃攇悢傾僋僥傿僽偵偡傞僐儅儞僪傪愝掕儗僕僗僞偵彂偒崬傓慜偵俥俼俤俤倅俤-俵價僢僩傪傾僋僥傿僽偵偟偰丄廃攇悢僨乕僞傪Si570偵彂偒偙傫偩屻偵摨價僢僩傪僀儞傾僋僥傿僽偵偡傞偲偄偆傕偺偱偡丅偙傟傪幚巤偟偰傒傞偲埲壓偺傛偆偵側傝傑偟偨丅

丂嵟弶偺恾偼廃攇悢偑俀侾MH倸嬤曈偵偍偄偰廃攇悢傪曄壔偝偣偨條巕偱FREEZE-M偺價僢僩張棟側偟偺忬嫷偱偡丅

俀侾MH倸偵偍偗傞廃攇悢僗僷僀僋乮FREEZE-M張棟側偟乯

惗惉廃攇悢偑掅偄傎偆偑廃攇悢僗僷僀僋偼彫偝傔

廃攇悢曄壔僗僥僢僾偼俀侽侽H倸

俀侾MH倸偵偍偗傞廃攇悢僗僷僀僋乮FREEZE-M張棟偁傝乯

庒姳廃攇悢僗僷僀僋偑寉尭偝傟偰偄傞

廃攇悢曄壔僗僥僢僾偼俀侽侽H倸

丂傾僩偺恾偼FREEZE-M偺張棟傪偄傟偨応崌偱偡丅偨偩丄傑偩偙傟偱傕晄梫側僗僾儕傾僗偺敪惗偼姰慡偵梷埑偝傟偰偄傑偣傫丅彮偟偼岠壥偑偁傞傛偆側偺偱偡偑丅傕偭偲傕丄偙傟偼僨傿僕僞儖PLL側偺偩偐傜丄廃攇悢愗傝懼偊帪偵偼側傫傜偐偺廃攇悢僗僷僀僋偺墳摎偑偁偭偰傕丄暿偵晄巚媍偱偼偁傝傑偣傫丅側偺偱丄偙偺怣崋傪俽俽俛庴怣婡偱暦偄偰傒傞偲丄巚偭偨偲偍傝丄偙偺廃攇悢僗僷僀僋偺塭嬁偼杦偳抦妎偱偒傑偣傫丅偙傟偼峫偊偰傒傟偽帺柧偱丄SSB偺庴怣婡偺傛偆側懷堟偺嫹偄庴怣婡偵偙偺傛偆側抁偄帪娫偺廃攇悢僗僷僀僋偑擖椡偝傟偰傕丄庴怣懷堟撪偵棊偪崬傓僄僱儖僊乕偼捠夁懷堟暘偺傒偱偡偐傜丄偁傑傝朩奞偵側傜側偄偺偱偟傚偆丅側偺偱丄暅挷壒傕暦偄偰傒傑偟偨偑丄偙偺儗儀儖偱傕Si570傪柍慄婡偺儘乕僇儖偵巊偆偙偲偼壜擻偩偲敾抐偟傑偟偨丅

丂偪側傒偵丄悢彮側偄S倝俆俈侽偺應掕椺偺偁傞婰帠偺拞偱丄尒偮偗弌偟偰偒偨倗係倧倕倫偺僒僀僩偵偼丄RF怣崋傪尒偨幨恀偑嵹偭偰偄傑偡丅

RF怣崋偺條巕

俀売強偺僽儔儞僋偼怴廃攇悢傪傾僋僥傿僽偵偡傞偲偒偵敪惗

丂偙偺幨恀偼巹偑嶣偭偨廃攇悢楢懕壜曄帪偺RF怣崋偱偡偑丄NEW廃攇悢愝掕帪偵怣崋僽儔儞僋偑敪惗偟偰偄傑偡丅倗係倧倕倫偺婰帠偲摨偠傛偆側偺偱丄傑偀丄偙傫側傕偺側偺偐側丠偲偄偆偲偙傠偱偡偐偹丅

偙偙傑偱偄偠偭偰偒偰丄Si570偵娭偟偰偼丄埲壓偺傛偆側姶憐傪帩偪傑偟偨丅

嘆嬤朤俠乛俶偑椙岲側偺偱丄嫹懷堟側摿惈傪廳帇偡傞俽俽俧偺戙懼偲偟偰桳朷丅偙偺応崌丄傕偟俥埨掕搙傪廳帇偡傞側傜丄俽倝俆俈侾傪巊偭偰丄婎弨敪怣尮偵廃攇悢儘僢僋傪偡傞昁梫偑偁傞偐傕偟傟側偄丅僼儕乕儔儞偱偼扨撈偺悈徎敪怳偺埨掕搙偵棷傑傞丅

嘇彫宆側奜宍傪惗偐偟偰丄彫婯柾丄偁傞偄偼彫宆側柍慄婡偺儘乕僇儖偵傕桳朷丅廃攇悢埨掕搙偑倃倲倎倢暲傒偱椙偗傟偽乮仼俫俥側傜廫暘偱偟傚偆乯俢俢俽偵斾傋偰斾妑偵側傜側偄傎偳偺彫宆壔偑幚尰偱偒傞丅

嘊傕偪傠傫杮棃偺梡搑偱偁傞掅埵憡僕僢僞乕偺敪怳婍偲偟偰傕巊偄彑庤偼偄偄丅

丂偲偄偭偨偲偙傠偱偟傚偆偐丠巹偼偄傑偺偲偙傠丄嘆偺梡搑偵枺椡傪姶偠偰偄傑偡丅俫俥乣倁俫俥懷偺僺儏傾側敪怳婍乮俽倝俆俈侽乯傪尩廳僔乕儖僪偟偰丄柍慄婡偺姶搙應掕偑偱偒傞傛偆側嬌傔偰乽楻傟乿偺彮側偄俽俽俧傪幚尰偡傞偺傕堦嫽偐偲巚偄巒傔傑偟偨丅偲偄偆偺傕丄儊乕僇乕惢偺俽俽俧偱偼儅僘幚尰偱偒側偄埵憡嶨壒摿惈側偺偱丄偪傚偭偲柺敀偄側偀偲偼峫偊偰偄傑偡丅偟偐偟側偑傜丄壥偨偟偰幚尰偡傞偺偼偄偮偺帠傗傜丠丠丠偱偡偹乮徫乯丅

丂巆偝傟偨壽戣偼丄墘嶼丄揮憲帪娫傪娷傔偰崅懍壔偟丄傑偲傕側VFO偵偡傞偐偳偆偐偲偄偆偲偙傠偱偡偑丄仾偵弎傋偨傛偆偵丄SSG偲偟偰偺棙梡偑柺敀偦偆側偺偱丄強梌偺廃攇悢抣偺傒偐傜丄Si570偺僷儔儊乕僞偺慡偰傪寛傔傞偨傔偺僾儘僌儔儉傪嶌傠偆偐偲巚偭偰偄傑偡丅巹偑VFO乮廃攇悢壜曄敪怳婍両乯偲偟偰嵦梡偡傞偺偼丄傗偼傝DDS偲偄偆偙偲偵側傝偦偆偱偡偺偱丅

亙捛壛亜丂亂2015.10.4亃

丂崱峏偱偡偑丄儊儌偲偟偰捛壛偱婰弎偟偰偍偒傑偡丅

丂俽倝俆俈侽偱俽俽俧偲偐嶌傞偲偒偵丄廃攇悢娭學偺擖椡僷儔儊乕僞偼丄廃攇悢抣偺傒偵偟偨偄傕偺偱偡丅強梫偲偡傞廃攇悢偐傜俫俽丵俢俬倁偲俶侾丄俼俥俼俤俻側傫偐傪僄僋僙儖偱寁嶼偟偰偐傜丄俼俥俼俤俻偺儗儞僕傪尒偰丄揔搙側抣傪慖傇側傫偰嶌嬈傪忢偵庤摦偱峴偆偺偼尰幚揑偱偼偁傝傑偣傫丅側偺偱丄偙傟傜偺摦嶌傕帺摦壔偟偰偍偒傑偟傚偆丅偙偙傑偱傗偭偰偁傟偽丄杮婥偱俽俽俧傪嶌傠偆偲巚偭偰傕梕堈偵僀儞僾儕偱偒傞偲巚偄傑偡丅

丂傾儖僑儕僘儉偼擄偟偔偁傝傑偣傫丅廂懇忦審偼俼俥俼俤俻偺嫋梕儗儞僕乮亖DCO偺廃攇悢儗儞僕/撪憼僋儕僗僞儖偺敪怳廃攇悢乯偵側傝傑偡偐傜丄偙傟傪尒偮偗弌偡偺偑娙扨偱偟傚偆丅僄僋僙儖偱傗偭偰傞偙偲傪俙倁俼偵傗傜偣傞偩偗偲尵偭偰偼幚傕奧傕側偄柍偄偺偱丄抪偢偐偟偄偱偡偑丄朰傟側偄傛偆偵杽傔憪偺偮傕傝偱彂偄偰偍偒傑偡丅

RFREQ偺扵嶕

丂忋恾偺傛偆偵俫俽丵俢俬倁偺斖埻偼俈屄偲彮側偔丄傑偨丄俶侾傕偣偄偤偄偑俇係屄偟偐曄悢偲偟偰庢傝偊側偄偺偱丄強梌偺廃攇悢偐傜丄弴偵俫俽丵俢俬倁偲俶侾傪梌偊偰俼俥俼俤俻傪寁嶼偟丄偙傟偑丄婯掕偺斖埻乮係俀丏係俁俉乣係俋丏俇侾俁亖Fdco/Fxtal乯偵側偭偨偲偙傠偱丄寁嶼傪廂懇偝偣偰丄偙傟傜偺僷儔儊乕僞傪屌掕偡傞偙偲偵側傝傑偡丅

丂俼俥俼俤俻偺抣偑暋悢敪尒偱偒傞応崌傕偁傝傑偡偑丄娙堈揑偵偼嵟弶偵尒偮偐偭偨俼俥俼俤俻傪嵦梡偡傟偽丄梋寁側寁嶼傪偡傞昁梫偑柍偔側傝傑偡丅傑偨丄堦曽偱丄廂懇忦審傪枮偨偡偡傋偰偺俼俥俼俤俻傪尒偮偗偰丄偦偺拞娫揑側抣傪嵦傞偲偄偆傾儖僑儕僘儉傕峫偊傜傟傑偡丅帋偟偵丄忦審傪枮偨偡俼俥俼俤俻偱摨堦偺廃攇悢傪惗惉偟偰丄嬤朤俠/俶傪尒偰傒傑偟偨偑丄偁傑傝曄傢傞偲偙傠偑柍偐偭偨偺偱乮傕偪傠傫丄慡偰偺壜擻惈傪尒偰偄傞傢偗偱偼偁傝傑偣傫丅偁偔傑偱丄乽巹乿偺僩儔僀偟偨斖埻偱偼丒丒偱偡乯丄慜幰偺曽朄偱傕嵎巟偊側偄偲峫偊偰偄傑偡丅偙傟側傜丄傗傝曽傪慖傇偲丄偦傫側偵帪娫偺偐偐傞傕偺偱傕偁傝傑偣傫丅

丂僗僉儍儞偺曽朄偱偡偑丄傑偢丄俶侾傪僷儔儊乕僞偵偟偰丄俫俽丵俢俬倁傪曄壔偝偣偰俼俥俼俤俻傪扵偡曽乮忋恾墶栴報乯偑丄媡偺曽朄乮忋恾廲栴報乯傛傝暯嬒揑偵偼忦審傪枮偨偡俼俥俼俤俻偑憗偔尒偮偐傞傛偆偵尒偊傑偡乮徹柧偼偟偰偄傑偣傫偑乯丅

丂偙偺條偵偟偰丄俫俽丵俢俬倁丆俶侾丄俼俥俼俤俻偺慻傒崌傢偣偑寛傑傟偽丄偁偲偼丄崱傑偱偵嶌惉偟偨廃攇悢惗惉僾儘僌儔儉偵RFRQ,HS_DIV丄N1傪庴偗搉偟偰俽倝俆俈侽傪摦嶌偝偣傟偽堦挌忋偑傝偱丄俽俽俧偲偐傪嶌傞応崌偺僐傾晹暘偑弌棃偨偙偲偵側傝傑偡丅幚嵺偵俽俽俧傪嶌傞偵偼丄僥儞僉乕擖椡丄俙俿俿惂屼丄俼俤擖椡乮昁梫側傜偽乯傑偨丄偦傟傜偺昞帵偺張棟偑昁梫側偺偱丄傑偩丄摴敿偽偱偡偑丄偙傟傜偼偄偢傟傕夁嫀偵嶌偭偨帒嶻偑偁傞偺偱丄娙扨偵堏怉偑岠偒傑偡丅偄偢傟偵偟偰傕丄擖椡偝傟偨強梫偺廃攇悢抣偐傜Si570偺慡偰偺僷儔儊乕僞傪寛傔偰丄Si570傪摦嶌偝偣傞偙偲偑偱偒偨偺偱丄壽戣偼払惉偱偒傑偟偨丅

丂側偺偱丄偁偲偼丄乽俽俽俧偱傕嶌傞偧乕乿丄偲寛怱偡傞偩偗側偺偱偡偑丄摉嵗偼懠偵傗傞偙偲偑懡偄偺偱丄偙偙偱俽倝俆俈侽偵娭偟偰偼堦扷愗傝忋偘偨偄偲巚偄傑偡乮嵟屻偼偦傟偐偄丗徫乯丅

丂偙偺偲偙傠丄偁偪偙偪偺僒僀僩偱俽倝俆俁俆侾偺榖戣傪尒偮偗傞偙偲偑偱偒傞傛偆偵側傝傑偟偨丅巹偼丄偩偄傇埲慜偐傜丄偙偺慺巕偺懚嵼偼抦偭偰偄傑偟偨偟丄慡偔堘偆峔惉偱偡偑丄摨偠偔崅弮搙僋儘僢僋傪惗惉偱偒傞俽倝俆俈侽偵娭偟偰偼丄偙偙偱丄偄傠偄傠楳偭偰偄傑偟偨丅俽倝俆俈侽偼丄寢榑偐傜尵偆偲丄乽傑乕丄柍慄婡偺儘乕僇儖偵偼巊偊側偔傕側偄側乿偲偄偆敾抐偐傜丄儘乕僇儖偺彅摿惈偲偟偰偼傛傝岲傑偟偄乽俢俢俽乿偺俙俢俋俋俆俀傪屆偺恀嬻娗俼倃乛俤倶們倝倲倕倰偵嵦梡偟傛偆偲巚偭偰偄傑偟偨丅

丂偲偙傠偑丄恀嬻娗俼倃乛俤倶們倝倲倕倰偺惢嶌偑懾偭偰偄傞偆偪偵丄椙偔朘傟偰偄傞丄俽俽俿偝傫偺僽儘僌偲NKD偝傫偺僽儘僌偱丄俽倝俆俁俆侾A偺俥俛側儘乕僇儖傪梡偄偨婡婍傪尒傞偵偮偗丄乽偍偭偲丄偙偺僠僢僾傕堦捠傝偺偙偲偼棟夝偟偰偐傜偱側偄偲丄偄偮傑偱傕俢俢俽偵偟偑傒偮偄偰偄偰偼丄帪戙抶傟丠偺偍偭偝傫屇偽傢傝偝傟偐偹側偄偧乿偲婋婡姶傪姶偠偰丄怗庤傪怢偽偡偙偲偵偟傑偟偨丅

丂偙偺僠僢僾偺惢憿尦偺僔儕僐儞儔儃儔僩儕乕偼丄堄梸揑側惢昳傪愄偐傜弌偡偙偲偱桳柤偱偟偨偑丄俽倝俆俈侽傪楳偭偨尷傝偵偍偄偰偼丄偙傟傪乽巹偺偍婥偵偄傝乿偵偡傞偙偲偵偼偱偒偢丄俽倝俆俁俆侾傕彮側偐傜偢乽怘傢偢寵偄乿揑側報徾偑偁偭偨偺偼斲掕偱偒傑偣傫丅偦偆偙偆偟偰傞偆偪偵丄傾儖僨傿乕僲偺悽奅偱偼丄傑偝偵愄偺乽帺嶌俹俠乿傪巚傢偣傞傛偆偵丄俠俹倀儌僕儏乕儖丄僇儔乕塼徎儌僕儏乕儖丄俽倝俆俁俆侾儌僕儏乕儖傪懙偊偰丄僗働僢僠偲屇偽傟傞僜僼僩傪僀儞僗僩乕儖偡傟偽丄僨傿僕僞儖倁俥俷偑乽僴僀弌棃忋偑傝乿偲偄偆悽奅偵側偭偰偄傑偟偨丅悽奅拞偱僨傿僕僞儖僉僢僘偑柌拞偱僜僼僩傪奐敪偟偰偔傟偨偺偱偟傚偆丄僗僶儔僔僀悽奅偵側偭偨側偀偲傃偭偔傝偱偟偨丅偙偺傛偆偵庴偗擖傟傜傟偨棟桼偼丄俽倝俆俁俆侾偑埨壙偱幚憰偑梕堈偱偁傞偽偐傝偱側偔丄偁傑傝柍慄揑乮丠乯側梫慺偑柍偔偰丄乽僋儘僢僋僕僃僱儗乕僞乿偲偄偆偄傢偽乽俹俠揑晹昳乿側暤埻婥偱丄僜僼僩傪彂偗偽偦偙偦偙摦偄偰偔傟傞丒丒丒丒偲偄偆僠僢僾偩偐傜側偺偱偟傚偆丅巹傒偨偄側傾僫儘僌乮傾僫僋儘丠乯僆儎僕偐傜傒傞偲丄偙傫側彫偝側僆儞僠僢僾倁俠俷側傫偐丄偲偰傕巊偆婥偵偵側傜側偄丒丒丒丒側傫偰曃尒傪帩偭偰偟傑偆偺偱偡偑乮嬯徫乯丄偦傫側偙偲傪婥偵偡傞攜傪丄傑偝偵乽帪戙抶傟乿偲尵偆偺偐傕偟傟傑偣傫乮徫乯丅

丂偝偰丄堦晹偺奅孏偱偼桳柤側僼僃儖偝傫偺傛偆偵丄杮戣偵擖傞慜偵梌懢榖傪僸僩僋僒儗偟側偄偲婥偑嵪傑側偄埆暰傪偙偙傜偱愗傝忋偘偰丄娞怱偺拞恎偵恑傫偱偄偒傑偟傚偆丅

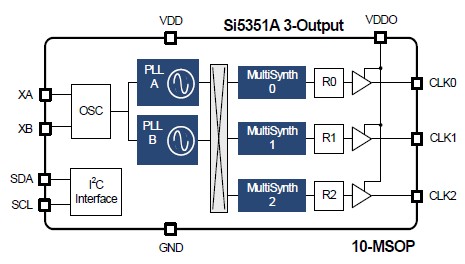

Si5351A偺撪晹峔惉

丂俽倝俆俁俆侾偼僋儘僢僋僕僃僱儗乕僞偱偡偑丄倃倲倎倢敪怳婍丄僆儞僠僢僾倁俠俷丄彫悢揰暘廃俹俴俴丄彫悢揰暘廃婍偺慻傒崌傢偣偱丄嵶偐偄廃攇悢愝掕傪壜擻偲偟偰偄傑偡丅彫悢揰暘廃婍傪俹俴俴偵巊偆偲丄埵憡斾妑廃攇悢偵妑傋偰丄旝嵶側僗僥僢僾偱廃攇悢傪惗惉偱偒傑偡偐傜丄曋棙側帠偙偺忋偁傝傑偣傫丅偝傜偵丄倁俠俷廃攇悢傪彫悢揰暘廃婍偱暘廃偟偰丄弌椡傪摼傑偡偐傜丄俹俴俴偱愝掕偱偒傞廃攇悢僗僥僢僾埲忋偵旝彫側廃攇悢愝掕偑壜擻偱偡丅

丂偙偺愇偼僆儞僠僢僾偺倁俠俷偱廃攇悢壜曄斖埻偼俇侽侽乣俋侽侽俵俫倸偲偁傝傑偡丅幚嵺偵偼丄偙偺弌椡傪暘廃偟偰弌椡偲偡傞偺偱丄暘廃偟偨暘偩偗嬤朤俠乛俶偼椙岲偵側傝傑偡丅偍傑偗偵埵憡斾妑廃攇悢偼丄懡暘丄偐側傝崅偄乮俀俆俵俫倸偺僋儘僢僋偦偺傕偺丠乯偲峫偊傜傟丄偙傟傕俠乛俶楎壔傪杊偖桳岠側庤抜偱偡丅幚偺偲偙傠丄巊偭偰傒傞慜偼丄敿摫懱偺僆儞僠僢僾倁俠俷側傫偰丄嬤朤俠乛俶偑埆偔偰丄俽俽俛偺梡搑偵偼慡偔巊偊側偄偩傠偆偲偄偆愭擖娤偑偁傝傑偟偨丅偙傟偼幚嵺偵帺暘偱怣崋傪敪惗偝偣偰傒傞傑偱偼丄偳偆偵傕暐怈偱偒側偄乽媈榝乿偱偟偨丅偟偐偟丄屻弎偡傞傛偆偵丄偙偺揰偵娭偟偰偼丄慡偔栤戣偑柍偐偭偨偲偄偆丄偆傟偟偄岆嶼偵憳嬾偡傞偙偲偵側傝傑偡丅椙偔峫偊傟偽丄嬤崰偺僨傿僕僞儖張棟偺偨傔偺僋儘僢僋偺僕僢僞乕偼尩奿偵側傞堦曽側偺偱丄偦偺梫媮傪枮懌偡傟偽丄俽俽俛偵梫媮偝傟傞俠乛俶側傫偞寉偔椊夗偟偰傑偡傛両丒丒丒偭偰偄偆帪戙偵側偭偰偄偨偺偱偟傚偆偹丄巹偺抦傜側偄偆偪偵乮徫乯丅

丂偝偰丄偙偺愇偼彫悢揰暘廃婍傪懡梡偡傞偨傔偵丄側偐側偐柺搢偔偝偄廃攇悢偺寁嶼傪偟側偔偰偼側傝傑偣傫丅俽倝俆俈侽偺帪傕偦偆偱偟偨偑丄偙偺偁偨傝偑偙偺愇傪巊偆忋偱偺堦斣偺僶儕傾乕偲偄偆偙偲偑弌棃傑偡丅側偵偣丄廃攇悢愝掕偺偨傔偺寁嶼偑懡偔丄傑偨丄偦偺寢壥傪懡偔偺儗僕僗僞偵彂偒崬傑側偗傟偽側傝傑偣傫丅俽倝俆俈侽偺帪傕鐒堈偟傑偟偨偑丄崱夞偼偦偺斾偱偼偁傝傑偣傫丅僨乕僞僔乕僩偺儗僕僗僞儅僢僾傪尒傞偲丄偦偺懡偝偵崢偑堷偗偰偟傑偄傑偡丅側偍丄偝偡偑偵僷儔儊乕僞偑懡偄偺偱丄傾僾儕働乕僔儑儞僲乕僩俙俶俇侾俋偵偼俠倢倧們倠倐倳倝倢倓倕倰側傞丄僷儔儊乕僞寛掕偺偨傔偺僣乕儖偑徠夛偝傟偰偄傑偡丅偙偺摦嶌偑乽夝傟偽乿偦偺捠傝偵僐儞僩儘乕儔偱寁嶼傪偝偣偰丄俽倝俆俁俆侾偺儗僕僗僞偵彂偒崬傔偽偄偄偼偢偱偡偑丄偙偺僣乕儖偺儘僕僢僋偼僽儔僢僋儃僢僋僗側偺偱丄偦偆娙扨偵偼偄偒傑偣傫丅擟堄偺廃攇悢偱尩枾偵侾俫倸偺惛搙傑偱偒傟偄偵惗惉偟傛偆偲巚偆偲乮幚偼僼儕乕儔儞偺倃倲倎倢偵偙偙傑偱偺惛搙傪梫媮偟偰傕堄枴偑偁傝傑偣傫丗徫乯丄偙偺僣乕儖偺儘僕僢僋丠偵偍悽榖偵側傞偺偑偄偄偱偟傚偆偑丄俫俙俵偑巊偆傾僾儕働乕僔儑儞乮庡偵倁俥俷偱偡偹乯偺応崌丄偪傚偭偲惂尷傪妡偗傟偽丄娙扨偵寁嶼丄彂偒崬傒偑偱偒傞偼偢偱偡丅傑偢偼丄偦偺偁偨傝傪栚巜偟偰丄搑拞偵偄傠偄傠巹偺婥偵側偭偰傞摿惈傪庢摼偟偰偄偙偆偲巚偄傑偡丅

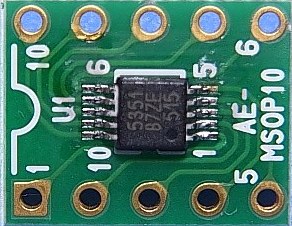

僠僢僾幚憰偺條巕

俙倁俼偺僐儞僩儘乕儔婎斅傊偺幚憰

丂忋恾偼丄偄偒側傝幚憰偺條巕偱偡丅俽倝俆俁俆侾俙偼廐寧偱侾俆侽墌偱攧偭偰偄傑偡偺偱丄侽丏俆倣倣僺僢僠偺侾侽僺儞偐傜俀丏俆倣倣僺僢僠偺侾侽僺儞偺曄姺婎斅偵幚憰偟偰偄傑偡丅侽丏俆倣倣僺僢僠偵娭偟偰偼丄愄丄俢俢俽偺俙俢俋俋俆俀偱偙傫側偙偲傪傗偭偰偄傑偡偑丄摨偠傛偆偵儅僂儞僩偟傑偟偨丅傗傝曽偼栰斬偱偡偑丄妋幚偵巇忋偑傞偺偱廳梡偟偰偄傑偡乮徫乯丅嵟嬤偱偼嵟弶偐傜倃倲倎倢傕幚憰偟偨儌僕儏乕儖偑俆侽侽墌偱攧偭偰偄傞傛偆偱丄崱側傜摉慠偦偪傜傪峸擖偡傋偒偱偟傚偆丅

丂傑偨丄俙倁俼婎斅偺曽偼丄愄俽倝俆俈侽偱幚尡偟偰偄偨僐儞僩儘乕儖晹暘傪偦偭偔傝偦偺傑傑棳梡偟傑偟偨丅俽倝俆俈侽傪庢傝奜偟偰丄偦偵傑傑丄俽倝俆俁俆侾婎斅傪庢傝晅偗偰偄傑偡丅偙偆偟偰尒傞偲丄僐儞僩儘乕儔偺曽偑攏幁偱偐偄偱偡偑丄幚偼丄傕偟丄俽倝俆俁俆侾偑傑偲傕側摦嶌偱偁傟偽丄埲慜偵恀嬻娗俼倃仌僄僉僒僀僞乕偵嵦梡偟傛偆偲偟偰偄偨俙俢俋俋俆俀婎斅傪偦偭偔傝俽倂俙俹偟偰偟傑偍偆偲夋嶔偟偰偄傑偡丅側偺偱丄俴俤俢昞帵儌僕儏乕儖乮偦傟傕僷儔儗儖俬乛俷両乯傕嬱摦偟偨偄偺偱丄俙俿倣倕倗倎侾俇俉側傫偰偄偆戝偒側俀俉僺儞俙倁俼傪巊偭偰偄傑偡丅嵟嬤偼俬俀俠偺傛偆側僔儕傾儖俬乛俷偑庡棳側偺偱丄彫偝側俙倁俼偱傕廫暘側偺偱偟傚偆偑丄崱夞偼婛懚晹昳傪妶梡偟偨偨傔丄偙傫側宍偵側偭偰偄傑偡丅

丂偦傟偱偼丄師偵丄扨堦廃攇悢彂偒崬傒偺僔乕働儞僗偵偮偄偰尒偰峴偒傑偟傚偆丅

丂丂丂Fout=Fvco/( (Div_a+Div_b/Div_c) *R) =Fxtal*(Pll_a+Pll_b/Pll_c)/( (Div_a+Div_b/Div_c) *R)丒丒丒丒嘆

丂丂丂丂丂丂丂Pll_a~c:Vco傪惂屼偡傞俹俴俴偺彫悢揰暘廃悢抣偱俙俶俇侾俋偱偼倫俁偺a,b,c偵憡摉

丂丂丂丂丂丂丂丂丂Div_a~c:VCO傪暘廃偡傞僨傿僶僀僟乕偺彫悢揰暘廃悢抣偱俙俶俇侾俋偱偼倫俈偺a,b,c偵憡摉

丂丂丂丂丂丂丂丂丂R:掅廃攇惗惉偺偨傔偺惍悢暘廃悢抣偱偙偙偱偼巄掕揑偵侾偲偡傞丅

丂偱寛傑傝傑偡丅椺偊偽丄偙偺嘆偱寛傑偭偨奺暘廃悢抣偐傜丄埲壓偺傛偆偵寁嶼傪偟傑偡丅扐偟丄倁俠俷偼俙偺傒丄傑偨暘廃婍偼乽0乿宯楍偺傒偺愝掕偺応崌偱偡丅俛宯楍偺倁俠俷傗暿宯摑偺暘廃婍傪巊偆応崌傕丄偦傟偧傟摨偠寁嶼偵側傝傑偡偑丄傑偀丄嵟弶偼懡廃攇悢僋儘僢僋偺惗惉側傫偰巭傔偨曽偑偄偄偲巚偄傑偡丅俶俤俿傪尒傞偲丄偲傫偱傕側偄僗僾儕傾僗偺棐偵尒晳傢傟偦偆側偺偱丄儘乕僇儖偲BFO傪侾僠僢僾偱榙偍偆側傫偰梸挘傝側偙偲傪偡傞偲丄傑偲傕側柍慄婡偺廃攇悢尮偵偼側傜側偔側傞偙偲昁掕偱偡乮徫乯丅

丂丂丂丂 Msna_p1=128* Pll_a+int(128* Pll_b/Pll_c)-512丂丒丒丒丒丒丒丒嘇

丂丂丂丂Msna_p2=128* Pll_b- Pll_c*int(128* Pll_b/ Pll_c)丒丒丒丒丒丒嘊

丂丂丂丂Msna_p3= Pll_c丒丒丒丒丒丒丒丒丒丒丒丒丒丒丒丒丒丒丒丒丒丒丒丒丒丒丒丒丒丒丒丒丒丒嘋

丂丂丂丂Ms0_p1=128* Div_a+int(128* Div_b/Div_c)-512 丒丒丒丒丒丒丒嘍

丂丂丂丂Ms0_p2=128* Div_b- Div_c*int(128* Div_b/ Div_c) 丒丒丒丒丒嘐

丂丂丂丂Ms0_p3=Div_c 丒丒丒丒丒丒丒丒丒丒丒丒丒丒丒丒丒丒丒丒丒丒丒丒丒丒丒丒丒丒丒丒丒丒丒嘑

丂偝傜偵偙偺俇偮偺僷儔儊乕僞乮俀侽乣侾俉價僢僩乯傪偦傟偧傟僶僀僩偛偲偵儗僕僗僞偵儅僢僺儞僌偟偰俽倝俆俁俆侾偵彂偒崬傒傑偡丅傑偢偼丄儗僕僗僞偵幚嵺偵僄僋僙儖摍偱寁嶼偟偨抣傪僶僀僫儕乕曄姺偟偰奺儗僕僗僞偵彂偒崬傫偱丄俽倝俆俁俆侾偺扨堦廃攇悢帪偺摦嶌傪尒傞偙偲偐傜巒傔傑偡丅儗僕僗僞偵彂偒崬傫偩捠傝偺廃攇悢偑惗惉偝傟側偗傟偽丄偦偺愭偼壗傕偱偒側偄偐傜偱偡丅忋婰偺幃偺偆偪丄Pll_a~c偲Div_a~c偺寛傔曽偵傛偭偰丄乽柍慄梡搑偵揔偟偨乿廃攇悢愝掕偑壜擻偵側傝傑偡丅偙偺傊傫偺偝偠壛尭偵偮偄偰偼屻弎偲偟傑偡丅

丂偝偰丄娞怱偺僨乕僞彂偒崬傒偵娭偟偰偱偡偑丄偍偍偞偭傁偵尵偭偰埲壓偺捠傝偱偡丅偙傟偼僨乕僞僔乕僩偵彂偄偰偁傞捠傝側偺偱偦偺晹暘偺僐僺乕傪埲壓偵帵偟傑偡丅

丂偙偙偱婥偵側傞偺偼丄彂偒崬傫偩抣傪惗惉廃攇悢偵斀塮偡傞偨傔偵偼丄乽僜僼僩俹俴俴儕僙僢僩乿偲乽僋儘僢僋弌椡偺俷俶乛俷俥俥乿偑昁梫偱偁傞偲偄偆偙偲偱偡丅偙傟偼側傫偩偐僀儎側梊姶偑偟傑偡偹丅楢懕揑偵廃攇悢傪曄壔偝偣傞倁俥俷偺傛偆側摦嶌偺応崌丄偳偆偄偆塭嬁偑婲偒傞偺偐丒丒丒丒丒傗偭偰傒傞傑偱儚僇儕儅僙儞丅傕偭偲傕丄杮棃丄僋儘僢僋僕僃僱儗乕僞偭偰偺偼丄堦夞廃攇悢傪屌掕偟偨傜丄偦偆丄昿斏偵僋儘僢僋偺俷俶乛俷俥俥側傫偰偟側偄偱偡偐傜丄偙傟偑丄柍慄偺倁俥俷偲堦斣戝偒偔堎側傞揰偱偡丅愄丄俽倝俆俈侽偱晄枮偱偁偭偨偺傕丄尨場偼偙偺曈偱偡偐傜丄嵗偟偰娕夁偡傞偙偲偼偱偒傑偣傫丅傑丄偙傟偵娭偟偰偼屻掱丄惛嵏偟偰偄偒傑偟傚偆丅

丂偝偰丄扨堦廃攇悢彂偒崬傒偑偱偒傞傛偆偵側偭偨偺偱丄摿惈傪尒偰偍偒傑偟傚偆丅偙傟偼丄傕偆丄僱僢僩忋偵偔偝傞傎偳弌偰偄傞偺偱偡偑丄俹倂倅揑娤揰偱丄傕偆堦搙尒捈偟偰傒傞偙偲偵偟傑偡丅僗儁傾僫偵娭偟偰偼丄敳孮偺嬤朤俠乛俶摿惈傪桳偡傞俫俹俁俆俉俉俙偱應掕偟傑偡丅偙傟偱應偭偰偍偗偽丄嬤朤俠乛俶偵娭偟偰偼傑偢偼娫堘偄偑偁傝傑偣傫丅壗偣亅侾係侽侾侾俉倓俛俠乛俫倸仐侾侽倠俫倸僆僼僙僢僩偱偡偐傜丄侾侽侽俵俫倸埲壓偺應掕偱偼塃偵弌傞儌僲偑偁傝傑偣傫偐側傝偺忋媺儗儀儖偱偡乮徚偟慄晹偼僪姩堘偄偱偟偨丗徫乯丅悽偺拞偺倂俤俛忋偱偼丄俽倝俆俁俆侾俙偵娭偟偰丄柍慄偺悽奅偱廳帇偡傞嫹懷堟偺摿惈傪尒偨傕偺偼偁傑傝側偄偺偱丄偄傑偝傜姶傕偁傝傑偡偑丄宖偘偰偍偔偙偲偵偟傑偟傚偆丅

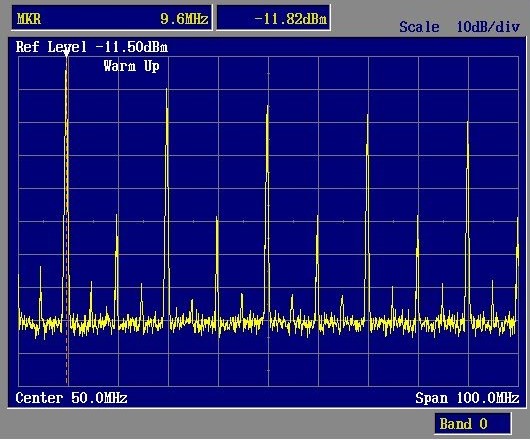

Si5153A偺嬤朤C/N摿惈

| 丂 | 愗傝偺偄偄廃攇悢乮Pll_b亖0乯 | 嵍恾廃攇悢偐傜1KH倸僆僼僙僢僩乮Pll_b偼惍悢抣乯 |

| 侾侽MH倸 |  |

|

| 俁侽MH倸 |  |

|

| 俇侽MH倸 |  |

|

| 侾侾侽MH倸 |  |

|

丂廃攇悢偼丄俀侽侽俵俫倸傑偱惗惉偱偒傞偲偄偆偙偲偱偡偑丄傑偢丄偙偺愇偱侾侽侽俵俫倸傪挻偊傞傛偆側傾僾儕働乕僔儑儞傪嶌傞偙偲偼乮屄恖揑偵偼乯傑偢柍偝偦偆側偺偱丄侾侽侽俵俫倸巭傑傝偵偟傑偡丅偙偺傛偆側僉儕偺椙偄廃攇悢偺応崌丄PLL傕弌椡暘廃婍傕惍悢偵側傞偺偱丄惗惉廃攇悢偵僕僢僞乕偑彮側偄偲峫偊傜傟傑偡丅偙傟傪尒傞偲丄掅偄廃攇悢偵偍偄偰偼嬤朤俠乛俶偵娭偟偰偼丄暥嬪偑偁傝傑偣傫偹丅怘傢偢寵偄偱偟偨偑丄敿摫懱僆儞僠僢僾倁俠俷+彫悢揰暘廃俹俴俴偲偄偆忦審偑埆偄傢傝偵偼暥嬪偺柍偄摿惈偑摼傜傟偰偄傑偡丅偙傟偵偼杮摉偵扙朮仌妘悽偺姶偑偁傝傑偡丅倃倲倎倢偲尒傑偛偆偽偐傝偱丄僗儁傾僫攇宍忋偼丄嬫暿偑偮偐側偄傎偳偱偡偺偱丄俽俽俛捠怣偵偍偄偰偼慡偔栤戣偑側偄偲尵偊傞偱偟傚偆丅幚嵺偼倃倲倎倢偵妑傋偰僕僢僞乕偼侾働僞埲忋埆偄偲偄偆榖偱偡偑丄偦偺掱搙偺楎壔偱偼丄應掕婍偱栚偵尒偊偰曄壔偑夝傞偲偄偆傕偺偱傕偁傝傑偣傫偟丄傑偟偰傗丄帹傪悷傑偣偰暦偄偰傕丄偦偺嵎偑夝傞偼偢傕偁傝傑偣傫乮徫乯丅扐偟丄侾侽侽MH倸傪挻偊偰偔傞偲偦傟側傝偺楎壔偑惗偠偰丄暅挷壒惡懷堟偺僲僀僘僼儘傾傕忋偑偭偰偒傑偡丅巹偼丄偙偺偁偨傝偩偲巊梡傪鏢鏞偡傞偙偲偵側傞偲巚偄傑偡丅偨偩丄Pll_c乮彫悢揰暘廃偺暘妱悢乯傪1000000偲戝偒側抣偵偲偭偰傕丄掅偄廃攇悢偱偼惍悢暘廃偺帪偲杦偳嬤朤C/N偼楎壔偟側偄偙偲偑傢偐傝傑偟偨丅偙傟偼偡偛偄偙偲偱偡丅

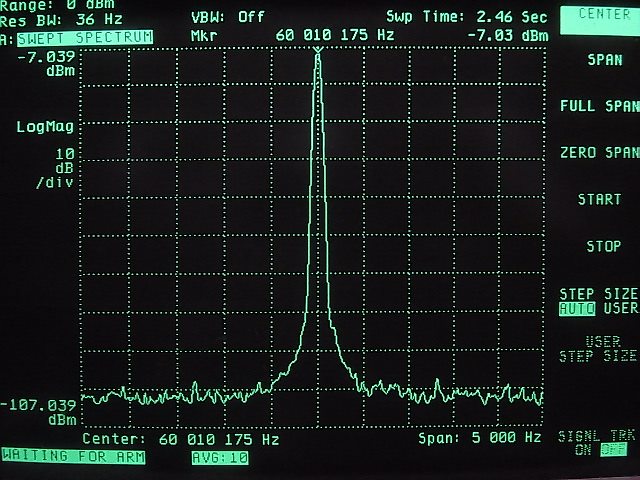

Si5153A偺僗僾儕傾僗摿惈

| 丂 | 峀懷堟 | 拞懷堟 |

| 10.001MHz |  |

|

| 30.001MHz |  |

|

| 60.001MHz |  |

|

| 110.001MHz |  |

|

丂忋恾偼俹俴俴偺暘廃偺傒彫悢揰暘廃偵偟偰傒傑偟偨丅弌椡暘廃夞楬偼惍悢偱偡丅師夞偵婰弎偟傑偡偑丄倁俥俷摍傪嶌傞応崌丄弌椡暘廃婍偼彫悢揰暘廃偵偟側偄傎偆偑丄寁嶼仌彂偒崬傒張棟懍搙傗丄俠乛俶丄抂悢偺側偄廃攇悢僗僥僢僾摍偺娭學偱丄桳棙偵側傝傑偡偺偱丄傑偢偼偙偺惂尷傪偐偗偰偍偒傑偡丅偁傑傝尩枾側偙偲傪尵傢側偗傟偽丄傾儅僠儏傾偺婡婍掱搙側傜偽丄偙偺忦審壓偱廫暘側廃攇悢愝掕偑偱偒傑偡丅

丂峀懷堟僗僾儕傾僗偼惗惉廃攇悢偑崅偔側傞偵偮傟偰攞壛偟偰偄偒傑偡丅幚偼丄僠僢僾偺幚憰偱僺儞曄姺婎斅傪巊偭偰偄傞偺偱丄傾乕僗堷偒夞偟偑挿偔側偭偰偍傝丄偳偆傕丄崅偄廃攇悢偱偼偆傑偔側偄傛偆偱偡丅PLL偵彫悢揰暘廃傪梡偄偰丄偙偆偄偭偨昁偢偟傕姰慡偱偼側偄幚憰傪峴偆応崌偼丄俁侽MH倸埲壓偱巊偆偺偑傛偝偦偆偱偡丅

丂偝偰丄扨堦廃攇悢惗惉偵娭偟偰偼偙偺曈偵偟偰偍偒傑偡丅埲壓丄廃攇悢丄Div_a丄P倢倢_c傪強梌偲偟偨応崌偺扨堦廃攇悢偺彂偒崬傒僾儘僌儔儉乮BASCOM乯偺僜乕僗僼傽僀儖乯偵娭偟偰偼丄偛梫朷偑偁傟偽丄摉曽偑懚偠忋偘偰偄傞曽偵尷偭偰丄暿搑儊乕儖偱採嫙偡傞梡堄偑偁傝傑偡丅岞奐偟側偄棟桼偼丄桳徾偝傫柍徾偝傫偺岥偝偑側偄偛堄尒偵懴偊傜傟傞傎偳姰惉搙偑崅偔側偄偲偄偆偙偲側偺偱丄暿偵傕偭偨偄傇偭偰偄傞傢偗偱偼偁傝傑偣傫乮戝徫乯丅偱偼丄崱夞偼偙偺曈偵偟偰丄師夞偼廃攇悢傪倁俥俷偺傛偆偵曄壔偝偣偰傒偰丄偄傠偄傠扵偭偰偄偔偙偲偵偟傑偟傚偆丅

丂幚偼丄慜夞偺應掕偵嵺偟偰丄偪傚偭偲崲偭偨偙偲偑偁傝傑偟偨丅偦傟偼俆侽俵俫倸乣俆侽丏侽俆俵俫倸嬤曈偲侾侽侽乣侾侽侽丏侾俵俫倸偁偨傝偱丄嬊強廃攇悢揑偵嬤愙僗僾儕傾僗偑憹壛偟偰偄傑偟偨丅俹俴俴暘廃悢偑惍悢偺帪偼栤戣側偄偺偱偡偑丄彫悢揰暘廃偵側傞丄偁傞尷傜傟偨廃攇悢斖埻乮忋婰偺侾侽侽俲俫倸嬤曈乯偱摦嶌偑偍偐偟偄偺偱偡丅偦偺廃攇悢傪奜傟傞偲栤戣偑柍偔側傞偺偱丄寁嶼娫堘偄偱偼側偄偲偼巚偆偺偱偡偑丄傑偩丄偙偺捛媦偑弌棃偰偄傑偣傫丅側傫偩偐丄愄丄僔僌僫儖僴僂儞僪幮偺侾侽丏俈俵俫倸懷僗僾儕傾僗戝敋敪帠徾偵帡偰偄偰婥枴偑埆偄偱偡乮嬯徫乯丅傑偨丄偙傟偼丄僷儔儊乕僞偺Pll_c抣乮亖暘妱悢偱尰忬偼侾侽侽侽侽侽侽乯傪曄峏偟偰傕帡偨傛偆側摦嶌側偺偱丄偙傟偵偮偄偰偼峏側傞捛媮偑昁梫偱偡丅扨弮側俹倂倅偺儈僗偩偲偄偄偺偱偡偑丅

仏仏仏仏仏丂僗僾儕傾僗偲敪怳梡僋儕僗僞儖偺曃嵎曗惓偵偮偄偰丂仏仏仏仏仏

丂偝偰丄榖戣曄傢偭偰丄惗惉廃攇悢偺惛搙偵娭偟偰偼丄敪怳婍偺俀俆俵俫倸偺僋儕僗僞儖偺敪怳廃攇悢偺岆嵎傪傕傠偵庴偗傑偡丅崱夞偼丄俀俆俵俫倸偱3倠俫倸偺曃嵎偑偁傝傑偟偨偑丄偙傟偼僋儕僗僞儖敪怳婍偺敪怳廃攇悢偦偺傕偺傪曗惓偡傞偐丄偁傞偄偼丄惗惉廃攇悢傪僋儕僗僞儖偺曃嵎暘偩偗丄僆僼僙僢僩偝偣傞庤朄傕偁傝傑偡丅偁傞偄偼丄僋儕僗僞儖敪怳偲偟側偄偱丄側傫偲偐偟偰丄乽奜晹偐傜偺惓妋側婎弨怣崋傪俽倝俆俁俆侾俙偵撍偭崬傓乿偙偲偑偱偒傟偽丄夝寛偟傑偡丅

晧壸梕検偲巆棷廃攇悢曃嵎乮Fxtal=25MHz)

丂忋恾偼丄俽倝俆俁俆侾俙偺悈徎敪怳婍偵晧壸俠傪姎傑偟偨偲偒偺惗惉廃攇悢偑惗惉廃攇悢偑俀侽俵俫倸偵偍偗傞曃嵎偱偡丅偪側傒偵丄偙偺僌儔僼偵傛傟偽丄壓恾偵帵偡傛偆側晧壸僐儞僨儞僒偺侾俆俹俥掱搙傪姎傑偣傟偽乮撪憻偺晧壸俠偼俉俹俥偵愝掕帪乯丄傎傏敪怳廃攇悢偑俀俆俵俫倸僕儍僗僩偵側傞偺偱丄嵟弶偼丄廃攇悢曗惓側傫偰娙扨偩側偀偲巚偭偰偄傑偟偨丅偲偙傠偑偳偭偙偄丄偙偺傛偆偵廃攇悢傪壓偘傞傞偨傔偵乽夁搙偵曗惓傪偐偗傞乿偲丄俽倝俆俁俆侾俙偺僋儘僢僋弌椡偺晧壸忦審偵傛偭偰偼丄惗惉怣崋偑傓偪傖偔偪傖側僗僾儕傾僗偵尒晳傢傟傞働乕僗偑偁傝傑偡丅梫偡傞偵丄敪怳偑堎忢偵晄埨掕偵側傞乽偙偲乿偑傢偐傝傑偟偨丅側偺偱丄壗帠傕夁偓偨傞偼媦偽偞傞偑偛偲偟偲偄偆偙偲偱偟傚偆丅僠僢僾奜晹偵晧壸俠傪偮偗側偗傟偽丄偙偺晄埨掕偝偼夝徚偡傞偙偲偑偱偒傑偡乮偭偰摉偨傝慜偱偡偗偳乯丅

丂幚偼丄悈徎敪怳婍偵嵶岺偡傞傛傝丄廃攇悢惛搙傪忋偘傞偄偄曽朄偑偁傝傑偡丅偦偆偱偡丅奜晹偐傜婎弨怣崋傪傇偪偙傫偱偟傑偆偺偱偡丅傑偢偼丄SSG偱俀俆MH倸偺怣崋傪壓恾偺傛偆偵擖椡偟傑偡丅

丂僋儕僗僞儖敪怳晹偼丄偨傇傫C-MOS僀儞僶乕僞偲偐偱峔惉偝傟偰傞偺偩傠偆偐傜乮仼傑偭偨偔崻嫆偼柍偄偱偡丗徫乯丄悈徎敪怳巕偑宷偑傞抂巕偺偳偪傜偐偵怣崋傪撍偭崬傔偽丄偆傑偔偄偔偩傠偆偲峫偊偨偺偱偡丅棎朶偱偡偑侾俆倓B倣偔傜偄偺惓尫攇傪撍偭崬傓偲偁偭偝傝強梫偺怣崋偑弌椡偝傟傑偡丅偙偺儗儀儖偩偲丄偄偢傟偺僺儞偱傕偪傖傫偲摦嶌偡傞偺偱偡偑丄傕偟丄壖掕偺傛偆偵偙偺敪怳夞楬偑僀儞僶乕僞偩偲偡傞偲丄僀儞僶乕僞偺弌椡懁偵奜晹怣崋傪撍偭崬傫偱偼偄偗傑偣傫丅嵟埆偺働乕僗偱偼敪怳夞楬偑攋夡偝傟傑偡丅

丂側偺偱丄奜晹怣崋傪亅俆倓B倣偔傜偄偵峣偭偰報壛偡傞偲丄XA(Pin-2)偐傜擖椡偟偨応崌偼丄弌椡偑弌傑偡偑丄XB乮Pin-3乯偩偲傑偲傕側廃攇悢偑弌椡偝傟傑偣傫丅偲偄偆偙偲偼丄敪怳夞楬偑僀儞僶乕僞偩偲壖掕偟偨応崌丄Pin-2偑擖椡懁偱偁傠偆偲悇掕偱偒傑偡丅扐偟丄偙傟偼曐徹偼傑偭偨偔偁傝傑偣傫偺偱丄傕偟丄奜晹怣崋傪Si5351A偵擖椡偡傞応崌偼丄僆僂儞儕僗僋偱幚巤偟偰偔偩偝偄丅PWZ偼堦愗愑擟傪帩偪傑偣傫丅

丂扐偟丄傕偟壖掕偑惓偟偔偰丄奜晹偐傜婎弨怣崋擖椡偑壜擻偱偁傟偽丄偙傟偼偨偄傊傫偵梡搑偑峀偑傝傑偡丅応崌偵傛偭偰偼丄VCXO傪OCXO傗偁傞偄偼GPS偱埵憡摨婜偝偣偨怣崋傪奜晹偐傜Si5351A偵擖椡偡傟偽丄旘桇揑偵埨掕搙偲廃攇悢惛搙偑岦忋偡傞偐傜偱偡丅傑丄偄偢傟偵偟偰傕丄幚巤偡傞応崌偼丄偟偮偙偄偱偡偑奆條偺儕僗僋偱偍婅偄偟傑偡丅

仏仏仏仏仏丂廃攇悢愝掕僷儔儊乕僞偺寛傔曽偲僨乕僞彂偒崬傒偵偮偄偰丂仏仏仏仏仏

丂幚偼丄俽倝俆俁俆侾俙偺廃攇悢傪寛傔傞偵偼丄偙偙偱帵偟偨奺僷儔儊乕僞傪寛傔傞昁梫偑偁傞偺偱偡偑丄偙傟偼堦堄偵偼寛傑傝傑偣傫丅巊梡忦審偵傛偭偰丄偁傞庬乽寛傔懪偪乿傪偟偰傗傞昁梫偑惗偠傑偡丅庡側惂栺偲側傞偺偼丄

乮侾乯撪憻倁俠俷偺敪怳廃攇悢偑俇侽侽乣俋侽侽俵俫倸偱偁傞偙偲丅

丂丂丂丂丂

乮俀乯Pll_b丄Pll_c偺抣偼侽乣侾侽係俉俆俈俆偱偁傞偙偲

丂丂丂丂丂

丂偵拲堄偡傟偽偄偄偱偟傚偆丅崱夞偼巊梡偡傞廃攇悢懷堟傪侾侽侽俵俫倸埲壓偲偟偰丄埲壓偺偛偲偔僷儔儊乕僞偺惂尷傪偟偰傒傑偟偨丅

廃攇悢偲僷儔儊乕僞偺娭學

| Div_a | 廃攇悢乮MH倸乯 | 廃攇悢懷暘妱乮MH倸乯偺椺 | 嵟彫暘夝擻乮H倸乯 | 廃攇悢僗僥僢僾乮H倸乯偺椺丂丂 |

| 侾侽侽 | 俇乣俋 | 俇乣俋 | 侽丏俀俆 | 俆丂丂乮俀侽乯 |

| 俉侽 | 俈丏俆乣侾侾丏俀俆 | 俋乣侾侾 | 侽丏俁侾俀俆 | 俆丂丂乮侾俇乯 |

| 俇侽 | 侾侽乣侾俆 | 侾侾乣侾俀 | 侽丏係侾俇俇俇俇俇 | 俆丂丂乮侾俀乯 |

| 俆侽 | 侾俀乣侾俉 | 侾俀乣侾俉 | 侽丏俆 | 俆丂丂乮侾侽乯 |

| 係侽 | 侾俆乣俀俀丏俆 | 侾俉乣俀俀 | 侽丏俇俀俆 | 俆丂丂乮俉乯 |

| 俁侽 | 俀侽乣俁侽 | 俀俀乣俀係 | 侽丏俉俁俁俁俁俁俁 | 俆丂丂乮俇乯 |

| 俀俆 | 俀係乣俁俇 | 俀係乣俁俆 | 侾 | 俆丂丂乮俆乯 |

| 俀侽 | 俁侽乣係俆 | 俁俆乣係俆 | 侾丏俀俆 | 俆丂丂乮係乯 |

| 侾俆 | 係侽乣俇侽 | 係俆乣俇侽 | 侾丏俇俇俇俇俇俇俇 | 侾侽丂丂乮俇乯 |

| 侾侽 | 俇侽乣俋侽 | 俇侽乣俋侽 | 俀丏俆 | 俆丂丂乮俀乯 |

| 俉 | 俈俆乣侾侾俀丏俆 | 俋侽乣侾侾俀丏俆 | 俁丏侾俀俆 | 俀俆丂丂乮俉乯 |

拲丗廃攇悢僗僥僢僾棑偺乮撪)偼Pll_b偺抣傪帵偡

仾偼奺惗惉廃攇悢懷偲暘廃悢傪儅僢僺儞僌偡傞偨傔偺昞偱偡偑丄傑偢丄偙偙偱Div乮亖嵟廔暘廃悢偵摨偠乯偼惍悢偐偮俆傑偨偼侾侽偺攞悢偲寛傔懪偪偟偰偟傑偄傑偡丅侾侽侽俵俫倸懷偱偼Div=8偲偟偰偄傑偡偑丄偙偙偱丄Div偵揔摉偱側偄抣傪嵦梡偡傞偲丄嵟廔暘夝擻偑柍棟悢偵側偭偨傝偟偰乮忋昞偺Div_a=60,30,15)丄埖偄偑柺搢偱偡丅嵟廔揑偵俽倝俆俁俆侾俙偺儗僕僗僞偵彂偒崬傓抣偼惍悢抣偱偡偐傜丄寁嶼偟偰傒傞偲夝傞偺偱偡偑丄愗傝幪偰帪偺彫悢揰埲壓偺抣偵傛偭偰偼丄廃攇悢僗僥僢僾抣偑曄摦偟偨傝偟傑偡丅側偺偱丄Div抣偼偦偆側傜側偄傛偆側悢抣傪慖傇偺偑妝偩偲巚偄傑偡丅偦傟偐傜丄弌椡夞楬偺暘廃婍偵彫悢揰暘廃傪嵦梡偡傞偺傕旔偗偨曽偑偄偄偲巚偄傑偡丅偦傟偱側偔偰傕丄僗僾儕傾僗偺懡偄彫悢揰暘廃俹俴俴傪嵦梡偣偞傞傪摼側偄偺偱偡偐傜丄弌椡夞楬偺暘廃婍偵彫悢揰暘廃婍傪梡偄偰丄偝傜偵僗僾儕傾僗傪憹壛偝偣傞偺偼摼嶔偱偼偁傝傑偣傫丅偙偺傊傫偺帠忣偼傾僾儕働乕僔儑儞僲乕僩俙俶俇侾俋偵傕婰弎偑偁傝傑偡丅

丂崱夞偼丄Pll_c乮彫悢揰暘廃夞楬偺暘夝擻傪寛傔傞乯傪侾侽侽侽侽侽侽偵屌掕壔偟偰傒傑偟偨丅慺巕偺惂尷偑丄俀侽價僢僩側偺偱丄侾侽係俉俆俈俆偑忋尷偱偡偐傜丄偦傟埲壓偺僉儕偺偄偄嵟戝抣偲偄偆尒棫偰偱偡丅偙傟偲Div抣偱嵟廔揑側廃攇悢暘夝擻偑寛傝傑偡丅忋婰偺昞偵Pll_c偑侾侽侽侽侽侽侽偲偟偨偲偒偺嵟廔暘夝擻傪帵偟偰偍偒傑偡丅偙偺拞偱嵟廔暘夝擻偼Pll_b=1偲偟偨偲偒偺抣偱偡偑丄Div偑俁侽偲偐俇侽偲偐偺偁傑傝偒傝偺偄偄悢偱側偄応崌偼丄嵟廔廃攇悢暘夝擻偑柍棟悢偵側偭偰偟傑偄傑偡丅偙偺応崌丄Pll_b偺嵟彫抣傪偆傑偔慖傫偱丄廃攇悢暘夝擻偑僉儕偺偄偄抣偵偡傞偺偑偄偄偱偟傚偆丅忋婰偺昞偱偼丄廃攇悢僗僥僢僾偑揔搙側惍悢抣偵側傞傛偆偵Pl_b傪慖傫偱傒傑偟偨偑丄偙傟傪侾侽侽Hz偲偐偵偡傞偵偼丄

丂丂丂廃攇悢僗僥僢僾亖嵟彫暘夝擻廃攇悢亊Pll_b

丂偵側傝傑偡偐傜揔媂Pll_b偺抣傪慖掕偡傞偙偲偵側傝傑偡丅丄

偙偺娭學偼僄僋僙儖偱廃攇悢丄Div_a~c,Pll_a~b傪媮傔傞寁嶼昞傪嶌偭偰偍偔偲夝傝傗偡偄偱偡乮媡偵偙傟傪嶌傜側偄偱幃偽偐傝嵘傫偱偄偰傕捈姶偑摥偒傑偣傫丗徫乯丅

丂廃攇悢偑梌偊傜傟傟偽丄忋昞偵傛偭偰Div_a丂Pll_a,b偑媮傑傝傑偡偺偱丄俛俙俽俠俷俵偱寁嶼傪偝偣傑偡丅偙偙傑偱偔傟偽丄偁偲偼幃嘇乣嘑傪寁嶼偟偰丄偝傜偵俁僶僀僩偵暘妱偟丄偍偺偍偺懳墳偡傞傾僪儗僗偵僶僀僩偛偲偵彂偒崬傒傑偡丅偙偆彂偔偲娙扨偵尒偊傑偡偑丄幚嵺偼媡曽岦偐傜僨僶僢僌偟偰偄偒傑偟偨丅傑偢偼丄寁嶼偝傟偨僶僀僫儕乕傪儗僕僗僞偵彂偒崬傫偱廃攇悢偑惓偟偔弌傞偙偲傪妋擣偟偨屻偵丄愭偺僾儘僙僗傪媡偵慿偭偰丄嵟廔揑偵偼乽廃攇悢偑梌偊傜傟傟偽儗僕僗僞偵慡晹偺僨乕僞傪彂偒崬傓乿偲偄偆僾儘僌儔儉偵偟傑偟偨丅

仏仏仏仏仏丂弌椡怣崋偺僆儞僆僼偲僨乕僞彂偒崬傒僗僺乕僪偵娭偟偰丂仏仏仏仏仏

丂偙偙傑偱棃傞偲廔嬊偑尒偊偰偒傑偡丅偁偲偼丄儘乕僞儕乕僄儞僐乕僟傪僀儞僾儕偡傟偽偄偄偺偱偡偑丄偦偺慜偵俽倝俆俈侽偱栤戣偲側偭偨丄廃攇悢曄壔帪偺廃攇悢旘傃傗弌椡俷俶乛俷俥俥偺條巕傪尒偰偍偒傑偟傚偆丅偡偱偵僆僔儘偱弌椡傪娤應偡傞傑偱傕側偔丄愭偺廃攇悢彂偒崬傒僔乕働儞僗偱僋儘僢僋弌椡傪僆僼偟偨偁偲丄儗僕僗僞偵彂偒崬傫偱丄俹俴俴傪僜僼僩儕僙僢僩傪幚巤偟乮亖怴廃攇悢斀塮乯偨偁偲偱丄僋儘僢僋弌椡傪俷俶偟傠偲偄偆屼愰戸偑偁傝傑偡偐傜丄弌椡偺俷俶乛俷俥俥偼廃攇悢曄峏帪偼昁恵側偺偐傕偟傟傑偣傫丅偙偆側傞偲栚偺慜偑恀偭埫偵側偭偪傑偄傑偡丅壗屘偭偰丄俷俶乛俷俥俥帪偺僲僀僘偑廃攇悢曄峏偵敽偭偰敪惗偡傞偙偲偼晄壜旔偩偐傜偱偡丅傑偀丄儘乕僇儖偵巊偆応崌偼丄傑偨忬嫷偼堘偭偰偔傞偺偱偡偑丄傑偢偼丄怣崋偺條巕傪尒偰偍偔偙偲偵偟傑偡丅

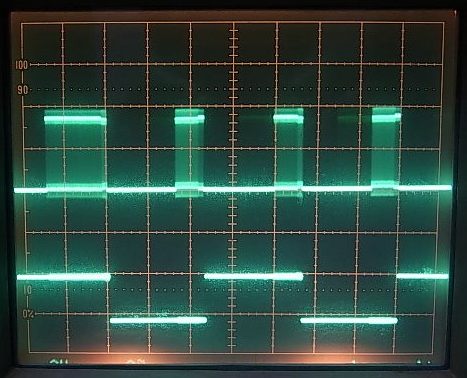

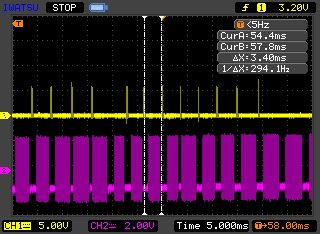

Si5351A偺廃攇悢愝掕帪偺弌椡偺條巕 乮侾倣倱/Div)

忋丗Si5351A弌椡

柍怣崋帪偼僨乕僞彂偒崬傒拞丅姰椆偲摨帪偵嵞彂偒崬傒偝傟傞偺偱弌椡怣崋偼僆僼偝傟傞

壓丗廃攇悢彂偒崬傒姰椆帪僩僌儖偡傞怣崋

丂忋婰偼廃攇悢傪僩僌儖偝偣偨乮俀廃攇悢傪岎屳偵彂偒崬傫偩乯帪偺弌椡偺條巕偱偡丅尒帠偵弌椡偑俷俶乛俷俥俥偝傟偰偄傑偡偹丅偟偐傕偙傟偼昗弨偺彂偒崬傒僔乕働儞僗傪柍帇偟偰丄儗僕僗僞偵廃攇悢僨乕僞傪彂偒崬傓慜偵丄嘆僋儘僢僋弌椡傪僆僼偟丄俹俴俴僜僼僩儕僙僢僩屻偵嘇僋儘僢僋弌椡傪僆儞偡傞偲偄偆丄嘆偲嘇偺柦椷傪幚峴偝偣偰乽偄傑偣傫乿丅彑庤偵僨乕僞傪僠僢僾偵彂偒崬傫偱俹俴俴僜僼僩儕僙僢僩偩偗偺摦嶌傪孞傝曉偟偰偄傑偡丅偦傟偵傕娭傢傜偢丄彂偒崬傒偲摨帪偵弌椡偑僆僼偝傟偰丄俹俴俴僜僼僩儕僙僢僩屻偵弌椡偑僆儞偝傟偰偄傑偡丅晄巚媍側摦嶌偱偡偑丄弌椡怣崋傪弌偟偭傁側偟偱俹俴俴偺廃攇悢偺傒傪曄偊傞偲偄偆摦嶌偑弌棃側偄傛偆偵尒偊偰偄傑偡乮杮摉偵偱偒側偄偺偐側偀丠乯丅

丂忋恾偐傜丄廃攇悢曄壔偺偨傔偺僨乕僞偺彂偒崬傒僗僺乕僪傪應傞偙偲偑偱偒傑偡丅俙倁俼偺僋儘僢僋偑俀係俵俫倸偱僆乕僶乕僋儘僢僋偟乮婯奿偼俀侽俵俫倸乯偰摦偐偟偨応崌丄廃攇悢彂偒崬傒偩偗偱丂俀丏俁倣倱掱搙偐偐偭偰偄傞偙偲偑夝傝傑偡丅偙傟偼丄廃攇悢僨乕僞傪梌偊偰偦偺懠偺僷儔儊乕僞偼慡偰寁嶼偝偣偰彂偒崬傫偩偺偱丄偙傟埲忋彂偒崬傒偑抶偔側傞偙偲偼側偄偱偟傚偆丅倁俥俷偺応崌偼丄廃攇悢曄壔暆偑彮側偄偨傔偵丄彂偒崬傒帪娫傪抁弅壔偡傞偨傔偵丄乽曄壔偟側偄僷儔儊乕僞偼彂偒崬傑側偄摦嶌乿偵偡傟偽丄偙傟埲忋偵崅懍壔偡傞偙偲傕偱偒傑偡偑丄偦偆偄偭偨僠儏乕僯儞僌偼丄乽幚嵺偵俽倝俆俁俆侾俙傪倁俥俷偲偟偰巊偆寛掕乿傪宱偨偁偲偵偟偨偄偲巚偄傑偡丅

丂偙偙偱暘偐傞偺偼丄俼俤専弌丄俴俤俢昞帵乮僷儔儗儖両乯傊偺彂偒崬傒帪娫偑崌寁侽丏俉倣俽偔傜偄偐偐傞偺偱丄僩乕僞儖偺倁俥俷偲偟偰丄俁倣俽偔傜偄偱侾廃攇悢僨乕僞偺慡彂偒崬傒偑廔椆偡傞偙偲偵側偭偰丄傑偀丄昩娫俁侽侽夞偔傜偄偺彂偒懼偊偼壜擻偠傖側偄偐偲摜傫偱偄傑偡丅偦偆側傞偲丄傑偀丄俢俢俽傛傝偼帪娫偑偐偐傝傑偡偑丄俽倝俆俈侽偲帡偨傛偆側帪娫偱偡丅俽倝俆俈侽偺帪偼丄墘嶼偑柺搢偱偗偭偙偆偙傟偵帪娫傪庢偭偰偄偨偺偱偡偑丄俽倝俆俁俆侾俙偼僷儔儊乕僞偼懡偄偱偡偑丄墘嶼偼扨弮側偺偱丄偙偺曈偱嵪傫偱偄傞偺偩偲巚偭偰偄傑偡丅偙傟偼戝偒側廂妌偱偟偨丅側偵偑尵偄偨偄偐偲偄偆偲丄偙偺僗僺乕僪側傜偽丄俀侽侽乣俁侽侽僷儖僗乛夞揮偺儘乕僞儕乕僄儞僐乕僟偱傕丄摦嶌傪捛悘偝偣傜傟偦偆偩偐傜偱偡丅僗儉乕僘側僠儏乕僯儞僌僼傿乕儖傪摼傞偨傔偵偼丄廃攇悢僗僥僢僾偲偟偰嵟掅侾侽乣俀侽俫倸傪幚尰偟偨偄偺偱偡偑丄偦傟偵傕懳墳偱偒偦偆側偺偼廂妌偱偟偨丅

仏仏仏仏仏丂廃攇悢曄壔偵偮偄偰丂仏仏仏仏仏

偲丂偄偆偲偙傠偱丄傑偢偼丄廃攇悢壜曄帪偺俽倝俆俁俆侾俙偺惗惉廃攇悢偺婳愓傪尒偰峴偒傑偟傚偆丅

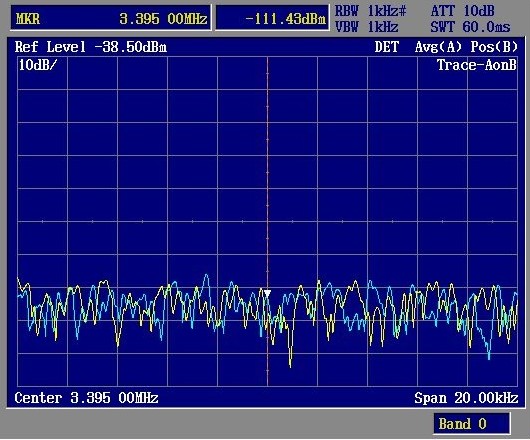

廃攇悢曄壔帪偺僗僷僀僋

丂埲慜偺俽倝俆俈侽偺帪偵庢摼偟偨丄僗儁傾僫傪俥俵専攇婍偲尒棫偰偨応崌偺丄廃攇悢楢懕曄壔帪偺摿惈偱偡丅忦審偼摨偠傛偆偵偟偰丄俽倝俆俈侽偲斾妑偡傞偙偲偵偟傑偡丅俀侽侽俫倸偺奒抜忋偺廃攇悢曄壔傪侾侽夞孞傝曉偟偰丄傑偨丄尦偺廃攇悢偵栠傞偲尵偆摦嶌傪宲懕偝偣傑偡丅偙傟傪僗儁傾僫偱廃攇悢専攇偟偨偺偑忋恾偱偡丅偙偺應掕偺堄枴偵娭偟偰偼偙偙偵彂偄偰偁傞偺偱偛嶲徠偔偩偝偄丅偁傑傝憗偄僗僺乕僪偱偼側偄廃攇悢曄壔偱偡偑丄俽倝俆俈侽偲摨偠傛偆側僗僷僀僋忬僲僀僘偑弌偰偄傑偡丅傑偀丄偙傟偼廫暘偵憐掕偝傟偨偙偲側偺偱丄憗偔丄幚嵺偵儘乕僇儖偲偟偰僀儞僾儕偟偰傒傞昁梫偑偁傝傑偡偹丅

廃攇悢曄峏帪怳暆僗僾儕傾僗

墿怓偼廃攇悢屌掕帪偱僗僾儔僢僞乕偼弌側偄

惵怓偼儘乕僞儕乕僄儞僐乕僟偱廃攇悢傪曄壔偝偣偨応崌偺僗僾儔僢僞乕敪惗

丂側偍丄偟偮偙偄傛偆偱偡偑丄儘乕僞儕乕僄儞僐乕僟傪僀儞僾儕偟偰丄廃攇悢傪摦偐偟偨偲偒偵弌傞抐懕揑側僗僾儕傾僗傪娤應偟偰傒傑偟傚偆丅俽倝俆俈侽偲摨偠傛偆側恾傪摼傞偙偲偑偱偒傑偟偨丅晛捠偺姶妎偩偲偙傟傪儘乕僇儖偵梡偄傞偺偼乽偐側傝偺桬婥乿偑偄傞偺偠傖側偄偱偟傚偆偐丠偲儅僕偵彂偔偲丄偡偱偵儘乕僇儖偵巊偭偰偄傞曽乆偐傜丄乽壗傪偦傫側怱攝偟偰傞偺丠晛捠偵巊偭偰傞傛乿偲偺惡偑暦偙偊偰偒偦偆偱偡乮徫乯丅偱偼丄偲偄偆偙偲偱丄偍懸偪偐偹丄俽倝俆俁俆侾俙傪儘乕僇儖偵巊偭偰傒傞偙偲偵偟傑偡乮傢乕丄傗偭偲偙偙傑偱偒偨偐丄僪儞僪儞僪儞丄僷僼僷僼乣乣乣丗徫乯丅

丂傑偢偼丄儘乕僇儖偲偟偰婥偵側傞丄廃攇悢曄峏帪偺怣崋僆僼僆儞偵傛傞暅挷壒傪尒偰傒傑偟傚偆丅忋恾偺傛偆偵丄俽倝俆俁俆侾俙傪儘乕僇儖偲偟偰梡偄偨僋儕僐儞乮俽倝俆俁俆侾俙偼僋儕僗僞儖敪怳偺僋儘僢僋僕僃僱儗乕僞偩偐傜丄偙偺峔惉偼乽僋儕僐儞乿偲屇傫偱偄偄偺偐側丗徫乯傪嶌偭偰傒傑偟偨丅師偺抜奒偱屆偄恀嬻娗俼倃乛僄僉僒僀僞乕傊偺揔梡傪峫偊偰庴怣廃攇悢傪俁丏俁俋俆俵俫倸乮亖偙偺僋儕僗僞儖僼傿儖僞偲摨偠乯偵偟偰丄俈俵俫倸傪庴怣偟偰傒傑偡丅

丂偡傞偲偳偆偱偟傚偆丠

丂偁傞忦審壓偱偼丄儘乕僞儕乕僄儞僐乕僟傪夞偟偰傕丄僗僾儔僢僞乕偵傛傞僾僣僾僣壒偼娤應乽偟偢傜偄乿偱偡丅

丂偦傫側偙偲丄偲偭偔偵夝偭偰傞偺偵丄壗傪偄傑偝傜丠偲巚傢傟傞曽乮仼幚嵺偵傾儖僨傿乕僲惂屼偺俽倝俆俁俆侾俙敪怳婍傪偍巊偄偺曽乆乯傕懡偄偱偟傚偆丅偟偐偟丄堦扷偙傟傪尒偰偟傑偆偲丄廃攇悢曄峏帪丄儘乕僇儖偑僆儞僆僼偝傟傞偺偵丄庴怣壒偵側傫偺塭嬁傕柍偄偲峫偊傞偺偼彮乆柍棟偑偁傞偺偱偼側偄偱偟傚偆偐丠丠丠

丂側偺偱丄僽僣僽僣壒偑敪惗乽偟偢傜偄乿棟桼傪丄堦墳偼峫偊偰傒傞偙偲偵偟傑偟偨丅埲壓偼彑庤側巹偺悇榑側偺偱丄娫堘偭偰偄偨傜偛巜揈偔偩偝偄丅

丂傑偢偼丄儈僋僒乕偺峔惉恾偲廃攇悢愗傝懼偊帪偺帪娫攇宍傪挱傔偰傒傑偟傚偆丅儘乕僇儖偑廃攇悢曄壔偵敽偭偰丄怳暆偑僆儞僆僼偝傟傞側傜丄偦傟偵傛偭偰俬俥廃攇悢惉暘偑惗惉偝傟傟偽丄暅挷偝傟偰朩奞偲擣幆偝傟傞偼偢偱偡丅側偺偱丄偙偺俽倝俆俁俆侾俙儌僕儏乕儖偺弌椡傪俬俥懷偵偰娤應偟偰傒傞偙偲偵偟傑偡丅

廃攇悢曄峏帪偺IF懷偵偍偗傞僗僾儔僢僞乕

忋恾偺嘆偺晹暘

丂忋恾偼俽倝俆俁俆侾俙偺弌椡傪俬俥懷堟偱娤應偟偨恾偱偡丅敪怳廃攇悢偼侾侽丏係俋俆俵俫倸嬤曈偱庴怣廃攇悢偑俈丏侾俵俫倸丄俬俥廃攇悢偑俁丏俁俋俆俵俫倸傪憐掕偟偰偄傑偡丅敪怳廃攇悢傪儘乕僞儕乕僄儞僐乕僟乕乮俼俤乯偱侾侽侽俫倸僗僥僢僾偱壜曄偟偰丄偦偺帪偺夁搙墳摎傪尒偨傕偺偱偡丅墿怓偼俼俤傪惷巭偟偨忬懺乮儘乕僇儖偺敪怳偼偟偰偄傞乯偱丄偙傟偼杦偳僗儁傾僫偺嶨壒儗儀儖偲摍壙偱丄偙偺偙偲偐傜俽倝俆俁俆侾俙偺嶨壒偼丄彮側偔偲傕僗儁傾僫偺巆棷嶨壒埲壓偵偼側偭偰偄傑偡乮傑偀偙傟偼摉慠偱偡偑乯丅惵偺昞帵偼丄偙偺忬懺偐傜俼俤傪夞偟偨偲偒偺僗僾儔僢僞乕傪帵偟偰偄傑偡丅偗偭偙偆側儗儀儖偺嶨壒側偺偱丄偙傟偑俬俥懷堟偵乽偡傝敳偗偨傜乿摉慠丄僽僣僽僣偲偄偆暅挷怣崋偵側傞偼偢偱偡丅

廃攇悢曄峏帪偺IF懷偵偍偗傞僗僾儔僢僞乕乮弌椡僼傿儖僞乕憓擖帪乯

丂

丂Si5351A偺弌椡BPF

IF懷乮3.395MH倸乯偵偍偗傞尭悐検偼俈俆倓B両

丂偱偼丄偲偄偆偙偲偱丄俽倝俆俁俆侾俙偺弌椡偵俁億乕儖偺俛俹俥乮忋恾乯傪憓擖偟偰丄偦偺弌椡傪摨偠傛偆偵娤應偟偨偺偑丄偙傟偱偡丅昞帵偝傟偨攇宍偺怓偺娭學傕愭偺恾偲曄傢傝傑偣傫丅偙傟傪尒傞偲丄俁丏俁俋俆俵俫倸偵偍偗傞BPF(忋恾乯偺尭悐検乮俈俆倓B傕偁傝傑偟偨乯偵傛偭偰丄俽倝俆俁俆侾俙偺俬俥懷堟偵偍偗傞嶨壒偼戝偒偔尭悐偟偰偄傑偡丅愨懳抣儗儀儖偱傒傞偲丄僗儁傾僫側偺偱姶搙偑埆偄偱偡偑丄亅侾侾侽倓俛倣掱搙偵偼側偭偰偄傞傛偆偱偡丅偙傟偼丄偐側傝偺尭悐偑摼傜傟傞偲偄偆偙偲偱偡偹丅偟偐偟丄偙偺僗儁傾僫巆棷嶨壒埲壓偵側偭偰偄傞偺偑妋擣偝傟偨偐傜偲偄偭偰丄庴怣帪偺朩奞偵側傜側偄偲偄偆曐徹偼偁傝傑偣傫丅俬俥埲崀偺庴怣婡偺姶搙偑崅偗傟偽丄偦傟偱傕朩奞偲側偭偰偟傑偆偐傜偱偡丅

丂扐偟丄偝傜側傞媬偄偺庤偑偁傝傑偡丅偦傟偼丄儈僋僒乕偺儘乕僇儖to俬俥傾僀僜儗乕僔儑儞偱丄俢俛俵偺偦傟偼俁侽乣係侽倓俛傕摼傞偙偲偑偱偒傞傕偺偑偁傝傑偡丅偙偺尭悐偑偁傞偲丄嶨壒敪惗傪偐側傝梷埑偱偒傞偲峫偊偰偄傑偡丅

丂埲忋偺傛偆側峫嶡偐傜丄庴怣婡偺忦審偵傛偭偰偼丄俽倝俆俁俆侾俙偺僗僾儔僢僞乕偼幚梡忋栤戣側偄儗儀儖傑偱尭悐偝偣傞偙偲偑偱偒傞傛偆偱偡丅帠幚丄偙偺峔惉偱丄俀侽侽僷儖僗/夞揮偺儘乕僞儕乕僄儞僐乕僟傪廃攇悢僗僥僢僾偑侾侽侽俫倸偱乽偑偟偑偟乿楢懕揑偵夞偡乮仼偙傟丄偐側傝尩偟偄忦審乯偲乽偆偭偡傜乿偲僗僾儔僢僞乕壒偱偁傞丄乽僾僣僾僣乿偲偄偆壒傪暦偗傞掱搙偱偟偨丅幚塣梡忋偼婥偵側傜側偄儗儀儖偲偄偭偰嵎巟偊側偄偱偟傚偆丅

丂偄傑傑偱偺峫嶡偑惓偟偄偲偡傞偲埲壓偺傛偆側俽倝俆俁俆侾俙傪VFO偲偟偰巊偆忋偱偺乽僉儌乿偑尒偊偰偒傑偡丅偦傟傪埲壓偵帵偟傑偡丅

|

嘆敪怳廃攇悢偲俬俥廃攇悢偑棧挷偝傟傞傎偳丄俬俥懷堟偵棊偪崬傓僗僾儔僢僞乕偼梷偊傜傟傞丅 |

丂偲偄偆偙偲偑摫偒偩偝傟傑偡丅

偝偰丄挿乆偲彂偄偰偒傑偟偨偑丄寢榑傪尵偆偲丄

丂俽倝俆俁俆侾俙偼乽摿惈傪棟夝偟偰梡偄傞側傜偽乿丄俽俽俛婡婍偺儘乕僇儖偲偟偰揔墳惈偑偁傞

丂偲敾抐偟傑偟偨丅側偍丄幹懌偱偼偁傝傑偡偑丄埲慜丄帋偟偰偄偨俽倝俆俈侽傕摨條偺孹岦偲偄偆偙偲偵側傝傑偡偹丅偄偢傟偵偟偰傕丄偙偺偁偨傝偼幚嵺偵屆乮偄偵偟偊乯偺恀嬻娗傪巊偭偨庴怣婡仌僄僉僒僀僞乕傪嶌偭偰丄妋擣偡傞偙偲偵側傞偱偟傚偆乮傕偭偲傕丄俽倝俆俁俆侾俙偺摦嶌丒摿惈偼戝懱尒愗偭偰堦抜棊偟偰偟傑偭偨偺偱丄朞偒朞偒昦傪敪徢偟偰乮徫乯愭偵恑傓偺偵傑偨帪娫偑偐偐傞偐傕乯丅偦偆側傞偲俢俢俽丄俢俢俽亄俹俴俴丄俽倝俆俈侽丄俽倝俆俁俆侾俙偲偄偭偨拞偱壗偑嵟椙儘乕僇儖偺慖戰巿偵側傞偺偐丠丠丠丂偲偄偆斾妑偵嫽枴偑堏傝傑偡丅偦傟偵偮偄偰偼丄傑偨丄夞傪夵傔偰専摙偟偰傒傛偆偲巚偄傑偡丅

丂俹俽

丂偟偐偟丄廃攇悢彂偒崬傒帪偵怣崋偺僆僼丒僆儞偑惗偠側偄僠僢僾偲偄偆偐丄俽倝俆俁俆侾俙偱傕偦偆偄偆儌乕僪偑偁傟偽丄僗僾儔僢僞乕栤戣偼偨偄偦偆妝偵側傞偲巚偆偺偱偡偑丄丒丒丒丒傕偟偐偟偰俹倂倅偑偦偆偄偆僐儅儞僪傪尒棊偲偟偰偄偨偩偗丠側傫偰徫偄榖偵偼側傜側偄偩傠偆側偀乮嬯徫乯丅

丂偦偺屻偺捛壛偱偡丅

丂傑偢丄慜夞偺朻摢偵彂偄偨丄俆侽俵俫倸丄侾侽侽俵俫倸嬤曈偺僗僾儕傾僗憹壛偱偡偑丄傕偟傗偲巚偭偰俙倁俼偺僋儘僢僋傪尒偰傒偨傜丄偁偪傖乕丄俀俆俵俫倸偺倃倲倎倢偑搵嵹偝傟偰偄傑偟偨丅偨偟偐丄偙偺倃倲倎倢偼俀係俵俫倸偺傕偺傪攦偭偰丄偦偺屻俀俆俵俫倸偺傕偺偑庤偵擖偭偨偺偼偄偄偺偱偡偑丄摨偠彫價僯儖戃偵曐娗偟偰偄偨傛偆偱偡丅偙偺俀俆俵俫倸偲俽倝俆俁俆侾偺俀俆俵俫倸偺倃倲倎倢偺敪怳廃攇悢嵎偵傛傞姳徛偑僗僾儕傾僗憹壛偺尨場偱偟偨丅婎斅傊搵嵹偡傞帪偵丄昞帵廃攇悢傪椙偔尒側偐偭偨偺偑攕場偱偡偹丅偲偄偆偙偲偱俙倁俼偺倃倲倎倢偺敪怳廃攇悢傪曄偊傟偽堦審棊拝偱偡丅偨偩丄崱夞偼丄掅偄惗惉廃攇悢乮侾侽乣侾俈俵俫倸乯偱巊偆偺偱丄僗僾儕傾僗偺憹壛傪怱攝偡傞昁梫偑側偄偺偱丄倃倲倎倢姺憰傕晄梫側偺偱偡偑丄偣偭偐偔側偺偱庤帩偪偺俀侽丏俁係俆MHz偺悈徎偵姺憰偟偰偄傑偡丅

丂偦傟偐傜丄敪怳倃倲倎倢偺廃攇悢岆嵎偺曗惓偵偮偄偰彂偒傑偟偨偑丄傕偭偲娙扨側曽朄偑偁傝傑偡丅

Fout=Fvco/( (Div_a+Div_b/Div_c) *R) =Fxtal*(Pll_a+Pll_b/Pll_c)/( (Div_a+Div_b/Div_c) *R)丒丒丒丒丒丒嘆丂丂丂

丂偺幃偺拞偱Fxtal偺抣偵俀俆俵俫倸偲偄偆抣偱偼側偔丄幚嵺偺偢傟偨敪怳廃攇悢乮e.g.俀俆丏侽侽俁俵俫倸偲偐乯傪梡偄偰寁嶼偟偨寢壥傪俽倝俆俁俆侾俙偵彂偒崬傔偽丄弌椡廃攇悢偺曗惓傪偡傞偙偲偑弌棃傑偡丅偙傟偼峫偊偰傒傟偽丄摉偨傝慜偺榖偱丄崱偼偲傝偁偊偢偙偺宍偱塣梡偟偰偄傑偡丅側偺偱偙傟傕堦審棊拝偭偲乮徫乯丅

丂偝偰丄俽倝俆俁俆侾俙偺敪怳儌僕儏乕儖偵偮偄偰偼偁傜偐偨暘偐偭偨偺偱丄偙傟傪堦墳巊偊傞宍偵巇忋偘側偄偲偄偗傑偣傫丅傕偪傠傫丄屆乮偄偵偟偊乯偺恀嬻娗俼倃乛俤倃偵梡偄傞偨傔偱偡丅偟偐偟丄偙偙傑偱彂偄偰偒偰偪傚偭偲柪偄偑弌偰偄傑偡丅

丂偲偄偆偺傕丄慜夞偺婰帠傪尒偨曽偐傜丄傗偼傝廃攇悢曄峏帪偺億僢僾僲僀僘偑婥偵側偭偰巇曽偑側偄偲偄偆屼楢棈傪懻偒傑偟偨丅懡暘丄偦偺曽偺俼倃偵偼丄慜夞彂偄偨僉儌偺晹暘偑懡彮偲傕摉偰偼傑傞偺偱偼側偄偐偲巚偄傑偡偑丄巹偺偄偵偟偊娗俼倃乛俤倃傕丄椙偔峫偊傞偲俬俥埲崀乮俙俥傕娷傔偰乯偺僎僀儞偑懡偄偺偱丄傕偟偐偡傞偲僪僣儃偵僴儅儖偐傕偟傟側偄側偲巚偄巒傔傑偟偨丅偙傟偭偰丄帺暘偱丄巊偄曽偺僉儌傪彂偄偰偍偄偰丄偦偺儖乕儖偐傜堩扙偟偨婡婍傪嶌傞偺偱偼乽傾儂娵弌偟乿偱偼側偄偱偡偐乮戝徫乯丅

丂側偺偱丄儘乕僇儖偺戞堦慖戰巿偼丄摉弶偺梊掕捠傝丄僗乕僷乕側俢俢俽偱偁傞俙俢俋俋俆俀乮係侽侽俵俫倸侾係價僢僩乯傪寉偔巊偆乮僋儘僢僋偑侾俁侽俵俫倸嬤曈乯傎偆偑丄僩儔僽儖僼儕乕偵側傝偦偆偩偲寢榑偟傑偟偨丅偟偐偟丄俽倝俆俁俆侾俙傕屻傠敮傪傂偐傟傞偺偱丄昞帵僀儞僞乕僼僃乕僗偲婎斅偺戝偒偝傪僐儞僷僠僽儖偵偟偰丄俢俢俽偲岎姺偟偰斾妑偟偰傒傞曽恓偵偟傑偡丅廬偭偰昞帵婍偵僀儞僞乕僼僃乕僗傪懙偊傞偙偲偑昁梫偱偡丅

丂偦傫側偙偲偼娙扨偩傠偆偲巚偆偱偟傚偆偑丄幚偼偪傚偭偲柺搢側偺偱偡丅偄傑傑偱偺俢俢俽夞楬偼丄彂偒崬傒僗僺乕僪偑懍偐偭偨偺偱丄俼俤偺忬懺専弌偵偪傚偭偲僒儃儕婥枴偺忬懺専弌儘僕僢僋傪巊偭偰偄偨偺偱偡偑丄崱夞偺俽倝俆俁俆侾俙偼丄偦傟偩偲彂偒崬傒帪娫偑挿偄偑屘偺岆専弌偑懡偄偺偱丄偪傖傫偲妱傝崬傒傪巊偭偰僾儘僌儔儉偟偰偄傑偡丅偲偙傠偑偙傟偑嬋幰偱丄偄傑傑偱偺俢俢俽儌僕儏乕儖偱偼俹俷俼俿俢傪侾僶僀僩弌椡偲偟丄偦傟偱丄昞帵僀儞僞乕僼僃乕僗傪峔惉偟偰偄傑偟偨丅

丂偲偙傠偑丄俼俤専弌偵妱傝崬傒乮俹俷俼俿俢丏俀乯傪巊偆傛偆偵偟偨偺偱丄偙偺曋棙側侾僶僀僩僀儞僞乕僼僃乕僗偑巊偊側偔側傝丄俹俷俼俿俢丏係乣俈偲俹俷俼俿俠丏侽乣俁偵暘妱偡傞偲偄偆傗傗偙偟偄宍偵側偭偰偟傑偄傑偟偨丅偙傟偵敽偭偰丄昞帵夞楬偺儘僕僢僋傪戝暆偵彂偒姺偊偨偺偱巚傢偸婑傝摴傪偟傑偟偨丅偣偭偐偔俙倲倣倕倗倎俉俉宯乮俀俉僺儞俙倁俼乯偱侾僶僀僩懙偭偰偄傞桞堦偺俹俷俼俿俢偵丄椙偔巊偆妱傝崬傒僺儞側傫偐愝偗側偔偰傕椙偝偦偆側婥傕偡傞偺偱偡偑偹偉丅偙傟偱丄僶僀僩僀儞僞乕僼僃乕僗偑巊偊側偔側偭偰乮傑偀丄妱傝崬傒偲昞帵僀儞僞乕僼僃乕僗傪嫟梡偡傞庤抜傕柍偄傢偗偱偼柍偄偑丄柺搢両乯丄偟側偔偰偄偄嬯楯傪偡傞偺偱偡偑乮搟乯丅

偲丄僽僣僽僣尵偭偰偄偰傕愭偵恑傑側偄偺偱丄戝恖偟偔掹傔偰丄昞帵婍偲僀儞僞乕僼僃乕僗偟偰傒偨偺偑壓偺幨恀偱偡丅丂丂丂

昞帵婍偲敪怳婍偺壖慻傒

LED僪儔僀僶婎斅偺壓偵儘乕僞儕乕僄儞僐乕僟偑屌掕偝傟偰偄傞

丂偙偺僷僱儖偵巊偭偨傾儖儈斅偼丄俼倃偵搵嵹偡傞偲偒偺曗彆斅偱偡丅偙傟偼慜柺僷僱儖偺棤偐傜俼倃偵搵嵹偝傟傑偡丅俙俢俋俋俆俀亅俢俢俽傗丄俽倝俆俁俆侾俙偺婎斅偼丄昞帵婎斅偺忋晹偵乽婽偺巕乿曽幃偱屌掕偟傛偆偲巚偭偰偄傑偡丅偙傟側傜丄斾妑偺偨傔偺岎姺傕梕堈偵側傝傑偡丅

丂嵟嬤偼傾儖僨傿乕僲偲僇儔乕塼徎偺慻傒崌傢偣偑戝棳峴偱偡偑丄崱夞偺婡婍偺応崌丄恀嬻娗婡婍側偺偱丄僈僞僀偑戝偒偔丄媽棃偺柍慄婡僀儊乕僕傪巆偟偨偄棟桼傕偁偭偰丄愄側偑傜偺俴俤俢昞帵婍傪巊偆偙偲偵偟傑偟偨丅傕偭偲傕丄崱丄僇儔乕塼徎傪巊偍偆偲巚偰傕丄傾儖僨傿乕僲偵堏峴偟側偔偰側僫儔僫僀偺偱丄偪傚偭偲帪娫傪怘偄偦偆偱偡丅側偺偱丄摉柺偼俴俤俢昞帵偱峴偔偺偐傕偟傟傑偣傫丅偨偩丄彫宍婡婍傪嶌傞偙偲偑偁傟偽丄僇儔乕塼徎偵庤傪怢偽偡偐傕偟傟傑偣傫偑丅

丂偝偰丄屼戸偽偐傝暲傋偰偄側偄偱丄娞怱偺摦嶌妋擣偱偡丅壓恾偼俀侽侽僷儖僗/夞揮偺儘乕僞儕乕僄儞僐乕僟傪傔偄偭傁偄夞偟偨偲偒偺昞帵婍傊偺彂偒崬傒僷儖僗傪帵偟傑偡丅梫偡傞偵丄懍偄僗僺乕僪偱偺彂偒崬傒偑丄摉弶偵婜懸捠傝偺帪娫偱峴傢傟偰偄傞偐妋擣偟偰偄傑偡丅偙傟傪尒傟偽丄傢偞傢偞摦夋偵偟側偔偰傕Si5351A偲昞帵婍偺摦嶌偑惓忢偱偁傞偙偲偑傢偐傝傑偡丅

儘乕僞儕乕僄儞僐乕僟傪崅懍偱夞偟偨偲偒偺LED彂偒崬傒僷儖僗

墿怓偼LED昞帵婍傊偺俇寘暘偺彂偒崬傒僷儖僗

乮俇寘暘偺俇僷儖僗偑廳忯偟偰侾僷儖僗偵尒偊偰偄傞乯

巼怓偼Si5351A偺弌椡怣崋

乮憡曄傢傜偢彂偒崬傒帪偵怣崋僽儔儞僋偑敪惗乯

丂偙傟傪尒傞偲丄妱傝崬傒偑偐偐偭偰Si5351A偵廃攇悢愝掕偟丄昞帵婍偵彂偒崬傓帪娫偺崌寁偼CPU僋儘僢僋偑俀侽丏俁係俆MHz偺偲偒偱俁丏係倣S乮恾拞偵嚈X偱昞帵偝傟偰偄傞乯偱偟偨丅偙傟側傜丄昩娫俁侽侽僷儖僗偺儘乕僞儕乕僄儞僐乕僟偱夞偟偰傕丄捛悘偡傞偺偱丄幚梡忋廫暘側僗僺乕僪偱摦嶌偡傞偙偲偑傢偐傝傑偟偨丅傔偱偨偟傔偱偨偟偱偡丅

丂偲偄偆偙偲偱丄偦傠偦傠Si5351A偺僱僞傕恠偒偰偒傑偟偨丅嵟屻偵丄奺庬偺敪怳婍偺摿挜偵偮偄偰傑偲傔偰偍偒傑偟傚偆丅

昞丂奺庬敪怳婍偺摿挜偺惍棟

| 昡壙崁栚 | 夞楬婯柾 | 摦嶌廃攇悢 | 嬤朤C/N | 嗝懷堟Spur. | 峀懷堟Spur. | F曄峏帪Splatter | 僾儘僌儔儉乮帺嶌乯 |

| DDS+PLL | 亊 | 仢 | 乑 | 仜 | 仜 | 仢 | 乑 |

| DDS-AD9850 | 仮 | 仮 | 仢 | 仮 | 仮 | 仜 | 仢 |

| DDS-AD9952 | 亊 | 仜 | 仢 | 仮 | 仮 | 仜 | 仢 |

| Si570 | 仢 | 仜 | 仢 | 乑 | 亊 | 亊 | 亊 |

| Si5351A | 仢 | 仜 | 仢 | 乑 | 亊 | 亊 | 亊 |

丂偙傟偼巹偺彑庤側壙抣婎弨偱昡壙偟偰偄傑偡偑丄暔棟揑側摿惈偼偲傕偐偔丄僾儘僌儔儉擄搙偼丄帺嶌偟側偄偱岞奐僼傽僀儖傪棳梡偡傞偺偱偁傟偽昡壙偼傑偭偨偔堎側偭偰偒傑偡丅偙傟傪尒傞偲丄僔儕僐儞儔儃孯抍偼丄偝偡偑偵柍慄VFO偼杮棃偺梡搑偱偼側偄偺偱丄崁栚偵傛偭偰偼昡壙偑戝偒偔僶儔偮偒傑偡偑丄偙偺偁偨傝偼偁傞掱搙妱傝愗偭偰巊偆偺偱偁傟偽丄柍慄梡搑乽偵傕乿枺椡揑偲偄偆偙偲偵側傞偺偱偟傚偆丅

丂幚偼丄嵟弶偼奺昡壙崁栚偛偲偵揰悢傪偮偗偰傒傛偆偲巚偭偨偺偱偡偑丄崁栚偛偲偺揰悢偺妱傝摉偰偼丄偦偺崁栚傪偳傟偩偗廳帇偡傞偐偑丄屄恖偺壙抣娤偵埶嫆偡傞偺偱丄揰悢傪偮偗偰傕偁傑傝堄枴偑側偄偲巚偭偨偺偱丄巭傔傞偙偲偵偟傑偟偨乮徫乯丅

丂偙偆傗偭偰尒捈偟偰傒傞偲丄巹偺岲傒偼側傫偲偄偭偰傕DDS偱偡丅偦傟傕係侽侽M倱倫倱偱侾係價僢僩偺AD俋俋俆倶偑偄偄偱偡偹丅嵟嬤偼侾G倱倫倱偺DDS傕偁傝傑偡偑丄偝偡偑偵巊偆偨傔偵偼僶儕傾乕偑崅偄偱偡丅傛偭偰丄偄偵偟偊恀嬻娗RX/EX偺儘乕僇儖偼DDS-AD9952偵寛掕偟偨偄偲巚偄傑偡丅

亙戝棨桼棃乮僋僜乯曻憲彍嫀梡僼傿儖僞亜丂亂2017.3.18亃

丂崱夞偺僩僺僢僋偼懅敳偒揑偱偼偁傝傑偡偑丄幚偼偗偭偙偆桳塿側忣曬偱偡丅

丂埲慜偵俽俽俿偝傫偺僽儘僌偵丄偙偪傜偺僩僢僾僼傿儖僞偺婰帠偑弌偰偄傑偟偰丄偄偨偔嫽枴傪帩偪傑偟偨丅巟撨偐傜偺俈俵俫倸偺朩奞揹攇偼杮摉偵廥偄偺偱丄側傫偲偐側傜側偄偐偲偼巚偆傕丄側傫偣丄僶儞僪抂偐傜帄嬤嫍棧偵俽俋+係侽倓俛僆乕僶乕偺嫮搙偱峌傔偰偔傞偺偱偡偐傜丄擛壗偲傕偟偑偨偄忬嫷偱偟偨丅捠忢偺俴俠-俛俹俥偱偼偝偡偑偺愗傟枴傪屩傞俢倂俵偝傫僼傿儖僞偱傕丄偙偺暢曻憲偺梷埑偼偍庤忋偘忬懺偱偡丅

丂愄偼丄妋偐僋儕僗僞儖僼傿儖僞偱俈俵俫倸懷偺傕偺傪悢屄愗傝懼偊偰巊偆傾僾儘乕僠偑偁偭偨偐偲婰壇偟偰偄傑偟偨偑丄偝偡偑偵摿拲悈徎傪梡偄偨倃俥丄偦傟傕侾侽屄扨埵偱梡堄偟側偄偲僶儞僪偺僼儖僇僶乕偑晄壜擻側偺偱丄偙傟偼丄尷傜傟偨偍戝恠偺偍梀傃掱搙偵峫偊偰偄傑偟偨丅廬偭偰丄戝棨暢曻憲偺朩奞傪掅尭偡傞偨傔偵偼丄傂偲偊偵僼儘儞僩僄儞僪偺俬俵摿惈傪忋偘傞偟偐庤偑柍偐偭偨傢偗偱偡丅

丂偦傟偑偳偆偱偟傚偆丠崱傑偱偙偪傜偺専摙偵婥偑晅偐側偐偭偨晄摽傪抪偠傞師戞偱偡丅嶌偭偰傒傞偲丄嬌傔偰楑壙偱偐偮椙岲側摿惈偱丄慺惏傜偟偄傾僾儘乕僠偱偁傞偙偲偑傢偐傝傑偟偨丅偙傟傕丄幚嵺偵庤傪摦偐偝側偄偲暘偐傜側偄傕偺偱偡偹丅

丂偝偰丄偙偪傜偱偼偄傠偄傠側専摙椺偑偁偭偨偺偱偡偑丄偲傝偁偊偢俈俀侽俆倠俫倸偺戝棨暢曻憲傪偱偒傞尷傝尭悐偝偣丄偦傟埲忋偺俈俀俀侽倠俫倸偺摨偠偔暢曻憲偼杘柵丄偦傟埲忋偺廃攇悢偺傕偺偼傎偲傫偳暦偙偊側偔偡傞僼傿儖僞傪嶌偭偰傒傞偙偲偵偟傑偟偨丅嵟弶偼丄嵞尰惈偑偳傟偩偗偁傞偺偐怱攝偱偟偨偑丄弌棃偨屻偵僩儔僕僃僱偱捛偄崬傔偽偄偄偩傠偆偲僞僇傪偔偔偭偰偄傑偟偨丅乮偦偺妱偵偼俿俠偲偐偱挷惍偑偱偒傞傛偆側攝慄僷僞乕儞偵偼側偭偰側偄偺偱偡偑丄偙傟偼偛垽沢偲偄偆偙偲偱丅乯

丂攝慄恾偼偙偪傜偺崁斣倖偺傕偺傪巊傢偣偰偄偨偩偒傑偟偨丅僆儕僕僫儖偲堘偆偺偼丄儅僢僠儞僌僩儔儞僗傪俥俛俉侽侾偵丄傑偨俀丏俈兪俫偺俼俥俠偑柍偐偭偨偺偱侾兪俫偲侾丏俆兪俫偺僔儕乕僘乮俀丏俆兪俫乯偵偟偰偟傑偭偨偙偲偱偡丅偦偺懠偺僐儞僨儞僒偼乽昞帵乿偝傟偰偄傞梕検偩偗偼愝寁偲摨偠偵側傞傛偆偵慖傫偱偱傒傑偟偨丅傑偨丄岠壥偑弖帪偵幚姶偱偒傞傛偆偵丄僗儖乕偲僼傿儖僞乕傪愗傝懼偊傞僗僀僢僠傕偮偗偰傒傑偟偨丅

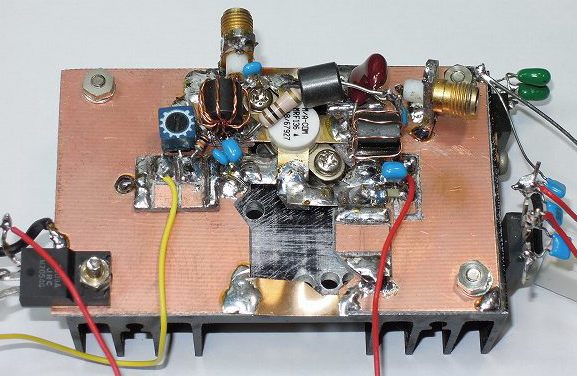

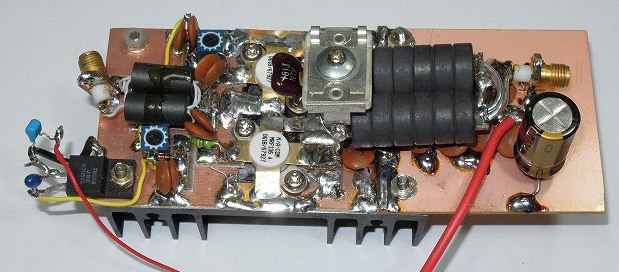

夞楬恾

幚憰恾

丂幚憰偼忋恾偺傛偆偱丄偄偮傕偺僇僢僥傿儞僌-儔儞僪岺朄乮徫乯偱偡丅僆儕僕僫儖偼丄僙儔儈僢僋慺巕偺攝抲偑丄偪傚偭偲偄偨偩偗側偄乮寢崌偟傗偡偄丠乯姶偠偑偟偨偺偱丄弌棃傞尷傝儔僀儞忬偵側傞傛偆偵偟偰傒傑偟偨偑丄偙偆偡傞偲丄崱搙偼晹昳偺傾乕僗偑偲偭嶶傜偐偭偰偟傑偭偨偺偱丄嫟捠僀儞僺乕僟儞僗偵傛傞寢崌偑惗偠傞偐傕偟傟側偄偲偄偆丄僨傿僗傾僪僶儞僥乕僕傕偱偰偒偰偟傑偄傑偟偨丅幚嵺偺偲偙傠丄俠俥慺巕偺攝抲偲傾乕僗偺暘嶶偱偼丄偙傫側掅偄廃攇悢偵偍偄偰偼偳偪傜偑埆塭嬁偑偁傞偺偐偼丄椙偔傢偐傜側偐偭偨偺偱乮傑偀暘棧偼晄壜擻偱偟傚偆乯丄幚尰摿惈偱妋擣偡傞偟偐側偄偱偟傚偆偹丅

丂傑偢偼丄俀帪娫偱慻傒忋偘偨夞楬傪俿俧偵妡偗偰傒傑偡丅

嶌傝偭傁側偟偺嫹懷堟摿惈

丂弌棃忋偑傝偼偙傫側姶偠偱丄偦傟偭傐偔弌棃偰偟傑偄傑偟偨丅憓擖懝幐偼俁乣係倓俛丄俈俀侽俆倠俫倸偵偍偗傞尭悐偼侾俉倓俛偔傜偄偲側傝傑偡丅俈侾侽侽倠俫倸埲忋偼彮偟懝幐偑懡偐偭偨傝丄俈俀侽俆倠俫倸偵偍偗傞尭悐検偑彮側偐偭偨傝偲偄偭偨揰偼偁傝傑偡偑丄傑偭偨偔晹昳傪慖暿偟側偄偱丄挷惍傕柍偟偱偙偙傑偱偺摿惈嵞尰偡傞乽愝寁乿偼乽戝偟偨傕偺乿偩偲巚偄傑偡丅嬶懱揑偵偼丄奺僐儞僨儞僒傪僩儕儅乕+屌掕俠偵偟偰捛偄崬傔偽丄愝寁抣傑偱捛偄崬傓偺偼擄偟偔側偄偲巚傢傟傑偡丅偨偩丄偦傟傛傝偼丄壗傕峫偊側偄偱攝慄偡傟偽丄偙偺掱搙偼幚尰偱偒偰偟傑偆偲偄偆偺偼丄戝偒側儊儕僢僩偱偼側偄偱偟傚偆偐丠婲埬幰偵攺庤妳嵮偱偡乮僷僠僷僠乯丅

嶌傝偭傁側偟偺峀懷堟摿惈

丂忋婰偺偛偲偔丄曐徹尭悐検偼俇俆倓俛掱搙偲側傝傑偟偨丅憶偑偟偄戝棨暢曻憲偼俈俀俆侽倠俫倸埲忋偵傕偐側傝偁傞偺偱丄偦偄偮傜偺揹埑偑侾/侾侽侽侽埲壓偵側傞偭偪傘乕偺偼旕忢偵婥暘偑偄偄偱偡丅偄傑傑偱丄偙偺暢曻憲偑傢偑暔婄偵偺偝偽偭偰偄偰丄偙傟傜偺崿曄挷乮偆傢乕夰偐偟偄尵梩乯丄憡屳曄挷偱朩奞偝傟偰偄偨塭嬁偑柍偔側傞偺偼旕忢偵婥帩偪偺偄偄偙偲偱偁傝傑偡丅

丂偲偼偄偭偰傕丄偙偺僼傿儖僞丄峔惉慺巕偑僙儔儈僢僋偱偡丅偦傟傕俇抜傕偺慺巕傪巊偭偰傞偺偱丄儕僯傾儕僥傿偑婥偵側傝傑偡丅偊丠庴摦慺巕側偺偵儕僯傾儕僥傿偭偰壗傛丠偲嬄傞曽偼丄彮偟丄偳偙偐偱曌嫮偟偰偍偄偰偔偩偝偄丅側偺偱丄偲偄偆傢偗偱傕側偄偱偡偑丄俬俵俢傪應偭偰偍偒傑偟偨丅偝偭偦偔丄怴婯僔僌僫儖傾僫儔僀僓偺俵俽俀俉俁侽俙偺偍弌傑偟偱偡丅

IMD摿惈乮嶲峫乯

丂擖椡偼俀丏俉倓俛倣亊俀乮拞搑敿抂偱偡偑丄偨傑偨傑丄俙俿俿敳偗偱偙偺抣偩偭偨偺偱丄傑偀丄儗儞僕偲偟偰偼戝偒偔奜偡偙偲偼側偄偩傠偆偲巚偭偰丄偦偺傑傑應偭偨乯偱丄摼傜傟偨俬俵俁偺僉儍儕傾偵懳偡傞憡懳抣偼俆俀倓俛偱偡偐傜丄俬俬俹俁偼俀俋倓俛倣掱搙偵側傝傑偡丅傑偀丄偙偺娙堈朄偱偼俬俵偺弌曽偑棟榑捠傝偱偁傞偙偲傪壖掕偟偰偄傑偡丅偲偙傠偑丄僙儔儈僢僋慺巕偺応崌偼偦偆偠傖側偄偐傕丒丒丒側傫偰寽擮傕乮戝偄偵乯偁傝傑偡偑丄傑偀丄懘張偺偲偙傠偼丄婥偵側傞恖偑捛帋偟偰偔偩偝偄丅嵟弶偵弎傋偨偲偍傝丄偁偔傑偱丄偙偙偼乽懅敳偒乿偱偡偐傜乮徫乯丅

丂偱丄傕偲偵栠偭偰丄偙傟偩偲丄俁俆倓俛倣埲忋偺俬俬俹俁傪帩偮敿摫懱傾僢僾僐儞僶乕僕儑儞婡埲奜偱偼丄僼傿儖僞偺摿惈偑倫倧倧倰側偙偲偱俬俵塭嬁偑婲偒傞偙偲偼偁傝傑偣傫丅幚嵺偵丄偄偵偟偊恀嬻娗婡丄俿俼倃俁侽俆偵偮側偄偱暦偄偰傒傞偲丄梉曽嬤偔偺帪娫懷乮暢曻憲偺惃椡憹戝帪娫懷乯偺庛偄怣崋擣幆偵偼妋偐偵岠壥偑偁傞傛偆偱偡丅傕偭偲傕丄僼傿儖僞擖傟偨応崌偺僲僀僘偺尭傝曽偼丄扨偵僼傿儖僞憓擖懝幐乮俁倓俛乣乯偺偣偄丠側傫偰堄抧埆側尒曽傕偱偒傑偡偑丄庛偄怣崋偑暦偒傗偡偔側傞岠壥偼乽偁傞乿偲巚偄傑偡丅

丂摿偵俿俼倃俁侽俆偼僼儘儞僩僄儞僪偑庒姳庛傔側偺偱丄暦偄偨姶偠偺夵慞岠壥偼恀嬻娗婡傛傝戝偒偄姶偠偱偡丅偙傟偑丄僩僢僾偵彫怣崋俥俤俿摍傪梡偄偨帺嶌婡側傜偽丄偦偺岠壥偺幚姶搙崌偼傛傝懡偄偺偱偼側偄偐偲巚偄傑偡丅側偺偱丄恀嬻娗婡傗俫倝倗倛亅俬俹側敿摫懱傪梡偄偨婡婍傛傝偼丄娙堈側帺嶌婡偵偙偦桳梡側偺偱偼側偄偱偟傚偆偐丠

丂尩枾偵斾妑偡傞側傜丄僼傿儖僞偺偁偲偵俁倓俛掱搙偺僲乕僩儞傾儞僾乮俧倎倝値亖俇倓俛偺傾儞僾偵俁倓俛偺俙俿俿傪偐傑偡偲偐乯偲偐傪擖傟偰斾妑偟偰傒傞偲偄偄偱偟傚偆丅偦偺応崌偺傾儞僾偺俬俬俹俁偼俁俆倓俛掱搙偁傞偙偲偑朷傑偟偄偱偡偑丅

丂偝偰丄嵟屻偵柺敀偄恾傪偍尒偣偟傑偟傚偆丅

捠傝敳偗丠丠丠

丂偙偺僼傿儖僞傪侽乣係侽俵俫倸偱廃攇悢僗僀乕僾偝偣偨偺偑忋恾偱偡丅側偵傗傜侾俋俵俫倸偔傜偄偺偲偙傠偵戝偒側乽捠傝敳偗乿偑偁傞傛偆偵尒偊傑偡丅偙傟偼偄偨偩偗傑偣傫偹丅偟偐偟丄偳偆偄偆儊僇僯僘儉偱偙傫側偵戝偒側捠傝敳偗偑偱偒傞偺偐丄椙偔傢偐傝傑偣傫丅傕偟偐偟偰應掕儈僗丠丠丠側傫偰巚偭偰偟傑偄傑偡丅傑偀丄幚嵺偵侾俋MH倸嬤曈偺怣崋傪偙偺BPF偵捠夁偝偣偰丄暿偺僗儁傾僫偱尒偰傕丄偙偺儗儀儖偺怣崋乮捠傝敳偗乯偑妋擣偱偒傑偡偺偱丄傕偟偐偡傞偲丄SW夞楬偐傜偺夞傝崬傒偺壜擻惈丠傕偁傝傑偡乮偙偺傛偆側掅偄廃攇悢偱偼偪傚偭偲峫偊偵偔偄偺偱偡偗偳乯丅偟偐偟側偑傜丄偙偺懷堟側傜偽庴怣婡偺曽偺擖椡俛俹俥偱廫暘慾巭偱偒傞偼偢側偺偱丄栤戣偵偼側傜側偄偲巚偄傑偡偑丒丒丒丒側傫偩偐晄巚媍偱偡丅

亙僾儘僌儔儅僽儖傾僢僥僱乕僞乮偺巆奫乯亜丂亂2017.5.24亃

丂崱夞偼抪偢偐偟側偑傜偆傑偔峴偐側偐偭偨帠椺偺傾僢僾偱偡丅旛朰榐偱偡偺偱丄嫽枴偺側偄曽偼僗儖乕偟偰偔偩偝偄丅

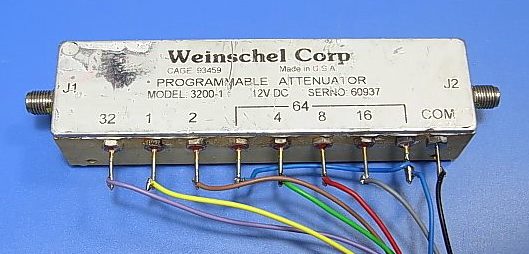

愄峸擖偟偨僾儘僌儔儅僽儖ATT

丂戝愄偵丄僴儉僼僃傾偱仾偙傫側俙俿俿傪峸擖偟偰偁傝傑偟偨丅倀俽僕儍儞僋傪愱栧偵埖偭偰偄偨丄偍偠乕偝傫丠偺傗偭偰偄偨嶉嬍偺夛幮偐傜偩偭偨偲巚偄傑偡丅妋偐丄偙偺斕攧尦傪捈愙朘偹偨偙偲傕偁傝傑偟偨偭偗丒丒丒丒丅幚偼丄偙偺俙俿俿偼攦偭偰偐傜偐側傝偺婜娫曻抲偟偰偍偄偨偺偱偡偑丄壗傪巚偭偨偐丄儘乕僞儕乕僄儞僐乕僟偱俙俿俿検傪壜曄偟偰傗傞儌僕儏乕儖儐僯僢僩偵巇忋偘傛偆偲峫偊偨偺偱偡丅偙偺晹昳偺摿挜偼丄侾俀俈倓俛傕偺俙俿俿傪侾倓俛僗僥僢僾偱惂屼偱偒傞偲偄偆偲偙傠偵桳傝傑偡丅侾俀俈倓俛側傫偰傾僢僥僱乕僔儑儞検偑丄夢傝崬傒側偔偙傫側彫偝側儐僯僢僩偱幚尰偱偒傞偺偐偳偆偐丠傕娷傔偰嫽枴偑偁傝傑偟偨丅

丂偙偺俙俿俿偼僶僀僫儕乕偱俙俿俿検偑婯掕偝傟偰偄傞偺偱丄僪儔僀僽偡傞偺偼嬌傔偰娙扨偵側傝偦偆偱偡丅侾僶僀僩偺曄悢傪丄擖椡偝傟偨儘乕僞儕乕僄儞僐乕僟偺倀俹仌俢俶怣崋偵墳偠偰憹尭偟偰丄偦偺抣傪俙俿俿偵偦偺傑傑弌椡偡傟偽丄埲忋廔傢傝偩偐傜偱偡丅傕偪傠傫昞帵傕偝偣傞昁梫偑偁傝傑偡偑丄偙傟傕娙扨偵嵪傒傑偡丅

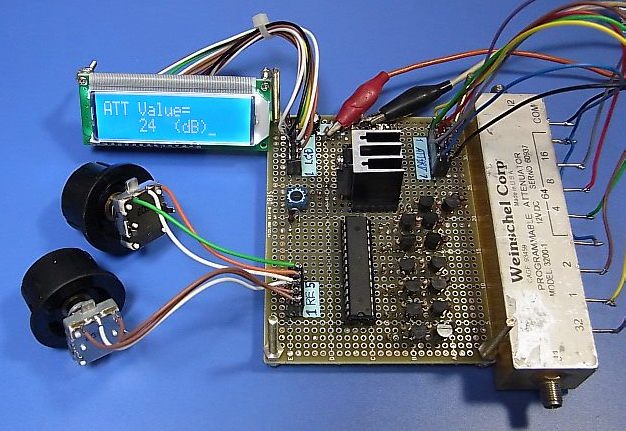

惂屼夞楬偺僽儘僢僋恾

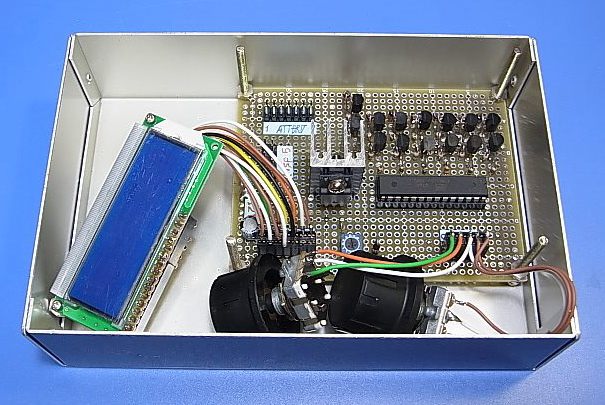

丂忋婰偺婡擻傪僽儘僢僋恾偵傑偲傔傞偲丄偙傫側姶偠偵側傝傑偡偑丄娙扨偵幚尰偱偒偦偆偱偡偹丅帠幚丄夛幮偐傜婣偭偰怮傞傑偱偺抁偄帪娫傪巊偭偰傕丄俁擔偱崪奿偼嶌傝忋偘傞偙偲偑偱偒傑偟偨丅

慡懱幨恀乮摦嶌拞乯

丂俹倂倅偵偟偰偼捒偟偔丠俴俠俢昞帵偱偡丅巹偺応崌俴俠俢偼丄偁傑傝岲傒偱偼側偄偺偱偡偑丄廂梕働乕僗傪戝偒偔偟偨偔側偄偺偱巇曽側偟偵敀敳偒偺俴俠俢昞帵婍傪慖傫偱傒傑偟偨丅

丂僾儘僌儔儉偼娙扨偡偓偰丄俉侽儔僀儞偱廔椆偱偡丅摦偐偟偰傒傞偲丄杦偳堦敪偱摦嶌俷俲丅傑偀丄傗偭偰傞偙偲偑娙扨偱偡偐傜偹偉丅偲偙偙傑偱偼弴挷偱偟偨丅偱偼丄偲偄偆偙偲偱丄侾俀俈倓俛傕偺尭悐偑傑偲傕側偺偐偄側丠偲惛枾偵應掕傪巒傔偨偺偑塣偺恠偒偱偟偨乮嬯徫乯丅塣偺恠偒偲偼傛偔尵偭偨傕偺偱丄乽傑偲傕偵摦偔乿偲偄偆岾乽塣乿偑恠偒傞丒丒丒丒偡側傢偪俙俿俿儐僯僢僩偑屘忈偟偰偟傑偭偨偲偄偆傢偗偱偡乮嬯徫乯丅

丂偲偄偆偺傕丄摦嶌妋擣傪偟偰偄傞偆偪偵丄側傫偲侾倓俛偺僽儘僢僋偑岆摦嶌傪巒傔傑偟偨丅惂屼揹埑報壛帪偼侾倓俛偺俙俿俿検偺偼偢側偺偱偡偑丄偙偺儐僯僢僩偩偗偱俀侽乣俁侽倓俛偺尭悐偑婲偒傞傛偆偵側偭偰偟傑偄傑偟偨丅嵟弶偼壗夞偐偙傫側摦嶌偵棊偪崬傫偩乽偩偗乿偩偭偨偺偱偡偑丄挷嵏偱壗搙傕俷俶/俷俥俥傪孞傝曉偡偲丄嵟廔揑偵偼俀侽乣俁侽倓俛偺尭悐検偑掕忢揑偵昞傟傞傛偆偵側偭偰偟傑偄傑偟偨丅

丂偙偆側傞偲丄傕偟丄侾倓俛偺儐僯僢僩偩偗偵晄嬶崌偑敪惗偟偨偺側傜丄偙偺儐僯僢僩偼奜偟偰偟傑偭偰丄暘夝擻傪俀倓俛偵偟偰偟傑偊両偲棎朶側偙偲傪峫偊偰丄俙俿俿僗僥僢僾傪俀倓俛偵僾儘僌儔儉傪彂偒姺偊傑偟偨丅偲偙傠偑丄崱搙偼俀倓俛偺僽儘僢僋偲偄偆偐儐僯僢僩偱傕忋婰偲摨偠傛偆側尰徾偑弌巒傔傑偟偨丅

丂慡偔帩偭偰栵夘偱偡偹偉丅偙偺挷巕偩偲丄偙偺俙俿俿偺慡儐僯僢僩偱摨偠傛偆側晄嬶崌偑婲偒傞偙偲偵側傞偺偐傕偟傟傑偣傫乮嬯徫乯丅峸擖偺帪揰偱丄偡偱偵惢憿屻偐側傝偺帪娫偑宱夁偟偰偄傞傛偆偵巚傢傟偨偺偱偡偑丄峸擖屻偐傜傕侾侽擭偑宱夁偟偰偄傑偡丅偝偡偑偵傕偆宱帪揑偵儕儗乕偺愙揰庻柦側偺偱偟傚偆偐丠丠丠丠

丂偲偄偆偙偲偱丄愙揰暅妶傪婜懸偟偰丄懡悢夞愙揰乽悹摦乿帋尡傪幚巤偟偰傒傑偟偨丅

丂撪晹儕儗乕偺愙揰傪壗搙傕愙怗偝偣傞偙偲偱丄愙怗晄椙偺搙崌偄偑夵慞偝傟傞乮巁壔暔偑攳偑傟傞丠乯偐傕偟傟側偄偲峫偊傑偟偨丅側偺偱丄俙倁俼偱愙揰僆儞僆僼乮亖俙俿俿検壜曄乯傪孞傝曉偡僾儘僌儔儉傪嶌偭偰摦嶌偝偣偰偄傑偟偨丅偁傑傝夞悢偑懡偄偲丄儕儗乕偺庻柦偵傕娭傢偭偰偔傞偲巚偭偰丄傑偀俁侽侽夞偔傜偄俷俶乛俷俥俥偝偣偰傒偨偺偱偡偑丄寢壥偼嶶乆偱偟偨丅愙揰暅妶偼偍傠偐丄椙岲偩偭偨愙揰傕楎壔偟偰偟傑偭偨傛偆偱丄慡儐僯僢僩俉偮偺偆偪丄俇偮偺儐僯僢僩偑僟儊偵側偭偰偟傑偄傑偟偨両偙傟偱丄偙偺俙俿俿偼傑偭偨偔巊梡晄擻偵側偭偰偟傑偭偨傢偗偱偡丅

丂偙傟偵偼丄傑偝偟偔乽偁傫偖傝乿偱偡丅傕偲傕偲屆偄僕儍儞僋乮偳偺偔傜偄巊傢傟偨偐晄柧乯偺峸擖偱偁傝丄偝傜偵峸擖偐傜侾侽擭傕宱偭偰偄傞偺偱丄巇曽偑側偄偺偐傕偟傟傑偣傫偑丄俵倎倓倕丂倝値丂俙倣倕倰倝們倎偵偪傚偭偲晄怣姶傪帩偭偰偟傑偭偨偙偲傕帠幚偱偡乮偆偪偺幵側傫偐侾俁擭娫僩儔僽儖柍偟偩偧丗徫両乯丅崱偱傕偙偺夛幮偺僾儘僌儔儅僽儖俙俿俿偼丄俤倐倎倷偱偐側傝廍偊傞偺偱偡偑丄偙傫側忬嫷傪尒傞偲丄偝偡偑偵庢傝婑偣傞婥偼偍偒傑偣傫丅

儃僢僋僗偵廂傑偭偨僐儞僩儘乕儖夞楬

丂偝偰丄崱屻偳偆偡傞偐偱偡偑丄愭偵彂偄偨傛偆偵倂倝値倕倱們倛倕倢偺傾僢僥僱乕僞傪怴偨偵挷払偡傞婥偼婲偒側偄偺偱偡偑丄傕偟偙偺傑傑嫮堷偵愭偵恑傔傞偺偱偁傟偽丄俙俿俿晹暘偺帺嶌偲偄偆偙偲偵側傝傑偡偱偟傚偆偐丠懷堟傪梸挘傜偢偵俆侽侽俵乣侾俧俫倸偔傜偄偺傕偺側傜丄摨幉儕儗乕傪巊偊偽壗偲偐偱偒偦偆側婥傕偟傑偡偑丄崱偡偖偵偼丄崱夞偺倂倝値倕倱們倛倕倢僔儑僢僋偐傜棫偪捈傞偺偼柍棟偱偡乮徫乯丅帪婜傪尒偰丄傗傞婥偵側偭偨傜忋婰偺嬍庤敔傪奐偄偰丄帺嶌傪帋傒傛偆偐偲巚偭偰偄傑偡丅