�I�[���h���O�̃~�N�T�[�`�t�@�C�i����

| �^��ǎ��r�r�a�g�����V�[�o���M�� |

�UDC6�Ƒ��̃����[�g�J�b�g�I�t�ǂ̗������������r

6DC6�i���̓�{�j�ƂUAZ�W

6AZ8�̂T�ɕ���6DC6�ɗގ��̓���

�UDQ�UB�i�E�j�ƂUDQ5�i���j��IM����

���a���������������@�l�����������������@���@�y2012.4.�P�z

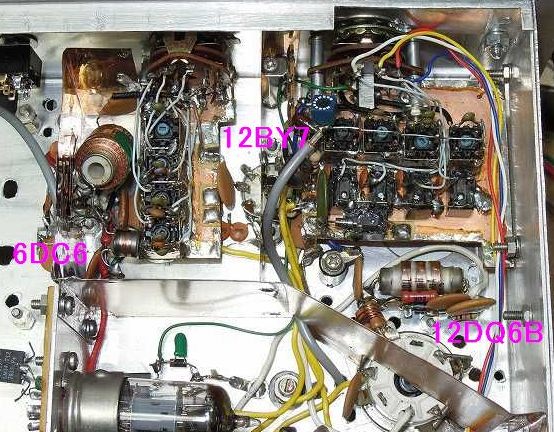

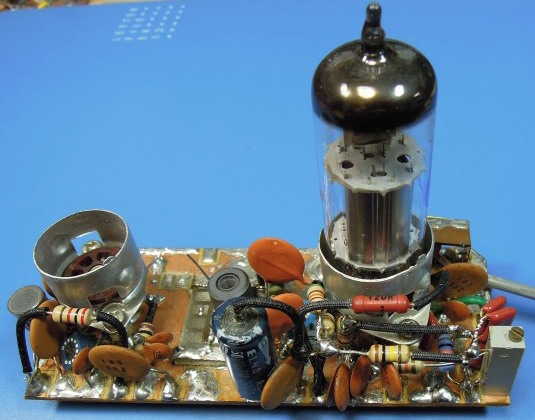

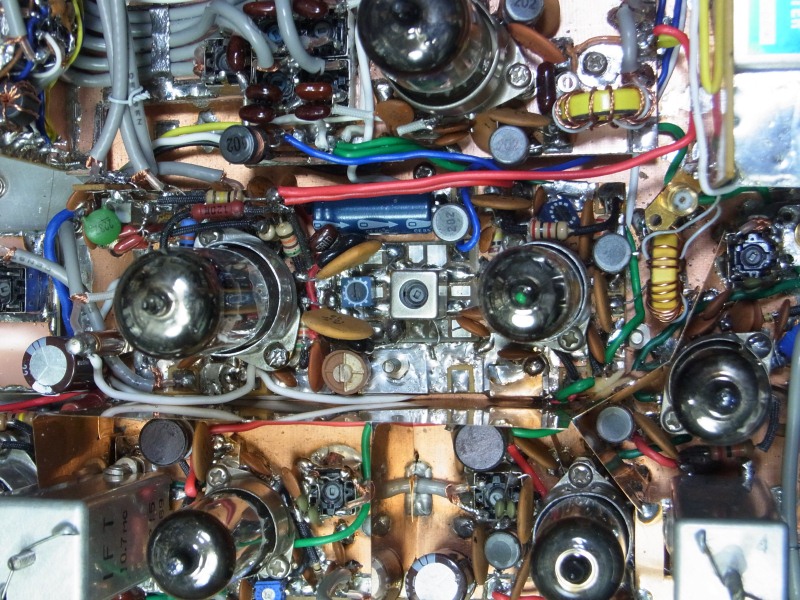

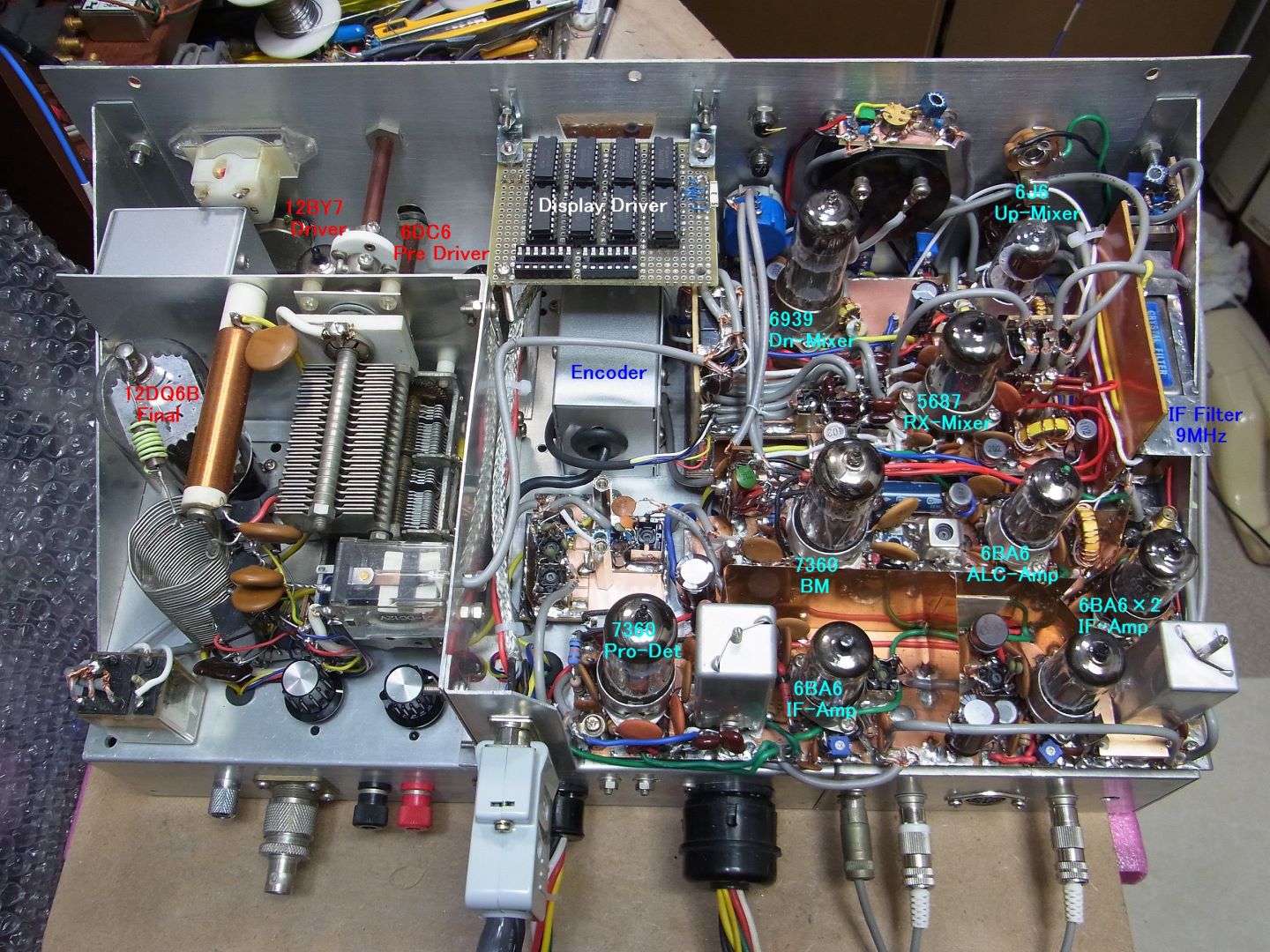

�@���āA�c�c�r���肢�����Ă���ƖO���������̂ŁA��̂ɍ�����V�R�U�O�̃o�����X�h���W�����[�^�����o���Ă݂܂����B�����͂��̃T�����Ƃ������ƂŃA�b�v���Ă݂܂��B�����A�ڂ������������̂ł�����̃f�[�^�A���邢�͒�����̃m�E�n�E���͒ǂ��ď��������Ă������Ǝv���܂��B���̎ʐ^�͂��̃��W���[���ŁA�V�R�U�O�̂a�l�̉��ɂs�w-�h�e�A���v���������Ă���悤�ł��B����͂U�a�`�U��p�����`�k�b�p�A���v�݂����ł��ˁB���Ȃ�A�N���o�e�B�b�N�Ȏ��������Ă��āA�����ł��^��Njz����n�ōs���Ă��܂��i�j�B

�s�q�w�̎�����z�肵�Ă���V�R�U�O�̂a�l���W���[��

�@��������Ă��āA�ǁ[�����̃��W���[���ł��낢����������������ƁA���܂��ɂᓺ�����������Ă��܂���������Ȃ��Ǝv���āA���낢�뒲�����邽�߂̎������V���ɍ�邱�Ƃɂ��܂����B�Ƃ����Ă��������o���b�N�Z�b�g�ŁA���낢��ȕ����̒��������邽�߂̃��W���[���ł��B��������Ɏ����܂��B���낢�뒲���������ƂɁA���܂��������m�E�n�E����L�̃��W���[���ɈڐA���āA�ŏI�n�Ɏ����čs�����Ƃ������_�ł��B

�����擾�̂��߂̂V�R�U�O�̂a�l���W���[��

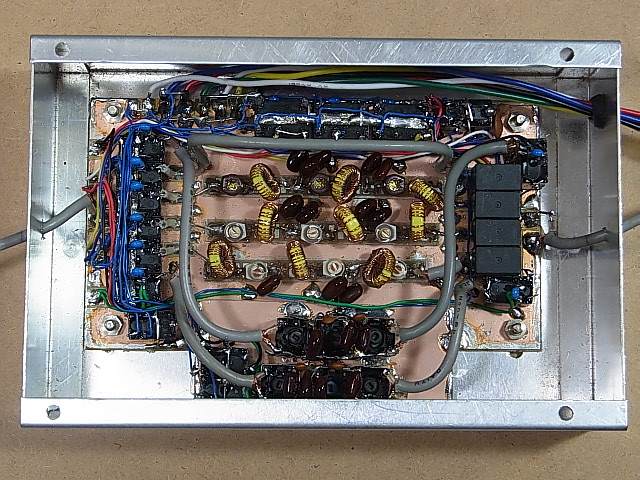

�@�Ƃ������ƂȂ̂ŁA�ŏI���W���[����蕔�i�̐����\���������₷���悤�ɗ]�T�������č���Ă݂܂����B�d���̊|����Ȃ��A�v���[�g�A�f�Q�ȊO�͂قƂ�ǂs�q���i�őg��ł��܂��B

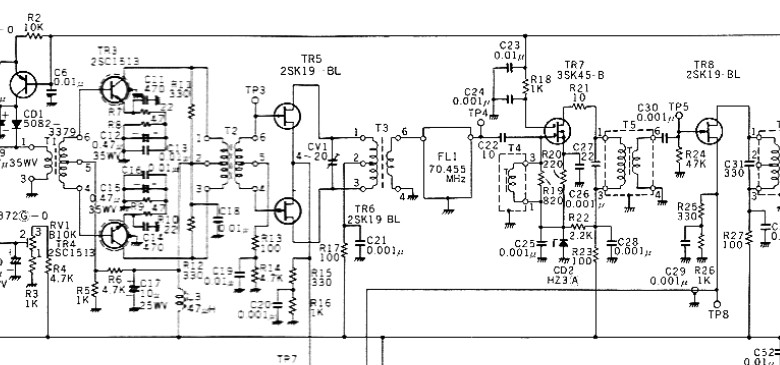

�s�q�w�̎�����z�肵�Ă���V�R�U�O�a�l���W���[���̉�H�}

�@�܂��́A�ŏ��̉�H�}�ł��B����͂i�`�P�a�g�f���n�l����̂ɔ��\���ꂽ�L������A������ƒ萔��ύX���Ďg���Ă��܂��B�L�����A�͂f�P�ɁA�`���������M���͕Ό��d�ɂɃA���o�����X�ň�����Ă��܂��B�v���[�g��H�̓o�����X����邽�߂ɁA�b�Ƃq���ςł���悤�ɂ��Ă��܂��B�������A�Ό��d�ɂ̂u�q���傫���L�����A�T�v���b�V�����ɂ͗����Ă��܂��B�o�̓R�C���̃����N�R�C���͎��i�͂U�a�`�U�̃n�C�C���s�[�_���X�Ŏ�̂ŁA������Ɗ������𑽂����Ă��܂��B

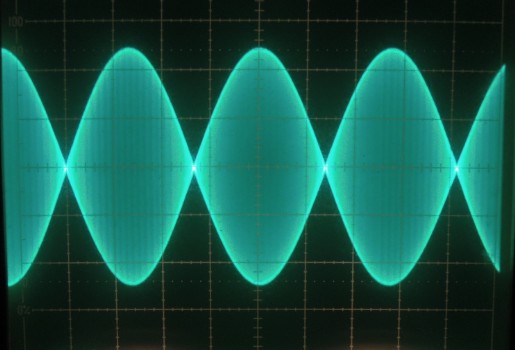

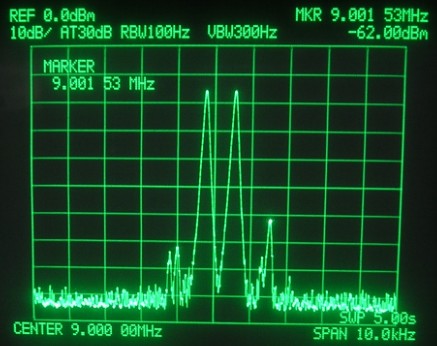

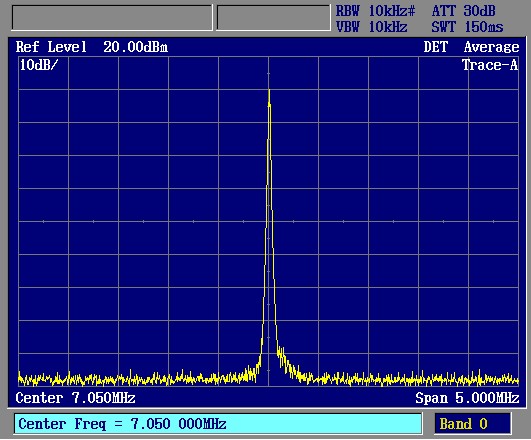

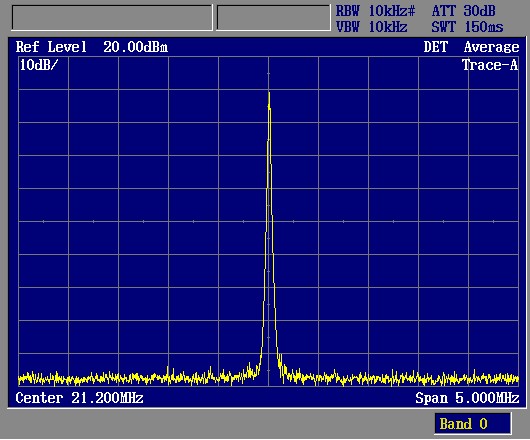

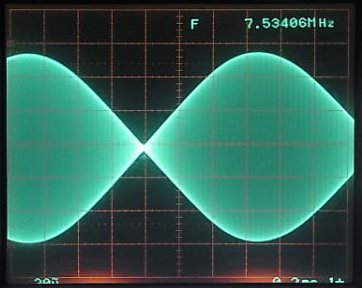

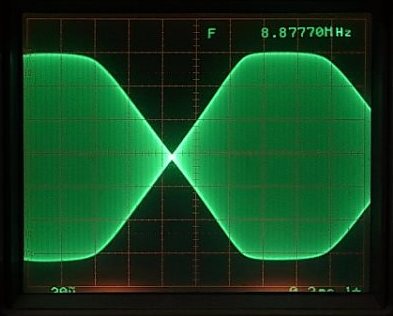

�V�R�U�O�̂a�l���W���[���̃c�[�g�[���g�`

�c���F0.2�u/������

�@����́A���͂ɂP���g���̃V���O���g�[�������āA�V�R�U�O�̃����N�R�C���o�͂��������̂ł��B�O�D�Q�u/�������Ō��Ă��܂��B���ꂢ�Ȃc�r�a�g�`�������܂��B�L�����A���[�N�͉��Ɏ����悤�Ɂ|�T�T���a���炢�̏�Ԃł��B�L�����A���[�N�Ɋւ��ẮA���̂����W�f�q�̐�̂����t�B���^��-30���a���炢�͉҂������Ȃ̂ł��܂�C�ɂ��Ȃ��Ă�������������܂���B���̂��炢�ɂȂ��ď��߂ăc�[�g�[���̃N���X���_�Ɍ����܂��B�܂��A�Ђ��݂����Ȃ��̂ŁA�T�C���J�[�u�̔����ȃ��C��������Ă��܂���B���ꂪ�o�`�o�͂Ȃ猾�����Ɩ����̂ł����˂��i��j�B

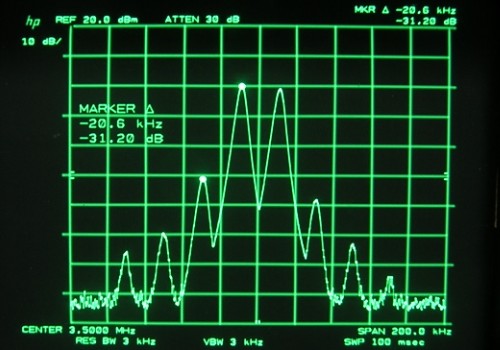

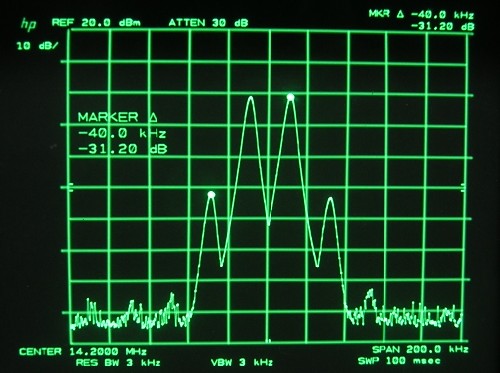

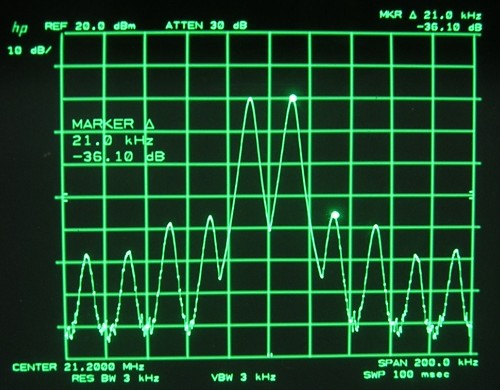

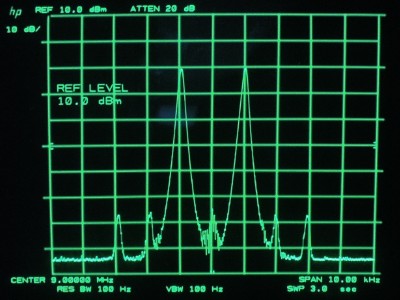

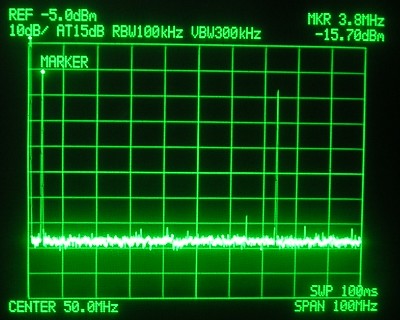

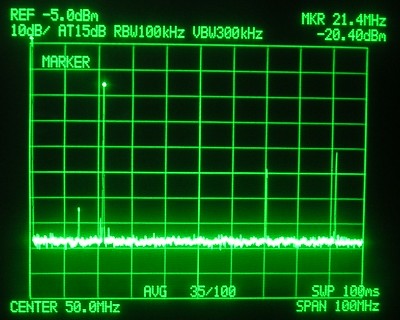

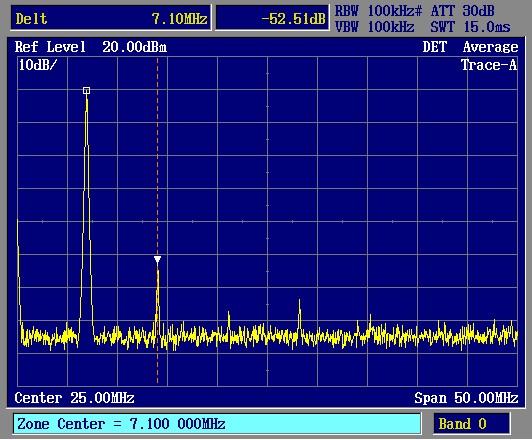

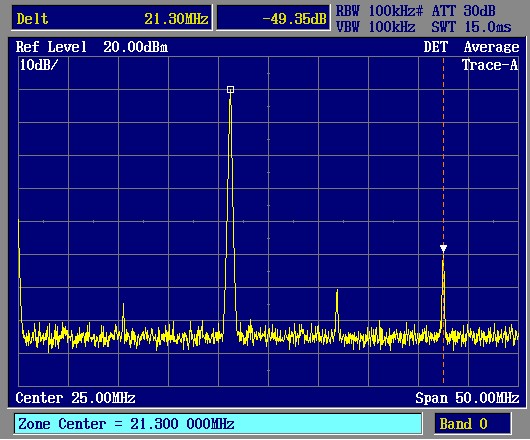

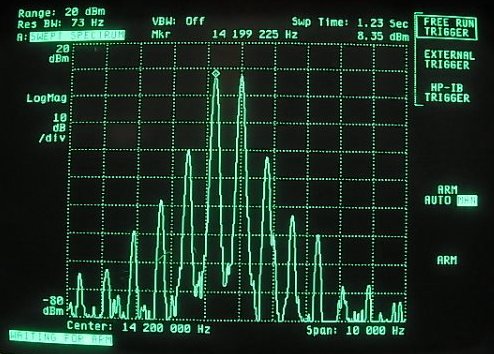

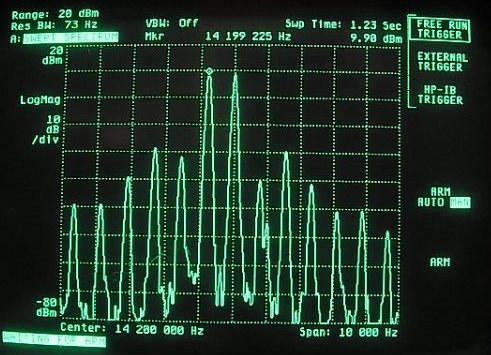

�V�R�U�O�̂a�l���W���[���X�y�N�g����

�P���g���̃g�[������

Fo:9MHz Span:10kHz

�@��}�͓����������N�o�͂��n�C�C���s�[�_���X�v���[�u�Ŏĕ\�����������̂ł��B��������ƃL�����A�̎��ӂ�������������Ă��܂����A���Ԃ�A�q�[�^�[�n���̍����ł��B�܂��A�c�b�_�͂��Ă��܂��A�{�̎������́A��M�p�v���_�N�g���g��ɂ��V�R�U�O���g�������A�q�[�^�[�̓V���[�Y�ڑ����Ăc�b�_�̗\��ł��B���������ƁA�ǂ����I�[�f�B�I�g�[���M���ɍ����g��-�U�O���a���炢�͂��肻���ŁA�t�B���^��ʂ��Ăr�r�a�������Ƃ��̃c�[�g�[���M���ɗp����ɂ̓I�[�f�B�I�M��������̒������K�v��������܂���B

�@�����Ƃ��܂������L�����Ă��Ȃ��̂́A�u�Ƃ肠�����g���������v�Ƃ������Ƃ��m�F�����̂ŁA���ꂩ��f�[�^�̏W�ς��s�����Ǝv��������ł��B���̂V�R�U�O�̂a�l�̏ꍇ�A���j�A���e�B���L�����A�T�v���b�V�������ǍD�Ȃ̂ł����A��͂�o�N�E���x�ω��ɑ������l���Ă����Ȃ��Ƃ����܂���B�����ɂ��Ă͂���ȍ~�ɂt�o���Ă������Ƃɂ������܂��B

���o�b�t�@�̒lj��Ƃw�e��聄�@�y2012.12.8�z

�@�����Ԏ��Ԃ������Ă��܂��܂����B�T�̕��݂ł͂���܂����A�������͐i�W���Ă��܂��B���܂葁���I���Ǝ��̂��V�уA�C�e���������Ȃ�Ȃ�Č����āA�x���i�����y����ł��܂��B����́A�l�n�c�`�`�k�b������`�h�e�t�B���^�[�܂ł������Ă����܂��B

�@�l�n�c�Ɋւ��ẮA�{���ɂV�R�U�O���g���邩�ǂ����������Ă��܂����B���q�����āA�����̍��Y�V�R�U�O���W�ߎn�߂āA���ɂR�{�ɂȂ��Ă��܂��� �����B��{�͐V�i�����łP�Q�O�O�~�A������{�̓I�N�Œ��Â��P�S�O�O�~�ł����B�Ƃ���ŁA�ŋ߁A���������ŏo�i����Ă��锃����̂��Ȃ��q�b�`�̂V�R�U�O�̒��ɂ́A�����̔��Ɉ������̂��A���Ȃ�̊m���ŕ��ꍞ��ł���̂�J�����Ă��܂��B

���L����V�R�U�O�́u�ꕔ�v

������S�{�͂q�b�`�̑�̂���̃R���N�V�����A�^�R�{�͖k�����m

�D�F�v���[�g�͂g�h�s�`�b�g���A�E�[�̓�{�͂e�s�c�w-�s�q�b�u����̔������i

����ȊO�ɂs�q�w�Ɏ������̂g�h�s�`�b�g�Ƃq�b�`�̏������̂Q�{������B

�@���̏��L����q�b�`�̂V�R�U�O�͂X�{����܂����A���̂����̂R�{�͘c�݂��������A�L�����A�T�v���b�V�����������Ȃ��Ƃ����ł��B���̂V�R�U�O �̑f���́A�U�{���R�O�N���O�̑�̂���@����邲�ƂɈ�{���������߂����̂ŁA�c��̂R�{�͍ŋ߁i�Ƃ����Ă����N�O�j�܂Ƃ߂Ėk������A���H�������̂ł��B�e�s�|�S�O�P�ɓ����Ă����q�b�`�V�R�U�O�̂Q�{�����́u��̂��́v�Ɋ܂܂�܂��B���Ƃ́A��̓�����

�̂R�{�ł����A�Ȃ�ƍ��v�łP�Q�{�ɂ��ς݂������Ă���̂ł��ˁB�т�����ł��i�j�B���鎞���͂V�R�U�O���S�{�g�����s�q�b�u����낤���Ǝv���Ă����̂ŁA���̂��炢�͗v��Ǝv���ďW�߂Ă����̂ł��傤�i�j�B�l�n�c�͂����̂����A��Ԍ������������v�������̂ŁA�������̂V�R�U�O���g�����Ƃɂ��܂����B��M�̃v���_�N�g���g�͂���Ȃ�̓����ł����̂ŁA�܂��A�̂̂V�R�U�O�ł����ł��傤�B�ł��k���̂V�R�U�O�͂����g���C�ɂȂ�܂���i�j�B

�l�n�c�ƃo�b�t�@�A�w�e���Ӊ�H

�@��H�͂���Ȋ����ł��B�ȑO�ɂl�n�c�̕������A�b�v���܂������A����ɂ`�k�b�����팓�C���s�[�_���X�ϊ���H���t�B���^���lj��ɂȂ��Ă��܂��B �l�n�c�̕����͎������Ɩw�Ǔ����`�ɂȂ��Ă��܂��B�v���[�g��H�͂c�b�J�b�g������ŁA�s�q�p�̓����g�����X���g���Ă��܂����A����Ȏg�������A�����h�^��Ǒ��̊F�l���猩����u���R�v�Ƃ�����H�Ȃ̂ł��傤�ˁB���̃����N�R�C���́A���g���C���s�Ȃ̂ŁA���������������ɂ��ăQ�C�����������ł��������ȂƂ͎v���Ă��܂������A���܂背�x�����グ�Ă��A�ǂ������M�������̂U�a�`�U�Řc�ނ̂ŁA����ȉɂȂ��Ă��܂��B

�@���ƁA�U�a�`�U�̂`�k�b�A���v�ł����A�����M���̃s�[�N�Ŕ�������A�p���[�ǁi�P�Q�c�p�U�a�j�̃O���b�h�d���̃X�p�C�N�����萔�������ăt�B�[�h�o�b�N����̂ł����A���̓��͂��f�P�ł��B�v���[�g��H�͂c�b�J�b�g�̃����N��������H�ŁA�C���s�[�_���X�ϊ������Ă��܂��B

�@����ɂ��ǂ蒅���܂ŁA�[�k��H����M���Ă����̂ł����A�ǁ[�����܂��}�b�`���O����ꂸ�A���x���A�c�݂Ƃ��ɖ����������܂���ł����B����ȏ��M���ǂ̃v���[�g���ׂ͐��P�O�����ȏ�ɂȂ�̂ł��傤���A������t�B���^�̂T�O���ߕӂɈ�C�ɃX�e�b�v�_�E������̂́A������Ɩ���������̂ł��傤���H

�@�h�e�t�B���^�̓��̓C���s�[�_���X�́A�����Ɏ������悤�ɁA�W�O�{�i�O�`�R�O�j�����ŁA�قƂ�Nj��������Ȃ����߁A�����N�R�C���ɂ��C���s�[�_���X�ϊ����œK�Ȃ̂ł��傤�B����́A�����Ŏ������Ƃ���ł��B

�l�n�c�A�o�b�t�@���ӂ̎����}

�@�Ƃ������ƂŁA���̉�H�̕����̎ʐ^����L�ɂȂ�܂��B�S�̂Ƃ̊W���������Q�Ƃ��������B�U�a�`�U�̃v���[�g�����R�C���͂l�n�c���j�b�g�̊O���i���s�q�w�̋��ʃV���[�V�[���j�ɁA��J���ē��ڂ���H�ڂɂȂ��Ă��܂��܂����B

�@����́A�Ȃ�ł��傤�H���Ă����̃|�e���V�����[�^�Ȃ̂ł����A��H�}��͕Ό��d���̃o�����T�[�Ƃ������ƂɂȂ��Ă��܂��B��̂̔��d�F�̂V�R�U�O�l�n�c���ڋ@�i�e�s�|�Q�O�O�A�e�s�|�S�O�w�V���[�Y�j�̉�H������ƁA�L�����A�T�v���b�V�����̒��������̒�R�ł���Ă�悤�ŁA�w�ʂ��璲���� ����悤�ɂȂ��Ă��܂��B�͂��߁A�L�����A�T�v���b�V�����̈���x�́A���Ƀn�C�t���i������ł��ˁB�g�������@�e�����������������̂��ƁB�S�T�T���g���� �l�e�ɑ��ĂT�`�P�P�l�g���̂b�e�͂��������Ă����j�̏ꍇ�A�ǂꂭ�炢�Ȃ̂̂��s���������̂łl�n�c�̊�߂��Ƀ{�����[����u���āA�������Ńt�����g�p�l���ɓ������Ɖ�Ă��܂����B���̖��c���A�������A�N���o�e�B�b�N�z���Ȃ̂ł��B

�@�������A���ʂ̂u�q�ł́A���x���������āA�����ɃL�����A�T�v���b�V�����̏��ς���Ă��܂����Ƃ�������܂����B�Ƃ������ƂȂ̂ŁA�P�O��]�̃|�e���V�����[�^���g���āA������t�����g�p�l���Ɉ����o���܂����B����ŁA���ł��L�����A�T�v���b�V�����̒������ł��܂��B���̕ύX�̂�������āA�s�w�I�[���o���h�~�N�T�[�̕��ד�����H�Q�Ƃ̊����������A��������Ɨ͂����Ŏ������Ă��܂��i�j�B

�L�����A���[�N����דI�ɐ���

�}�[�J�[�̂���X�D�O�O�P�T�l�g���ɃL�����A���R�o

�@�Ⴆ�A�L�����A�������I�t�o�����X������ƁA�h�e�t�B���^�i�L�����A�_�ł��悻�|�R�O���a�̌����ʁj��ʂ��Ă��Ă�����Ȋ����Ń��[�N���Ă��܂��B�����

�L�����A�}����h�l�c���x��

�@���ɂȂ�悤�ɒ�������킯�ł��B��N���e�B�J���ł����A�m���Ƀk���_�𑨂��邱�Ƃ��ł��܂��B���ۂ́A�v���[�g��H�̂u�b�i�W���e�j�� �u�q�i5k���j�ɂ���Ă��k���_�͕ς���Ă��܂����A���̂R�҂���������āA�k���_��ǂ������Ƃ́A�V�R�U�O�̃v���[�g�̂u�b�^�u�q���Œ肵�āA���̃|

�e���V�����[�^�����Łi�t�B���^�̌����ʍ��݂ł����j�|�W�T���a���炢�܂ŗ��Ƃ����Ƃ��\�ł��B�v���[�g��H�̂u�b/�u�q�̈��萫�Ɋւ��Ă͂��ꂩ�璲�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��ۑ�ł��B

�@���ƁA�U�a�`�U�̓���_��c�݃x�[�X�Ŕ��������邱�ƂŁA��L�̂悤�ȏ�ԂɎ��邱�Ƃ��ł��܂����B���ꂩ��́A�@���ɂo�`�܂Řc�܂Ȃ��Ŏ��g���ϊ��i�t�o���c�m�j���A�������Ă������Ƃ������ƂɂȂ�܂��B�܂��܂��A��ؓ�ɂ͍s�������ɖ����ł����E�E�E�E�E

���t�o/�c�n�v�m�@�b�n�m�u�d�q�r�h�n�m�@�l�h�w�d�q���@�y2013.1.5�z

�@�c�a�l�Ƃ��̃o�b�t�@���o���M�����h�e�t�B���^��ʉ߂���ƁA�����ς��̂r�r�a�M���邱�Ƃ��ł��܂��B�{�u���b�N�ł͐������ꂽ���[�t�B���O�t�B���^�̎��g���܂Ŏ����グ�i�A�b�v�R���o�[�g�j�āA��������g�`�l�o���h�Ƀ_�E���R���o�[�g����u���b�N�ł��B�Ȃ�ŁA����Ȗʓ|�ȍ�Ƃ����邩�́A�����܂ł��t����

�����Ă��������������ȊF�l�Ȃ�A���܂������������K�v�͂���܂���B�������Ȃ���A��э��݂ł���Ă����������Ǝv���̂ŁA�ȒP�ɃR�����g���Ă���

�܂��B

�@������̂̐^��Nj@�Ŏ��p���̂�����g���ϊ��\���Ƃ����A�R�����Y�^�C�v�̃_�u���R���o�[�W�������A���邢�̓v���~�N�X�̃V���O���R���o�[ �W�����Ƃ����\���ł��傤�B�R�����Y�^�C�v�͂S�T�T���g�����邢�͂g�e�̒Ⴂ���g���i3.9�l�g���тƂ��j�łr�r�a�������s���āA��U�A�X�v���A�X�̏o��

�����g�e�̂h�e�ɃR���o�[�W�����������ƁA�A�}�`���A�g�e�o���h�ɕϊ����܂��B�v���~�N�X�͔�r�I�������g���i9�l�g���Ƃ��j�̃t�B���^�Ő��������r�r�a�M�������̎��g���ϊ��Ńn���o���h�ɕϊ�������@�ł��B

�@���̏ꍇ�A������ɂ����Ă��g�e�тŎ��g���������J��Ԃ����߂ɁA�X�v���A�X���ɂ߂đ����Ȃ�A���̗}���ɂ͋�J���܂��B�o���h�Ƃh�e���g�������܂��I�������Ƃ��Ă��A�u�e�n��[�J���̍����g�����G�ɗ���ŁA�Ȃ��Ȃ���]�g�M���̒��o������̂ł��B�~�N�T�[�ǂ̂��ƃh���C�o�[�܂ł̂Q�i�̒P��

����H�Ƃ����A�����̃e�B�s�J���ȍ\���ł͏\���ȃX�v���A�X�}������������̂ł��B�������̂͂s�w�̃X�v���A�X�́|�S�O���a���d�g�@��̋K�i�ł�����

��A����Ȃ��̂ł��A�܂��A���肬��K�i���N���A���邾���Ȃ�n�j�ł����B

�@�������A���݂ɂ����Ă͓d�g�@����������āA�X�v���A�X�K�i�́|�T�O���a�ɂȂ��Ă��āA�w�ǂ̐^��Nj@��͂�������S�ɖ��������Ƃ͓���ł��傤�B���łɕۏؔF�������Ă�����̂ł�����̂܂g����������悤�ł����A�V���ɐ\������ɂ́A�����Ƒ������Ēu���Ȃ��Ƃ����܂���B�Ƃ������ƂŁA�^��Nj@������n�߂鎞�_�ŁA�X�v���A�X�Ɋւ��Ă͏\���ȑK�v�ƂȂ�܂��B���܂���̂̃R�����Y�^�C�v��v���~�N�T�[�^�C�v�̋@��̃f�b�h�R

�s�[���u�V���Ɂv���삵�Ă��A����͉�ڎ�Ƃ����ȊO�ɂ��̑��݈Ӌ`�͖w�ǖ����Ƃ����܂��B

�@�Ƃ���ŁA�A�b�v�R���o�[�W�����ɂ���ƁA�A�b�v�A�_�E���R���o�[�W�����p�̃��[�J���̍����X�v���A�X�̉e���́A���܂�l����K�v������܂���B�g�e�̃n���o ���h�ɐM�����_�E���R���o�[�g���鎞�_�ŁA�g�e�ш悩������ĂȂ��Ȃ�܂��B���ꂪ�����ł��Ȃ��ƁA���̐��ǂ�ł����ʂł��̂ŁA�Z���ŃT�C���g�̉����Z������Ă݂ė������Ă��������B�܂��A���[�t�B���O�t�B���^�ɂk�b�ł͂Ȃ��A����Ȃ�̌����ʂ����w�e��p���邱�ƂŁA�]�v�ȃ��[�J���̋ߖT�X�v���A�X�̗}�������҂ł��܂��B

�@�Ƃ����\�����͂��Ă����A�̐S�̉�H�}�ɐi�݂܂��傤�B

�@�ꌩ���Ėڂɕt�������̓v�b�V���v���̃o�����X��H�Ƃ������Ƃł��B���[�J�����[�N�⍂���̍����g�̐����̊ϓ_����A�v�b�V���v���̃o�����X��H���̗p���Ă��܂����A���̕����͗����������҂��āA���������D�s���ł��B�����Ƃ��A�A�b�v�R���o�[�W�����͂����������p�r�ɂ͓K�ނ̂U�i�U��p���Ă��܂����A�_�E ���R���o�[�W�����͗����d���łU�X�R�X�ȂǂƂ����t�g�e�p���[�ǂ��̗p���ėL��܂��B�܂��A�U�i�U�͂T�O�O�l�g���܂Ŏg�p�\�ƌ����Ă��܂����A�n���h�� ���O�ł���p���[�͂����Ⴂ�ł��B�ȂA����̉�H�̓t�B���^�[�ނ��T�O���n���̂��𑽂̂��g���Ă���̂ŁA��M�p�^��ǂł͋ɂ߂Ĉ������炢�C���s�[ �_���X�n�ł��B�h�l�c�ɗ��ӂ��č\�����悤�Ƃ���ƁA�Q�r�j�P�Q�T�̃v�b�V���v���~�N�T�[����������������܂���B�������A�S�Ă̌n���n�C�C���s�[ �_���X�Őv����ƁA�z�u�̎��R�x�������āA�{�@�̂悤�ȍ����x�����͂ނ������Ȃ�܂��B�܂��A�v�v�z�̖��ł����A�X�y�A�i�Ƃ�����n�Ƃ̐����� �l����ƁA���[�C���s�[�_���X�̃C���^�[�t�F�[�X���̂Ă����̂ł͂���܂���B

�@���������Ӗ��Ŏ�藧�Ăē��ʂȕ����͂���܂���B���܂܂ł悭�g���Ă����A�v�b�V���v���~�N�T�[�ł��B�U�X�R�X�̃v���[�g�������g�����X�́A�o �����X�^���K�v�ł����A�K�E�̃V���[�Y���]�l�[�^�����ɂȂ��Ă��܂��B����͂���ŁA�}���`�o���h���ɂ͎g���₷����H���Ǝv���܂��i���掩�^�j�B�g�����X�ނ́A��H�S�̂ŘR�ꎥ���̏��Ȃ��g���C�_���R�A��V�[���h�t�̂P�O�j�R�C���𑽗p���Ă��܂��B����́A���p�Ȍ��������炷��ő傢�ɖ𗧂��Ă���Ǝv

���܂��B

�����̗l�q

���ς�炸�̍����x�����ł�

�O�{�̐^��ǂ́A�E�オ�U�i�U�A���オ�U�X�R�X�A�����T�U�W�V�i�q�w�j�̂�������o�����X�h�~�N�T�[

�@����́A�A�b�v�R���o�[�W�����̂U�i�U�i�E���j�ƃI�[���o���h�~�N�T�[�̂U�X�R�X�i�����j�Ƃ��̊Ԃɋ�Ԃ̂���z�u�������Ă��܂��B�{���͂��̋�ԂɃ��[ �t�B���O�t�B���^������������肾�����̂ł����A���@��̓M���M���ɂȂ�A�����e�i���X���l���āA�V���[�V�[���̊�ɒǂ��o���Ă��܂��܂����B����Ȃ��Ƃ��ł���̂��A�T�O���n�̒Ⴂ�C���s�[�_���X�̃C���^�[�t�F�[�X���̗p���Ă��邩��ł��B����Ȃ��Ƃ������Ă��A�^��ǂ�{�������Ă������������ ���������čœK����v�����Ă��邩�Ƃ����ƁA����ɂ͉����邱�Ƃ��ł������ɂ���܂���B

�U�i�U�̊O��

�L�܂����ǂɂӂ��킵���n���ȊO�ρi�j�I

�U�i�U�̃A�b�v�R���o�[�W�����~�N�T�[�̎������̗l�q

��̂̎ʐ^�ŁA���N�̍����A�t�o�b�~�N�T�[�̎������n�߂����̗l�q�ł�

�@����͏��o���̂U�i�U�ł��B�������A�U�i�U���g�����A�����̃A�b�v�R���o�[�W�����~�N�T�[�̎����̗l�q�̎ʐ^���o�Ă����̂ŁA�ڂ��Ēu���܂��B�U�i�U�͔L�܂����ǂ̋ɒv�ŁA�N���U��������Ƃ��Ȃ����ł��ˁB���̋��̓J�\�[�h�����ʂȂ̂ŁA�p�r����

���Ă��܂����A����̂悤�ȃn�C�t���P���V�[�̃~�N�T�[�p�r�ɂ͍œK�ł��B�����A������ƃq�[�^�d���������i0.45�`�j�̂͂ǂ��ɂ��Ȃ�Ȃ����̂�

�ȁE�E�E�Ƃ������������܂��B�U�X�R�X�͈ȑO�Ɍ����悤�ɁA��c�݂̃~�N�T�[�p�r�ɂ͑S�������ĕs�K�ȋ��ł����A���샌�x���������ĉe���̏��Ȃ��͈͂�

�g���Ă݂܂����B�U�i�U�Ɠ������i�^��ǂƂ��Ắj�������g���Ƃ����Ȃ����Q�C�����������͂Ȃ̂ł��B���̋����i�I�j�͂U�X�R�X�͂m�g�j�̕��o�i�̃W�����N�����{�A�b�����������̓��c����w���������̂��Q�{����܂����A��������ǍD�ɓ��삵�܂��B�U�i�U�͂`�d�r�̐V�i��獑���Œ��B�����W�����N

��瑽���{�L���Ă��܂����A�܂�����͖w�Ljꏏ�ł����B

���[�t�B���O�t�B���^�̊O��

����̓V���[�V�[�����ɒǂ��o���Ă��܂���

�^��lj�H�����A��C���s�[�_���X�Ȃ̂ŁA����Ȃ��Ƃ��\�ɂȂ�

�@���̂h�e�t�B���^�͑�̂ɃI�N�Ŏ�ɓ��ꂽ�W�����N�ł����A�Ȃ�ł��m�q�c�T�O�T�����Ɏg���Ă����t�B���^�Ƃ����G�ꍞ�݂ł����B�����͒��ڂ𗁂тĂ� �������̂��A���Ȃ�̗����œ���ł��܂����B����ȗ��A���Ɏg�����������Ă��܂������A�����ɗ��āA����̕���ɓo�ꂷ�邱�Ƃ��ł��܂����B

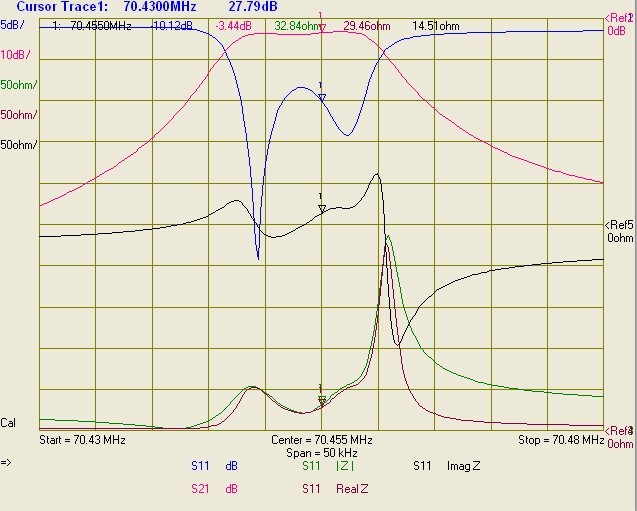

�m�q�c�T�O�T�̃��[�t�B���O�t�B���^�[�t�߂̉�H�}

�@����̓l�b�g�ŏE���Ă����u���́v�m�q�c�T�O�T�̉�H�}�ł����A�ǂ����A�C���^�[�t�F�[�X���Ă����H������ƁA�h�e�t�B���^�����[�C���s�[�_���X�Ȃ̂��^���悤�ȉ�H�\���ɂȂ��Ă��܂��ˁB�Ȃ��I�[�v���ɋ߂��ɂȂ��Ă���悤�����B����o���̃s���s�[�_���X���������Ȋ��������邵�E�E�E�E�ǂ��Ȃ̂ł���

���˂��B�Ƃ������ƂŁA�t�B���^���l�b�g�A�i�̉a�H�ɂ��Ă݂܂��B

���[�t�B���O�t�B���^�̓����i�u�m�v�`2.6�j

�@���łƂ����Ă͂Ȃ�ł����A�X�J���[�l�b�g�A�i�H�ł���s�f+�X�y�A�i�œ`���������������Ă����܂��i���āA�u�m�`2.6�Ɠ����ł����F�j�B

���[�t�B���O�t�B���^�̓����i�s�q4171�j

�f�������i�r�������F25���g���A1�l�g���j���c���������i�r�������F25���g���j�@

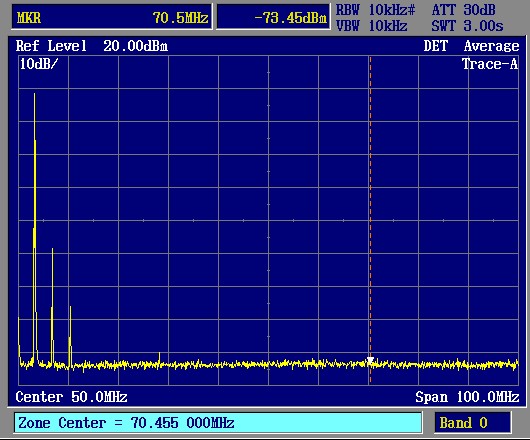

70.45�l�g���̕\���̓X�p����1�l�g���ɂ��āA�L�ш�̂f��������������������̕\���ł����g�B

���ۂɂ�70.455�l�g���ɂȂ��Ă���̂͂f�������̂Ђ��Ⴐ�����u�m�`2.6�̐}�ƌ���ׂ�Ή����B

�@�m�q�c�T�O�T�̉�H����z�������h�e�t�B���^�̐����C���s�[�_���X�͍��߂Ȃ̂ł����A�����̂Ƃ���A���̃t�B���^�̃C���s�[�_���X�͂q�������@30+/-20���{�����������@15+/-20���@�Ƃ�����C���s�[�_���X�ł��̂ŁA�r11-�b�y�b�Ƃr11-�q������_�y���r���Ă݂�ƁA�قƂ�ǒ�R���ł��B�T�O���ł͂Ȃ��Ƃ��낪�����Ȃ̂ł����A��������āA�����ɂ̓����N�R�C�����œK���ƍl���܂�

���B�����N�R�C���������g�����X�����U���Ă�����g���ł́A�h��������_Z���[���ɂȂ邩��ł��B����́A�l�n�c�o�b�t�@�̂Ƃ���Ō������������Ɠ��l�ł��B

�@�ш�O�̈�̃X�v���A�X�����͂��Ȃ肠��̂ł����A�s�w�݂̂̎g�p�ƂȂ�̂ŁA���̃t�B���^�̌����ʂ̏��Ȃ��W���X�g�̎��g���ɁA���[�J���̃X�v���A�X�������Ȃ���A�h�e�t�B���^�̃X�v���A�X���X�|���X�����͑S���l���ɓ����K�v������܂���B�l�b�e�^�̃t�B���^�̏ꍇ�A����ɂ��̂悤�ȓ����̗���́A�c�O�Ȃ���s���Ȃ̂ŁA�p�r�ɉ����čl�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��ꍇ������܂��B�Ⴆ�A��M���[�t�B���O�t�B���^�Ɏg�����ꍇ�A�Q�����@�h�e�̃C���[�W���g���Ƀt�B���^�̃X�v���A�X����������ƁA��M�@�Ƃ��ẴX�v���A�X���������Ɉ��e�����y�ڂ��܂��B�����ł́A�s�w�p�Ȃ̂ł܂������l���̕K�v�͖����ł�

���B

���āA�̐S�̂h�l������Ă����܂��B�ȉ��̂Ƃ���-60���a�߂��̂h�l�R�悤�Ƃ���Əo�͂�-15���a�������������ƂȂ�܂��B�Q�P�l�g���ł͂����܂ł������Ȃ����ƂɂȂ�܂��B�܂��A����Ȃ���̃��x���_�C���ł��̂��Ɛi��ōs����������܂���B�����͕ϒ���ŃQ�C�����X�����炵�čő�o�͕t�߂�_���ƁA�h�l�c��-50���a���炢���������Ȃ����Ƃɂ��܂��B�Q�l�܂łɁ��̂h�l�c�����̎��̕ϒ���̓��͐M���̂h�l�c���ɍڂ��Ēu���܂��B�n�C�C���s�[�_���X���͂̂`�o�a-�R���g���Ă��܂��B�V�R�U�O�h���C�u�ɂ͕��ʂ̂n�o�`�i�s�k082�j���g���Ă��܂����A�����ł͖w�ǂЂ���ł��Ȃ��̂ŁA��c�̂V�R�U�O�Ƃ����ǖ��\�ł͂Ȃ����Ƃ�����܂��B���Ȃ݂Ɏg���Ă���͓̂����̂������Y�������ł��B�q�b�`�̂��̂ŁA�Ƃ��ɐV�����Ȃ��̂́A�Ђǂ��̂����ꍞ��ł��邱�Ƃ�����܂����i��j�B

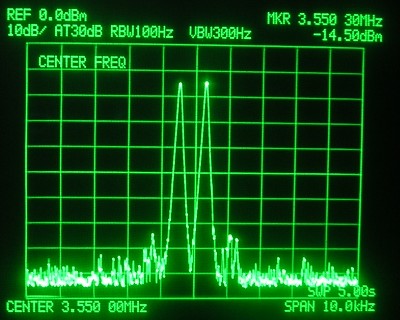

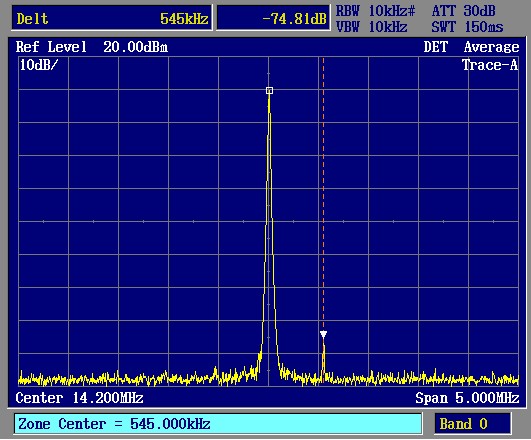

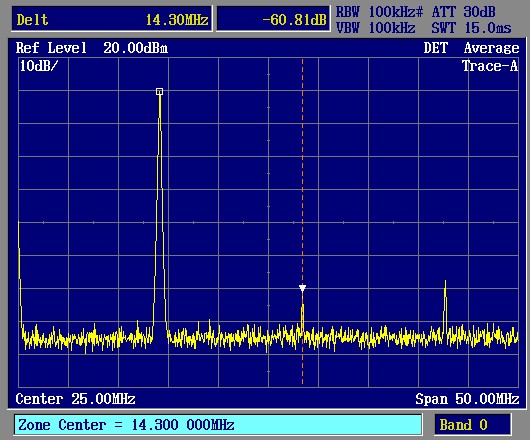

�h�l�c�����i3.5�l�g���j

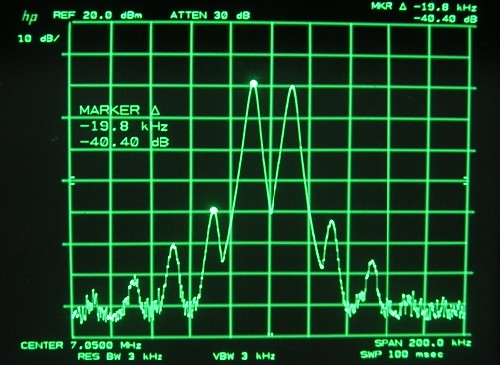

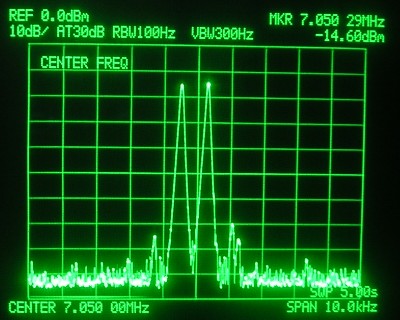

�h�l�c�����i7�l�g���j

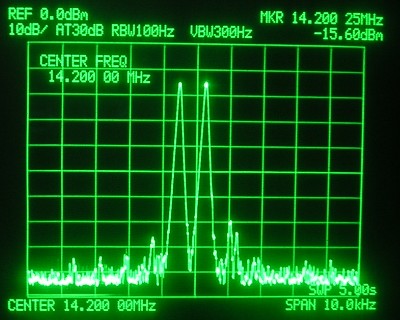

�h�l�c�����i14�l�g���j

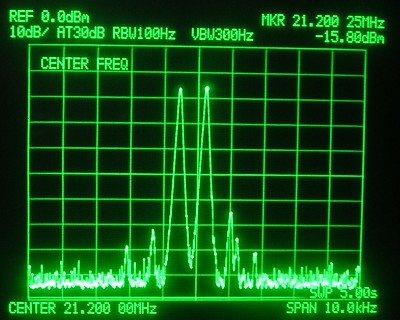

�h�l�c�����i21�l�g���j

���Q�l���@�`����io�M���̂V�R�U�O���̓|�C���g�̂h�l�c�@�i�`�o�a-3�ɂ��j

�`�o�a�R�̎���f�r���[���e�ł�

���悻�g�e�܂łł����A����͕֗��Ɏg�������ł�

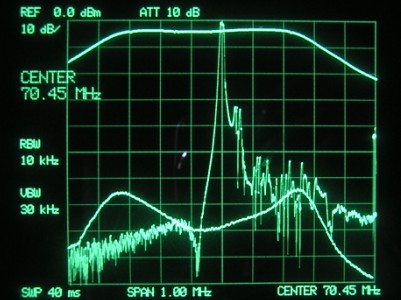

�@���āA���̓�������ɂg�e�т̃X�v���A�X�����Ă݂܂����B�I�[���o���h�~�N�T�[�o�͂́A�P������H���̂��̂����Ȃ��̂ŁA�g�e�т̃X�v���A�X�}���\�͖͂w�NJ��҂��ł��܂���B���̂悤�ɃX�v���A�X�����Ȃ��̂͂h�e�i�V�O�D�S�T�T�l�g���j�ƃA�b�p�[�k���������̍����Ńo���h�o�͂邱�Ƃɂ�鐬�ʂł��B�h�e�C�k��

�̍����g���m�̃~�b�N�X�_�E���W�Q���g�e�ɗ����Ȃ��Ƃ��������I�ȗ��R�ɂ��A��X�v���A�X�ɂȂ��Ă��܂��B�Ȃɂ���A���M���̃I�[���o���h���[�J���͑ш搧�����܂��������Ă��Ȃ��̂ɁA���̂悤�ȓ����������܂��B ���̃o���h�ł́A��X�v���A�X���������܂����A�ȂA�I�[���o���h���[�J���i�_�E���R���o�[�W�����p���[�J���j�͎�M���ƈقȂ�A���ڂ��đш搧�����܂��������Ă��Ȃ��̂ŁA�K�v�Ȃ�A�����̃t�B���^��lj�����A�o�łł����Ǝv���܂��B����́A�������M/��M���ʂ̃I�[���o���h�a�o�e��ʂ������ƂɁA�Ȃɂ�����i���C�ɂȂ�X�v���A�X���c���Ă���j�lj��ő��M���[�J���n�Ƀt�B���^�����O���������邱�Ƃ��l���邱�Ƃɂ��܂��B

�@�����A�h�e�A�k���������̊�{�g�͑傫���R��Ă��܂��B����ɂ��ẮA�J��Ԃ��ɂȂ�܂����A���̌�ɑ����c�v�l����t�B���^�ō\������W���a�o�e��H�i���M/��M���ʂ̃I�[���o���h�a�o�e�j�ƂR�i�X�g���[�g�A���v�i�P�����~�R+�I�i�̃Ό^�k�o�e�j�ŗ}�����Ă����Z�i�ɂȂ��Ă��܂��B

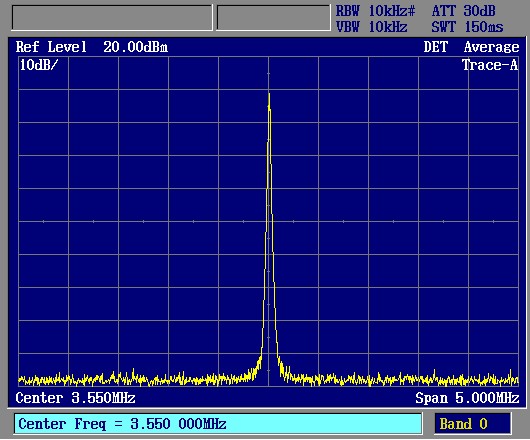

�X�v���A�X�����i3.5�l�g���j

���܂��܂ł����A�R�D�T�l�g���͋��ٓI�ɃX�v���A�X�����Ȃ��B���̂��ƁA�c�v�l����t�B���^�͕s�v�����i�j

�X�v���A�X�����i21�l�g���j

�����M���̓�������遄�@�y2013.6.2�z

�@���炭�̊ԁA�X�y�A�i�֘A�̘b�肪�������̂ŁA���낻��C���]�������˂Đ^��ǂt�o�b�@�ɖ߂��Ă����܂��傤�B �܂��͍��̏����Ă����܂��B���̎ʐ^�̂悤�ɁA�s�q�w�Ƃ��ē��삷��Ƃ���܂ł͗��܂����B���Ƃ́A�ו��̋l�߂Ƃ������ƂɂȂ�܂����A�����ł͂s�w�̊�{�I�ȕ��������Ă����܂��傤�B

TRX�̌���

�@�{���ɋv���Ԃ�ɃX�y�A�i�M��Ƃs�f����ɂ�������ł����킯�ł����A�������i�������̂ŁA4�������炢����^��ǂt�o�b�@�ɖ߂��Ă͂��܂����B�A���A4�����߂��ق����Ă������������A�Ȃ��Ȃ����v���o�����A�q�[�^�d�����C�����V���[�g�������肵�āA�܂����M�����[�^�����Ă��܂��ȂǁA�Ȃ� �����オ��̒��q���C�}�C�`�ł��B�����A���Ƃ́A�r���ɂȂ��Ă����_�E���R���o�[�W�����~�N�T�[�̏o�͂𑗎�M���p���c�v�l����t�B���^�ƁA3�A�X�g���[�g�A���v�ɒʂ��Έ꒚�����肾�낤�ƁA���Ղɍl���Ă����̂��A�܂����������ł͂���܂���ł����B

�@�̂͒P�̂�3�i�X�g���[�g�A���v���r�r�f�Ńh���C�u����ƁA�����Ɏ����悤�ȓ������o�Ă����̂ł����A������ƁA�ǂ����������Ă���悤�Ȃ̂ł��B���܂��ɑS�̂��Ȃ��ăh���C�u����Ǝv��ʃX�v���A�X�Ɍ������ĉ�������͂߂Ɋׂ�܂����B�����ɂ��Ă̑Ώ��L���������Ă����܂��B

�@�܂��́A�X�v���A�X�ł����A����́A�_�E���R���o�[�W�����~�N�T�[�i������G�L�T�C�^�[�j�o�͂̃X�v���A�X�̏��Ȃ��Ɋ��S���Ă����̂ł����A���̃A�g�ɂT�O���a�ȏ���Q�C���̂���3�i�X�g���[�g�A���v������ƁA���������n���o���h���̃X�v���A�X���ڂ����Ă��܂��܂����B����́A�����A�_�E���R ���o�[�W�����p�̂c�c�r���[�J���M���o�͂��a�o�e�����Ă��Ȃ������Ƃ����I�`�ɂ����̂ł��B�ȂA�c�c�r�̃N���b�N�͂S�O�O�l�g���ŁA�������g���� �V�O�D�S�T�T�l�g��+�n���o���h���g���Ƃ����������g���Ȃ̂ŁA�n���o���h�ߕӂɂ́A�X�v���A�X�Ȃ�������͂����Ȃ��E�E�E�Ə���Ɏv������ł�����

��ł��B�m���ɂc�c�r�̃X�v���A�X�́|�V�O���a�b�Ƃ��ɂȂ�̂ŁA���ʂȂ炠�܂�l���Ȃ��Ă��ǂ������̂ł��傤�B

�@�܂��́A�c�b-100�l�g���̑ш�̃��C�h�o���h�X�v���A�X�����܂��B����͎�ɁA�h�e�i70.455�l�g���j�Ƃk���������i�V�O�D�S�T�T+�n���o���h���g���j�̘R��ɂ��Ă݂Č��܂��B���̎ʐ^�Ɏ����悤�ɁA3.5�l�g���т������g�ȊO�͌�������̂�����܂���B�}�[�J�[�͂h�e���g���ɂ��킹�Ă���܂����A�قƂ��-�W�O���a�b�Ƃ��̗̈�ł��B������̂R.�T�l�g��������̃��[�J���̘R��������܂���B�����ɗ}�����邱�Ƃ��ł��܂����B����́A���̃o���h�������ŁA�h�e���тɂk���������̘R��͊ϑ��ł��܂���ł����B����́A�����Ɏ������c�v�l����t�B���^�A�R�i�X�g���[�g�A���v�̓�����H�Q�i�A�I�i�}�b�`�̌����ʂʼn҂������ƂɂȂ�܂��B

�h�e�C�k���������̘R��͊ϑ��ł��Ȃ��l�q

��M���͂o�`�A�E�g�T�O���n�� �|�Q�O���a�̂b�l�J�b�v���Ɓ|�P�O���a�̌Œ�`�s�s��ʂ������́B�o�͂͂S�O���a���łP�O�v�̂b�v.�B

��M���̑�Q�A��R�����g�������邪����͂o�`���Ƃ̃}�b�`��i�ł������I�ɏ����s�\�B

�@�������A�c�c�r��p�������[�J���ł́A�c�c�r�P�̂ł̓n���o���h�t�߂ɗ�����X�v���A�X���A�X�y�A�i�Ŋϑ������G�����x���ȉ��ɖ�����Ă��܂��Ă��Ă��A

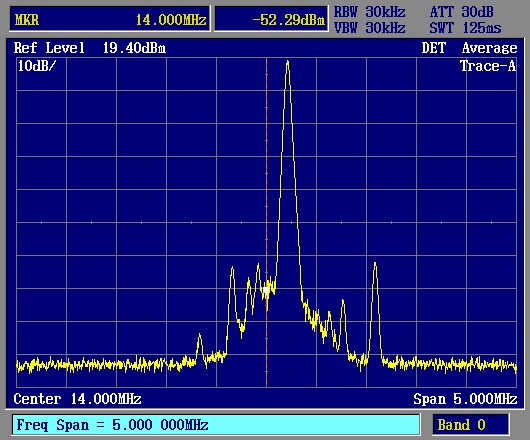

���̂c�c�r�M�����Q�O���a���ȏ�ɂ܂ő������āA�_�E���R���o�[�W�����~�N�T�[�ɉ����A���̏o�͂��T�O���a�ȏ������������A�n���o���h�t�߂̔����X�v���A�X�����Č����Ă��Ă��܂��܂��B���ɂP�S�l�g���ł͌����ł��̗l�q���ȉ��Ɏ����܂��B

14MHz�т̋ߖT�X�v���A�X���Ă����A�C����������

�Ȃɂ��c�c�r�̃m�C�Y�Ȃ̂��n���o���h�ш悪�����A���v�̃Q�C���Ő���オ���Ă���H

���̎��_�ł̓Q�C������K�v�ȕs���S�ȏ������B

�@���̑傫�ȃX�v���A�X�́A�q�d���ƈړ����Ă��܂��̂ŁA�c�c�r���[�J�����g���X�v���A�X�ŁA�n���o���h�ɗ������ނ��̂Ǝv���܂��B�Ƃ������ƂŁA�����ɗ�

�āA�c�c�r���[�J���̑ш搧�����X�I�͕������邱�Ƃɂ��āA��l�����a�o�e�����邱�Ƃɂ��܂����B�X�v���A�X�����̃��J�j�Y���Ɋւ��Ă͂悭������Ȃ��̂ł����A�܂��A�n���o���h�ɂ����Č�����������A�Ȃ�Ƃ��Ȃ邾�낤�ƍl���āA2�̃t�B���^����M�r/�m����̂��߂̊O�t���a�o�e���j�b�g�ɒlj����܂����B�R�D�T-�V�l�g���p �i+�V�O�D�S�T�T�l�g���j�͑ш悪�T�l�g�����炢�ɁA�܂��P�S-�Q�P�l�g���p�i+�V�O�D�S�T�T�l�g���j�͑ш悪�P�O�l�g�����炢�ɍ��܂����B����͑ш��

�L������̂ŁA�c�v�l�t�B���^�ł͂Ȃ��A�b����3�A�a�o�e�ɂ��Ă݂܂����B ���̎ʐ^�̂c�v�l����t�B���^�̉����ɑ��݂����s�w�p�a�o�e�������܂��B����ς�A�c�c�r�Ƃ����X�v���A�X���G����������g������ɂ́A�Y�{���͂����ɂ����ƃt�B���^�����O�����Ȃ��Ƃ����܂���ˁB�N���b�N��400�l�g���łP�S�r�b�g�c/�`�̂`�c995���ł��A�僌�x���̃��[�J���Ɏg���ɂ́A�אS�̒��ӂ��v��Ƃ������ƂɂȂ�܂����B

�a�o�e�̗l�q

�����̂P�O�j�{�r���̂R�A�a�o�e���lj������s�w-�k���������p�a�o�e

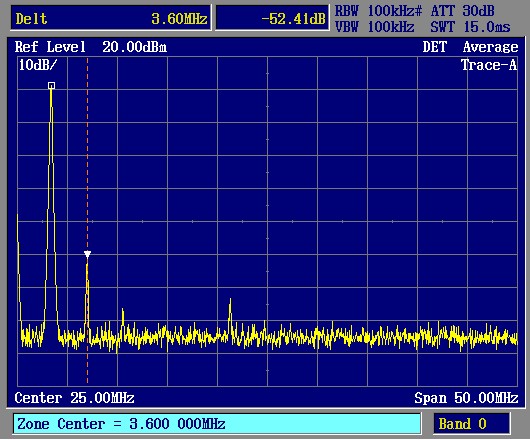

�@�Ƃ������ƂŁA������K�p���āA�n���o���h�𒆐S�ɑш悪�T�l�g���̋ߖT�X�v���A�X�̐}�ƁA�����g�𒆐S�Ɋϑ������A�T�O�l�g���܂ł̍L�ш�� �X�v���A�X�̐}�����ɕ��ׂĂ����܂��B�ߖT�X�v���A�X�́A�P�S�l�g���łЂƂ|�V�T���a�̂��̂��c���Ă��܂����̂ł����A�܂��A���x���I�ɔ����ŁA�@�K�� ���S�����Ȃ��̂ŁA����Ȃ��̂ŗǂ��Ƃ��܂��傤�B���̑��̃o���h�ł́A�܂������X�v���A�X���ϑ��ł��܂���ł����B��M���͂o�`�̃A�E�g�T�O���n�� �|�Q�O���a�̂b�l�J�b�v���ƂP�O���a�̂`�s�s��ʂ������̂ł��B�o�͂͂S�O���a���łP�O�v�̂b�v�Ƃ������ƂɂȂ�܂��B�܂��A�L�ш�̏ꍇ�́A�S�Ẵo���h�ɂ��� �āA�����g���ϑ�����܂��B�ȂA�o�`�̂��Ƃ̓}�b�`�����k�o�e�I�v�f���Ȃ��̂ŁA����ŁA�|�T�O���a�`�|�U�O���a���̌����ʂ邱�Ƃ͂ł��܂����B�܂��A�o���h���̊ȒP�Ȃk�o�e��K�v�ɉ����đ}������Ƃ����̂��������Ȃ̂�������܂���ˁB����ɂ��ẮA���M�@�̒lj��\���̂Ƃ��܂łɐ������� ���Ǝv���Ă��܂��B�����g�ȊO�̃X�v���A�X�ł����A����́|�U�O���a�ȏ�̂��̂͌����܂���ł����B�^��ǂł��Ȃ�Ƃ��}�g���Ȃs�w�ɂ��邱�Ƃ��ł��܂����B

�@�Ƃ������ƂŁA�����ڍׂɌ��čs���܂��傤�B

| �r�o�`�m�@�T�l�g���@�ߖT | �r�o�`�m�@�T�O�l�g���@�����g | |

|

3.5�l�g�� �ߖT�ɂ̓X�v���A�X�͌�������Ȃ� �����g�͑�����g�ȊO�͔��� ���}���n���o���h���m�C�Y���A�Q�C���œK���ɂ���Đ���オ���Ă��Ȃ����Ƃ��킩�� |

|

|

7�l�g�� �ߖT�ɂ̓X�v���A�X�͌�������Ȃ� �����g�͑�����g�ȊO�͔��� ���}���n���o���h���m�C�Y���A�Q�C���œK���ɂ���Đ���オ���Ă��Ȃ����Ƃ��킩�� |

|

|

14�l�g�� �ߖT�ɔ����X�v���A�X���� �����g������ ���}���n���o���h���m�C�Y���A�Q�C���œK���ɂ���Đ���オ���Ă��Ȃ����Ƃ��킩�� |

|

|

21�l�g�� �ߖT�ɂ̓X�v���A�X�͌�������Ȃ� �����g�͑�����g�ȊO�͔��� ���}���n���o���h���m�C�Y���A�Q�C���œK���ɂ���Đ���オ���Ă��Ȃ����Ƃ��킩�� |

|

�@���āA���͂h�l�c�ł��B���́A����͂���������J���܂����B�����̏̍Č������Ȃ������̂ł����A���R���ǂ�������Ȃ������̂ł��B�G�L�T�C�^�[�̂h�l�c�͗ǍD�����A3�i�X�g���[�g�A���v���r�r�f�ł̃h���C�u�ł́A�ȑO���A������Ƃh�l�c�̓��������Ă����悤�Ɍ����܂����B�X�y�A�i�� �^�����̂ł����A�q�R�Q�U�V�̂ق����A�g�o�W�T�U�W�`���s�n�h�͍����̂ŁA�q�R�Q�U�V�̂����œ����Ƃ����킯�ł�����܂����E�E�E�E�ŁA����̓X�y�A�i�̃��x���덷�ł͂Ȃ����Ǝv���n�߂܂����B�������A���낢���r���Ă݂����ʁA���͂q�R�Q�U�V�̂ق����������x���\�����ƍl���Ă��܂��B�Ȃ̂ŁA���ꂪ�ŏI�����Ȃ낤�Ƃ܂��͎v�����Ƃɂ��܂��傤�B

�@����͂����Ƃ��āA���x�̓G�L�T�C�^�[���Ȃ���ƁA�h�l�c�������u�������v���܂��B�ŏ��A���̗�����������Ȃ������̂ł����A���������� �ƁA�U�c�b�U�̃}���`�o���h���̓g�����X�̈ꎟ�������N�����������Ȃ��̂ŁA����̔����ȃ_�E���R���o�[�W�����~�N�T�[�̃h���C�u�������ߕ��ׂɂȂ��Ă���̂��ƍl���āA���������e�b�y�R�C�����݂Ɋ��������Ă݂܂����B����ŁA���܂�c�܂Ȃ��Ȃ����悤�Ȃ̂ł����A�r�r�f�ł̃h���C�u�ɔ�ׂ�ƁA�܂����S�ł͂Ȃ��悤�ł��B

�@�ƌ����Ă��Ă��A�Ȃ��Ȃ��������Ȃ��̂ŁA�����͈ȉ��̓����Ő蔲���A���Ԃ̂���Ƃ��ɍČ����Ă݂悤�Ƃ������ƂŁA�[�����܂����B

|

3.5�l�g�� |

|

7�l�g�� |

|

14�l�g�� |

|

21�l�g�� |

�@�o�d�o���S�O�v�@�i�Q-�g�[���P�O�v�~�Q�j���̂h�l�c

�`�s�s�̓J�b�v���[�i-�Q�O���a�j+�Œ蓯���i-�P�O���a�j��-�R�O���a��}��

�@�܂��A�e�o���h�Ƃ��Ɂ|�R�O���a�̓N���A���Ă���̂ŁA�����A�g�����ɂ͏\���ȓ������Ǝv���܂��B���Ƃ́A�m�e�a�Ƃ��ł���ɓ�������Ƀg���C���邩�ǂ����A�l���Ă��������Ǝv���܂��B

�@�Ō�ɃL�����A���[�N�ɂ��Č��Ă݂܂��B���̉����c�b�o�����X�u�q���|�e���V�����[�^�ō\�������̂͐����ł����B�����܂ŃX�y�A�i�ڎ����K�v�ł����A2-�g�[���̂o�d�o��łW�O���a�ȏ���̗}�����\�ł��B�����Ƃ��A�L�����A�T�v���b�V�����͍ŏ������ɃL�[�v����ɂ́A�q�[�^�[�̔��M�ɂ�鉷�x�����ɂȂ�܂ŃX�y�A�i�Ō��Ă���K�v������܂���(�j�B

�@�Ȃ��A���}��3.5�l�g���ɂ��ւ�炸�A�t�r�a�ɂȂ����܂��Ă��܂��B���������A�k�����������j�b�g�̂c�c�r�Q�̂����A�o���h���̂l�n�c/�c�d�l�L�����A���g���̐�ւ��́A�s�q�w���o���オ������v���O�������������Ǝv�����̂ŁA����������c���Ă���܂��ˁi��j�B

�@

|

�L�����A���[�N �ΐF�̃��C�����킴�ƃo�����X�u�q�łc�b�o�����X������ăL�����A�����[�N�������Ƃ��� ���F���C���͂s�w�̂`�e�Q�C���u�q���i�肫������ԂŁA�L�����A��}�������ꍇ�B������ƎG����������B |

|

�L�����A��}�� ���C���͂s�w�̂`�e�Q�C���u�q�������āA�o�d�o���S�O�v�Ɏ����グ���Ƃ���B ���̎��̂`�e�Q�C���u�q���i��Ɖ��F���C���Ŏ����悤�ɃL�����A�͏������Ă����Ԃł��邱�Ƃ��킩��B �L�����A�T�v���b�V�����̓L�����A��łP�O�|�i�|�V�T�j���W�T���a�����Ă��邱�Ƃ�����B �V�R�U�O�Ł|�T�T���a�A�w�e�Ł|�R�O���a�Ƃ����z�����B |

�@�L�����A�T�v���b�V�����̐���

�@��}�̉E���̐������������������B�L�����A�T�v���b�V�����̐����ɂȂ��Ă��܂��B

�@�ȏ�̌��ʂ������āA�قڐ^��ǂt�o�b�@�̂s�w���Ɋւ��āA��{�I�ȂƂ���͓������Ɨ������Ă��܂��B���Ƃ͂`�k�b�i���ݕ]�����j�Ƃ��A�R�k�L�� ���A���o��Ƃ��A�p���[�R���g���[�����ǂ����邩�Ƃ����悤�Ȕh����H���������悤�ƍl���Ă��܂��B�������Ȃ���A���̂ނ��o���̃V���[�V�[�ɖw�ǃV�[���h�炵���V�[���h�����Ă��Ȃ��@����A�������x�������s���A4�o���h������ȏ�����➑̂ɉ�������ŁA���U�������ɓ����Ă���A���܂��ɃX�v���A�X���o�Ȃ��E�E�E�E�Ƃ����̂����\���������Ƃ���Ȃ����Ə���Ɏ��掩�^���Ă��܂��i���H����ɉx�ɂ����ĂȂ������āH�E�E�E�E�͂��A���������Ă��������܂��F �j�B

��ALC�̓�������Ă݂遄�@�y2014.8.10�z

�@���܂܂ł́A���}�̂悤�ȒP���Ȕ{�d��������H�ŃI�[�o�[�h���C�u���o�����Ă��܂����B�̂���̃X�^���_�[�h�ȉ�H�Ȃ̂ŁA�e�Ղɂ`�k�b���o��H���\���ł��܂��B���Ȃ킿�A�t�@�C�i���̃o�C�A�X�ł���}�C�i�X�̂f�P�d�����Ă���悤�ȃI�[�o�[�h���C�u���������ꍇ�A�K�c���Ƃf�P�d��������܂����A���́u�𗬕��v���E���������āA�o���ʂ̃o�b�t�@�ł���U�a�`�U�̂f�P�Ƀt�B�[�h�o�b�N���邾���ł��B���̏ꍇ�A�M�����b�v�̂悤�Ȉ��U���̐M���������肷��ƁA�I�[�o�[�h���C�u�����ꍇ�̂f�P�d���i�g�����W�F���g��j�͈��Ȃ̂ŁA�`�b�������ꂽ�`�k�b���o��̏o�͔͂������Ȃ��Ȃ�Ƃ������_������܂��B�Ȃ̂ŁA�b�v�̏ꍇ�͂`�k�b�̌��ʂ��o�Ȃ��ƍJ�Ԍ����Ă��܂����A�܂��A���̒ʂ�Ȃ̂ł��傤�B

�{�d�������^ALC��H

���쌴��

�@��������A���̉�H�̖��Ƃ��āA�f�P���I�[�o�[�h���C�u���n�߂�ƁA�o�`�̂P�Q�c�p�U�a�ɂ͂��P�d��������āAAB1�N���X�̓���͈͂��邽�߁A�}���ɘc����������̂ł����A������������āA�o���ʃo�b�t�@�i�U�a�`�U�j�̗�����}�����ނ��߂�����d���̗����オ�肪�x���āA�\���ɂo�`�̘c��ጸ�ł��Ȃ��Ƃ�����肪����܂��B�I�[�o�[�h���C�u�O�͏���������d���͔��������A�I�[�o�[�h���C�u���n�߂���A�}���Ƀo���ʃo�b�t�@�̗�����}�����݂����Ƃ����A���������L�����m�̓������v��̂ł��B�Ȃ̂ŁA�����̂t�o�b�@�ł́A�ʓ|�Ȑ����H���J��o���܂����B

�@���̌��_��₤���߂̉���I�ȉ�H���i�`�̂g�`�l�ɂ���Đ��ݏo���ꂽ�Ƃr�r�a�n���h�u�b�N�ɂ͋L����Ă��܂��B�ȉ��ɉ�H�������܂��B

�����^�`�k�b��H

�@�r�r�a���M�@��^��ǂō�낤�Ƃ��Ă����S�O�N�O�H�A�q���S�ɂ����̉�H�͂悭�ł��Ă�Ȃ��Ɗ��S�������̂ł��B�m���A�g���I�̏����̂r�r�a�s�q�b�u�ł���s�r-�T�Q�O������i���������ĂT�P�O���H�j���炱�̉�H���̗p����Ă����Ǝv���܂��B�I�[�o�[�h���C�u����ƁA�t�@�C�i�����`�a�P�N���X�̓�����O��Ăf�P�d��������܂����A������R�ŎāA�s�q�̂u�����ɋ������܂��B��������ƁA�R���N�^������̓x�[�X�d���̂g�e�d�{�ɂȂ����d�������������̂ŁA���萔�i�Q�l��//�O�D�Q�ʂe�j�Ŏ�����ɂ̓}�C�i�X�̐���d�������������Ƃ����d�g�݂ł��B�^��ǂ̂f�P�o�C�A�X�d���i�|�Q�T�`�|�T�O�u�A�J�b�g�I�t���́|�P�O�OV�߂��̉\��������j����������s�q�̂b-�d�Ԃɂ�����̂ŁA�s�q�̑ψ��������K�v������܂����A����̂s�q�Ȃ�A����Ȃ��̂͂V�O�~���Ŋ��ł��]�����Ă��܂��B

ALC���o�p�g�����W�X�^�̈��

���āA�\�������萂��Ă��Ȃ��ŁA���ۂ̓��������Ă݂܂��傤�B

ALC����I�[�o�[�h���C�u���X�y�N�g����

ALC����I�[�o�[�h���C�u���M��

ALC�����I�[�o�[�h���C�u���X�y�N�g����

ALC�����I�[�o�[�h���C�u���M��

�@���̉�H�́u�����^�v�Ƃ������������āA�킸���ȃI�[�o�[�h���C�u�����ő傫�Ȑ���d�����ł��܂��B��}�͂`�k�b�I���I�t���̂h�l�c�Ɣg�`�̗l�q�ł��B���������ƁA�`�k�b�������肩����ƁA�O���c�́|�Q�W���a�ȉ��ƂȂ�A������X�v���A�X�̍L���肾�Ǝv���܂��B���ꂪ�A�`�k�b���I�t�ɂ���ƃX�v���A�X�������ɍL����܂��B�����Œ��ӂ������̂́A�n�m�Ƃn�e�e�łQ���a�̍��i�I�[�o�[�h���C�u���j�����Ȃ��̂ɂ��ꂾ���̃X�v���A�X��}�����Ă���Ƃ������Ƃł��B�܂�A���Ȃ��I�[�o�[�h���C�u�����ŁA�o���ʃo�b�t�@�ǂ̗�������������}�����Ă���Ƃ������ƂɂȂ�܂��B

�@�`�k�b�̂n�m/�n�e�e�̃X�C�b�`�����Ă͂��܂����A����͒P�ɂ`�k�b�̓����r�����邽�߂ɐ݂������̂ŁA���i�͂����n�m���Ă������̂ł��B����ɂ���āA���͂�������グ�Ă��A����ȏ�ɗ��Ȃ��̂ł�����A���S�ޗ��Ƃ��Đ��Ȃ��̂�����܂��B����ɂ́A���̉�H�A������H�i�s�q�̂a-�d�ԁj�͂c�b�����Ȃ̂ŁA�t�@�C�i���̂f�P�d�������ɗ���Ă��A����d�������邱�Ƃ��ł��܂��B���������āA�b�v�ŃI�[�o�[�h���C�u���Ă��`�k�b�͌������邱�Ƃ��ł���Ƃ����D����̂ł��B���̉�H�ɂ��Ă͑�ςɂf�n�n�c�Ȃ��̂ł��˂��i�j�B