�p�b�P�[�W�O��

���16�r�b�g�Ł@�i���V�[����16�r�b�g�łł��邱�Ƃ�\���j

���͂P�S�r�b�g�Ł@�p�b�P�[�W�͂P�U�r�b�g�łƑS������

| �P�U�������Ł@�q�����������������ƗV���@�@�@�y2019.6.15�z |

�@���N�̓��炢�������Ǝv���܂����A�l�b�g���ӂ�ӂ炵�Ă�����A���܂��܁A�q�����������������̏�ʋ@�킪�߁X�Ƀ����[�X�����Ƃ��������܂����B���̌��s�q�����������������̓G���W�j�A�̂��߂̃X�C�X�A�[�~�[�i�C�t�i���\�@��Ƃ����j���A���X���H�j�Ɛ�`����Ă��āA���\�ȗʁi�R�O�O�O�O�ȏ�Ƃo�q���Ă��܂��ˁj���o�ׂ��ꂽ�悤�ł��B�����Ȃ炱���łȂ�ł�������Ƃ����m���Ȃ킯�ł��B���́A���̎�̑����́A�r�r�f�ɂ��Ă��X�y�A�i�ɂ��Ă��ʋ@�킪�����Ă��܂�����A�q�����������������̑����p�r�ɋ����͖����A�Ȃ�Ƃ����Ă��r�c�q�����V�т̑ΏۂƂ������ƂɂȂ�܂��B

�@�����Ŏ������悤�ɁA���̂q�����������������́A����M�Ƃ��ɂ��������y���߂āA�u���C�ɓ���v�̕����ɓ����Ă��܂��B�Ƃ��ɂg�o�r�c�q�͎�M�\�͂������A�܂��A���M�͂o�������@�r�����������Ȃ�v���f�B�X�g�[�V�����@�\�����Ă���̂ŁA�܂����o�v�y�́u�c�{�v�ɂ͂܂����܂����킯�ł��B

�@���s�̂q�����������������͂s�q�w�̂`�^�c�A�c�^�`�Ƃ��ɂP�S�r�b�g���ł����A���M�͂������A��M���\���Ȑ��\�������Ă���悤�Ɏv���܂��B�����_�C���N�g�T���v���d�l�̂h�b�V�R�O�O���A��M�͂P�S�r�b�g�ł��������̐��\�Ă��܂�����B

�@����́A���̏�ʋ@��Ƃ������ƂŁA��M���̂`�^�c���P�U�r�b�g�ɂȂ��Ă��܂��B�ڍׂ̓X�y�b�N�����ĖႦ�Ε�����܂����A�g�e�`�T�O�l�g���̂r�c�q���_�C���N�g�T���v�������ō\���\�ɂȂ��Ă��܂��B����́A���݂���Ⴂ���g����̂r�c�q��Ƃ��ẮA�ŏ�̃X�y�b�N�ł��낤�ƍl�������̂ŁA������肵�����Ǝv���Ă��܂����B

�@���̂P�U�r�b�g�q�����������������̗\��̔����R�����낾�������ɊJ�n���ꂽ�̂ŁA�����債�Ă݂܂����B�����L�O���i�łS�O�O�d�t�q�������Ǝv���܂��B���������ȋ��z�ł����A���݂͂S�T�O�d�t�q�ɂȂ��Ă��܂��̂ŁA�V�ъ��o�ł����ƃN���b�N����̂ɂ͂�����ƒ�R���o���܂��i�j�B�@�������A�T�`�U�N�O�̂P�U�r�b�g�r�c�q�i�q�w�P�b�g�̂݁j�ł���p�r�|�P�q���X�O�O�����Ă������Ƃ��l����ƁA�q�����������������͂s�w�^�q�w�Ƃ��ɂQ�b�g�ł�����A�\�����l����Ƒ�ς������Ȃ������̂ł��ˁB

�@���͂Q�����ɔ������܂������A�����͂S�����ȍ~�Ƃ������Ƃł����̂ŁA�C���ɂ܂��Ă��܂������A�T�����ɂȂ��Ă�����Ƃ�����Ƃ������Ă��܂���B���̕ӂɂȂ�ƁA������ƕs���ɂȂ��Ă��܂������A�C���ɑ҂��Ă�����A�U���̎n�߁i�R�����S���̂����ꂩ�j�ɓ������܂����B�܂��́A�z�b�Ƃ����Ƃ���ł��B

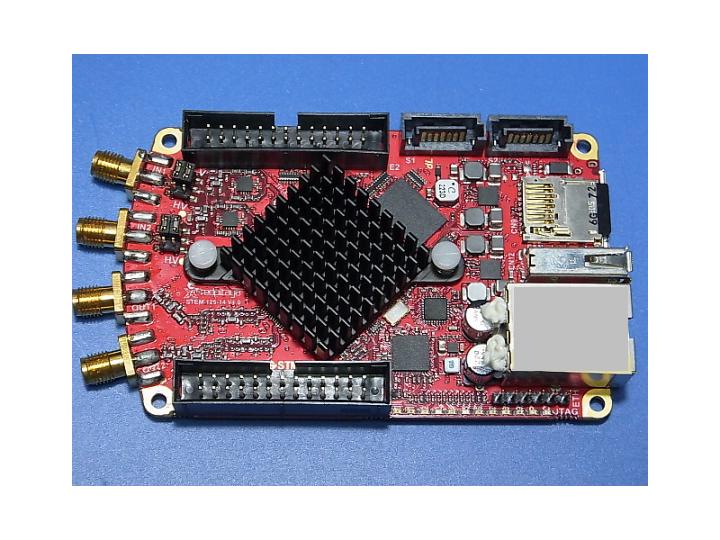

�@���������p�b�P�[�W�͈ȉ��̎ʐ^�̂Ƃ���ŁA����͈ȑO�̂P�S�r�b�g�q�����������������̃p�b�P�[�W�Ƃ܂����������ł��B

�p�b�P�[�W�O��

���16�r�b�g�Ł@�i���V�[����16�r�b�g�łł��邱�Ƃ�\���j

���͂P�S�r�b�g�Ł@�p�b�P�[�W�͂P�U�r�b�g�łƑS������

�@���ʂ��݂�ƐV���ɃV�[�����\�t����Ă��āA�h�����ĂP�U�r�b�g�q�����������������̃p�b�P�[�W�ł��邱�Ƃ�������܂��B�����J����ƁA�ȑO�͂т����肵���A�`�b�d���̃v���O�A�_�v�^�[���A����ς�т����肳���Ă���܂��i��j�B�Ȃ�ƁA����͂`�b�R�l�N�^�[�ւ́u�������݁v���`�b�d���Ǝ��O���\�ɂȂ��Ă��āA�e���̂`�b���C���i�W���b�N�j�ɑΉ����Ă��܂��B

�`�b�d���ƃR�l�N�^

�^���T�u�Q�`�̖{�̂ŃR�l�N�^�[���̂͂ߍ��ݕ����t���Ă���

���{�A�č��p�͍���̃A�_�v�^�[

�v���O�A�_�v�^�Ɩ{�̂Ƃ͂˂����݂Ō�������

�@�@��̍ŏ��̎ʐ^���d���A�_�v�^�Ƃ����A�O��Ɠ������Ƃ�������k�͒u���Ă����āA�O�ς����Ă����܂��傤�B

�P�U�r�b�g�łq����������������

�P�S�r�b�g�łq����������������

�@�O�ς����Ă���H�Ǝv���Ă��܂��܂����B����i�H�̎ʐ^�́A��������`�̂��̂������̂ł����A�Ȃ�ƂP�S�r�b�g�i�Ɠ����`�̊�ɂȂ��Ă��܂��B�����A�P�S�r�b�g�i�̕��M�P�[�X�Ƃ������p�������̂ŁA�������āA�]���i�Ɠ������@�̊�ɉ������̂��Ǝv���܂����A����ɂ���āA�������X�|�C������Ă��Ȃ�������̂ł����B���C�A�E�g�Ŗ���������ƁA�����Ă��͓����ɂ�������܂�����ˁB���̂�����͍���̌���҂������Ǝv���܂��B

�@�P�̂̂P�U�r�b�g����悭����ƁA�C���t���_�����_������܂����B�e�o�f�`�̓q�[�g�V���N�̉��Ȃ̂ŁA���O���͎̂~�߂�ɂ��Ă��A�\�ɘI�o���Ă���p�[�c�Ŗ��炩�ɈႤ�̂́A��_�ł��B

�@���͂��T�O�������ꂽ�̂ŁA�L�ш�g�����X���e�|�[�g�ɔz�u����Ă��܂��B����́A���������Ăq�w���̓X�e�b�v�A�b�v�g�����X�ɂȂ��Ă���̂��ȁH�E�E�E��H�}�ɂ��ƁA�g�����X�̓��i�`�^�c���j�͎�n�C�C���s�[�_���X�̂悤�Ɍ����܂����B

�܂��A

�A�N���b�N���W���[���H������������^������Ă��܂��B���������Ăs�b�w�n�i���x�⏞�^�������U��j�H����͋����p�b�P�[�W���傫���̂Ŋ��҂��Ă��܂��܂����A�X�y�b�N�ɂ͓��ɋL�ڂ��Ȃ��̂ƁA��H�}�ɂ́u�w�n�v�Ƃ��������ĂȂ��̂ŁA���x�⏞�͂��Ă��Ȃ��̂�������܂���B�Ƃ���Ƃ��̑傫���͉����Ӗ�����̂ł��傤���H�P�S�r�b�g�ł̂w�n�͓����̂悤�Ȍ`�����̂ł����B

�@���āA���������ɂ́A�܂��́A�n�r���C���X�g�[�����Ȃ���Ȃ�܂���B�P�S�r�b�g�q�����������������̎����v���o���Ȃ���A�����̃ʂr�c�J�[�h�ɂn�r�C���[�W�i�q�����������������̎w��v����������������_�E�����[�h�j���Ă��t���čs���܂��B�C���X�g���N�V�����ɏ]���āA�ق��ق��̂ق����ƏI��点�āA�d���I�[���I�@�ł����A���������A�������ˁ[���i��j�B

�@����H�Ǝv���܂������A�Ȃɂ��ǂ����ō�Ƃ��ԈႦ���̂��낤�ƁA�^�J���������āA���̓��͐Q�Ă��܂��܂����i�j�B�ŋ߁A�邪�߂��ۂ��キ�Ȃ��Ă��܂����̂ŁA��͖������S�������܂���i�j�B�Ƃ��낪�A���́A���̂��ƈ�T�Ԉȏ�����]���|����Ƃ͎v�������܂���ł����i�{�j�B

�@���̓��ɁA�܂�������������𒍈Ӑ[���J��Ԃ��Ă��_���A���łł͂Ȃ��������������Łi�U���P�R�����݁A�c�k�s�ɂȂ��Ă��܂��ˁj�ł��J��Ԃ��Ă݂���A���邢�́A�z�[���k�`�m�̂��ƁA�c�g�b�o�Ń_�C�i�~�b�N�h�o�A�h���X�����蓖�Ă��Ȃ��i���[�^�ɂ܂Ƃ��ɃA�N�Z�X���Ă��Ȃ��j�̂��m�F������E�E�E�Ǝ��Ԃ��߂��čs���܂����B��ɂȂ��Ă݂�ƁA���������āA�����̃ʂr�c�J�[�h�ɂ́A�n�r�C���[�W�����炩���ߏ�����Ă����̂��ȁi�v����ɁA�q�����������������ɑ}�����Ă����g����j�H�Ƃ��v���܂������A���ɂc�k�����C���[�W����������ł��܂����̂ŁA����Șb�́u��̍Ղ�v�ɂȂ��Ă��܂��܂����i��j�B

�@�������ɁA�����Ȃ�ƃn�[�h�E�F�A�̕s����H�H�H���C�ɂȂ����̂ŁA�r�s�d�l�������̃��[��������A����ȏȂ��ǁA�A�h�o�C�X����܂��H�Ƃ������������ŏ�m�点�郁�[�����������Ȃ�Ȃ��悤�ɂS����������̂ł����A�S�������̂ԂĂł��B���́A�����̃y�[�W�ɂk�����������悤�Ƃ��Ă��A���̂h�c�͎c���Ă���悤�Ȃ̂ł����A�p�X���[�h���t���Ă��ꂸ�A����A�p�X���[�h�ύX�����{���܂������A��̃��[���̂������A�K���������Ȃ̂��A�p�X���[�h�̂b�������������������������[�������Ȃ��Ȃ��Ă��܂��܂����B���������ǂ��Ȃ��Ă���H���̕s�e���́H�E�E�E�E�E�ł��B

�@�܂��A�Ј����G���W�j�A�u�����v�̃x���`���[��ƁH�ɂ͂��肪���ȑΉ��Ȃ̂��ȁH�Ǝv���܂������A�Ԏ����炢���Ă��o�`�͓�����Ȃ����낤�ɁH�Ǝv���܂������A����A���{�I�ȃT�[�r�X�����߂Ă͂����Ȃ��̂��ȁH�Ȃ�āA���s�I�ɂ��Ȃ��Ă��܂��܂����B

�@�����͌����Ă����ۂɍ����Ă���̂ŁA�l�b�g�ɏ��͂Ȃ����ȁH�ƌ��n���Ă��A����ɑ���������͂���܂���B�������A�������������ƁA���C�Ȃ��ɂq�����������������̂c�k�y�[�W�����Ă݂�ƁA�u����v�Ȃ��ȑO�Ɨl�q���Ⴄ���ƂɋC���t���܂����B�r�����������ł��c�k�o���Ȃ��Ȃ��Ă��邵�A���ł̃t�@�C����������Ă��܂��B�ȑO�ɂc�k�����̂�

�i�U���S���j�@redpitaya.img

�Ȃ��A�ӎU�L�����ȃt�@�C�����ł��ˁB

����A���x�����[�������ꂽ��ɁA�����o������A�d���Ȃ������t�@�C����

�i�U���P�P���j�@redpitaya_OS-beta-Z20_06-jun-2019.img

�@�ƂȂ��Ă��܂����B�Ȃɂ��t�@�C�����̓��t�炵������������ƂU���U���ɂȂ��Ă���悤�Ɍ����܂��B���̓��t�́A�u���[�[��A�����Ȃ��I�v�ƃe���p���Ă����^���Œ��̓��t�ł��B�������[�A���������āA�v�������������ɃA�b�v����Ă������̂́A�܂����������ˁ[�n�r�ŁA�����炪���匾������A����ĂĂn�r�̃C���[�W�t�@�C���������ւ����̂��H�Ȃ�Ċ������Ă��܂��܂����A�����A����ȂƂ��낪�^���Ȃ̂���Ȃ����Ǝv���܂��B���̊ԁA���́A�u���낢�����Ă������Ȃ��̂ŁA�����q���g������܂��H�v�ƃ��[���𑗂葱���Ă����Ƃ����̂ɁI�I�I�I

�@���́A�V���ɂc�k�����C���[�W�t�@�C�����������u�ԁA�u����͓����v�ƒ��������̂ŁA�C���[�W���ʂr�c�ɏĂ��āA�P�U�r�b�g�@�삳����ƁA�Ȃ�̖������������n�߂�����Ȃ��ł����I�@������u�����[�I�v�ł��ˁB�Ԉ�����C���[�W�t�@�C�����A�b�v���Ă��₪�����I�Ɠ{��S���ł��i��j�B���̂܂܂ł́A���܂肪�t���Ȃ��̂ŁA���̓^���ƁA���܂܂ŁA��u�����̂Ԃāv�ŁA��������A�C���[�W�t�@�C����u�������Ă������Ƃ��Ӎ߂���I�ƃ��[�������̂ł����A�i�܁A�����܂ŗ���ƒ��߂ɋ߂��ł����j�S������������܂���B�Ȃ�ł����˂��I

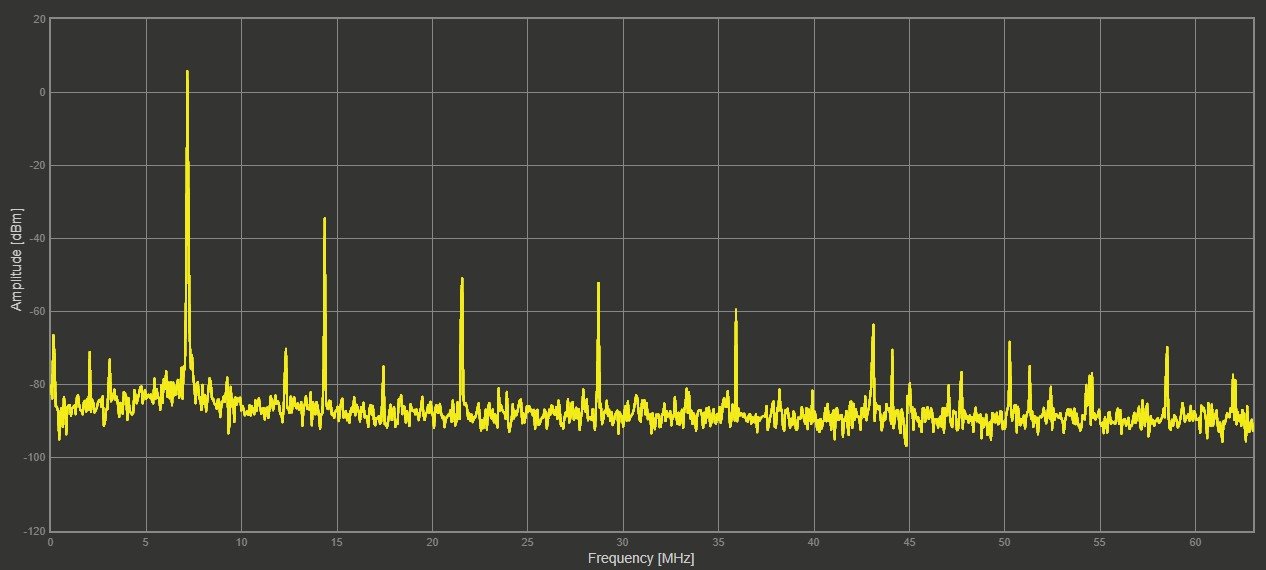

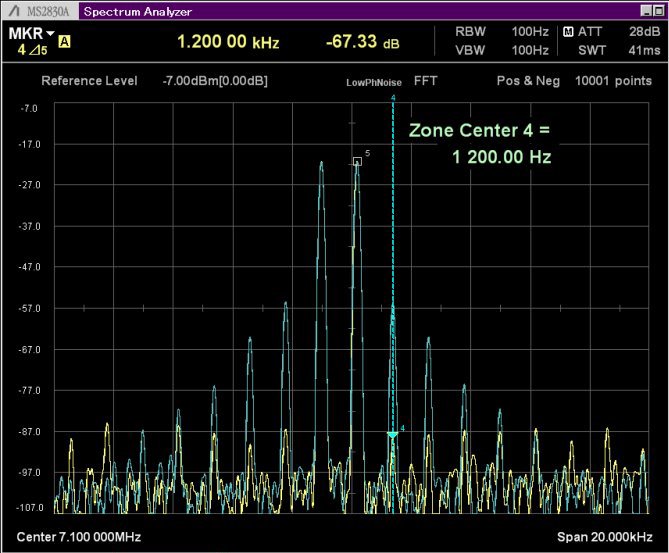

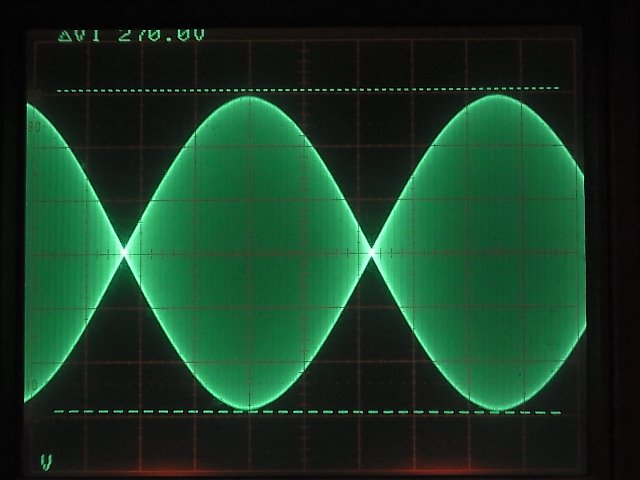

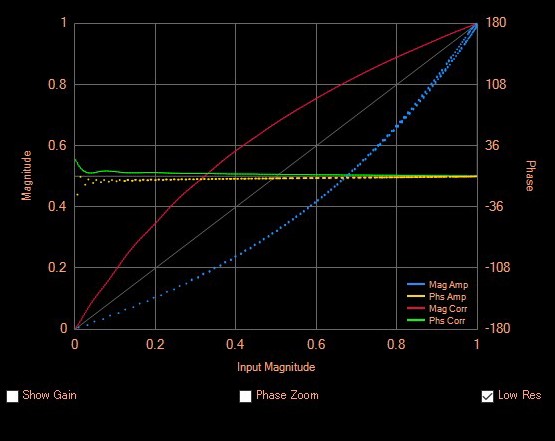

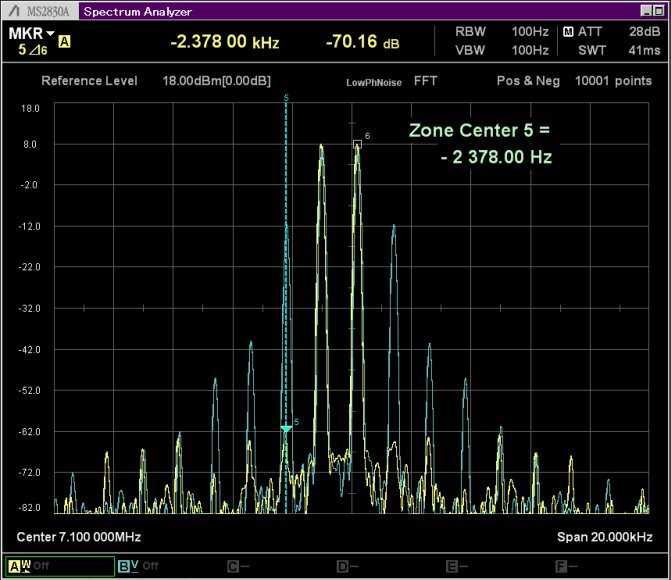

�@�����͌����Ă��Ƃ肠�����������̂ŁA�X�y�A�i���N�����Ă݂܂����B�P�S�r�b�g�ƂP�U�r�b�g���̂��r���Ă����܂��B�P�U�r�b�g���̂͂c�����W���傫���ƃX�y�b�N�ɏ����Ă���i�Ƃ��������R�ł����j�̂ŁA�m�C�Y�t���A���Ⴂ�̂��Ȃ��H�Ǝv���܂������A���̐}�Ɏ����悤�Ƀm�C�Y�t���A�̖ʂł͂قƂ�Ǎ�������܂���ł����B����̓n�[�h�������Ă��������̍��������Ƃ͎v�������Ȃ��̂ŁA�܂��A���������]�����Ă������Ǝv���܂��B �@�@

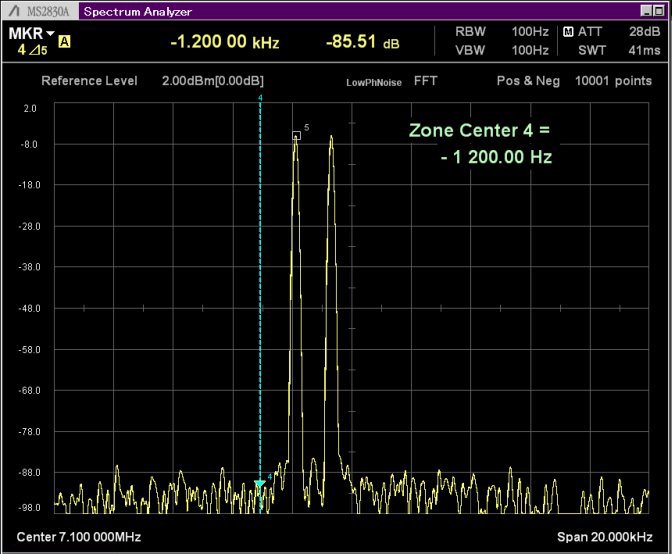

�P�U�r�b�g�łq�����������������@�̃X�y�N�g�����A�i���C�U����

�r�������F0�`63�l�g��

�V�l�g���̂g�o�W�U�T�V�o��

�P�S�r�b�g�łq�����������������@�̃X�y�N�g�����A�i���C�U����

�r�������F0�`63�l�g��

�V�l�g���̂g�o�W�U�T�V�o��

��16�r�b�g�q�����������������̐ݒ聄�@�y2019.6.24�z

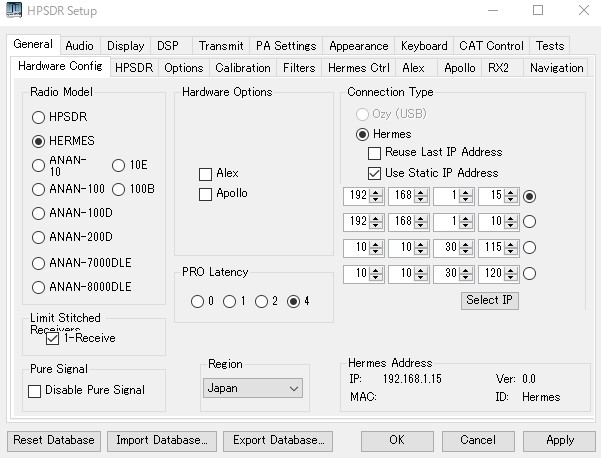

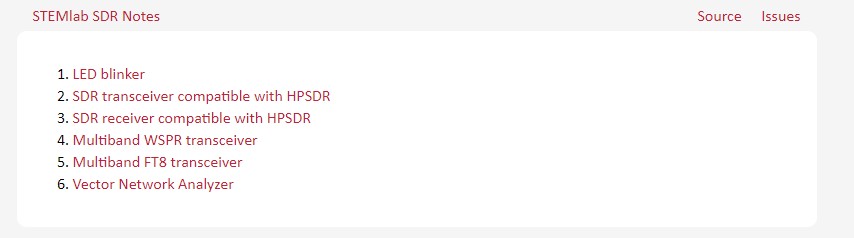

�@Redpitaya�̂��̌�ł��B���x��h�l�A�v���f�B�X�g�[�V�������y���݂ȓ����擾���҂��Ă��܂��B�Ƃ͌����Ă��A�܂��͂o�n�v�d�q�@�r�c�q�����Ȃ��Ƙb�ɂȂ�܂���B�����ł܂��A������Ƃ����o���A�[�ɂԂ������邱�ƂɂȂ�܂��B

�@�ȑO��14bit�ł̌o��������̂ŁA�����pavel-demin����̃T�C�g����A16bit�ł̂r�c�J�[�h�ɏ������ރt�@�C���������Ă��āA�������߂���ŏI���I�Ƃ������������Ă��܂����B���ړ��Ẵt�@�C����

�@�@�@����

�@�Ɉē����L��܂��̂ŁA�܂��́A����ɏ]���āA�r�c�t�H�[�}�b�^�[�Ńt�H�[�}�b�g�����r�c�J�[�h�ɃR�s�[���܂��B14bit�̗�ł́Aredpitaya���N�����āA�u���E�U����

�@�@�@rp-�gMAC address�hlocal/

�@�ƃR�}���h��łƁA�n�r�̉�ʂ��o�܂��̂ŁA�����Ȃ�Ƃc�g�b�o�������Ă���͂��ł��B�ŁA�A�T�C�����ꂽip�A�h���X���o�n�v�d�q�@�r�c�q��setting��ʂ�static

address�̗�

�h�o�̐ݒ���

�ɏ�������ŋN������A�꒚������̂͂��ł��B�Ƃ��낪�A����́A���̂n�r��ʂ��o�Ă��܂���B�Ȃ̂ł�����ƍ����Ă��܂��āA���������₷���Ƃɂ��܂����B

�@�������Ȃ���A�P�`�Q���o���Ă���������i�܂Ȃ��̂ŁA�l�b�g���������Ă݂�ƁAYou tube�ɗL�v�ȏ�������邱�Ƃ�������܂����B������̏����Q�l�Ƀu���E�U�i�h�d/�d������/�b�q�n�l�d/�e�������������j����c�g�b�o�ŃA�T�C������Ă���ip asddress�ł����Ă݂�ƁA

pavel-demin�̃u���E�U���

�@�̉�ʂ��o�Ă��܂��B1�`6�̂����̂ǂꂩ���N���b�N������ɂo�n�v�d�q�@�r�c�q�i3.49�j���N������ƁA����Ƃo�n�v�d�q �r�c�q�̓��삪�m�F�ł��܂����B�悾�����Ď��������Ă���������tomrt834����Ɋ��ӊ����ł��B

�@�����܂ł�����߂����̂ŁA14bit�@�ł�����悤�Ɋe��̓�����]���������ƂɁA�ǂ̂悤�Ƀp�b�P�[�W���O���Ă������l���邱�ƂɂȂ�܂��B�����A��肭�s���̂ł���A�P�S�r�b�g�@��redpitaya�ƃ��W���[��������������������Ă��܂��āA���Ӊ�H���O�`�P�[�X�𗬗p���Ĉ꒚�オ��Ƃ��邱�Ƃ��ł������ł����A�ǂ����邩�͂��ꂩ��l���Ă��������Ǝv���܂��B�Ƃ����̂��A�k�c�l�n�r���j�A�A���v���������悤�ƍl���Ă���̂ł����A���̍\�����l���鎞�A�C���v�b�g�͂r�c�q�o�̓��x��+���Ɏ����Ă��������ƍl���Ă��邩��ł��B

���q�o-�P�U�̏��������@�y2019.7.5�z

�@�q�����������������̑���ł��B�Ƃ肠�����A���������Ƃ͏o�����̂ŁA���̃p�t�H�[�}���X���݂Ă������Ƃɂ��܂��B���łɁA���x�̂P�U�r�b�g�ł������\�ȕ��͋C�������o���Ă���̂ŁA�y���݂Șb�ł͂���܂��ˁB

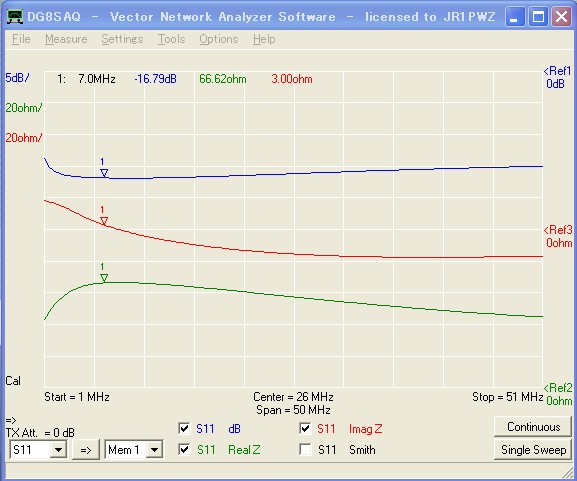

�@���āA�����16bit-Redpitaya�ł������̓C���s�[�_���X���T�O���n�ɂȂ��Ă��܂��B14bit�ł͔ėp�������ӎ����Ă���̂ŁA�n�C�C���s�[�_���X�v���[�u�̎g�p���z�肳��Ă��܂��B�Ȃ̂ŁA���͂͂P�l���ɂȂ��Ă��܂����B����ɔ�ׂāA16bit�ł͂ǂ����r�c�q�p�r���ӎ����Ă���̂ŁA�q�e�̔ėp�C���s�[�_���X�ł���T�O���n�ɂ����̂ł��傤�B���͂̓t�F���C�g�R�A�̓��g�����X���g���Ă���̂ŁA�O�̂��߁A���̓C���s�[�_���X�𑪂��Ă݂܂��B�ȉ��ɂu�m�v�`2.6�ő��肵���r11�̂g�e�`�T�O�l�g���т̓����ɂ��ċ����Ă����܂��B

�r11����

�@���������ƁA�U�O�`�T�O�����O�̃C���s�[�_���X�ɂȂ��Ă���悤�ŁA�قڂT�O���ƍl���ėǂ��ł��傤�B�������ɂg�e���ł̓C���s�[�_���X���㏸���Ă��܂����A�傫�ȉe���͂���܂���B�t�ɂg�e�n�C�o���h�`�T�O�l�g���ɂȂ�ƁA�T�O���ɋߐڂ��Ă��܂��B���������ƁA���[�C���s�[�_���X�ɐ��������Ă���̂ŁA�Ȃ�̖����Ȃ��O���R���|�[�l���g��ڑ��ł������ł��B

�@�Ƃ������ƂŁA�܂��͊��x�𑪂��Ă݂܂��傤�B

�@�ȉ��͂R�D�T�`�T�O�l�g���܂ł̊��x�ł��B����ɂ��Ă��A����ȏ����ȋ@��ŃI�[���o���h�̃_�C���N�g�T���v������M�i������s�w�C�q�w���ꂼ��Q�b�g�����j�����������ȃp�t�H�[�}���X���ł�����Ă������ł���ˁB

16bit Redpitaya�̊��x�����@�@�i�ʂu���������T�O���j

| �@ | �R�D�T�l�g�� | �V�l�g�� | �P�S�l�g�� | �Q�P�l�g�� | �Q�W�l�g�� | �T�O�l�g�� |

| �m�q���� | �O�D�W�W | �O�D�T�O | �O�D�T�O | �O�D�S�X | �O�D�S�U | �O�D�S�P |

| �m�q���� | �O�D�S�Q | �O�D�Q�Q | �O�D�Q�O | �O�D�Q�Q | �O�D�P�W | �O�D�P�V |

�@��L�\�͂r�h�m�`�c���P�O���a�ɂȂ��M���̓��x���i�q�w�̂T�O���[�j�ŕ\�����Ă��܂��B����́A���܂܂ł̎��̋@��̑���l�Ɣ�r���₷���悤�ɂ��邽�߂ŁA�����A�r�r�f����[�d���ŕ\������Ȃ�A�U���a�A�b�v���Ă��������B

�@�����͂r�r�a�ŁA�a�v���Q�D�S���g���A�m�C�Y���_�N�V�����L��̏ꍇ�͂o���������r�c�q�̕\���Łu�m�q�v�ƂȂ��Ă���P�[�X�ł��B�u�m�q�Q�v��I�ԂƁA�����������������Ȃ�s���R�ɂȂ�̂ŁA���̃��[�h�͂��܂�g���C�����Ȃ����ߑ��肵�Ă��܂���B�������A�m�C�Y�̒ጸ�u�����v�Ȃ�m�q�Q�̕������ʂ���Ȃ悤�ł��B

�@��L�\������ƁA�q�����������������P�̂ł��Ȃ�̊��x��L���Ă������Ƃ�������܂��B�R�D�T�l�g����������ł����A����ȊO�ł̓v���A���v�͕s�v�Ȋ��x���x�����������Ă��܂��B����́A�P�S�r�b�g�łɊr�ׂāA�傫�ȃ����b�g�ł��B�P�S�r�b�g�ł̓n�C�C���s�[�_���X���͂Ȃ邪�䂦�ɁA������t��Ɏ���āA���͂ɋ��U��H��z���邱�Ƃœd���X�e�b�v�A�b�v���ʂ�_���A�Ȃ�Ƃ����p���x���x���܂Ŏ����Ă����܂������A��͂�A�Â��ȂP�S�l�g���Ƃ��ł̓v���A���v���~�����Ȃ��E�E�E�E�Ǝv���Ă��܂��܂��B

�@���ꂪ�A�P�U�r�b�g�łł͂܂������S�z����K�v������܂���B�g�b�v�Ƀo���h���̂a�o�e��u���A�\�����p�ɂȂ�Ǝv���܂��B����͐������ł��˂��B����ȏ������f�W�^����ŋɂ߂ė����Ɏ����ł��Ă��܂��̂ł�����B�t�ɂ����ƁA��X�́u����v�Ȃ�āA���\���l������A�܂��������̍���Ȃ���ƂȂ̂ŁA�Ȃ�炩�́u�������v�Łu�ς�������Ɓv�ł����Ȃ�����A���Ȗ��������������Ȃ����Ęb�ɂȂ肻���ł��i��j�B�����ƒE���ł��B

�@���Ă���ł́A�x�[�X�o���h�t�B���^�i���Ái���ɂ����j�́u�X�[�p�[�w�e���_�C���Ƃ����v��M�@�ł́u�h�e�t�B���^�v�ɑ����F���j�̓��������Ă����܂��B����͂w���������U��i�T�C�h�o���h�m�C�Y���ɏ������ҁj�̂q�w��M�d�͂��A���g���V�t�g���Ȃ��瑪�肵�Ă��܂��B�ݒ�ш�͂Q�D�S�j�g���Ō��Ă݂܂����B

�ʉߑш����

�@�q�w���͐M���͕��R�Ȓʉߑш�Ł|�P�O���a���ƕ\������Ă��܂��B���͈̔͂ł���A��M�@�̃_�C�i�~�b�N�����W�͊m�ۂ���Ă��܂�����A�P�Ɏ�M�d�͂����Ă��邾���Ńt�B���^�̌����ʂ�����܂��B��}����A�|�U���a�ш�͂��傤�ǂQ�D�S���g���A�|�U�O���a�ш�͂Q�D�T�P���g���Ƒ��肳��܂����B�̗��ɂ����Ƃ���́u�V�F�C�v�t�@�N�^�v�͂Q�D�T�P/�Q�D�S���P�D�O�T�Ƃ������ƂɂȂ�܂����B�r�c�q�����Ă��Ė��x�̂��Ƃł����A���낵���قNj}�s�ȃt�B���^�ɂȂ��Ă������Ƃ�������܂��B

�@�Ƃ肠������M�̍Ō�ɂh�l�c�����Ă݂܂��B���܂܂ŁA�r�c�q�Ƃ����ǁi�s�q�w�R�O�T��r�c�q�|�R���j�A���̘M���Ă���u�c�̓A�i���O�t�����g�G���h��L���Ă����̂ŁA�A�i���O�@�Ɠ����悤�ȑ�������Ă��܂����B���ʓI�ɂ́A�A�i���O�@�Ƃ��Ȃ��悤�ȓ����Ă����̂ł����A����́A�ǂ���炻��Ƃ͈قȂ�l����悵�Ă��܂��B�ȉ����������������B

�@�܂��́A�o���������r�c�q�Ł|�P�Q���a���~�Q�ƕ\�������q�e�Q-�g�[���M���i�r�r�f�o�͂��V�O�i���A�i���C�U�l�r�Q�W�R�O�`�ő��肷��ƁA�|�X���a���ƂȂ��Ă���j���q�����������������ɓ��͂��āA�h�l�c�R�炵���������ꂽ�M�������Ă݂܂��B���̃��x���́|�X�O���a���ł�����A�u�A�i���O�@�I�Ȃh�l���������肷��Ȃ�v�A�h�h�o�R�͂R�O���a���i�X�y�A�i��l�j�ɂȂ�͂��ł��B

�h�l�����̕\����

�@����Ȃ�A����ȏ����Ȃr�c�q�̂h�h�o�R�Ƃ��Ă͋ɂ߂ėD�G�Ȓl�ɂȂ�̂ł��傤���ǁA�ǂ��������͖≮�������Ȃ��悤�Ȃ̂ł��B�ȉ��ɃA���e�i���̓��x���h�l�R�̕\�����x���i��������Q�W�R�O�`�ōZ���j�̊W�������Ă����܂��B

�h�l�R�̓���

�����h�l�R���x��

�@���������ƁA��ʓI�ȃA�i���O�t�����g�G���h�́u�M�����x���h�l�R���x���͂P�F�R�ŕω��v���Ă��܂���B���̓��x���ω��Ɠ����悤�ɂP�F�P�œ����Ă���悤�Ɍ����܂��B����́A�ȑO���猾���Ă���悤�ɁA�`/�c�R���o�[�^�̃m�����j�A���e�B���琶���邽�߂ł��B��M���̓��x�������������Ă����ƁA�A�i���O�t�����g�G���h�ł���A���j�A�ȗ̈�ł̓���ɂȂ邽�߁A�O���c�͋}���Ɂi�P�F�R�̕ω���Łj�������܂����A�`/�c�R���̏ꍇ�A����M�����x�����Ⴂ�������M���̃r�b�g�悪�������ƂȂ��Ă��A���ꂼ��̗̈�Ńm�����j�A�͑��݂��܂��̂ŁA���ꂪ�A���͂��i���Ă��h�l�R��������Ȃ������ƂȂ�܂��B

�@���ׂĂ݂�ƁA���̉��P�̂��߂ɂ́A�e�B�U�������邱�Ƃ��L���ł����ƕ����܂��B�u�ǂ�ȐM�������x�����f�B�U�ɂ����炢�����v�ɂ��ẮA����ɂł��������Ă݂܂��B

�@���ɁA���M�������Ă����܂��傤�B�܂��́A�f�t�H���g�ł̏o�͂Ƃh�l�c�ł��B���M���́A�V���O���g�[���̃e�X�g�M���̑��ɁA�o�������r�������������N������ƁA�Q-���������M�����o�͂����邱�Ƃ��o���܂��B������A�o���������r�c�q�̃A���v�Q�C�����f�t�H���g�̎��ɂǂ�Ȋ����ŐM�����o�͂���邩�A���Ă����܂��B

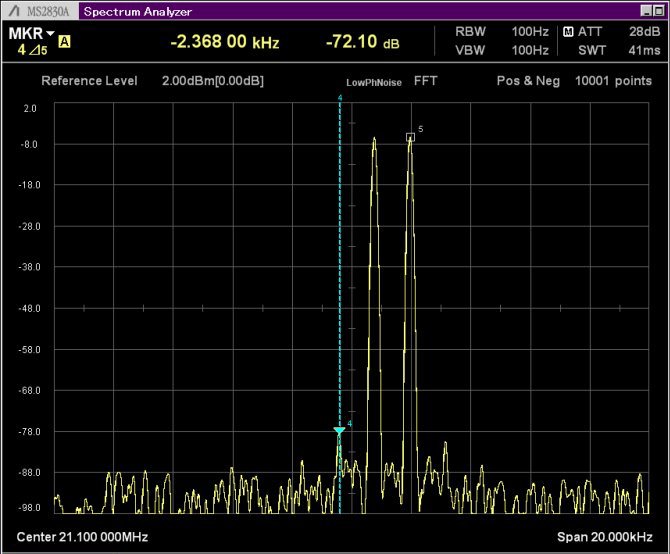

���M�h�l�i�V�l�g���j

���M�h�l�i�Q�P�l�g���j

���M�h�l�i�T�O�l�g���j

�@�R�o���h�Ō��Ă݂܂����B�Q�|���������͂ǂ����|�U���a���~�Q�ŏo�͂���Ă���悤�ŁA������āA�U���̃s�[�N�œd�͂��O���a��������Ȃ��悤�Ȑݒ�ɂȂ��Ă���̂�����H���̎��̂h�l�R�͂V�l�g���Ł|�W�O���a�ȉ��ƁA���������D�G�ł��B�A���v�Q�C����������Ȃ��̂łn�h�o�R�ɂȂ��Ă��܂��܂����A�V�l�g���ł͂R�S���a���ȏ�̑f�q�Ƃ������ƂɂȂ�܂��ˁB���g�����オ��ƁA�h�l�c�������Ă����A�T�O�l�g���Ɏ����ẮA�U�����x�����ቺ���Ă��܂��B�������Ȃ���A����́A��t�̃A���v�̃��x���z������������l���āA�܂��A���R�o�������r�������������N�����邱�Ƃ��l����A�Ȃ�̖����������x���ł��傤�B�P�ɁA���̃f�[�^�́A�㑱�̃��j�A�A���v���ǂ��\�����邩�l���邽�߂ɑ��肵�Ă݂܂����B

������M�h�l�ɂ��ā��@�y2019.7.20�z

�y�f�B�U�ɂ���M�h�l�̌�����ʁz

�@�ȑO�A�g�b�v����A�i���O�f�q���o���ɒ��ڂ`/�c�ɐM�������͂����^�C�v�̎�M�h�l�́A�t���A�i���O�@�̂���Ɣ�ׂĈقȂ�l����悷�邱�Ƃ������܂����B������ƐU��Ԃ��Ă݂܂��傤�B

�h�l�R�̐����̈�̕���

�@���̐}�͈ȑO�̐}�ɂh�l�̗̈����ʂ��Ď��������̂ł��B�����ŁA�e�̈悲�Ƃ̐U�镑�����l���Ă݂܂��傤�B

�@�܂��@�ł����A�����͊ȒP�ŁA�`/�c�R���̈�����ő�U���̈����͐M���U�����Q�߂���ƁA�}���ɘc���������āA���ɂ́A�܂Ƃ��ȐM����荞�݂��o���Ȃ��Ȃ�܂��B���ꂪ�@�̉E���̈�ł��B

�@���ɇA�̗̈�ł����A���̂�����͐M���̕ω��Ɠ����悤�Șc�̕ω��i�ω���͂P�P�j�Ɍ����Ă��܂��B����́A���x�����ω����Ă��A���͂����M�������W�ɉ������`/�c�R���̔�������c���M�����x���̕ω��Ɠ����悤�ɂ���Ƃ������Ƃ������Ă��āA������̃m�����j�A���e�B�Ƃ͂܂������ʂ̌����ł���u�悤�Ɂv�����܂��B

�@�Ō�̇B�ł����A�����́A���͂����M���ɂ��܂�W�Ȃ��������Ă���悤�Ɍ����܂��B�A���A���͂��Ւf����Ƃ��̐����͏����Ė����Ȃ�܂�����A�c�����Ă���G���ł͂���܂���B�����ł͂h�l�R���ɂƂ�܂������A�������̂`/�c�R���̗ʎq���̍ہA�덷��������������тт邽�߂ɐ��������u�s�v�����v�ł��B�r�c�q�ň����f�[�^�̂k�r�a�ŋN���Ă�����̂ƍl����ƁA�Q-�g�[���̓��̓��x���ɂ�炸�A�ϓ����Ȃ����R���킩��u�悤�ȁv�C�����܂��B

�@���������A�����u�X�v���A�X�v�̒ጸ�ɂ́A�̂���A�f�B�U�ɂ��r�e�c�q�i�X�v���A�X�t���[�_�C�i�~�b�N�����W�j�̑���Ƃ�����i���퓅�I�ɗp�����Ă��܂����B���ɂ́A�f�B�U�@�\�����`�c�b�Ȃ�Ă̂����邭�炢�|�s�����[�Ȃ悤�ł��B�f�B�U�M���́A�ш���G���Ƒш�O�G����p�����@������悤�ł����A�ш���G���͂r/�m�ɂȂ���̂ŁA����ł̓A�z�炵������A�K�R�I�ɑш�O�ŎG����p�ӂ��邱�ƂɂȂ�ł��傤�B�v�͂h�l�ɂ���Đ�����������̂���ʎq���m�C�Y�������_�}�C�Y�ł���A�G���łȂ��Ă��A�h�l�R�����Ƒ����������M���ł�������킯�ł��B

�@�Ƃ������ƂŁA���̇B�̗̈�̂h�l�R��ጸ������������Ă݂܂����B�M���Ƃ��Ă͑�_�ɂ��b�v���g���܂��B�T�O���ϒ��̂`�l�A���g���Έڂ��P�O���g���̂e�l�i��������P���g���g�[���ŕϒ��j�ł����ʂ͎����悤�Ȃ��̂������̂ł����͂b�v�Ƃ��Ă����܂��B�v����ɁA�ΏۂƂ���M���Ɉ�����邱�ƂŁA�`/�c����������u�����������v�����������ĕs�K�����ł�������Ƃ������Ƃł��傤���H�����ł����A�Q�̂r�r�f���n�C�u���b�h�ʼn��Z���Ăq�e�c�[�g�[�������A���̂��ƂɃf�B�U�̐M�����n�C�u���b�h�Ō������Ă��܂��B���g���͂P�O�l�g���Ɏ��܂����i�r�f�̍Œ���g���F�j�B�q�w�̃A���e�i�[�͂a�o�e�Ƃ��̑ш搧�����|���Ă��܂���B

�@���̓��x���ɉ�����f�B�U�̃��x���͈ȉ��̒ʂ�ł����B

���̓��x���ɑ���f�B�U�̃��x��

| �q�w�@�����������@�i���a���j | �|�R�T | �|�S�T | �|�T�T |

| �c�����������@�i���a���j | �|�R�P | �|�S�Q | �|�T�Q |

�@����́A�h�l�R���m�C�Y���x���ɗ�����_�̃A���e�i�[�ɂ�����f�B�U�M���̃��x���ł��B�܂��A�M�����x����肿����ƍ��߂̃��x���Ƃ��������ł����ˁB���ꂾ�ƁA�Ȃ�ƂȂ����������Ȃ��̂ŁA���������Ă݂܂����B

�킩�肸�炢�ł����A�h�l�R��2�g��2-�g�[���̍��E�ɂ��傱���Əo�Ă��܂��B���ӂ��Ă݂Ă�������

�@

�f�B�U�M���̂r�f�̏o�͂́A�A�i���O�I�ɘA���ςł���悤�ɂȂ��Ă��܂��B�Ȃɂ��A��̂̃t���[�����^�C�v�̂r�f�ł�����A�X�e�b�v�`�s�s�ƃA�i���O���x���ς̕��p�ɂȂ�܂��A���̃A�i���O�`�s�s�̂܂݂��A���肮��̂ɘA�����āA�h�l�R�������m�C�Y���瓪���o������������肷��l�q��ɂ��Ă��܂��B

�@�A�i���O�f�o�C�Z�Y�̂`�c�b�̉���ɂ��ƁA�f�B�U�̌��ʂ��ĂP�O�`�P�T���a�ʂƏ����Ă���̂ŁA�܂�����Ȃ��̂Ȃ̂ł��傤�B���ۂɂ́A�f�B�U�M���������āA������ǂ��Ȃ�̂�������Ȃ��̂ŁA���̗L�����͂킩��܂���B���ۂ̉^�p�ł́A����ȃf�B�U�M����������Ȃ�Ėʓ|�Ȃ��Ƃ͂������Ȃ��̂ŁA����̂��b�́A�����܂Ŏ��������ŏI���ɂ������Ǝv���Ă��܂��B

�y�o�������r�����������Q�D�O�z

�@������͑��M�h�l�̉��P�̘b�ɂȂ�܂��B

�@�ȑO�Ɠ����悤�ɁA�܂��͂p�q�o�ȂP�O�v���x�̃A���v�ŗl�q�����Ă݂邱�Ƃɂ��܂��傤�B���܂̂Ƃ���A���̂�����̏o�̓��x���̃A���v�́A�����Ŏ������������]�����Ă��܂��B����ɁA��i�̃A���v�����܂��A�|�U���a���~�Q�̃c�[�g�[�����P�O�v�������܂ŒS�������邱�Ƃ��\�ɂȂ�܂��B

���ގ������i

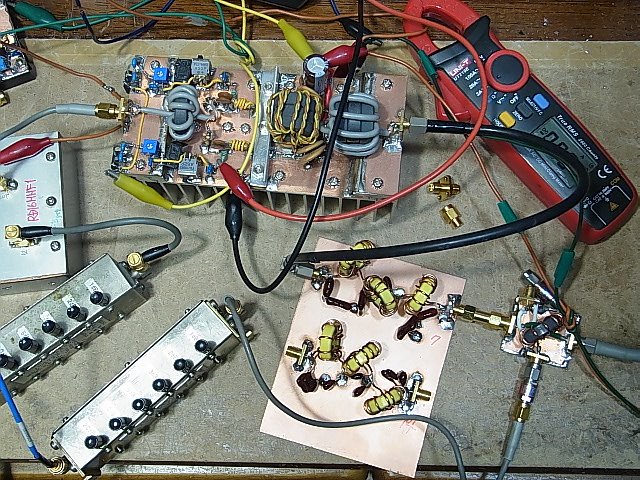

������16�r�b�g�q����������������������

�@��̎ʐ^�̓A���v�A�k�o�e�A�s�b�N�A�b�v�A�`�s�s�ƃv���f�B�X�g�[�V�����ɕK�v�ȃ��W���[�������������l�q�ł��B�_�~�[���[�h�������Ă��܂��A�E���̃J�b�v���̓����̐�ɐڑ�����Ă��܂��B

�@����͂P�S�r�b�g�̎��Ɉ������o�������r�����������P�D�O�Ɩw�Ǔ����ł��B�Q�D�O�̃h�L�������g������ƁA���삪�����ς���Ă�����A�I�i�̃������[���ʂɑ���h�l�ጸ���ʂ̑��傪搂��Ă���܂��B���āA�ǂ�ȗl�q�ɂȂ�̂ł��傤���H

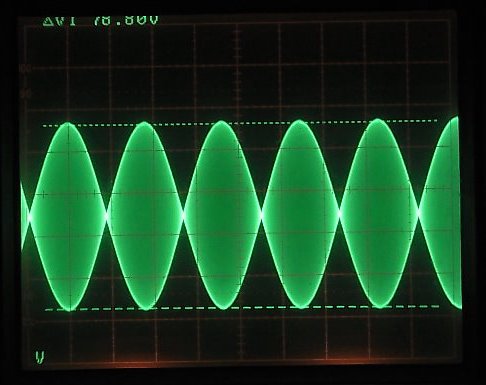

�@���̏I�i�̃A���v�͂P�T�v�������łh�l�R���|�R�O���a���x�ł������A�ꉞ�A���̍Č��͏o���Ă��܂��B����ɂP�U�r�b�g�q�����������������̂o�������r�������������N�����Ă݂܂��B���ʂ��ȉ��Ɏ����܂��B

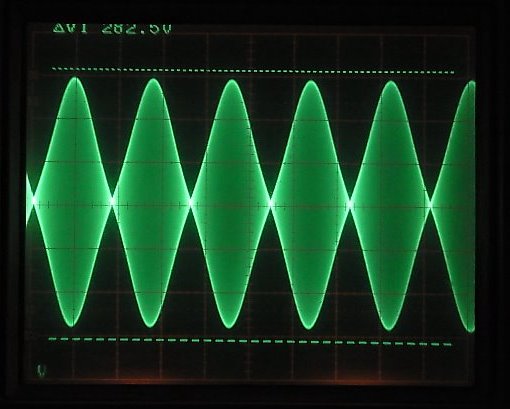

�o�������������������@�L���̔�r

���F�̔g�`�����쒆������

�@�o������������������-2���s����2-�g�[���g�`

�V�W�D�W�u��-���Ƃ���B16Wpep�Ƃ����Ƃ��납

�@���������ƁA�v���f�B�X�g�[�V�����N�����̂h�l�R�́|�U�T���a���x�ƁA�P�S�r�b�g�q�����������������Ƃ��܂�ς�肪����܂����B�Q-�g�[���g�`�͂����Ȃ���A�ق�ڂꂷ��قǁA�`�����ꂢ�ł��B�����Ƃ��A�I�V���ł́A�|�S�O���a�ȉ��̘c�͖ڎ��ŔF�m�ł��Ȃ��ƌ����Ă���̂ŁA����ȉ����ƁA���܂�ς��f�����Ȃ��̂�������܂��B�Ƃ������ƂŁA�q�w�����P�U�r�b�g�ɂȂ����u���ʁv�͖��m�ɂ͊������܂���ł����B�A���A����́A�����Ƃ��낢��ȃP�[�X�Ŋm�F���Ă݂����Ǝv���Ă��܂��B�������[���ʂ̏��Ȃ��ƍl������u�^��ǃ��j�A�v���Ƃǂ��Ȃ�̂��낤���H�Ȃ�Ėʔ����e�[�}�ł��ˁB

���P�Ubit �q�����������������ɂ��Q�O�O�v�k�c�l�n�r���j�A�̂o����-�c���������������������@�y2019.9.8�z

�@���{���̉ʕ��ł���q�����������������́A����Ȃɔ��������Ƃ������̂ł�����܂������A�r�c�q�̂q�����������������͘M�肪���̂�����������I���`���ł��B����́A�P�U�r�b�g�ł�p���Ăo�������@�r�����������̌��ʂ��k�c�l�n�r���j�A�Ŋm�F���Ă����܂��傤�B

�@���łɂP�S�r�b�g�łŁA�����ɃA�b�v���Ă����܂������A���̎��͂o�������@�r�����������̃o�[�W�����͂P�D�O�ŁA���Ȃ�u�M�荞�݁v�Ƃ������u�}�j���A���`���[�j���O�v���ł��āA�����ȓ����ǂ����݂��o���܂����B����A���ꂪ�Q�D�O�ɂȂ��āA�����������}�j���A�����삪�啝�ɕs�v�ɂȂ�A�܂��A�������x�����サ�Ă���悤�Ɍ����܂��B����͂�����ւ�����Ă������Ƃɂ��܂��傤�B

�@���āA�����n�̍\�����l���Ă����܂��B�ȑO�͂Q�O�O�v�A���v���h���C�u����̂ɁA������Ƒ傰���Ȃ������g���Ă��܂������A���x���_�C�A�O�������l�����������ʁA�������̃A���v���]�T�Ŏg���邱�Ƃ�������܂����B

�@�@Redpitaya�o�́i-6dBm�~2)��AFT05MS031N�V���O���A���v(22dBm�~2)��MRFE6VP6300�o�o�A���v�i47dBm�~2�j

�@�Ƃ����悤�ȃ��x���_�C���ɂȂ�܂��B�v�f�ʂ�Q�O�O�v�������̃A���v�����̂ɁA�r�c�q����Q�i�̃A���v�łn�j�Ƃ����A�ɂ߂Č����I�ȍ\���ɂȂ�܂��B����̓h���C�o�[���p���[�A���v���ɂk�c�l�n�r���g���傫�ȃ����b�g�ł��B�]���̑f�q���g���̂ł���A�T�R���a�̃p���[�Q�C���͍Œ�R�i�\���łȂ��Ǝ����ł��܂���ł�������A�]�T�łQ�i�ōςނƂ����̂͑�ϑ傫�ȃ����b�g�ɂȂ�܂��ˁB

�@���Ƀh���C�o�[�A���v�͂T�v�������������āA�R�O���a�߂��Q�C���ł�����A�R�C�c���g������͌����������Ƃ������ƂɂȂ�܂��B�p�q�o�ȃp���[�i�ɂ��D�K�ł͂Ȃ��ł��傤���H�������A�f�q�̒l�i���P�O�O�O�~�ȏシ��̂ƁA�������@���ʓ|�ł�����A�Ȃ��Ȃ��G�肪�L�тÂ炢�Ƃ������炢�͂���܂��B

�@���̃h���C�o�[�A���v�ł����A���Ԃ�ȕ��M����g�������߂ɂ����������M���܂��B���̂��߂ɁA�������̓V���b�R�t�@���炢���ȃu�����\�����ė�₵�Ă��܂��B������Ə���l�q�Ȃ̂ŁA���L�Ɏʐ^���c���Ă����܂��B

�傫�ȃV���b�R�t�@���ƃh���C�o�[�̗l�q

�@�Q�O�O�v���j�A�̃h���C�o�[�Ƃ��ăP�[�X�C������ꍇ�́A���������傫�ȃq�[�g�V���N���g���āA���R���ɂ������Ƃ���ł��B

�@���āA���{���̂Q�O�O�v�̂k�c�l�n�r���j�A�ł����A�O��̎�������o�͐�����H��M��Ă��܂����B�Ƃ����̂��A�O��̃f�[�^���Ƃǂ����O�a�̈悪�Q�O�O�v������������ɗL�肻���Ȃ̂ŁA���������A�o�͂���������o���Ȃ����ƁA���~���Ă݂�����ł��B�ŁA�R�A�e�ʂ��A�b�v��������A�`�����H�g�����X����R���x���V���i���g�����X�ɑւ��Ă݂���ƁA���������M��܂����B���̎c�[�����}�Ɏ����Ă����܂��B

�o�̓g�����X�̐��X

�@��L�̃g�����X�����͂�݂����ɍ�����킯�ł͖����A�u�����A����Ȍ��������邩��o�͂��L�тȂ��̂��낤�Ɖ����𗧂ĂĂ��̉��P�����҂����v�̂ł����A���ʓI�ɂ́A�w�ǂ��ꓙ�̃g�����X�Ԃŏo�͓d�͓����I�ɍ��ق͂���܂���ł����B�Ƃ������Ƃ́A���̗��Ă������͑S�ċ�U�肾�����Ƃ������ƂɂȂ�܂��i��j�B

�@�����A�p���[�̐�Βl�͂Ƃ������A�����Ɋւ��ẮA�R���x���V���i���g�����X����肭�s���ĂS�T���ǂ܂�Ȃ̂ɑ��āA�P�F�S�̓`�����H�g�����X�{�\�[�^�o�����͂U�O���邱�Ƃ��o���܂��B�Ȃ̂ŁA����M�邱�Ƃ������Ă��A�g�����X�Ɋւ��ẮA��҂̌`�������D��ɂȂ�Ǝv���܂��B�ŁA���������̂�����ł��B

�o�̓g�����X�̕ύX

�R�A���o�J�ł������Ă݂����E�E�E�E�@�@

�@�������Q�O�O�v�Ƃ���QRP�A���v�ɁA�̂���U���ȃR�A���g���Ă��܂����A�܁A����͓����擾�̎��s����̍ŏI�i�K�ɂ��ǂ蒅�����u�c�ŁA�����I�ɂ́A���̂Ƃ����L�̃g�����X�B�i1�F4�̓`�����H�g�����X�e��j�Ƒ傫�ȍ��ق͂���܂���B���̎����̂��Ƃɂ́A�u�y�ʉ��A���[�v�����v�̂��߂ɁA���Ƃ̃g�����X�ɕύX���Ă��܂����Ǝv���܂��B�ő�p���[��c�����̕ω��͖{���Ɂu���X����v�ω��ł�������܂���ł���B

�@���āA�A���v�̐ڑ��������������āA�o�͂��o���Ă݂܂��傤�B�҂����ƂQ�W�Q�u��-���܂ł͐L�тĂ��Ȃ��̂ł����A�Ƃ肠�����h�l�c���Q�V���a���x�̓���������ꂽ�̂Ŏ����܂��B���͈̏ȑO�̏Ɩw�Ǔ����ł��B

���Ԕg�`�@�m���@�o�t�q�d�@�r�h�f�m�`�k

�@���́A�v���f�B�X�g�[�V�����͂����Ă��܂��A�u�l�n�r�ł�����������Ă����̂ł����A�u�q�e�P�T�O��l�q�e�P�T�O���͗]�T�ŏo�͂��L�тĂ����܂��B���Ȃ��Ƃ��A�O�a���x�����Q�O�O�v���x�ɗL��悤�ɂ͌����܂���B���ꂪ�A�k�c�l�n�r�����P�F�S�̃g�����X�ŏo�͂����o������Ȃ��X���������܂��B�R�A�̓����ɋN��������̂ł͂Ȃ��̂ł͂Ǝv���n�߂Ă��܂��B���̌����ɂ��Ă͂��������\�z�͂��Ă���i���Ԃ�e�d�s�̏o�̓C���s�[�_���X����j�̂ł����A�܁A�����͊m���ɉ�������L�q���邱�Ƃɂ��܂��傤�B

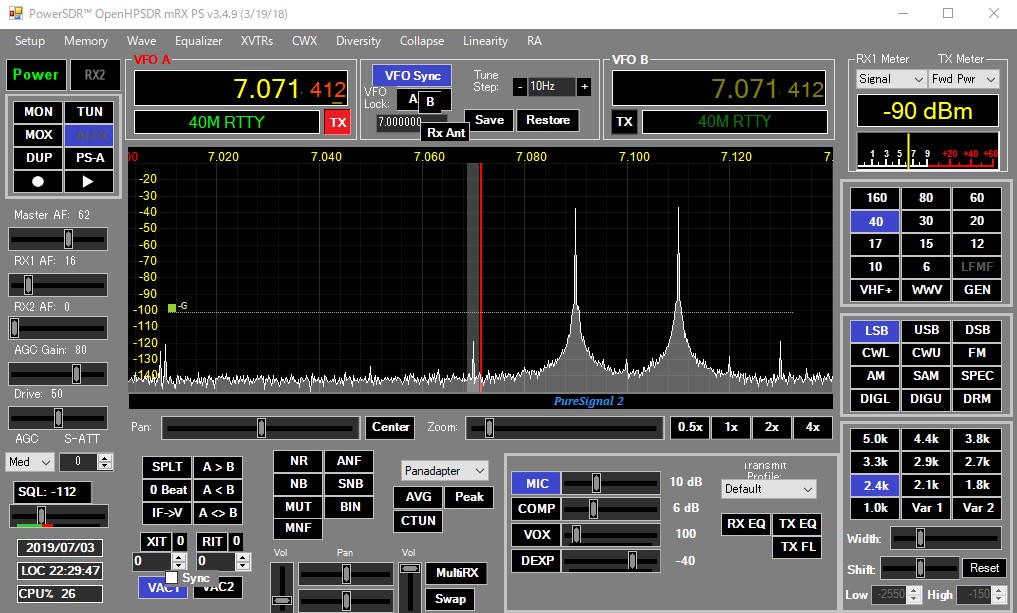

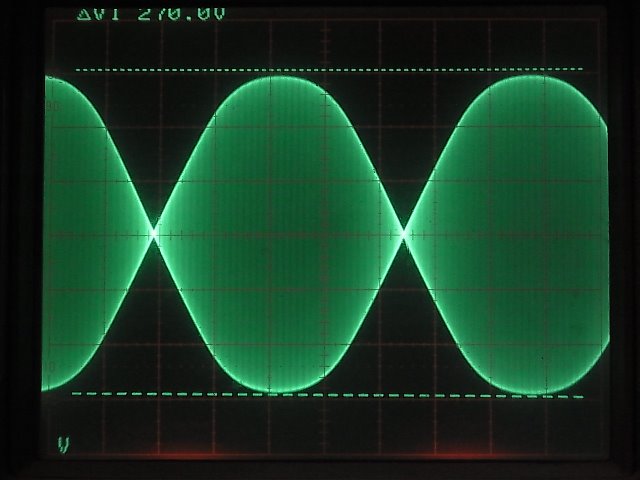

�@�ŁA����ɂo�������r�����������Q�D�O��K�p���Ă݂܂��B�����n���}�������ɂ�����̂Ɠ����ł����A�h���C�o�[�A���v���ύX����Ă��܂��B������Ƃo�������r�������������I������ƁA

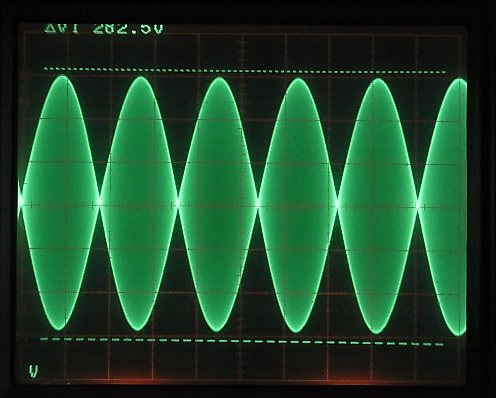

���Ԕg�`�@Pure�@Signal���{

�@

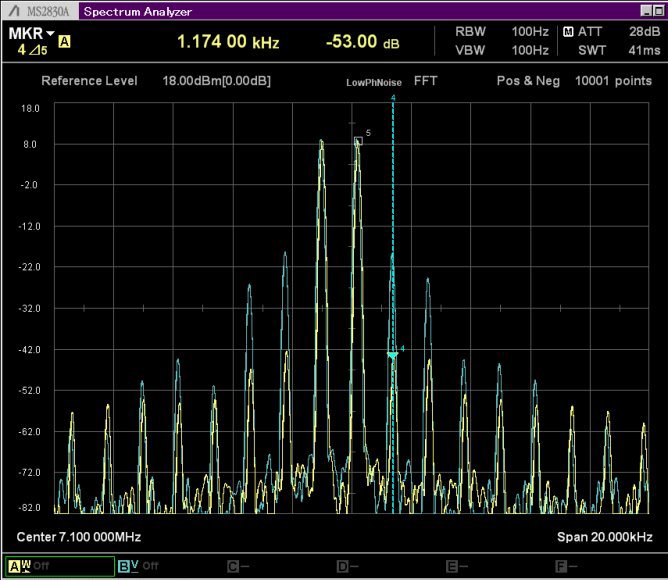

�@�ƂȂ�܂��B�ȑO�Ɠ����悤�Ȋ����ł����A����̂o�������r�����������́A�v���f�B�X�g�[�V����������|���Ă��|���Ȃ��Ă��A�o�͐U���̃s�[�N�l���ω����Ȃ��悤�ł��B�ق�̏����o�d�o�Q�O�O�v�ɑ���܂��A�܁A����ȂƂ���ŁA�Ƃ肠�����͂����ł��傤�B���͂��O�D�U���a���x���₹�A�Q�O�O�v�ɍs���܂����A�v���f�B�X�g�[�V�����������̖O�a�̗l�q�����܂�i�D�ǂ��Ȃ��i�h�l�c���|�Q�T���a���x�j�̂�UP����͎̂~�߂Ă����܂����B�ȉ��ɃX�y�N�g�����������܂��B

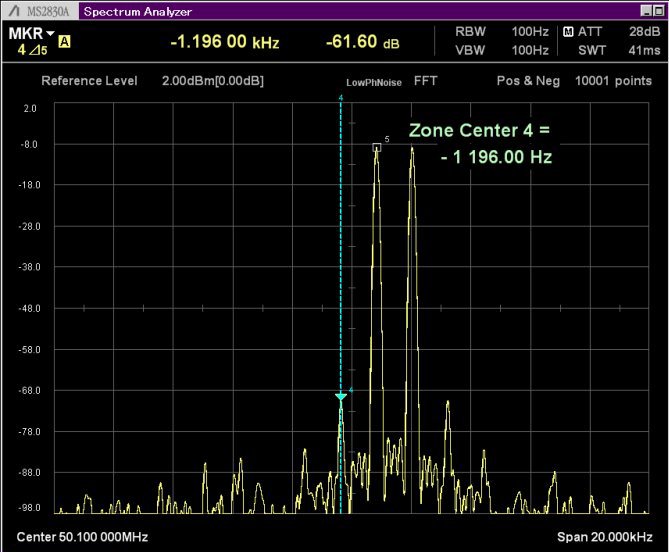

Pure�@Signal�@�̉��P����

�F���v���f�B�X�g�[�V���������@���F���v���f�B�X�g�[�V��������̏��

�@��ȑO�̃f�[�^�������P���ʂ����Ȃ��悤�Ɍ����܂����A�����͍X�Ƀt�@�C���`���[������A�����ƒǂ����߂�̂�������܂���B�����A�o�[�W�����Q�D�O�́A���Ȃ莩��������Ă���̂ŁA�}�j���A���ł��������M��]�n�͂Ȃ�����ɂȂ��Ă��܂����̂����m��܂���B

�@�ꉞ�ݒ�p�����[�^�Ɠ���̗l�q���܂Ƃ߂܂��B���g���͂V�l�g���ł��B

�@�u�����F�T�O�u�@�h���F�Q�O�O���`�~�Q�@�i���쒆�ɕω����ĂO�D�R�T�`�~�Q�܂ő����j

�@�u�����F�Q�D�T�V�u�ߕӁ@�@�@�@�o�d�o�P�V�U�v���h���C���d���F�Q�D�W�`�@�@�����F�U�R��

�@�h�l�c�R�̕ω��F�|�Q�V���a�i�o�������@�r�������������䖳���j���@�|�T�R���a�i����L��j�@

�@�����F�Q�T���a

�@�Ƃ������Ƃ���ł��B�����U�O�����闘�����Q�T��B������Q�O�O�v�A���v�̂h�l�c�R���|�T�O���a�ȉ��ɂȂ�̂ł�����A���̋Z�p�͑f���炵�����̂�����܂��ˁB�{���͂����������P�ł��Ă��ǂ������Ɏv���܂����A����̉ۑ�ɂ��Ă����܂��B���́A���̂��Ƃ́A�����Ăɂ͎N�����Ƃ̂ł��Ȃ���s��s���҂��Ă���\��ł��B�Ƃ����̂��A���낢��ȃA���v�ło�������@�r�����������������Ă݂����̂ŁA���̏����Ƃ������ƂɂȂ�܂��傤���B���̋�s�̍Œ��ɂ́A�܂��f�m�t�q���������ɓ������ċC���]���ŗV��ł������Ǝv���܂��i�j�B

�@�������A�悭�悭�l���Ă݂�ƁA�P�U�r�b�g�̂q�������������������P�S�r�b�g�łƂo�������@�r�����������̂h�l�c���P���ʂɊւ��Ă͑傫�ȍ��ق��F�߂��܂���ł����B������āA����������Ƃǂ����Ń`�����{���Ă���̂��Ȃ��i��j�H�H�H

���^��ǃA���v�ƃv���f�B�X�g�[�V�������@�y2019.9.21�z

�@Redpitaya�̂��V�т̈�ŁA�v���f�B�X�g�[�V������^��ǃA���v�Ŏ��{���Ă݂����Ȃ�܂����B

�@���́A���́u�^��ǃ��j�A�A���v�v�Ɋւ��ẮA�ߋ��ɂȂ��Ȃ��������ʂ��o�Ă��Ȃ������̂ŁA���Ε��u��Ԃł����B�Ƃ����̂��A�t�@�C�i���ǂƂ��āA���������Ȓ�ԑ��M�ǁi6146�n����6JS6�Ƃ��j���g���āA���������ƂP�O�OW�A���v�����悩�����̂ł����A���ꂶ��܂������ʔ��݂��Ȃ��Ƃ������ƂŁA�ςȐ^��ǂ�I��ł��܂�����A�Ȃ��Ȃ��܂Ƃ܂�܂���ł����B���͋C�ɓ����Ă���12/6DQ6B�ȂA�V���O������ł́A�������~�ɒ�Ђ��݂ɂ����̂ł����A�p���ڑ��ł́A���삪���Ȃ�s�����ł����B�������A�z�u�Ƃ��A�z���Z�ʂƂ�������̂ł��傤���A�����ł́A�ʍӂ��Ă���悤�ł��i��j�B

�@���āA�Ȃ��A�^��ǃA���v�Ńv���f�B�X�g�[�V�����Ȃ̂��H�Ƃ����^��ł����A����ɂ͂�����Ƃ�������܂��B�v���f�B�X�g�[�V�������u�܂Ƃ��v�ɓ��������Ƃ��āA�I�iPA�́u�������[���ʁv�����Ȃ����Ƃ��K�{�Ƃ���܂��B�I�i�̐U���̃��j�A���e�B�����コ���邽�߂ɁA�u���炩���ߏI�iPA�ɓ��͂����M���̐U�����ʑ����A�I�iPA�̐U���A�ʑ������́u�t�����v�Ɉꐶ��������Ă��A���̂�����������ꂽ�M����������̐S�̏I�iPA���A�������[���ʂł��܂��������Ȃ��̂ł͘b�ɂȂ�܂���B

�@�������[���ʂ͒�d����d����PA�قnj����̂悤�ŁAPure�@Signal�̐����ɂ����������Ă���܂��B���̌X���͊m���ɔF�߂���悤�ŁA���܂܂Ŏ��{���Ă���Pure�@Signal�̓K�p�����ł��A�悭�\��Ă��܂��B�Ⴆ�A�Q�O�OW�N���X�̏��^PA�ŁAMRF/VRF150�̃A���v��LDMOS��MRFE6VP6300�̃A���v���r����ƁA�����T�OV�d���ł��A��҂̂ق����������ǂ��āA���d���ɂȂ��Ă��邽�߂��APure Signal�̉��P���ʂ͍����ł��B���悻�P�O��B���x�̈Ⴂ������悤�ł��ˁB�܂��A�p���[�����������d���ȂP�TW���x��LDMOS�̃A���v���ƁA����ɂP�O��B�ȏ�����P���ʂ��㏸���܂��B

�@���̗ސ�����l����ɁA�����ƍ��d�����d���̑f�q�̃A���v�Ȃ�A����ɂЂ��ݒጸ���ʂ��㏸����̂ł͂Ȃ����Ƃ����������ł��܂��B���Ƃ��A2SK1575����2SK410�n��̐Ȃ�Vd=80V���삪�]�T�ʼn\�Ȃ̂ł����A����́A�����ƁA�������d���́u�^��ǁv�ɂ܂Ŕ��ŁA������������Ȃ����̂ł��B���̂Ȃ�A����2SK1575�͏��L���Ă���̂ł����A�Â�����̐Ȃ̂ŁAGm���������Q�C����LDMOS�ɔ�ׂĂP�O��B�ȏ�����Ȃ��̂ŁA�\���ɋ�J��������ł��B

�@�Ƃ������ƂŁA�O�u���͏I���ł��B��ɏq�ׂ��悤�ɁA200Wpep��^��ǂŎ�������̂Ɏ�Ԏ���Ă��܂����B����́A���̋@���ɈȑO���珊�L���Ă���40KG6A��2�{�p���āA�ǂ��܂Ńp���[���i��o���邩�������Ă݂܂��B���̂��ƂŁA�̐S��Pure Signal��K�p���Ă݂܂��傤�B

�@�A���A�����ł͂��܂�^��ǃp���[�A���v���̂��̂̌����ɂ��Ă͐[���肷�邱�Ƃ͎~�߂܂��B���́A���̃e�[�}�́A���낢�낢�����Ă݂����l�^�������ς�����̂ŁA�ʓr�A���̑����Ƃ������ƂŁA�܂Ƃ߂����Ǝv���܂��B�������A�ǂ�ȗl�q�œ������Ă���̂����킩��Ȃ��ƁA�s�e�Ȃ̂ŁA�ȒP�ɐ������Ă����܂��B

�@�܂��A��H�}���グ�Ă����܂��傤�B

�I�i��H�}

�T���ł���A�萔���ȗ��@�ʓr�A���v�̍��ڂŏڏq

�@�����ł́A�ڍׂȐ����͏ȗ����܂����A���ʂ�PA��H�ł��B�Ƃ肠������1�i�̃A���v�ŁA�T�O�������̃��[�C���s�[�_���X���͂ɂ��Ă���܂��B�O���b�h��H�̓o�C�A�X���ʂɔ������ł���悤�ɁA�e������VR�i�p�l���ʂɏo���Ă���j�Ɣ������̌�VR�ŕ����Ă���܂��B����͎v�������A40KG6A��Vg-Ip�����̂�����傫���A���ꃍ�b�g�ł�����ɑI�ʂ��Ȃ��Ńp�����Ă��܂��ƁA�p���[����ꂽ�Ƃ��ɕЕ��̐^��ǂ���ɓd��������āA�ЏĂ����N�����ĉ��Ă��܂��\������ɂ���܂��B�Ȃ̂ŁA��������낦�邽�߂�Vg��������VR���������ق��������Ǝv���܂��B

�@���Ƃ́A�ʐ^�ɂ́A�^���N�R�C��������Ɂu��Ȃ��v�ɂ������Ă��钆�a�p�̃V���[�Y�R���f���T�ł����i�ŏI�I�ɂ͈���ɌŒ肵�܂����j�A40KG6A�p���ł̓V���[�Y�Ńg�[�^��10��F�ɂȂ�悤�Ȓl��I�ׂ����ł��傤�BDC�J�b�g��̃|�C���g�ɐڑ����Ă���̂ŁA���v�����ψ���1000V������Ώ\���ł��i�Ȃ̂�20pF500V��DM�R���f���T��2����ł��ł��j�B

�@���̑��́A�����A���̂��ƂŃ��j�A�A���v��������邱�Ƃ�����A�����ŏڍׂ��q�ׂ邱�Ƃɂ��܂��B�ꉞ�A�l�q���ȉ��Ɏ����Ă����܂��B

���j�A�̗l�q

�@���āA���̉�H�͈ȉ��̏����œ������Ă��܂��B

Vp�F900V�i�������j�A820V�i�S�����j

Vg�F-37V�ߕӁ@�@Ib�F20mA�~2

Vsg�F94V�@�i���Ȃ��悤�ł����AVsg��s�p�ӂɏグ��ƁA�o�C�A�X�����炭�[���Ȃ��Ă��܂��j

�@���̏�Ԃ�Redpitaya�i16Bits�j����ALDMOS�̃h���C�o�[�A���v����āA���̃A���v���h���C�u���Ă݂܂��B40KG6A�p���[�A���v�̃Q�C����LDMOS�A���v�ɔ�ׂĎ�Ⴂ�̂ŁA�A�b�e�l�[�^��S�������Ă��A���S��200Wpep�ɂȂ��Ă��܂��A�ق�200W�Ƃ������Ƃł��e�͂��i�j�B

�f��2-�g�[���g�`

�o�C�A�X���i�肠���Ęc�܂��C��

�@���̐}������ƁA�Ƃ肠�����APEP�łQ�O�OW�߂��o�Ă��܂����A�g�`���u�����āv���܂��ˁB�N���X�p�^�[���������Ђ��݂��ۂ��ł��B�����A���̎���IMD3�͂��ƂŎ����悤�ɁA-20��B���炢�ł��B����́A������d���A���v���ǂꂾ��Pure�@Signal�Ō��ʂ��o�邩���ϑ�����̂́A�������čD�s���ł��B�������A40KG6A�͂��܂胊�j�A���e�B�̂������ł͂Ȃ������ł��BVp-Ip����������Ă݂Ă킩�����̂ł����A12DQ6B�̂���̂悤�ɂ��ꂢ�ł͂Ȃ��A�����ɂ��u�c�݂܂��v�Ƃ������������肠��ł��B�p���ɂ��āA�]�T���ł邩�Ƃ��������ł��Ȃ��A��q����悤�ɍL���n���h�����O�����W�Ŕ���`�����ϑ��ł��܂��B�I�[�f�B�I��3����OTL�Ƃ��Ŏg���Ă���Ⴊ�����܂����ANFB���K�{�ɂȂ�̂ł͂Ȃ��ł��傤���H

�@���̏�Ԃ���Pure�@Signal�@���N�������̂��A�ȉ��̐}�ł��B

Pure Signal�K�p��2-�g�[���g�`

����͊�킾

���������ƁA�f���炵�����Ȕg�`�ɂȂ��Ă��܂��ˁBPure Signal�������d�������Ă����l�q������܂��B�����ŁA���̗l�q���݂Ă������Ƃɂ��܂��傤�B�ȉ��̐}��PureSignal�̓���������}�ł��B

AMP View

��̗l�q�������Ă���

�@���̐}�̌����ł����A���h�b�g�̃��C�����A���ۂ�PA�̓����������Ă��܂��B���͂͒����i���o�͂����j�A�j����傫���O��āA�{�����҂ł���Ђ��݂̂Ȃ����x������͑傫�����x����������Ă��܂��B����͂��̐}�̃N���X�p�^�[���������A�S�̔g�`�������āi�S�n���h�����O���x���͈͂Ń��x���s���j������؋��ł��B���̐}�̐Ԃ̃��C�����A����PA�̂Ђ��ݓ������l�����āA����邽�߂̓���������Ă��܂��B�̃��C���̂悤�Ȏ��ۂ�PA�ɁA�U���ɂ��Ă������炩���ߑ傫�߂̐M���ɕ���āAPA�ɓ���悤�ɂ��āAPA�̏o�͂ł݂�A�߂̍��̎����̂悤�ɍ�������āA����ĂЂ��݂��ጸ�����Ƃ����d�g�݂ɂȂ�܂��B�Ƃ����Ƃ���ŁA���ۂɃX�y�A�i�Ō��Ă݂܂��傤�B

IMD���P�̗l�q

�Q�O�OWPEP�ߕӂ�IMD3���|�V�O��B�͂������Ǝv��

�@��}����Pure Signal�̌��ʂ�IMD�����I�ɉ��P����Ă������Ƃ��킩��܂��B�F�͕�����ŁA���F�͕����̏�Ԃł��B����Ȃ���-20dB�ߕӂ�IMD3�������̂��A����������-70dB�܂ʼn��P����܂��B�����ׂ����Ƃ�50��B���̉��P�����������Ă��܂��B����͓����̖ژ_���ʂ�A�������[���ʂ̏��Ȃ��Ƃ����A�^���PA������ł������ƂȂ̂ł��傤���H���Ȃ��Ƃ����܂ł̎������ʂ�ʂ��čl�@����ƁA���̂悤�Ȍ��_�ɂ��ǂ蒅�������Ȋ����ł��B

�@-70dB��IM3������PEP=200W�̐^��ǃA���v�œ����܂����B���̎���Ip��206��A�i2�{�j�ł��̂ŁA������58���Ƃ������ƂɂȂ�܂��B��������ɓd���𗬂��āA�Ђ��݂������邱�Ƃ͂ł��Ȃ��^��ǂł��A�������ł���Ђ��݂̃A���v���\���ł��邱�Ƃ��킩��܂����B���ʂ́A�������ƒ�Ђ��݂͗������܂���APure�@Signal����ׂ��E�E�E�Ƃ����Ƃ���ł��ˁB