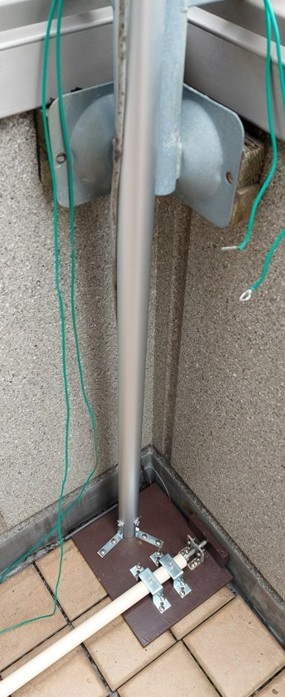

基台(ポール固定)部

| HF-50MHz釣竿アンテナ 2014.6.14 |

さて、年末に約束してしまった、アンテナ移設に関して書いておくことにします。自分史を振り返ると、無線機器を作る一方のPWZにとって、「アンテナ」は一種の鬼門です(笑)。小学校6年のときに講習会で電話級の資格を取って、スカイエリート6でお空デビューをしたときに使ったのが3エレ八木アンテナで、それ以来、今に至るまで、一時期50MHzのL型アンテナをマンションや社宅のベランダに設置したことはありましたが、基本的に「まともな」アンテナを組んだことはありませんでした。私の場合、どちらかというと、無線機関連物を作るほうが楽しかったので、交信は「自作機の最終動作確認」くらいの意味しかなかったわけです。おまけに、10年くらい前から、スペアナなんぞという便利なモニターを使えるようになると、その動作確認さえも手軽に室内で完了してしまうことになり、ますますアンテナの必要性が希薄になっていくことになります(苦笑)。

ところで、家を新築するにあたって土地を選ぶとき、ノイズがあまり多くなくて、谷地は避けるように考慮しましたが、さりとて、本格的なタワーを建てて・・・までは、ちょいと懐疑的ではありました。それでも、一時期(数年前かな)は、割と真剣に小さなタワー(せいぜい15mH以下)を検討したこともあったのですが、近隣との整合性(人的なものがメイン)、資産性の毀損(私のエリア固有かもしれませんが、どうも無線タワーのある家は査定が低いと不動産屋のにーちゃんが言っていた)、防犯性(タワーがあると簡単に家屋の2Fにアクセス可能で、2Fは戸締りをおろそかにしやすい)、それよりもなにより、家族の女性連合軍の猛烈な抵抗(後になって、売り言葉に買い言葉で、「ぼろいアンテナをベランダに作るくらいなら、タワーの方がよっぽどマシ」なんて世迷い言を聞きましたが:笑)、等々を大局的に勘案して、タワーは建立しないことに決定したのです。知人のJIT氏が、新築まもなくタワー建立したので、予算の規模感は知っており、まぁ、相当額はいつでも拠出できるのですが、金銭的な面ではない観点から、タワーを建立しない決定をしていました(今のところ!)。

ただ、最近になって、昔とは価値観が少し変わってきていることに気が付きました。HAM人口の減少で、バンドの混雑も減って、200W以下の小出力でも交信可能性が上がっていることや、技術的にレベルの高そうなOMが残っていること、そういや、私も10年以内にはいわゆるサンデー毎日の日々がやってくることを考えると、「交信」という「暇つぶし手段」も用意しておいてもいいのかもしれない・・・・てな気持ちになったのです。

ということで、手軽に設置と撤去ができて、そこそこ電波が出ていく・・・アンテナを建立しようかという流れになったのです。となると、問題はベランダに設置できるアンテナという制約の中で、アンテナ種類は何にしようかと悩むわけですが、これは比較的簡単に決まりました。最初はマルチバンドバーチカルをとも思ったのですが、JIT氏のアドバイスから、ATU+釣竿ANTに決定しました。なんでも、前者はマッチングが厄介な上に、あまり飛ばないとの感触らしいので。後者は、JIT氏が新築前にマンションに住んでいたとき、2Fから、使うときのみ伸ばす方式でも、けっこう飛んだと言っていたのが印象的だったからです。

いつものごとくまえがきが長ったらしいのですが、これから、アンテナ建立記に移っていきましょう。なにぶん、アンテナは「不得意科目」(笑)なので、的外れな記述もあるかもしれませんが、そこはご愛嬌ということで。

さて、アンテナとなると、真っ先に考えないといけないのは、その固定方法ですね。ここはかなり思案したところです。最初は、ここ<URL>で大騒ぎになった、ベランダの西コーナー(娘の部屋の真ん前)をと思っていたのですが、場所をずらして、家の中央から少々東よりのカギ型コーナーに設置することになりました。そこで、設置のポリシーを再掲しておくと、

●容易に撤去が可能で、設置にあたって家屋に損傷を与えないこと。

●なるべく目立たないで、周囲に視覚的圧迫感を与えないこと。

を最優先事項としました。

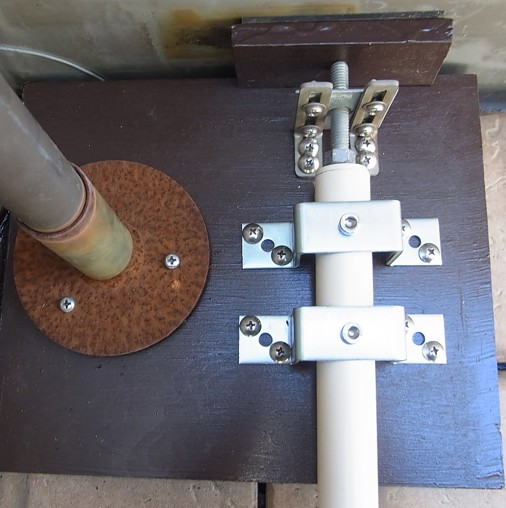

というところで、まずは基台の部分から見ていきます。以下の写真を見てください。

基台(ポール固定)部

ここはベランダに235cmの幅があるので、ホームセンターの市販の板材(90cm材と180cm材)を継ぎ足して、長さをそろえてポール固定用の基台部分を作りました。継ぎ足すにはステンレスのねじ止め金具でがちがちに固定しました。木材は茶色の耐水塗装をしてあります。ここでの注目点は、ボルトで、壁に基台を圧着固定できる構造です。同じ機構が他端にもあって、ボルトを締めれば、ベランダ壁と家屋壁との間で基台が固定されるようになっています。もちろん、壁との接触面は、ゴム材をクッションにしていて、壁に傷がつくのを避けています。ただ、ここは、トルクがかかる場所ではないので、あまり強固に固定する必要はなく、アンテナエレメントが風を受けて、アンテナポール下部が「移動」してしまわないようにするだけの固定強度」があれば十分です。

次は、メインのポールとベランダ壁面の固定部の様子です。

ベランダへの取り付け部(ポール固定)

ここが一番苦労した部分です。壁面とポールの結合に関しては、DXアンテナのVM321Hを用いてやろうとは以前から思っていました。本来、この部材は、壁面に挟んで、短いポール側をベランダ外に置き、衛星放送受信アンテナを取り付けるためのものらしいです。この短いポールをベランダ内に持って来れば、本来とは逆の取り付け方ではありますが、アンテナポールをベランダ壁面に固定することはできそうです。

実は、昨年末に設置した受信アンテナは、この治具とアンテナポール(なんと木製)でアンテナ線を展張したのです。やってみて五ヵ月経過しましたが、これ1基につりざおアンテナの5m以上あるエレメントを固定すると、耐風能力が足りないのじゃないかと(あくまで感覚的にですが)思いました。

なので、今回はこの治具を直角のベランダ壁コーナーを利用して2基取り付けて、それで、アンテナポールを固定しようと画策したのが、上記の写真というわけです。大きなU字ボルトを使って二か所で、がっちりとアンテナポールを固定します。これで、かなりの強度を実現することが出来ました。

実は、へーベルのベランダ壁面には、この治具はこのままでは取り付けることができません。ベランダ内側、外側のいずれにも木製のスペーサーを用意し、なおかつへーベルとの接触面は5mm厚のゴム板で保護しています。これで、へーベル板を挟んで圧着しても、撤去するときに傷が残ることがありません。けっこうな手間暇をかけて工作しているつもりです。

ポールとアンテナエレメントとの結合

ポールとアンテナエレメントとの結合の様子(ATUも含む)

仮止めの状態で、まだ未配線

ロッドの固定には、5mm厚のゴム材をU字ボルトとロッドの間に入れて応力集中を避けた

ポールとエレメントの接合には、なんとプラ材のホームセンターで売っている「まな板」(500円以下)を使っています。これとU字ボルトでアンテナポールとアンテナエレメントを絶縁しながら結合しています。これは、ここ(原さんのHP)のV字ダイポールの給電部の構造からヒントを得ました。

アンテナエレメント中腹と先端部

1ロッド毎に耐候製インシュロックで固定し、ロッドは接着材で固めた。

トップは耐候性テープとコーキング材で水の浸入を防いでいる。

アンテナ本体にはW-GR-540Hというグラスファイバー製のエレメント形成ロッドを用いました。全長が5.4mのもので、先っぽは2mmくらい、基底部は30mmくらいの直径です。巻きつける銅線は直径1.6φの単線モノにしました。撚り線でも単線でもいいとAH―4のFAQにありましたが、単線がたまたま手元にあったので使ってみました。単線の良かったところは、ロッドの先端は直径が2mmくらいなので、当初、この部分には巻きつけられないと思っていたのですが、実際、巻きつけてしまうと、単線の強度が手伝うのか、ロッドのほぼ先端まで巻きつけても「首を垂れる」ことがなく天空を向いていることです。これは意外でした。なお、分割されたロッドのおのおのは接合部を接着剤で固定してしまいました。

エレメント材はお作法のようなので、ヘリカル巻きにして、ロッド一段毎に耐候性インシュロックでロッドに固定しています。このインシュロックは対候性とあるのですが、どのくらいの期間エレメントが保持できるのか興味があります。ところで、このアンテナ部分は先の接合部とともに、U字ボルトで簡単にアンテナポールから取り外しができます。もちろんAH4の給電部は外すのですが、台風が来そうなときはあらかじめ取り外して、ベランダ底面に収容しておくことができます。新築時、ベランダは家の全面すべてに展開して広めに作ったのですが、それがこんなところでも役にたったようです。

アースは最初どの程度のものをカウンターポイズとして用意すればいいのかわかりませんでした。これもJIT氏に相談して、長めのもの(10m以上)を数本準備すればいいのかなぁ?くらいには思っていましたが、用意するのはいいにしても、実際に張るのはベランダ内の景観を損ねるなぁと思っていました。なんせ、ゴミみたいなリード線がぐちゃぐちゃベランダ底面に這わせるのでは、女性群から見れば、「格好の難癖ネタ」になるので、極力避けたいのです(大笑)。まずは、17.5mの10A用ACコードをベランダの外周にそって這わせてみました。これで、とりあえずチューンが取れるかチェックしてみて、不足なら考えようということでした。

実際、チューンしてみると、エレメント長が5.6mくらいなので3.5MHzは整合できず、7〜50MHzで一応OKということになりました。最初に、作った直後は3.5も整合できていたような記憶があるのですが、アースの追加を検討する時期(アンテナ作成数日後)には3.5はマッチングできなくなっています。もっとエレメント長が必要なのでしょうか?

おっと脱線ですが、要するにVSWRが14〜28は1.1以下でしたが、7と50は1.2〜1.5とちょっと安定しません。これだとちょっと不安になったので、アースの強化を実施することにしました。新たに12.5mのACコードを追加です。実は、あまり期待していなかったのですが、7も50もVSWRが1.1程度に落ちてしまって、びっくりです。

信号線(同軸、アース、制御線の様子)

制御線はフェライトバー、同軸はフェライトコアでコモンモードを低減

緑の線はアースの引き出し

アースをベランダタイルの隙間に這わせている様子

実は、追加のアースを実施するときには、元のアースと同じ場所に這わせるのでは能が無いので、ベランダの中央部に這わせています。面的な展開になるようにしてみました。様子を上の図に示します。こうすると、ベランダに何も敷いていない場合、アース線がもろ見えになるのですが、うちのベランダの場合、可動できるタイルが敷き詰められていて、そのタイル間の隙間にアース線を通せば、比較的目立たなく設置が可能で、なおかつ、アース線の場所もずれないで済みます。これはナイスで、さらにアース「面」を形成できるように追加のアース線を「目立たずに」設置可能なことがわかりました。しかし、いまのところ、十分にVSWRが落ちているので、さらなるアース線の追加は必要ないかもしれません。

工作に関してはここまでにして、次回は特性について書いてみましょう。

さて、いままではVSWRを測定するのに、方向性結合器(FW/REV波検出用)を介して、反射波の電圧を見るタイプのSWR計(自作)を使っていました。これは、反射波の電圧が最小値になったところで整合が取れるという能書きどおり、ATUのチューンが完了したかどうかを見るには便利なタイプなのです。すなわち、TXオンでCWを10W程度に増力・ATUコントローラからチューン開始指令発出・ATUのチューン表示LEDが点灯後消灯した時点で上記SWR計の反射波が最小値になっていることを確認で整合が取れた状態になります。

ただ、このSWR計は反射波のレベルが進行波のレベルに対してどれだけ小さいかを正確に測るにはあまり向いていません。というのも、RF検出用のダイオードのレベル非線形性、ばらつき等があって、進行波レベル=1に対して、反射波=0.1なのか0.2なのかを正確に測定するには面倒な校正が必要です。この測定値変化でSWR=1.2なのか1.5なのかという結構大きな結果になってしまうからです。

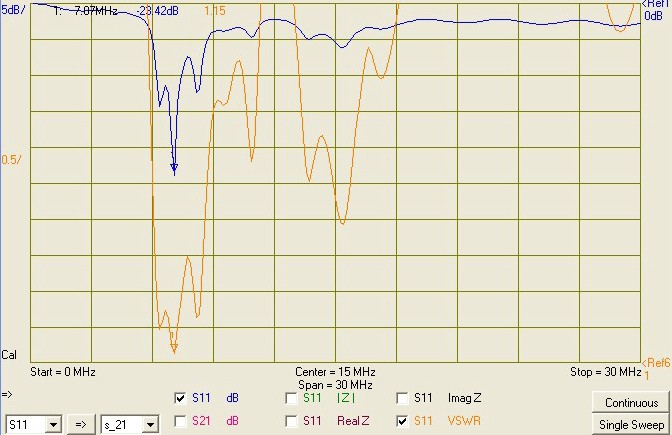

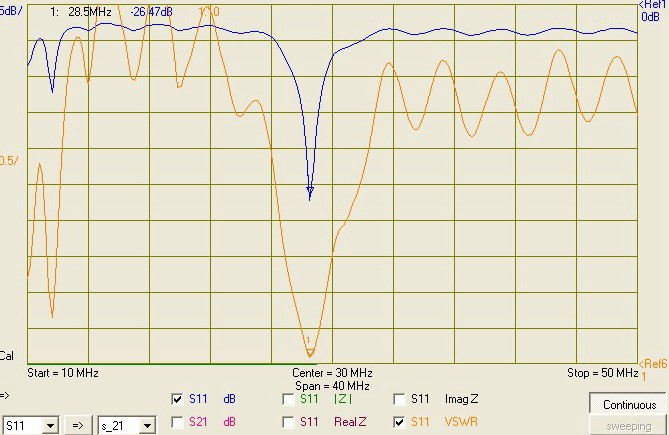

まぁ、実際のところ、チューンしたあとでSWR計の反射波の表示が0.1(進行波がフルスケールの1として)以下であれば(SWR<1.2)チューンが取れたと認識していました。しかし、なんだか気持ちが悪いので、もうちょっと精度の高い測定がしたくなってきました。ということで、お待ちかね、VNWAの登場です。こいつで、S11を測れば、もうすこし実態がF特上に現れるはずです。ということで、まずは、ざっくりと広帯域特性をみてみます。使ったTRXはこの8バンダーです。

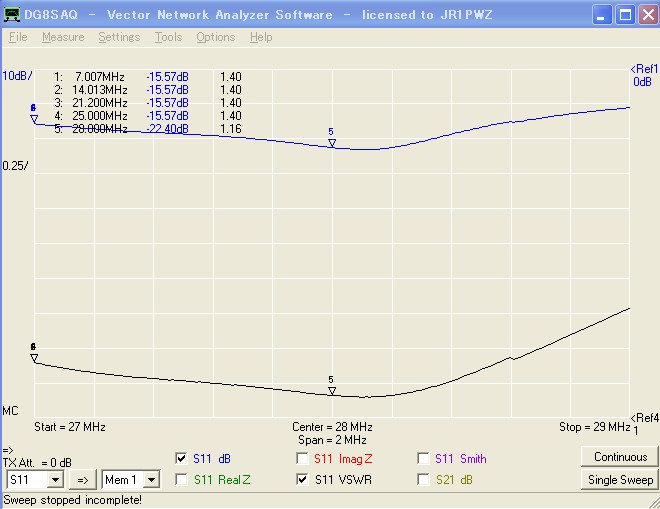

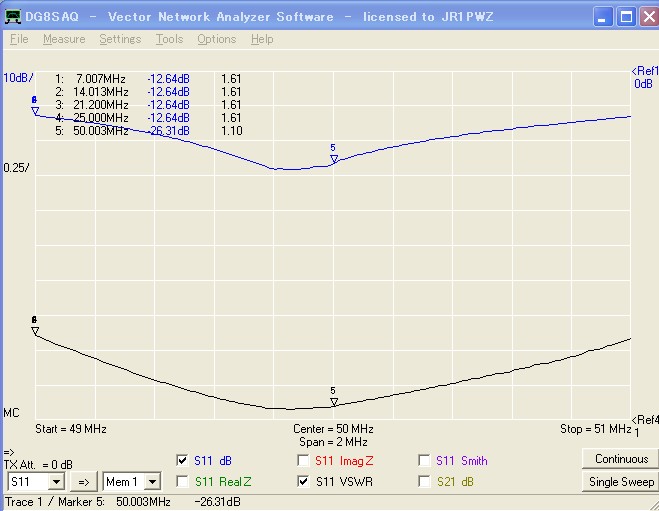

ここで、表示はS11(dB)とVSWRにしてみました。チューンに使った周波数にカーソルを当ててあります。その周波数のS11とVSWRは図面の左上に小さく表示されています。

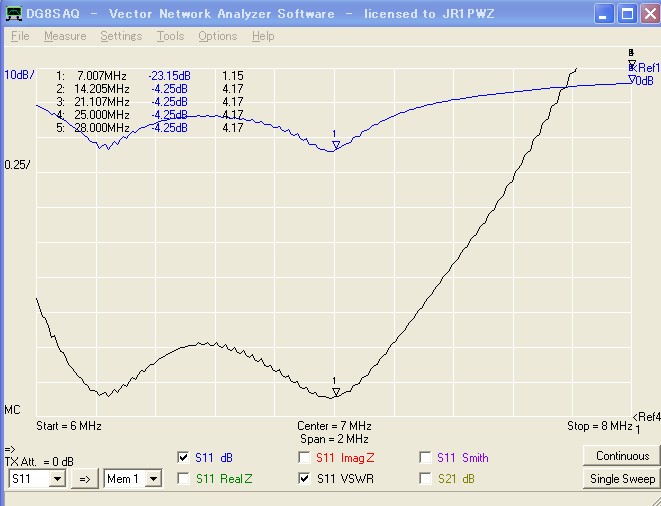

7MHz

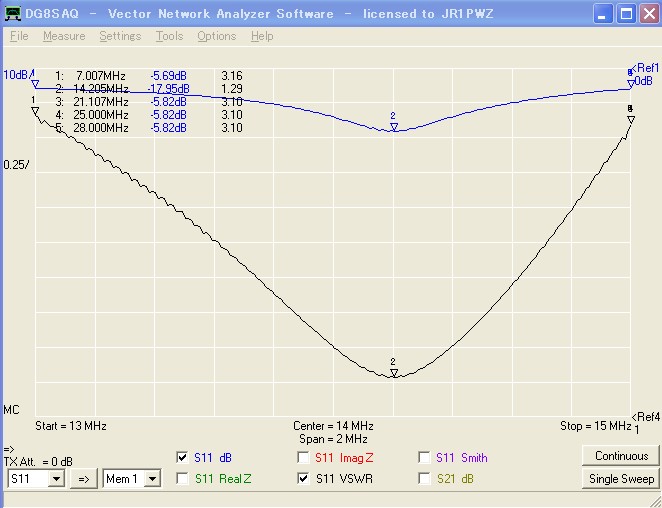

14MHz

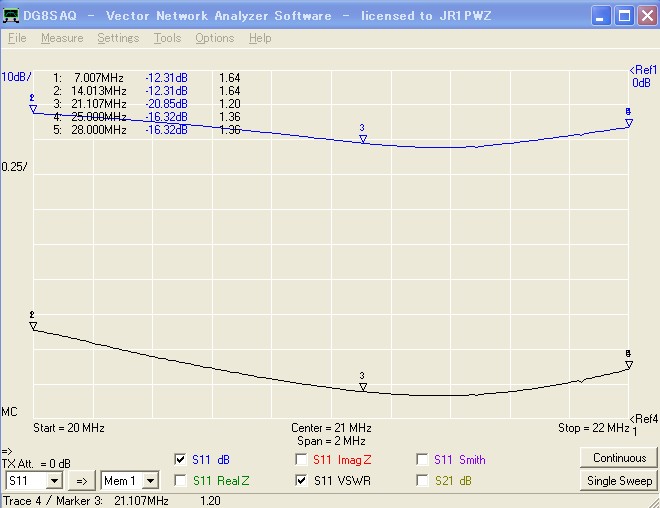

21MHz

28MHz

50MHz

各周波数とも、整合が取れるとS11がディップする、教科書通りの特性が得られています(って当たり前ですが)。値をピックアップすると、

周波数 VSWR

50MHz 1.06

28MHz 1.10

21MHz 1.20

14MHz 1.20

7MHz 1.15

となって、一応、「それなり」の値になっていることがわかります。面白いのは、14MHzでは、チューンしようとした周波数とは異なる周波数で、チューン周波数よりもS11が低い(VSWRがいい)領域が出てきたことです。これは偶然なのでしょうけど、ここまで整合できる可能性があるという面で驚くのですが、なんで、チューンしている周波数でここまで下がらないのかはちょっと不思議です。

ま、そうはいいながら、一応、想定した特性は得られているようなので、良しとしたいと思います。なお、3.5MHzですが、ATUの能書き上は、3.5まで整合するには、10m以上のエレメントが要るらしいので、今回はチューンはあきらめています。ただ、今回、ATU&釣竿アンテナを設置した直後は、SWRが1.3とかいう領域まで追い込めたと「思った」のですが、最近は3.5MHzでチューンが取れません。あれは夢だったのだろうかと鼻をつままれた感じです(大笑)。

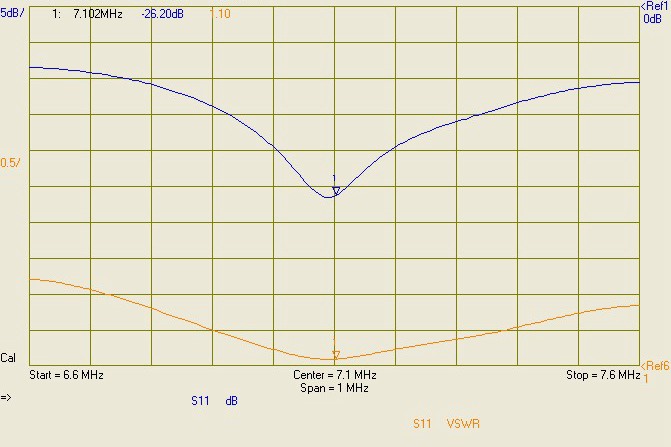

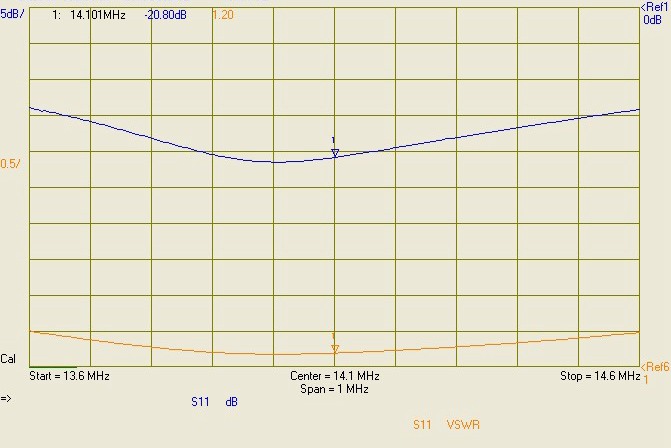

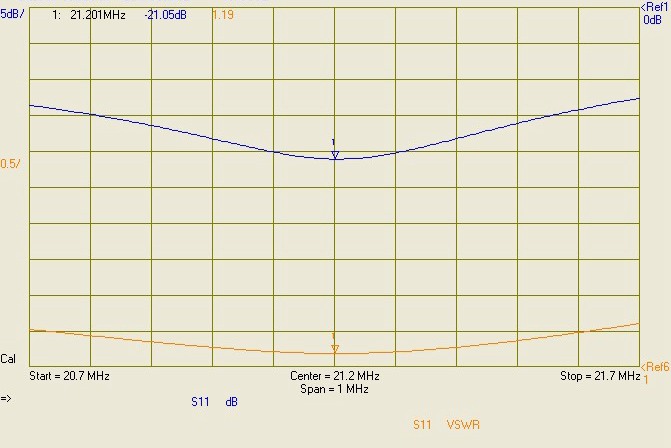

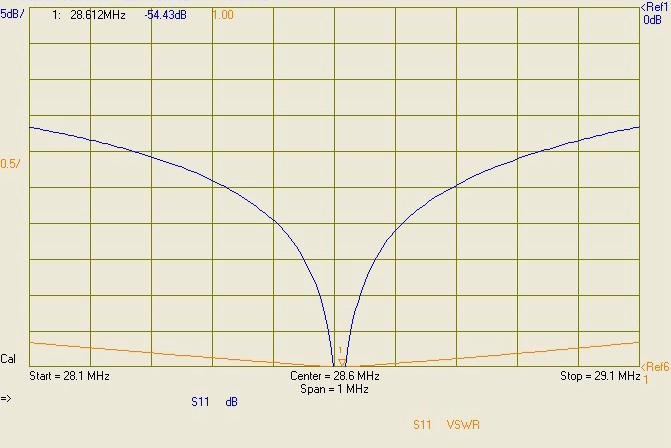

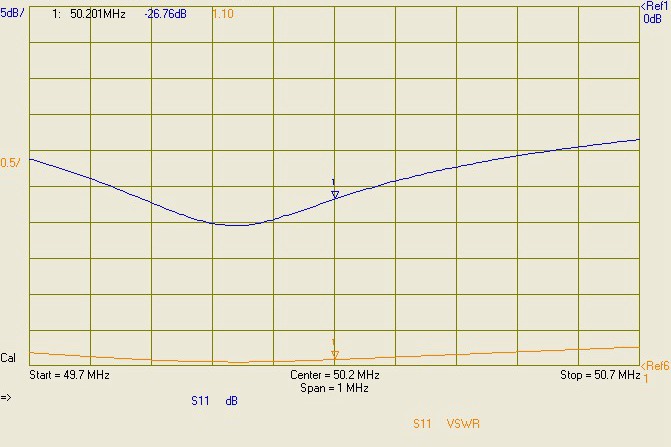

さて、次はVSWRに低いF領域を拡大してみます。

以下の図はスパンが1MHzで各バンドの様子をF的に拡大してみた様子です。これをみると、けっこうブロードな感じがしますね。

7MHz

14MHz

21MHz

28MHz

50MHz

一回調整すると、SWR最小値とSWR<1.5の領域はそれぞれ

SWR最小値 SWR<1.5

7MHz 1.1 200kHz

14MHz 1.2 400kHz

21MHz 1.19 200kHz

28MHz 1.0 700kHz

50MHz 1,1 1MHz以上

となって、まぁ同じバンドならば、一回調整すればよさそうな感じに見えます。こういう特性が一目でわかるのでVNWAは本当に貴重な測定器ですね。

さて、ここでちょっと気になったのは、ケーブルロスがS11(VSWR)に与える影響です。以下これについて考えてみます。

下図のように、ケーブルロスがあった場合、ATU端で測ったS11と無線室でケーブルロス込みで測ったS11は変化があるのではなかろうかと思ったのです。ケーブル端入力電圧をF、反射電圧をR、ケーブルロスをLとして、

←R←

→F→

TX---------------------Cable---------------------ATU-ANT

↑VSWR_tx L ↑VSWR_atu

ケーブル端(TX出力端)のVSWR_txは

VSWR_tx=(1+R/F)(1−R/F)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(1)

です。ここで、ATU端のVSWRは

VSWR_atu=(1+R/(F・(1−L)^2))/(1−R/(F・(1−L)^2))・・・・・・・・(2)

となると仮定します。たとえば、私のケースの場合、5D2Vを約20m弱引き回していますから、電圧ロスは0.05〜0.1(真値)くらいになるはずです。ここで、この電圧ロスが完全に抵抗分のみと仮定すると、各端のVSWRは

VSWR_tx VSWR_atu

1.1 1.12

1.2 1.24

1.3 1.36

1.5 1.61

2.0 2.27

3.0 3.81

(ただしL=0.075と仮定)

となって、まぁ、TX端で測ったほうが実際のATU端の値より若干良く見えるような結果になります。ただ、上記をみると、チューニングしたあとはVSWR_txが1.2以下になるので、VSWR_atuが劣化してみえる程度は、20mくらいのケーブルではあまり目くじら立てるような値じゃあないので、このまま、TX端のVSWR_txをもって目安としたいと思います。ところで、なにか勘違いしてないかなぁ?

<各部補修と手動4段伸縮柱の導入> 【2024.5.15】

なんとこのページの追加を、初版?から10年目に書くとは思いませんでした(笑)。このアンテナは、設置以来、自作無線機の特性確認手段として、たま〜〜〜〜に電波を出す程度だったので、殆ど(全くが正しい?)メンテナンスをしてこなかったのですが、ESP32 SD-TRXの項目で載せたように、つい最近まで「まとも」に動いていました。ただ、流石に10年も雨ざらしになると、基台として使っていたツッカエ板?がボロボロになってしまい、なんとかせにゃいかんという状況です。実際、嫁さんからも、洗濯物を干すときに足を引っ掛けそうで危ない・・・とご指摘を受けていました。

雨ざらしで苦節?10年後の基台の様子

この基台の板は180cmと90cmを繋いであり、

繋ぎ部がボロボロになって固定ネジが緩んで取れてしまっていた

これを見ると、10年の変化が良くわかるというものです。ということで、まずはこれの交換からやります。今回は、「基台の板」方式は止めて、基台の小板+イレクターパイプで構成することにしました。

ツッカエ棒と小基台の様子

上図に示すようにまずは、ボロボロになったツッカエ版を除去して、小基台を挿入して元のアンテナ柱を仮止めします。そこに、この小基台の移動防止のためのイレクターパイプを固定するわけです。構造は写真の通りで、一応ベランダの構造体には「穴あけ」は行わないで、圧着で固定するようにしてあります。へーベル板への穴あけはシロートが行うと品質劣化が怖いので、こんな感じに施工しました。

引っ込んだエレメントの様子

実は、基台板の劣化もさることながら、補修する段になるまで気が付かなかった(マヌケですねぇ:笑)、アンテナエレメント引っ込み状況を上記に示します。グラスファイバーの釣り竿(というか一応アンテナ用エレメントを買った)の最下段の接着が緩んで1段分引っ込んでしまってました。これって、ATUから見ると各バンドでマッチングが撮れてしまっていたので、このアクシデントにはしばらく?気が付かなかったものです。これは直さないといけませんね(苦笑)。

以前からイレクターパイプを支柱に使っていましたが、今回はこれを4段のアルミ伸縮柱に交換することを考えていました。ずいぶん前にヤフオクでで4段モノを落札してあって、これを使うことにします。ど

底板との固定はステンレスのL字金具を用いてサクっと済ませます。

4段伸縮柱を固定しようと固定金具に合わせ込んだ様子

伸縮柱のベランダ壁面への固定に関しては、以前の支柱のイレクターパイプと同様な方法にします。これと同じようにU字クランプで固定しています。その様子を以下に示します。

4段伸縮柱を実際に固定した様子

4段伸縮柱を実際に固定した様子

二方向から衛星パラボラ固定金具と伸縮柱をU字クランプで2か所固定しています(コモンモードフィルタに隠れていますが)。

ATUの背面にアンテナエレメント固定治具とアンテナエレメントを固定してみる

ここにきて、アンテナエレメントを支柱に固定しますが、当然、支柱とは絶縁しないといけません。これは、下記に示す以前の方法と同じで、プラ製の「まな板」を絶縁された固定金具に使って、これにU字クランプを使ってエレメントを固定しています。

アンテナエレメント固定法とアンテナ

アンテナエレメントの様子

グラスファイバー製伸縮ロッドは10年使いましたが、まだ、壊れていないので、使えるところまで使ってみることにします。当然、引っ込んでしまったロッド2段目は、新たに接着剤で固定しています。実は、このロッドはもう一本スペアがあって、バンザイアンテナ化ができるようにと考えていますが、現用ロッドの使用期間が長く劣化しているので、これらでバンザイアンテナを作るのはちょっと気が引けます。

伸縮柱を伸ばし切った様子様子

上図は伸縮柱のトップ、2段目、3段目の一部分を伸ばし切った様子です。ATUもろとも伸ばしています。これで、給電点は従来より2.5mばかり上がって、やっと屋根高を超えることが出来ました。但し、ステー等の補強を行っていないので、風が強いと、とても上げ続ける勇気はありません。TRXの試験とかで、実際使うときだけアップすることになりますか。勿論、ただ、TRXの試験のためだけでは無く、たまに運用したいと思ったら、交信もするとは思いますが(大笑)。

以下に各バンドでのVSWR特性について記しておきます。7MHzが双峰特性?になってしまったのと14MHzでVSWRがあまり良好でないのが気になりましたが、ま、実用上は問題ないと思われるので、とりあえずこのまま運用してみたいと思います。

7MHzにおけるVSWR

14MHzにおけるVSWR

21MHzにおけるVSWR

28MHzにおけるVSWR

50MHzにおけるVSWR