スペクトラムモニタの構成案

| Spectrum Monitorの試作 【2024.10.31】 |

前作のダイレクトコンバージョンタイプのSD-TRXを作る過程では、直交変調器のインバランスによる、キャリアリーク、サイドバンドリークを抑えるために、手動の補正回路を「盛大」に搭載していました(笑)。アナログSDRと自虐ネタにしていたほどです。製作過程では、リーク監視のための高精度スペアナ(MS2830)を必要としていて、完成後も、運用時にはたまにチェックのために同スペアナのお出ましとなっていたわけです。

しかしながら、今や高精度スペアナは二度と手に入れられない可能性が高く(勿論、金に糸目を付けなければこの限りではない)、できる限り稼働時間を抑えたいと思っていました。高精度なスペアナとしてMS2830とMS2691を所有していますが、あと10年は稼働させたいという思いが強く、タカがSDRの運用モニタで、長時間、高精度スペアナを利用するのは、非常にもったいないと思っていました。

ということで、ダイレクトコンバージョンタイプのSD-TRXの動作時モニタを作ろうと思い立ちました。勿論、SDRとしては前作のダブルコンバージョンタイプならば、キャリアリークやサイドバンドリークなんて殆ど無視できるので、こんなモニターは必要ないのですが。。。。。

ということで、まずは構成を考えることにします。

スペクトラムモニタの構成案

いきなり構成が出てきたのですが、まずは、ハムバンドのモニタだけができれば良しとして、ダイレクトコンバージョンSD-TRXの基板をリプレースしたために余剰になったESP32-S3の基板(I/Q入力)と、同じく感度向上ができないか検討していて、あまりいい成果が得られなかったSA602×2の直交復調器をベースに考えていきたいと思います。いずれも、余り品なので、別の製作に活用できればそれに越したことはありません。

構成は、ゼロIFのダイレクトコンバージョンか、あるいはイメージ忌避用にLow-IFとすることにします。表示帯域はあまり欲張らず、48kspsなら最大24kHz程度でいいかな?と思っていました。

まずは、マトモに「動作するか」みたいと思って、昔、弄っていたコードでゼロIFとしてダイレクトコンバージョンで信号を受信して、表示をしてみました。このコードは現在のダブルコンバージョンSD-TRXの原型になった、検討途中のコードを転用した(復調、変調系をごっそり削除)ものです。

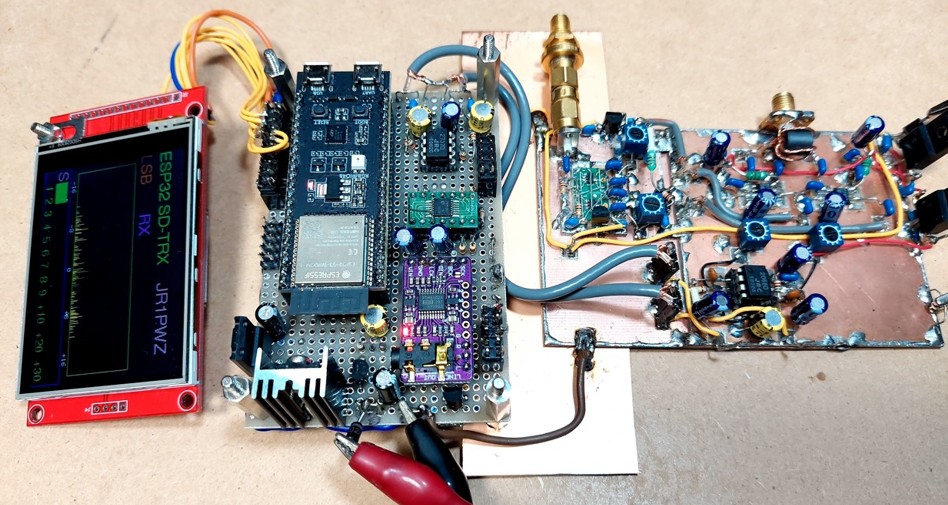

FMを表示させてみましたの図

周波数スケールは実際と合っていません

変調周波数が1kHzで微小変異のFMを見ていますが、それらしい形を表示しているので、「なんとか使えるだろう」との目算が得られました。ちなみに、このTFT-LCDは比較的大きな3.2インチです。買ったはいいものの、私の最近の好みの「薄型無線機」には大きすぎるので使いにくいのですが、スペクトラムモニタ用途には、かえって表示が大きくて好都合です(あとで扱いにくいブツであることが分かるのですが、ここは先に進めます)。

この表示はダイナミックレンジが60dB内外なので、もう少し向上させないとイケマセン。ポテンシャルは100dBまで充分可能なはずですので。

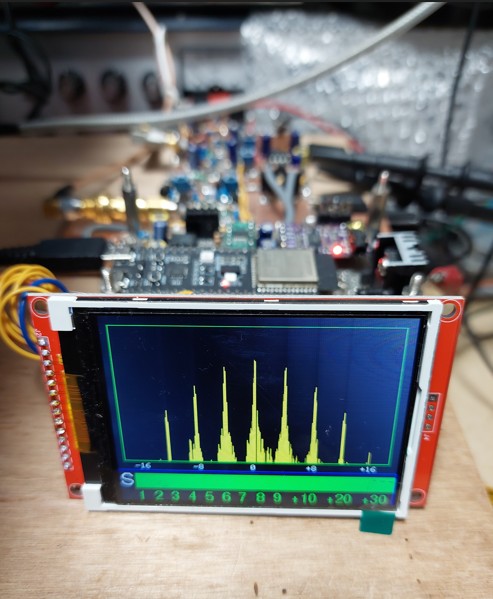

表示ダイナミックレンジを拡大した様子

この図はダイナミックレンジを90dBまで拡大したものです。これは内部演算の表示電力を、表示スペースにマッピングする際の変換式を表示ダイナミックレンジが最大化するように計算し直しました。このくらいの表示レンジがあると、一応、被測定機のスペクトラムの様子が分かると思います。

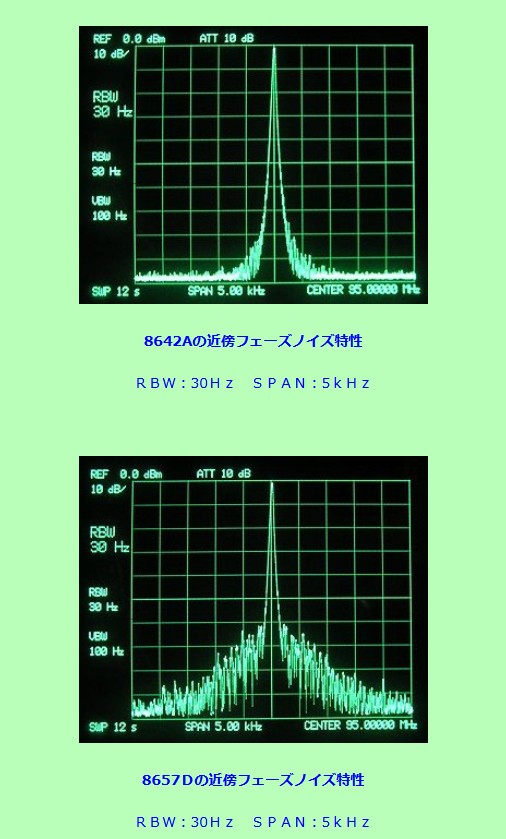

スペクトラムが広がっているように見えるのは、SSBサイドバンド雑音のあまり良好でないHP8657SSGのスペクトラムを表示しているからです。高精度スペアナで見たHP8657のスペクトラムは以下のようですので、殆ど相似な表示(必ずしも良くない近傍フェーズノイズの様子)ができていると思います。

HP8657の近傍SSBノイズ

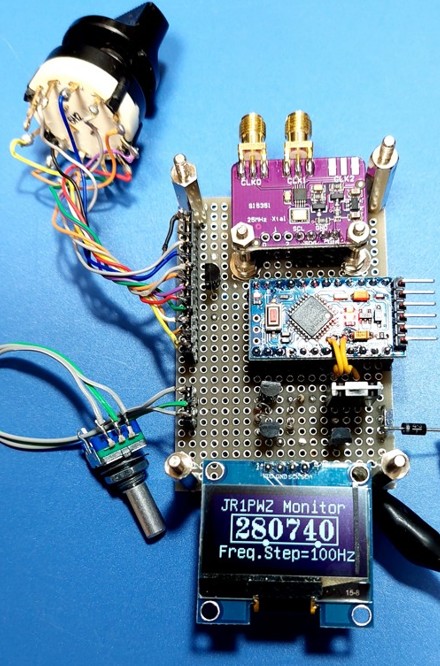

おっと、Q-DEMに繋いで直交周波数変換するためのローカル発振器を下記に載せておきます。

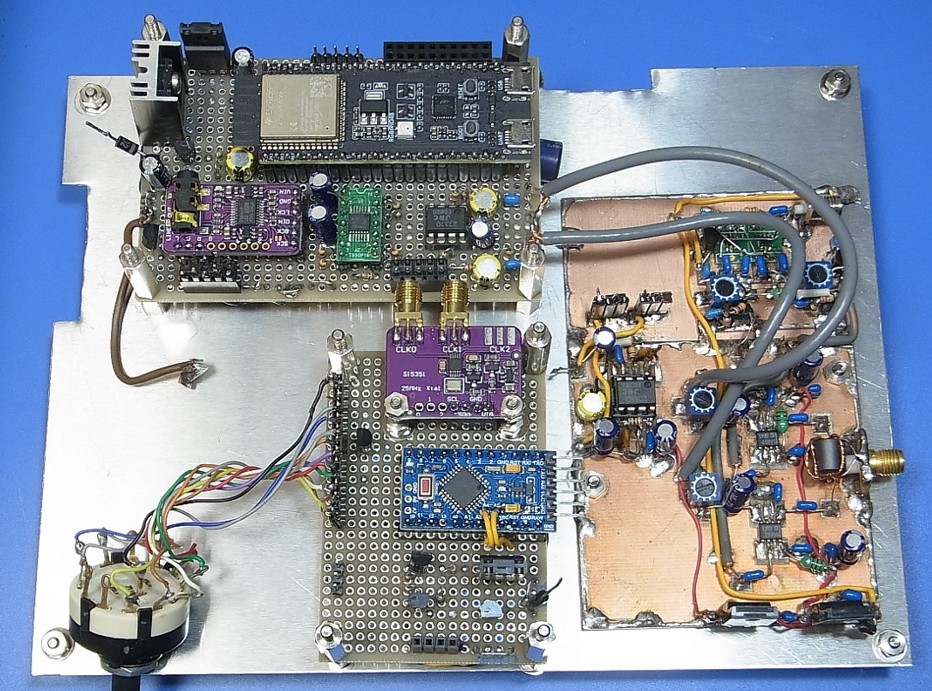

Si5351のローカル発振器

これは、在庫のアリものででっち上げた発振器です。原型はダブルコンバージョンSD-TRXのもので、コントローラを5VのPromininiに交換しただけです。

スペクトルモニターなのに、ローカルに、スプリアス発生の多いのSi5351ってどうなの?と訝る向きも多いでしょう。しかし、もともと、このスペクトラムモニタの観測帯域幅は、SSB/AMが見える、せいぜい+/-10kHzもあれば充分という設計思想なので、まぁSi5351も近傍は意外と綺麗なので、えいやっと採用したわけです。バンドにより5351のスプリアスが見えてしまうこともあるでしょうが、「見えないところで測ろうね(笑)」という妥協をすれば、なんとか使えると思います。

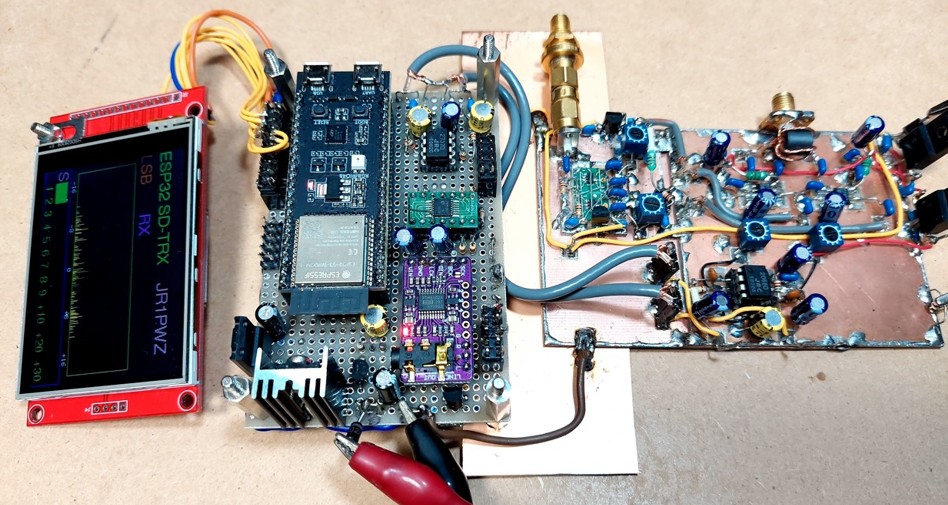

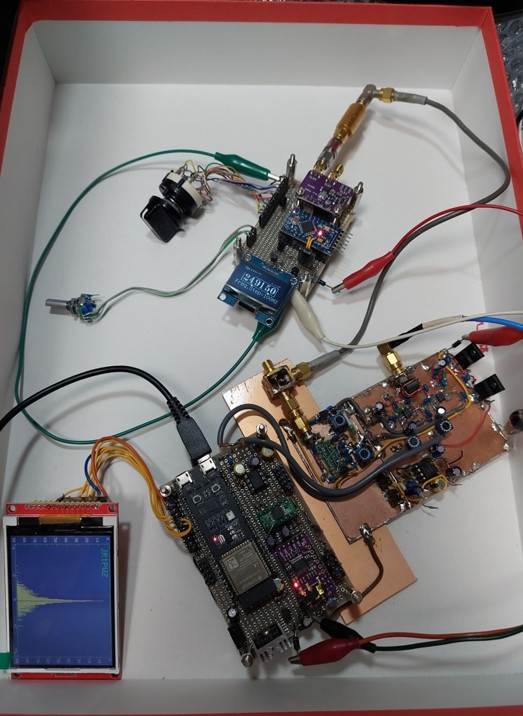

各ユニットをつなげて動作させてみる

2-トーン波形を表示する

ということで、基本的な構成ユニットが揃ったので、結線して動作させてみます。一応、ここまでは順調です。狭帯域2-トーン信号の表示もなんとか合格かな?

とりあえず、この構成で動くことが分かったので、ケースに収めることを考えます。シールド効果を期待したいので、アルミ蓋つき塗装済みケースに収容することにしました。以下はラフに配置を考え、ざっくりと穴あけして、構成パーツを仮止めして満た図です。

穴あけして、実装してみる

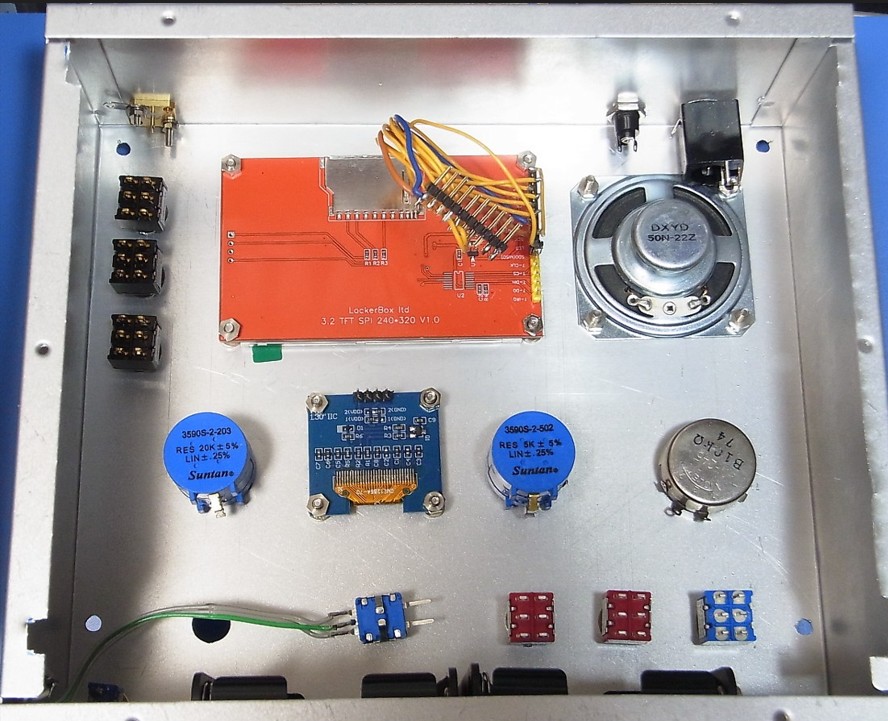

配線前の内部の様子

ちょっと大げさですが、I/Qのバランスもポテンショメータで微細に取れるようにしてみました。また、オーディオアンプとスピーカも搭載して、実音モニタもできるようにしました。バンドSWは11接点があるので、7~50MHzに周波数を割り振っています。ただ、使えるのは28MHzまでかな?I/Qローカル信号には高速FFを使っているので、モニタ周波数の4倍の200MHzまでは充分動作しますが、Si5351の方が極めて怪しくなってくるためです。

さらにはNiMHのAA型充電池も搭載してあって、ポータブルでの運用も考慮してあります。

実は、DSP/Q-DEM/Local OSCは「中二階」のアルミ板を用意してこれに組付けて配線を行うことになります。

中二階のアルミ板に機能モジュールを搭載

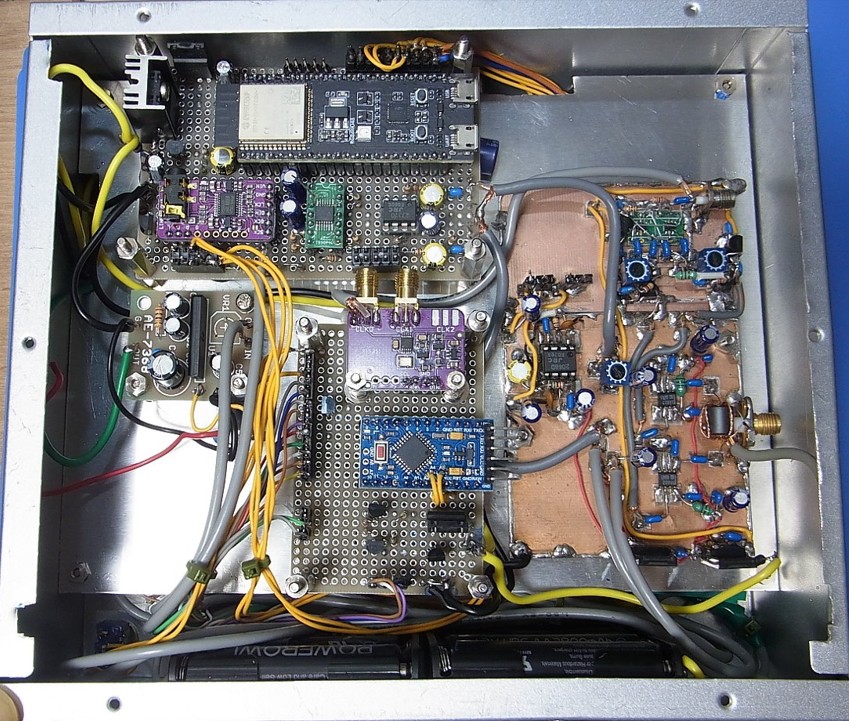

配線を全て完了した様子

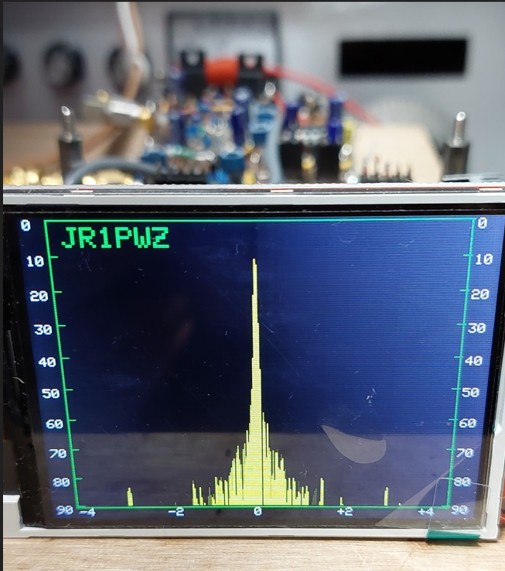

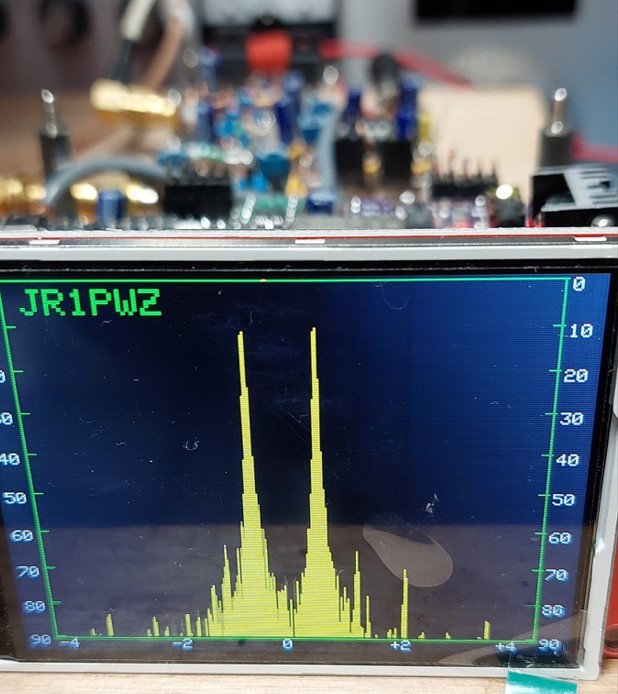

ちょっとケースが窮屈だったせいで配線には苦労しましたが、なんとかねじ込むことに成功しました。これで、まずは動かしてみます。まずは2-トーン信号の様子です。信号源にはSi5351とAD9952の出力をコンバインしたもの。

周波数間隔が狭い(分解能も高い)ため、DDS(左)とSi5351(右)のノイズ特性?も比較できて面白いです。

次に、ダイレクトオンバージョンSD-TRXの出力を実際にモニタしてみます。

最初にSD-TRXのキャリアバランスを変化させ、次にサイドバンドのバランスを弄ります。これらを最小値にすることで、安心して、電波を出すことができると言うわけです。最後にレタリングして完成した本機を載せておきます。今回は使ったモジュールが殆ど従来機の検討中に余ったもので、新たに作ったのはLocal OSC位でしょうか?何にしても余り物が活用できて良かったと思っています。

なんとか仕上がった