新しいCPUモジュール

| ESP32 DC SD-TRX (3) 【2024.7.25】 |

以前に、JF3HZBさんのすばらしいTRX基板を提供戴いて、その周辺回路も含めて大いに遊ばせて頂きました。このために、途中まで弄っていたダイレクトコンバージョンタイプのSD-TRXは箱に入れて棚に収容されて、文字通り箱入り娘?状態になっていました。今回、HZBさんのTRXもケリがついたので、また、このTRXに戻ってみたいと思います。

中断したのが去年の12月ですが、そのあと3月頃には本TRXいじりも再開していたようです。間にアンテナの修理や、アンテナアナライザのトライや短縮アンテナの試作とかをはさんでしまったので、こちらに纏める機会が無く過ごしていました。X上では少しずつ発信していて、それがだいぶ貯まってきたので、ここらで重い腰を挙げて纏めることにしました。

これ以上御託を並べると、読む気にならないでしょうから、先に進めましょう。実は真っ先に行ったのが、DSP&ADC/DAC基板の更改です。これは、以前のモジュールでは実現できない機能を実装しようと思って変えたものです。

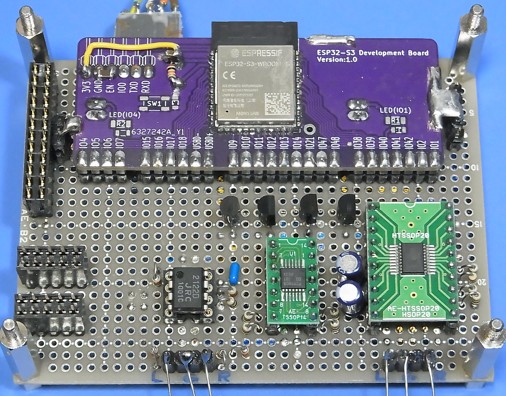

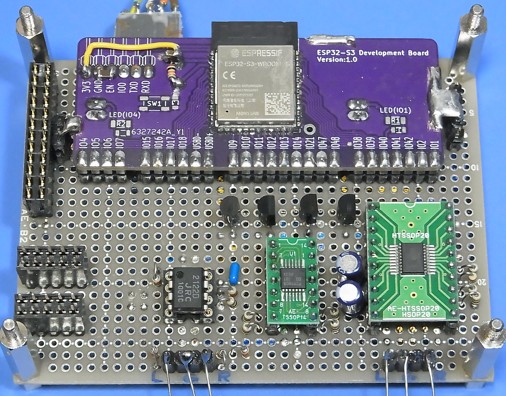

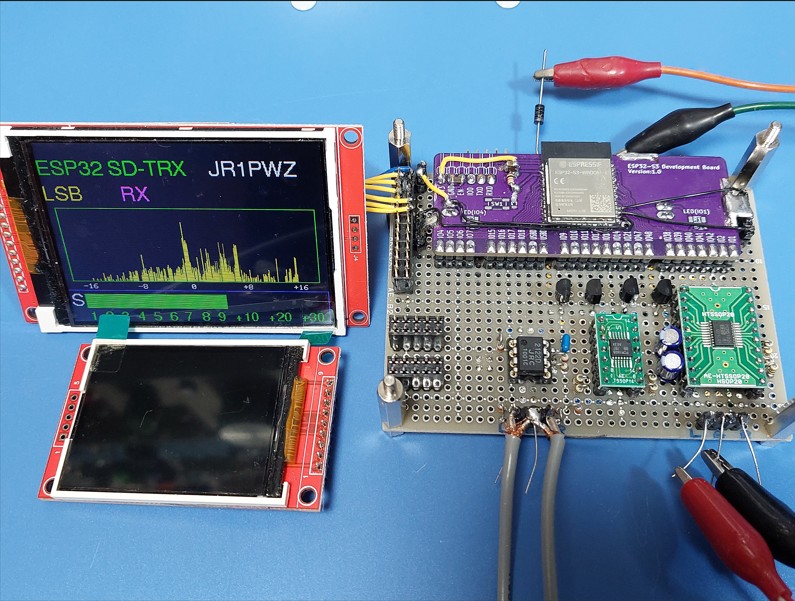

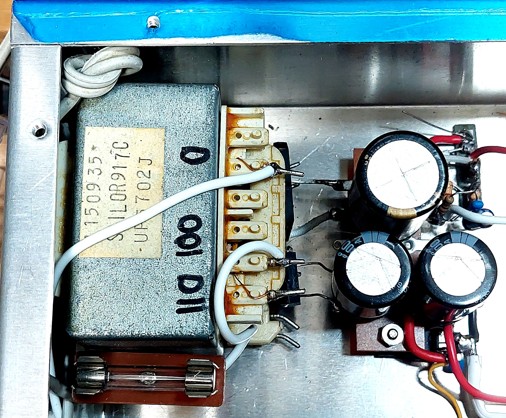

新しいCPUモジュール

上記写真は、基本はJF3HZBさんの基板のDSPとADC/DACのピン接続を踏襲して、私の以前から使っていたLCDのインターフェースに合わせた形の基板です。以前使っていた基板は既に別途用途に使う前提で用途が決まっています。これも、作るのは4回目なので、そろそろ基板化してもおかしくないので、今後のことも含めてお蔵入りしていたKiCadを引っ張り出そうと思っています(しかし殆ど忘れているだろうなぁ・・・・)。

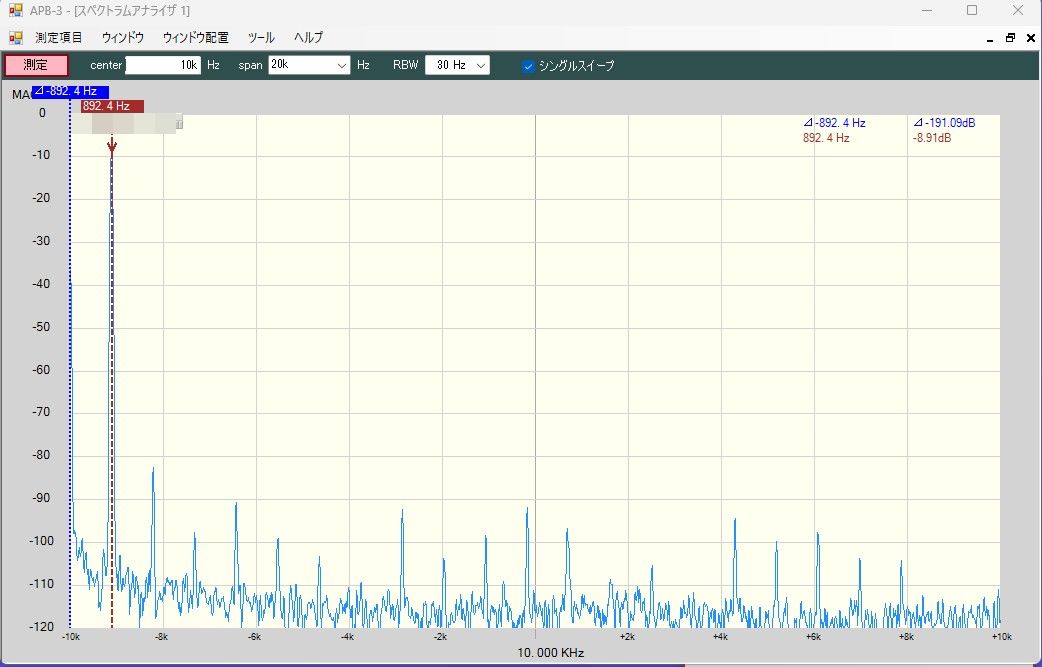

まず確認するのは信号をDSPに出し入れする「Through」プログラムで、基本動作を確認します。

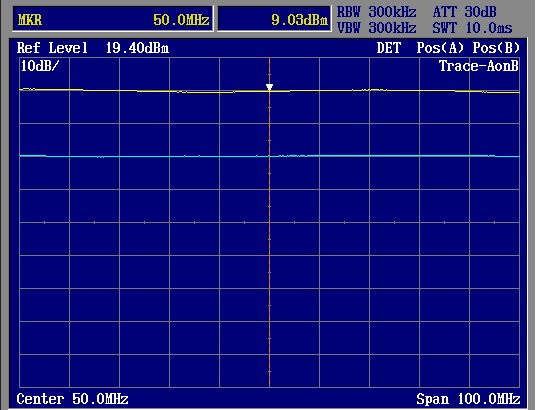

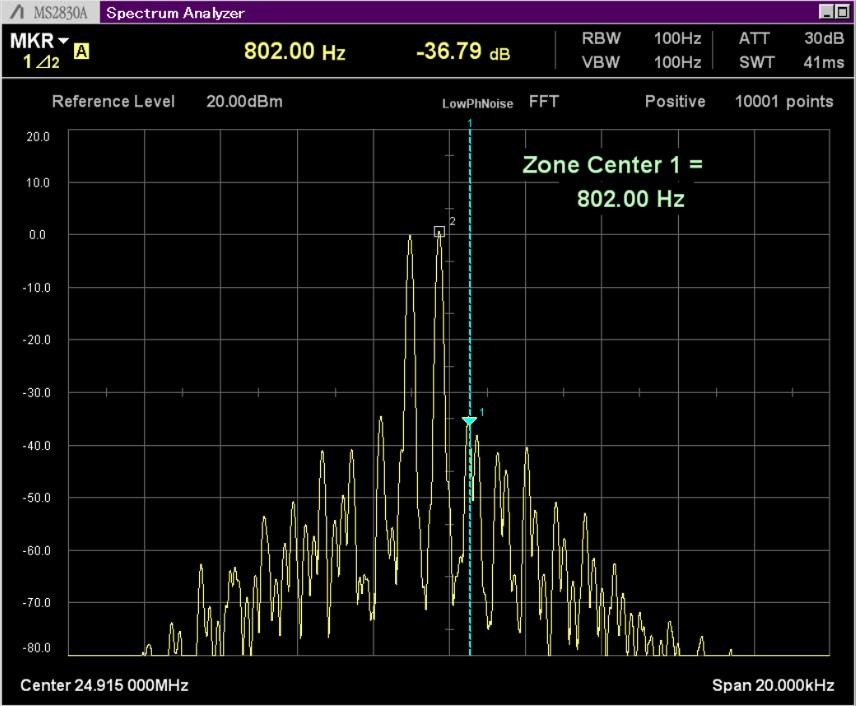

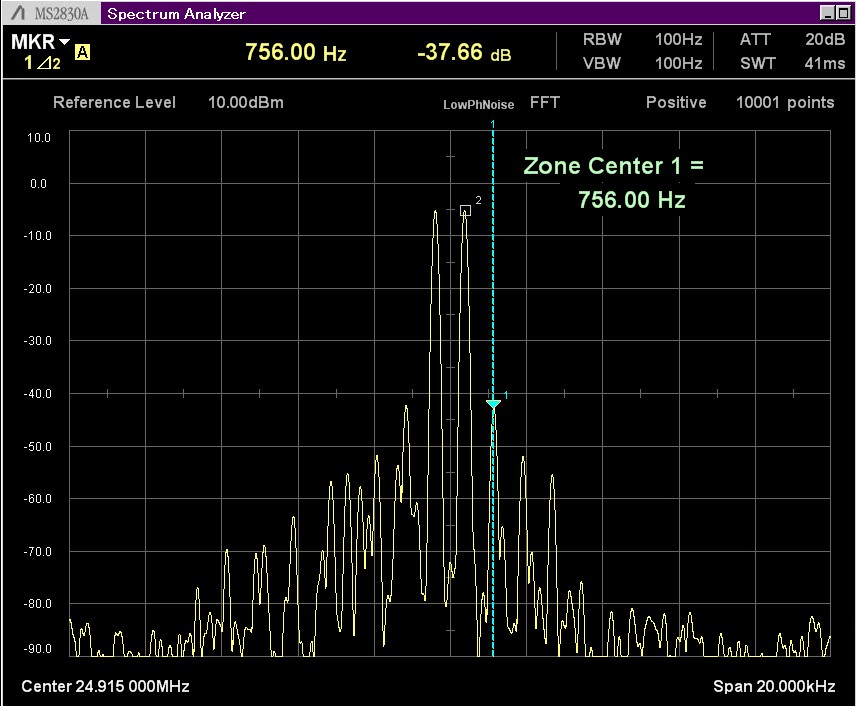

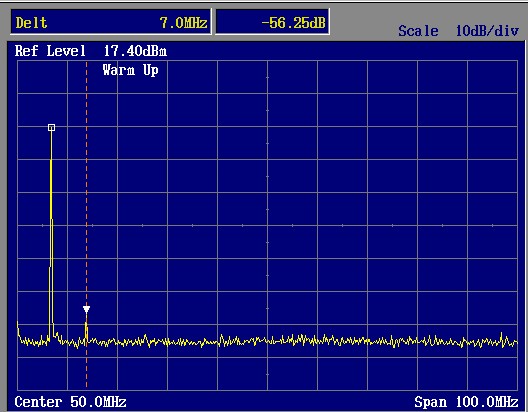

Throughプログラムを動作させた状況

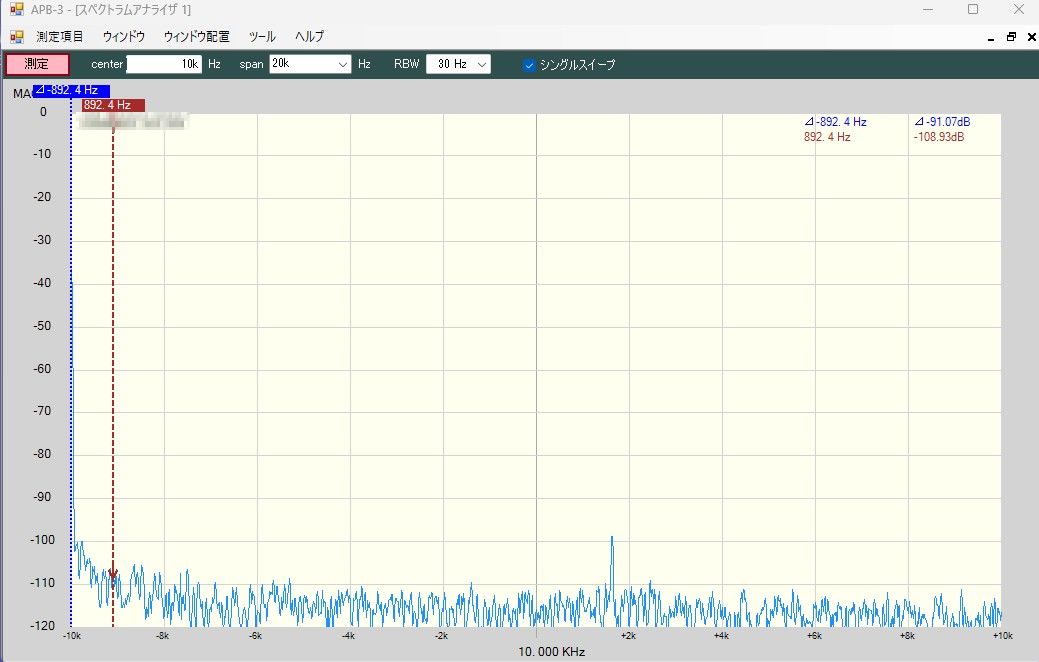

なんだか微小スプリアスが立ってるように見えたので、信号を入れない場合を見てみると、

入力信号が無い場合のThroughプログラムの様子

こんな感じで、DSP系統の残留雑音ではなさそうなので、とりあえずこの状態で先に進み、問題が生じたら、対処方法を考えることにします。

ということで、ザクっとLCDを繋いで動きを見ています。

3.2インチのTFT液晶を繋ぐ

以前に作ったプログラムを走らせて、LCDインターフェースも確認しました。流石に3.2インチのTFT液晶は大きいですね。ドライバがILI9341のものの中では一番大きいようです。表示はさせてみましたが、3.2インチを最終的には使う気がないのですが、この後予定している狭帯域スペクトラムモニタには使ってみたいと思っています。

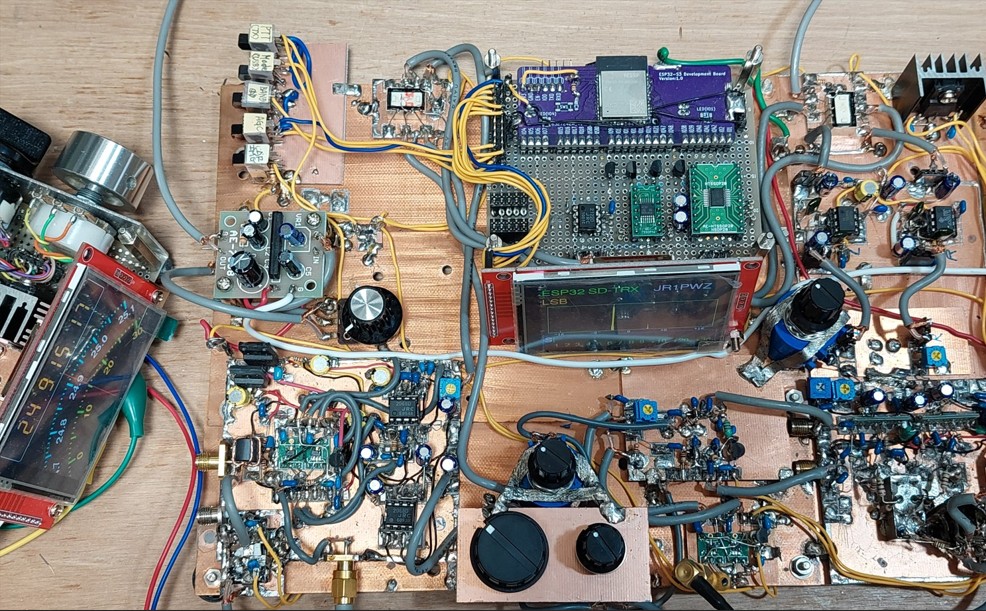

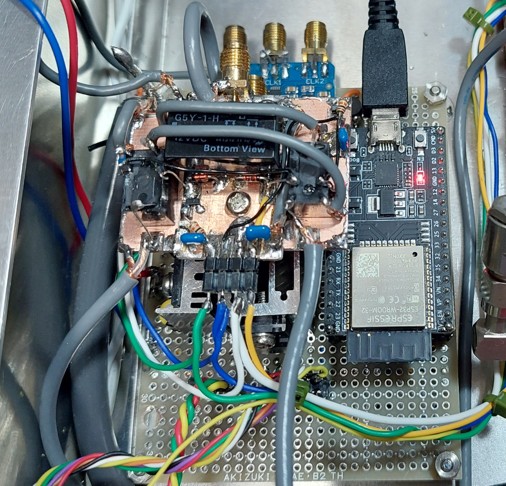

Q-DEMとVFOを繋いでみる

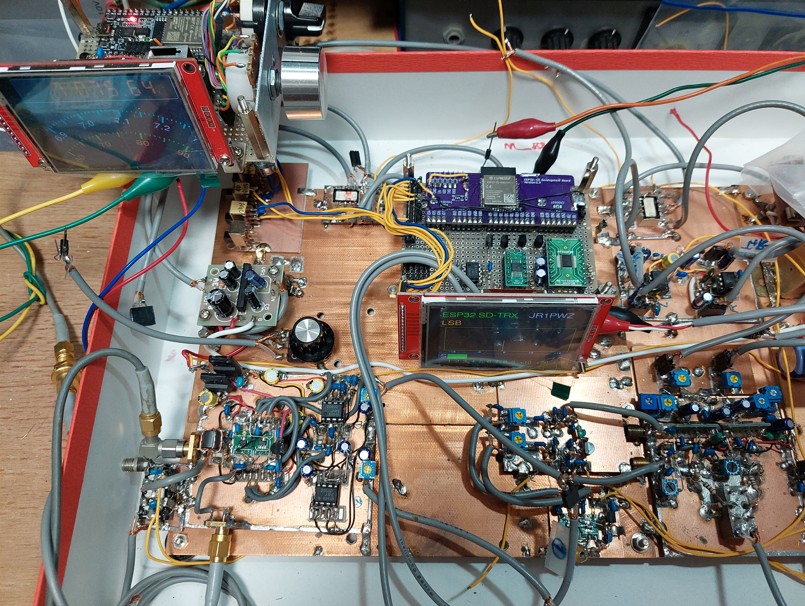

まだ(移動に便利な)紙箱に入ったままですが、とりあえず新モジュールとMOD/DEMとVFOを繋いで動作させて見ます。以前のDSPモジュール同様に動作していることを確認できました。

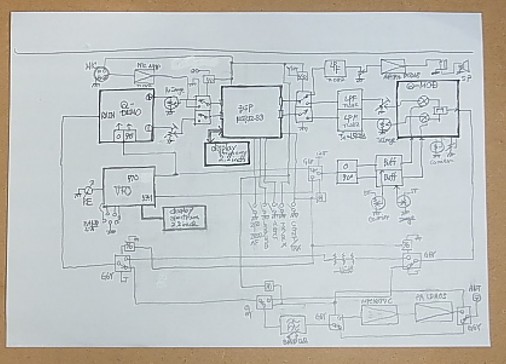

一応動作はしているようなので、今後の展開をざっくり考えてみました。5月の連休の頃に殴り書きしたのが以下の図です。

DC SD-TRXの構想

以前は、TX部イメージとキャリアサプレッションは、狭帯域なRX部で受信してみて、その検出成分から、各調整箇所を制御して、これを抑圧しようと思っていました。以前は面白がってこんな面倒なことをDSPにやらせようと足掻いて居たわけですが、どうもバンド依存性があるようで、上手くいくバンドとそうでないバンドに差が出来ていました。そのあたりをいろいろ追及していくうちに、「何も自動化しなくても、手動のほうが早くね?」という心境になり、この方向で考えることにしました。このバンド依存性というのも、手動で行えば、追い込めるので、単に私の制御プログラムがプアなだけだとは思いますが(大笑)。

なので、TX信号をRXでスペクトラム表示させて、これを元にRXイメージ、TXキャリアリーク、TXイメージを一気に一網打尽にしようと考えたのです。そのためには、調整すべき?箇所(VR)を確定しないとイケマセン。

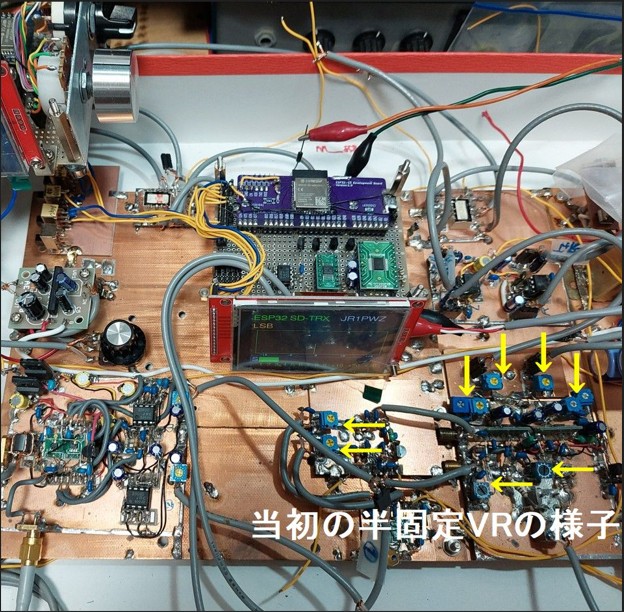

TX部の調整箇所

まぁ、最初は弄りやすいようにI/QチャネルのいずれもVRにしてありますが、追い込める適正範囲が分かれば、他方は半固定のままで「調整で動かす」必要はありません。なので、「可動させないと追い込めない」VRを選び出して、それを多回転ポテンショメータに置き換えて行きました。その途中の図が以下の通りです。

ポテンショメータとVRを交換したの図

これを元にまずはRXのイメージ抑圧をやってみます。RX側はDSPに入力されるI/Q信号の振幅バランスのみの調整をするだけです。HP8657SSGからの信号を受信し、ポテンショメータでイメージ成分を追い込んでいきます。

このようにポテンショメータで追い込むとイメージ受信は-50dB内外にまで抑圧できます。実は、以前のESP32SD-TRXの時のデータでは-60dBまで追い込めて居たので、個体差によるものなら、そのうちにQ-DEMの交換をしようと思います。というのも、もとのQ-DEMはダイレクトコンバージョン構成では無くて厳重なIFフィルタをかましていますので、正直、イメージ受信特性は考慮しなくていいからです。Q-DEMの交換は後の課題として残しておきます。

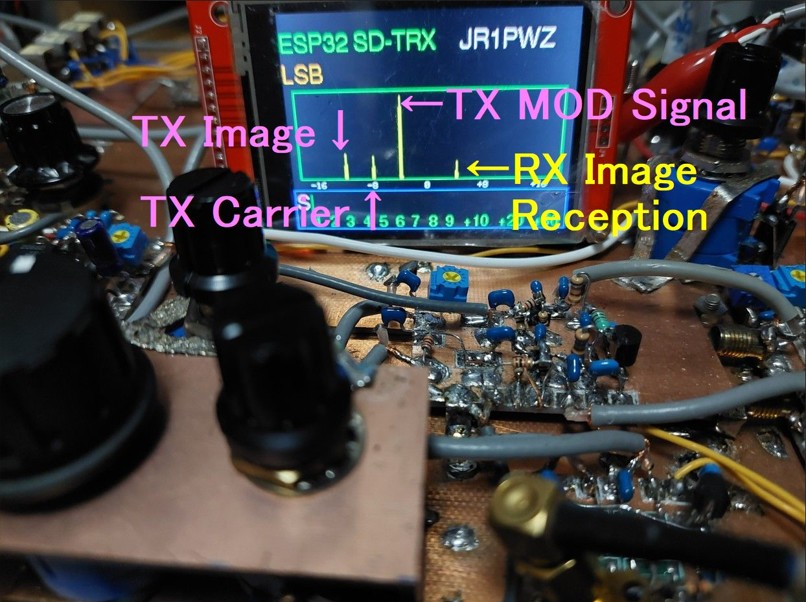

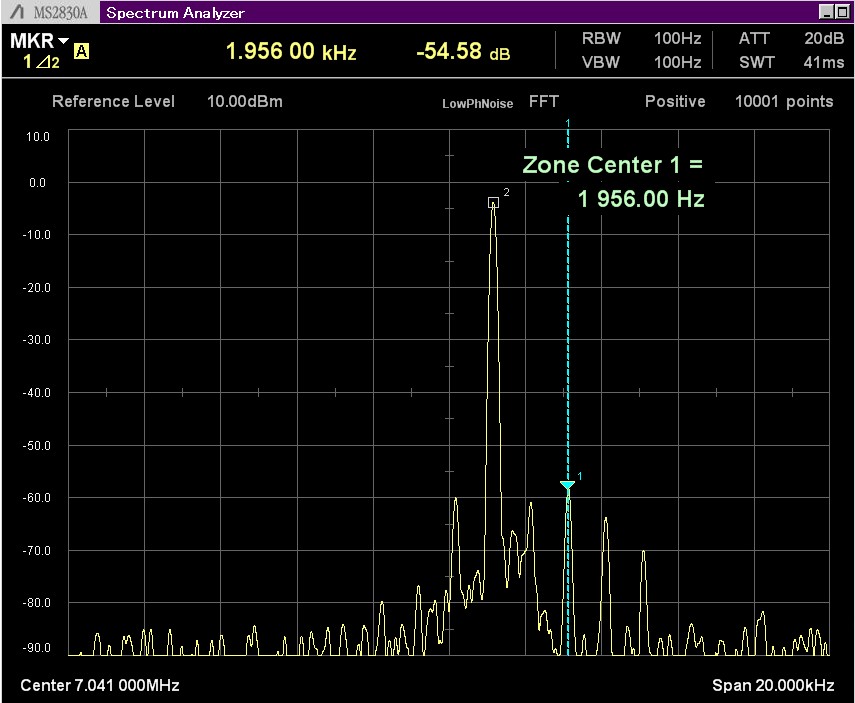

さて、次はTXサイドです。TXのキャリアを発生させて、それを50dB程度のATTを介してRXに突っ込みます。そうすると、何とキャプションにあるように、RXイメージ、TXイメージ、TXキャリア漏れの全てを一画面でみることができます。この状態でポテンショメータをぐりぐり弄ってこれを抑圧することができるというわけです。

イメージ等の表示

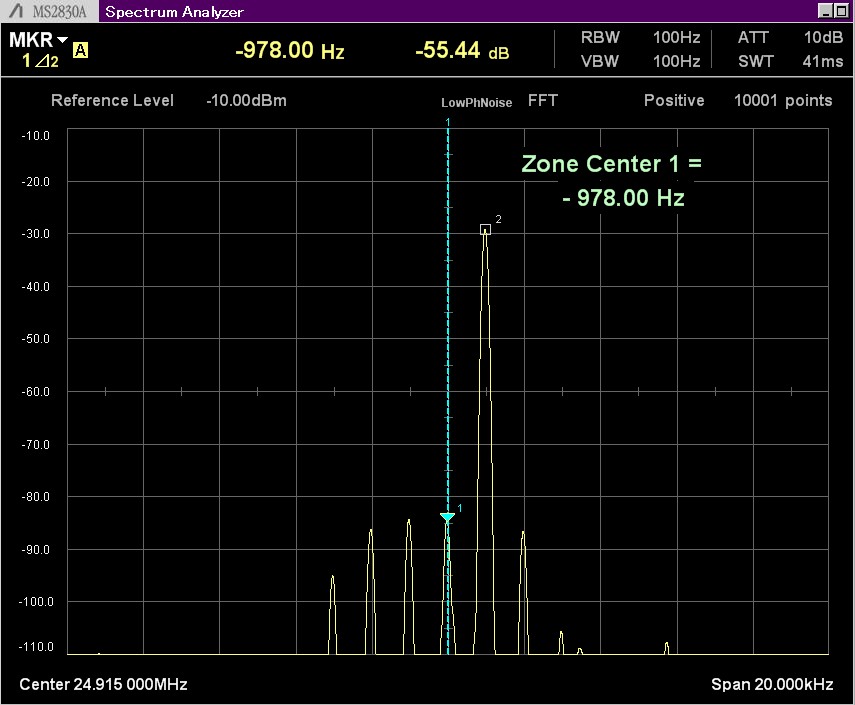

さて、下の動画はキャリアリークを抑圧している様子です。けっこう追い込めることが分かります。このように、ポテンショを弄って対象ブツ?を抑圧した結果が以下のようになります。

スペアナで確認した図

さて、ここまで来ると、最終的な実装法を考えないとイケマセン。最初は回顧的に昔の真空管機に似せて作ろうかと思ったのですが、私の最近のマイブームとしては、薄型形状が多いので、この方向にしたいと思います。いろいろ調査をして、奥澤の大型シャーシを採用することになりました。採用の決め手は厚さが70mmあって、前面レイアウトに余裕を持てそうだからです。

フロント

内部の様子

一応、全体が収まるとは思いましたが、確認してみます。ビニールのカバーが掛かっているのですが、その上から基本のコンポーネントを並べてみます。

大型シャーシにパーツを並べて見る

さて、このシャーシを用いれば、なんとかモジュール達を収容出来そうです。この「当り」がついたので、シャーシ工作は後回しにして、少し細かい部分を先に進めておきます。

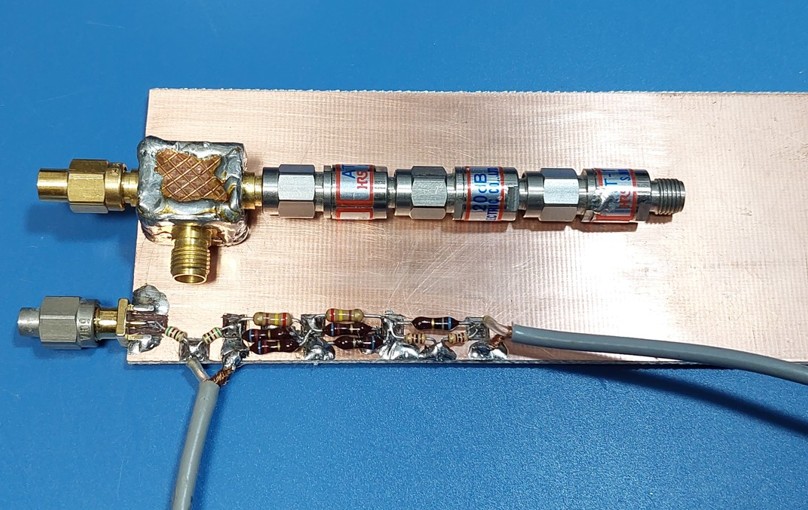

以下は実験に使っていた2分岐ハイブリッドと同軸ATTで、これはQ-MOD出力に繋がれて、ATTを通してRXのアンテナ端に導かれます。

同軸ATTとニ分岐ハイブリッドを抵抗で構成する

これをそのまま実装するのももったいない感じがするので、パイ型ATTで構成し直してみます。52(20+20+6+6)dBのつもりですが、以下の図の通り、使用帯域であるHFでは殆ど同じ特性になりました。めでたしめでたしです(笑)。

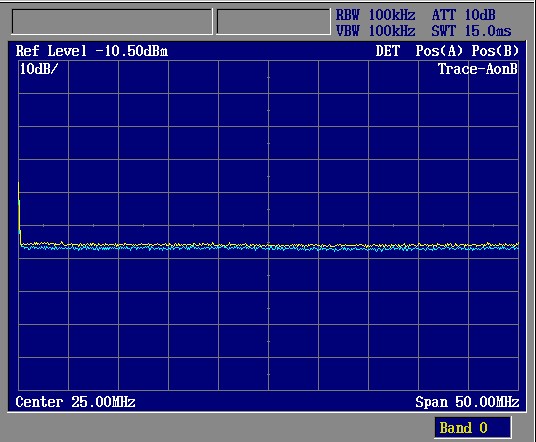

同軸ATT(黄線)とパイ型ATT(青線)の減衰特性

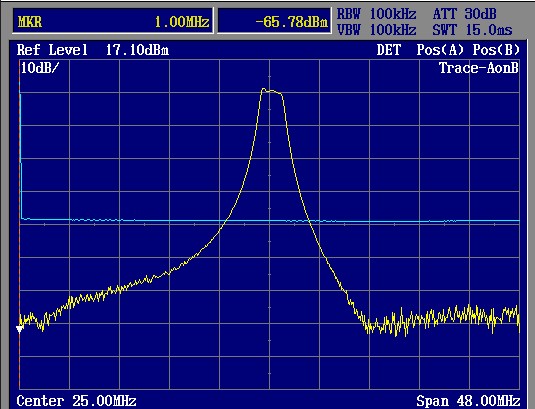

次はオーディオ帯のLPFです。以前のSDR-3の時にも経験しましたが、復調感度を測っていると若干の不都合が生じることがあります。

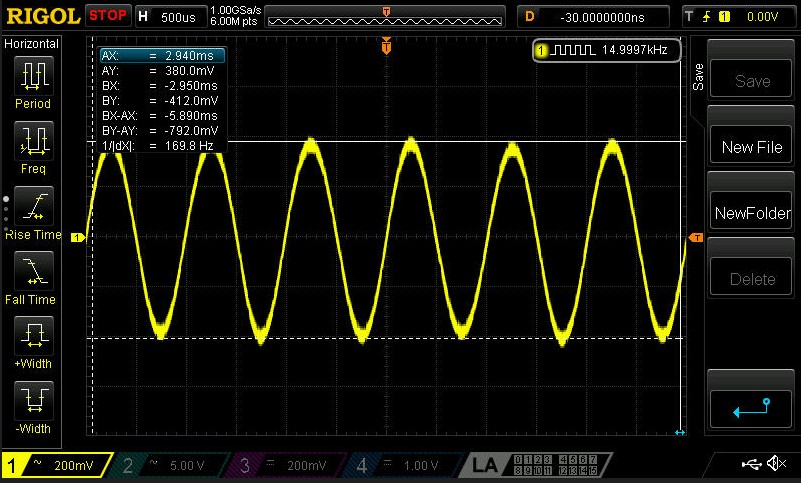

LPF無し時の復調波形

これはQ-DEM出力をSSB復調ができるように信号処理してDACから吐き出された信号です。Q-DEMの入力レベルは-100dBmです。すぐに分かるのは、高い周波数帯のノイズが多いのですが、実際に聞いてみると「(老人)耳フィルター」が効くのか、めちゃくちゃノイジーというわけでもありません。ところが、この信号のSINADを測ると10dBとかいう値に落ちてしまいます。これでは測定できないのと同義なので、音声帯域のLPFを通過させることを考えます。

これは、既にSDR-3の頃に経験があっったので、この対策を踏襲しています。

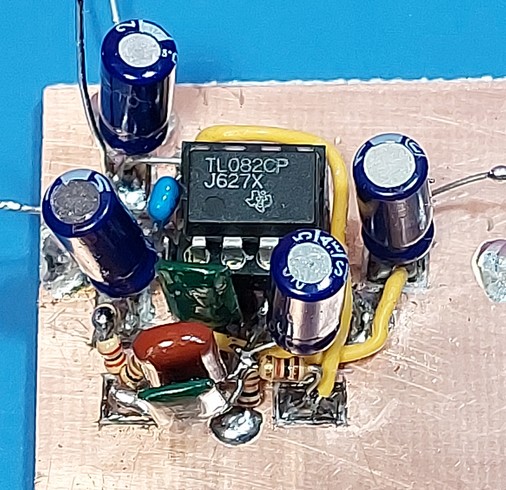

音声帯域LPFの様子

この図はバターワースフィルタのFc=4kHzのLPFです。これに先の出力を通すと以下の図になります。

LPF通過後の信号

このように高域ノイズがバッサリ切られて、「目で見ても」綺麗な形になります。これだとSINADプロセッサもご機嫌がよくてSINAD=29dBとかいい値(@-100dBm)が得られるので、メデタシメデタシということになります。

さて、次はドライバーからパワーアンプまでのお話です。以前に小型のLDMOSを使ったシングルアンプを実験していたことがありましたこれをちゃっかり流用しようと思います。この機器のパワーは30Wリニアアンプを後置させることを予定しているので、3Wも出れば十分です。それ以上のパワーは余裕分となってIMDが低い領域を使う特性重視というコンセプトになります。

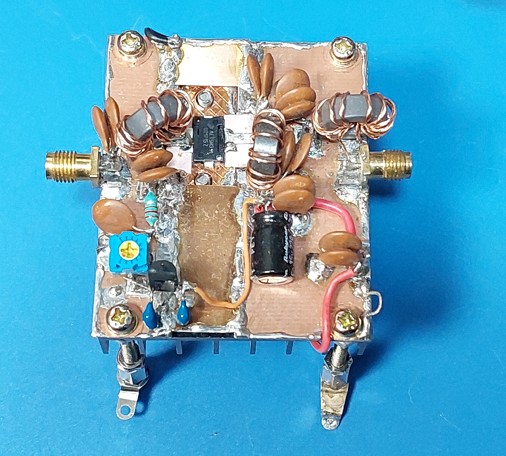

LDMOSの5Wアンプ

ただ、当時のメモを読み返すとゲインが高いですが、HF全体でF特性のうねりが見られたので、何となく動作の安心感が低いように感じて、LDMOSから普通のVMOSであるいつものRD16HHF1に交換してしまいました。

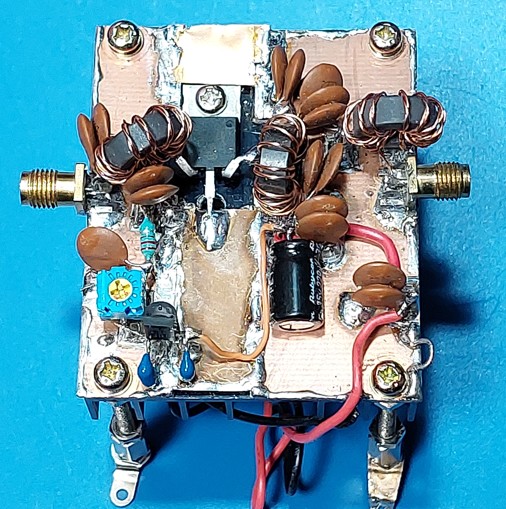

FETを換装したパワーアンプ

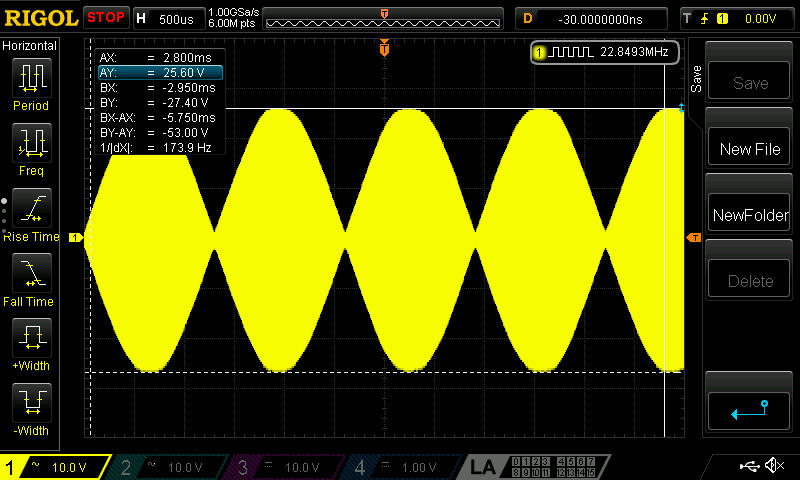

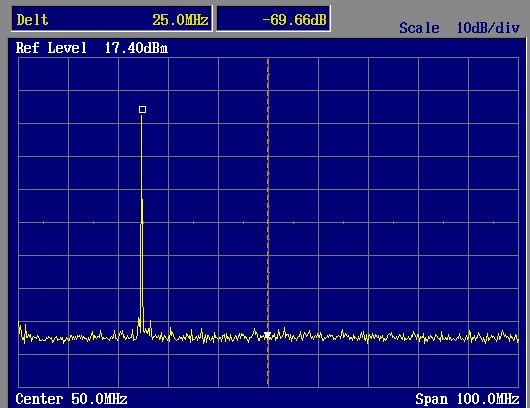

都合の良いことに、取り付け穴と入出力の位置関係も何とかなるレイアウトだったので,、大きな変更をせずに換装が可能となりました。IMDが-30dBの時の出力はVdd=15Vで6.7W@24.915MHzと十分な特性が得られています

2-tone信号の様子--22

IMDの様子

<完成に向けて> 【2024.9.14】

だいぶ間が開いてしまいましたが、続きを書いておきます。

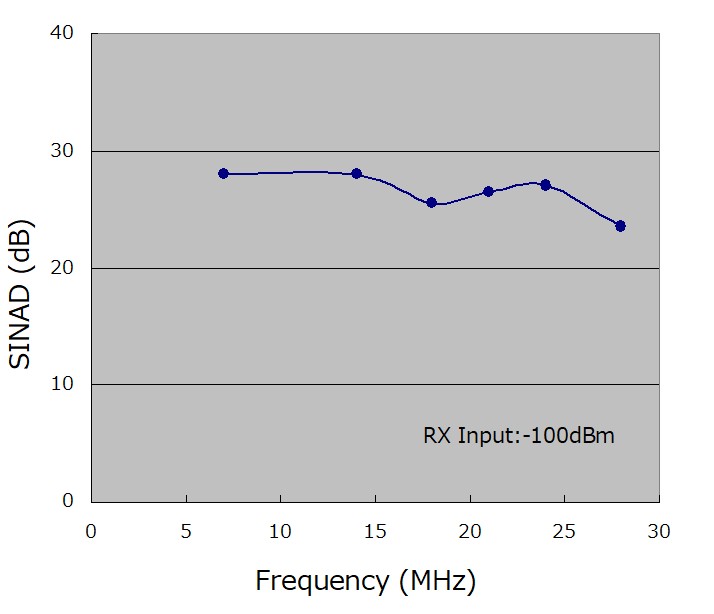

Xのポストによると、突然思い立ってSINAD感度を各バンド毎に測ってありました。いつもの-100dBmの信号を突っ込んでSINADを測る方法です。

バンド毎のSINAD感度の測定

18MHzでちょっと感度のディップがありますが、おおむね好調です。SINAD=0dBでもトーンは聞こえますから、MDSでみると7/14あたりは-128dBmくらいとなって、実用上はまったく問題ありません。これがRFアンプ無しで実現できるので、ダイレクトコンバージョンは構成もシンプルで、けっこうお気に入りになりました。

またまた脱線して、前回に調達した青フィルムの掛かった奥澤のS2シャーシに最終的に搭載する部品を並べてみました。

フロントパネルの様子を見てみる

今回はダイレクトコンバージョンということで、TX/RX共にイメージ(受信)やキャリアの抑圧のためのポテンショメータを是前面パネル、それもど真ん中に配置しています。ちょっとやりすぎの感もありますが、DCだときめ細やかに調整してあげないと、お空に出るにははばかられる状態になりますので、このつまみ達は(私にとっては)必須のパーツになります。

これでディジタル処理方式の無線機からはほど遠い様相になるわけですが、私は、この機器は「アナログSDR」だと言っています(大笑)。

さて、また話変わって、送信系について。ドライバーとプリドライバーを見ていきます。Q-Mixerの出力は-20dBmくらいですからこれをPA入力の20dBm近くにまで持ち上げないとイケマセン。流石にMMIC1段では無理なので、MMICとRD01MUS1を使うことにします。

MMICプリドライブとドライブアンプ

MMICは秋月に売っているちょっとパワーが出るMMG3H21NT1です。基板カット・ランド工法で作って見ます。RD01MUS1の方は、入力のステップダウンは省略してしまったようです。

MMICアンプのF特性

RD01MUS1のF特性

2つのモジュールをシリーズに繋げると40dBものゲインが得られるので、実装には注意が必要です。RD01MUS1の方は入力のマッチングをサボったせいかどうか分かりませんが、20~30MHzあたりで、利得の盛り上がりがありますが、大きくリップルを打っているわけではないので、ま、なんとかこのまま行きます(笑)。

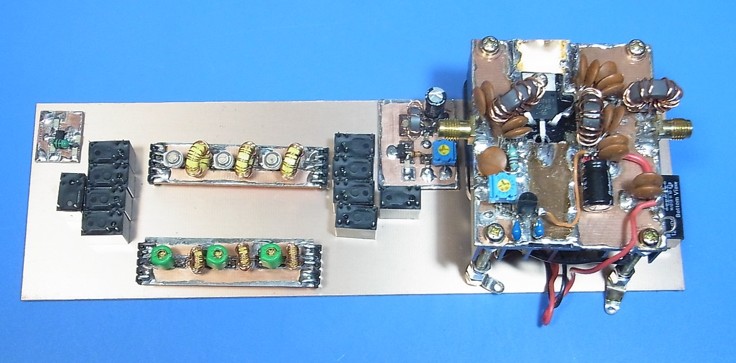

次に、バンド毎のBPFと、プリドライバ、ドライバ、PAを収容する方法を考えます。

送信系の配置例

上図は先の2つのアンプ、リレー切り替え式BPF、PAを収容することを企図したものです。部品をざっくり並べてみて行けそうならば、配線を進めます。PA以外の配線を終了して、バンドの特性を見てみます。

バンドパスアンプの実装---14

バンドパスアンプの周波数特性

上図は12mバンドのF特性です。青線が利得=ゼロdBのラインです。バンド内では40dB弱の利得が得られています。このバンドの直列共振BPFの挿入損失は1.5~2dBですので、トータルでもQ-MOD出力からPAを十分にドライブできる利得を得ることが出来ています。

次に、最後のPAを実装してトータルでの特性を見ることにします。

送信系の組みあがり

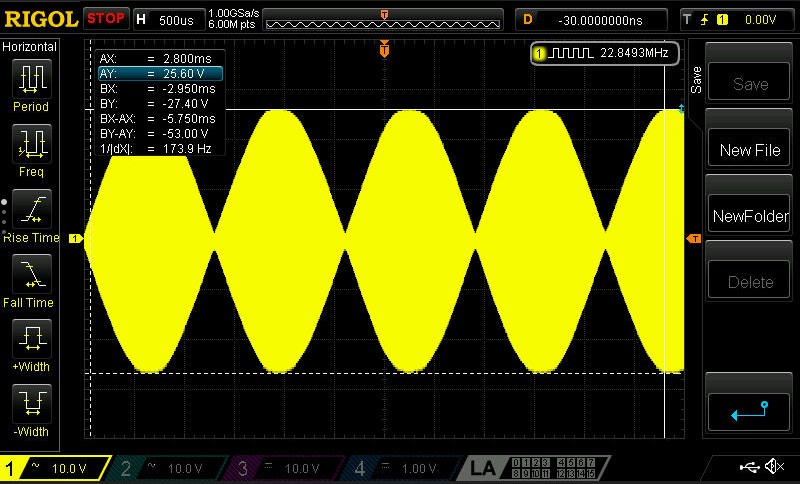

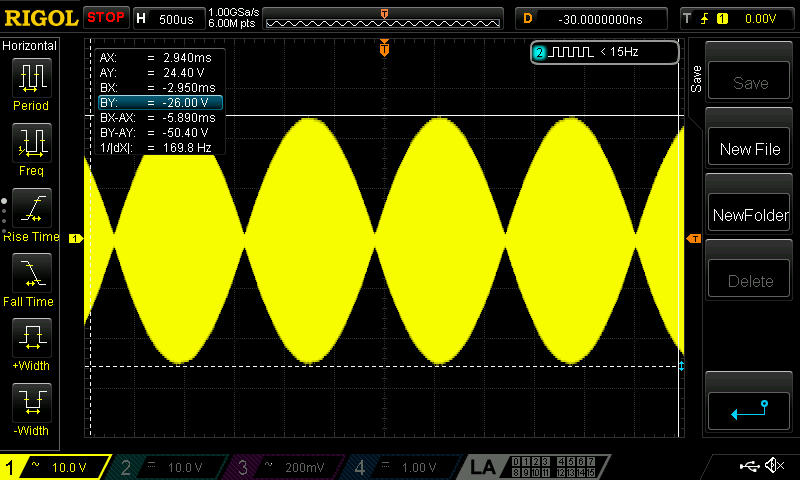

2-トーン波形

(12mバンド)

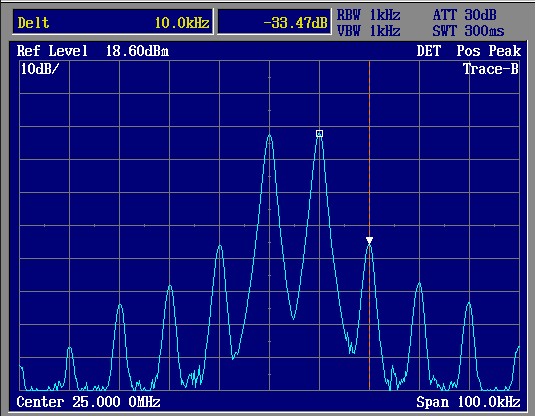

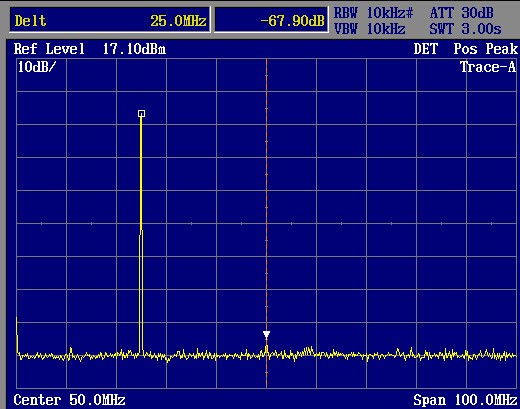

2-トーン信号スペクトラム

スプリアス特性

3段定K型LPFを通過後

上記の図をみると、各特性共に十分満足できる値になりました。Q-MODの出力をこの送信系に繋いでいるので、最終系に近い動作が出来ているとみていいでしょう。7WPEP時IMD3=36dB、高次のスプリアス-67dBとなっています。

さて、送信系の基本部分ができたので今度は実装に移ります。

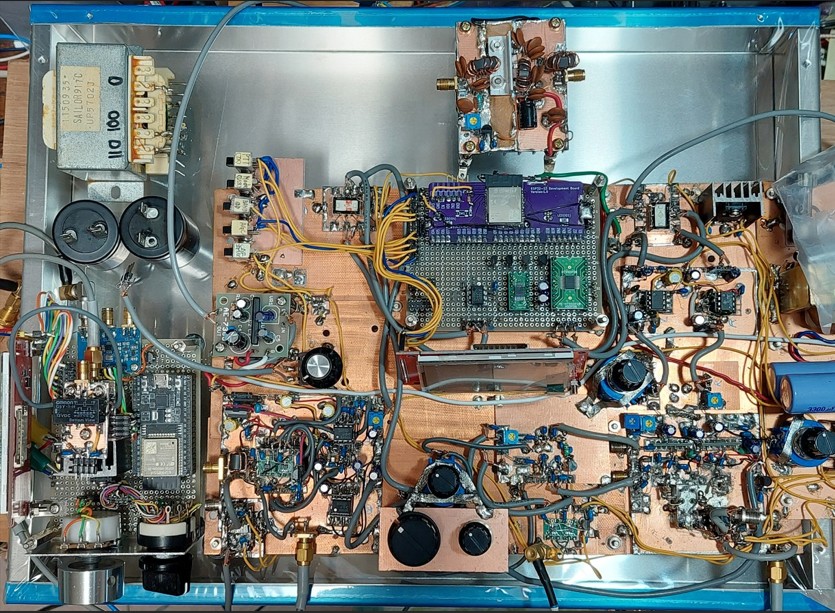

まずは、部品取り付け加工がほぼ終わったので、前面パネルの様相と、とりあえず先のTX系モジュールを除いた各構成部品を仮配置してみます。

前面から見た様子

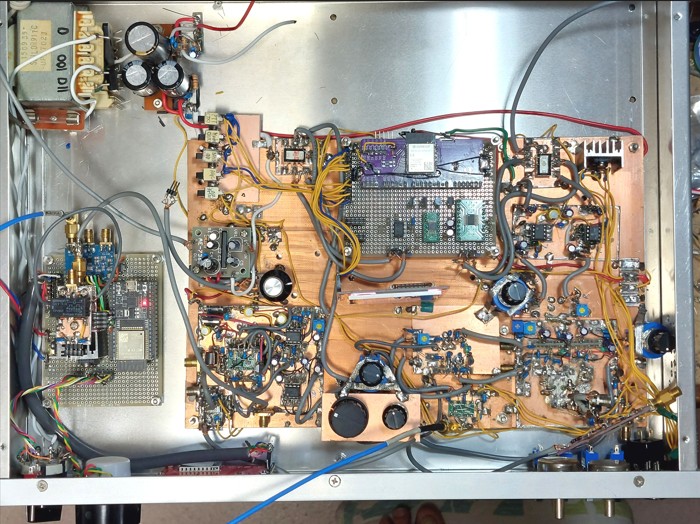

内部部品の仮配置の様子

なんとなく無線機っぽくなってきて、けっこうワクワクします(笑)。ただし、いつものごとくこれからが苦労の本番が続くのですが・・・・なにはともあれ、この状態で最低限のモジュール間/パネルの部品への配線を行って、受信動作をさせてみたのが下図のようです。

TXを除いてよろよろ動き出す

これからいろいろ問題が発生するのですが、その第一発目が電源電圧問題です。TSSに申請したPAのVDDは15Vでしたが、使用を決定しちまったトランスでは、PA用巻き線ではどう頑張っても12V1Aしかとれず、わざわざ秋葉に出向いて、なんとここ10年は買ったことがなかった「新品トランス」を設置して見ました。

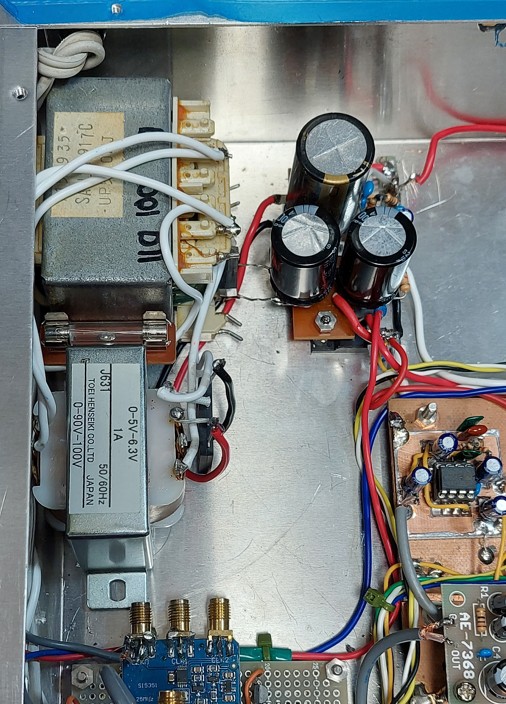

電源部の様子

追加した「新品」トランス

これで、めでたく申請通りのVDDを得ることができました(なんとこの写真ではトランスの固定ネジが片側だけになってる!(大笑))。

次のトラブルは、ローカルのシンセサイザであるSi570の出力が、バンドによって若干変動し、14/18/24MHzではTX/RXのMOD/DEMに並列に供給された電圧が、これらをドライブできない羽目に陥ったこと。

シンセサイザの出力切り替え

これにはちょっとめげましたが、先を急ぎたいので、あまり凝ったことはやらずに、TRX切り替えに連動してSi570からの出力をTX/RXに切り替えるように、いつもの小型リレーを追加しています。このあたりになると、どうも作業の質が低下し、泥臭くなっていきます(泣)。

まだ、いろいろあるのですが、それらは最後に飛ばして、このあたりで仕上がりの電波の様子を見ることにしましょう。

24MHz 2-Tone 波形

24MHz 2-Tone スペクトラム

24MHz スプリアス

7MHz 2-Tone 波形----35

7MHz 1-Tone スペクトラム

7MHz スプリアス

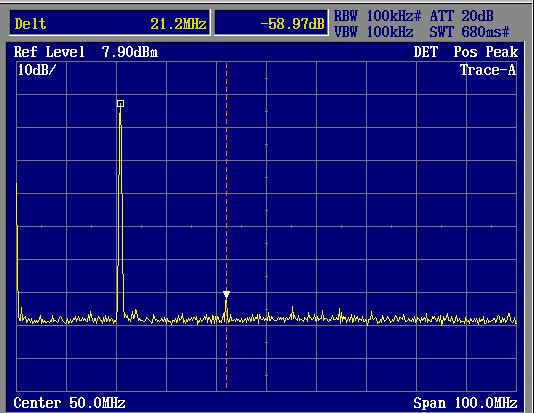

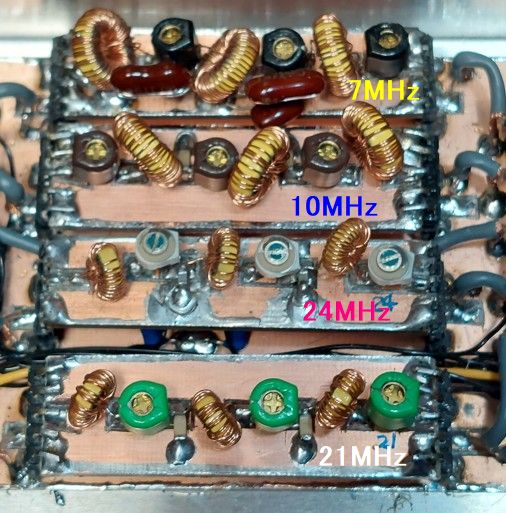

さて、ここで3バンド目を何処にするか考えていたのですが、みんなが集まるバンドである15m帯の21MHzにしました。申請はHF帯全バンドを書いてありますが、今回の機器は4バンドまでSWで切り替えるおうになっています。勿論、バンドごとのBPFを追加すれば、HFの全バンドにQRV可能です。

21MHz帯BPF

21「MHz帯BPFの帯域特性

21MHz帯のスプリアス

こんな感じですが、4バンド目は過疎バンドの雄?である10MHzになっていて、データもXにアップしているようですが、くどくなるので、ここでは省略します。

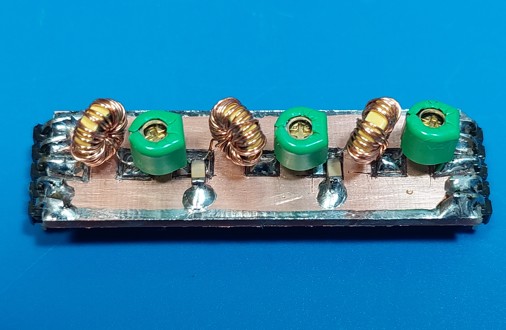

これらのBPF達の実装の様子を以下に示します。

プラグインBPF達

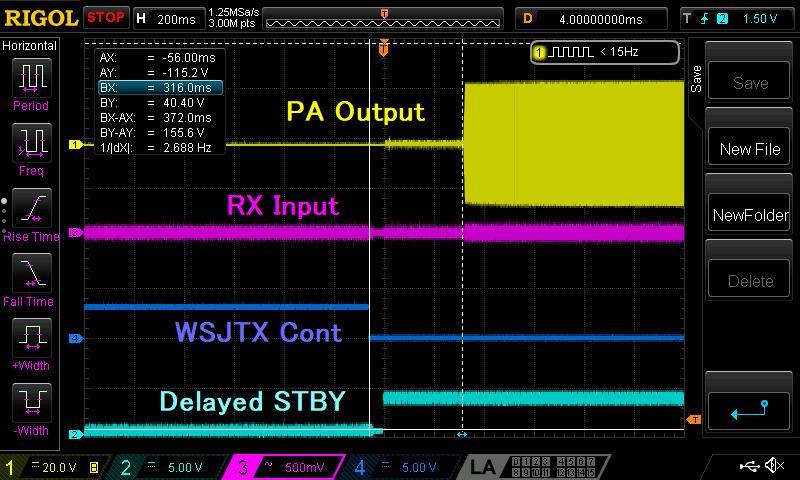

さて、以前に書いていた、完成に至る前の不具合対策の続きです。まずはTX-On時のスパイクノイズです。

TX-On時の瞬時スパイクノイズの低減

この図のSTBY信号は、WSJT-Xからの送信ON信号(DTR)よりも少し時間を遅らせたので、以前はSTBY信号と同時にPA出力にスパイクがありましたが、これを遅延させてPAにバイアス&Vddを供給するようにして、スパイクを消し去って居ます。RX

Inputにも回り込んでいません。

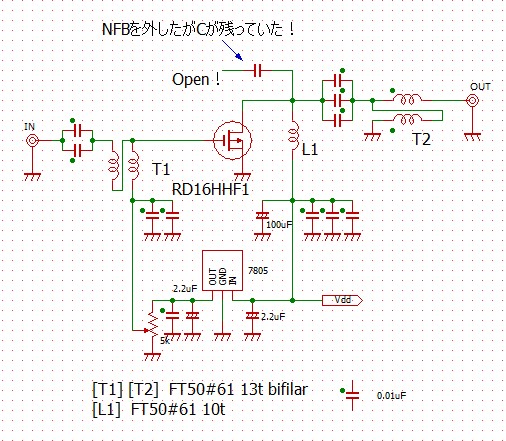

さて、不具合の最後になりますが、PA回路の回り込みについてです。

NFB用のコンデンサがアンテナになった???

回路図はPA素子をLDMOSからRD16HHF1に換装したときに、NFBも撤去したつもりだったのですが、どうもコンデンサが残っていて、それが入力に結合していたのか、送信スペクトラムにキャリアから-50dBくらいのスプリアスがずらーーーーと並ぶ現象に遭遇しました。もっともこれはスペアナで見なければ気が付かないレベルですが、本当に「気持ちが悪かった」ので、いろいろ探して、あ、これだと原因を特定したものです。

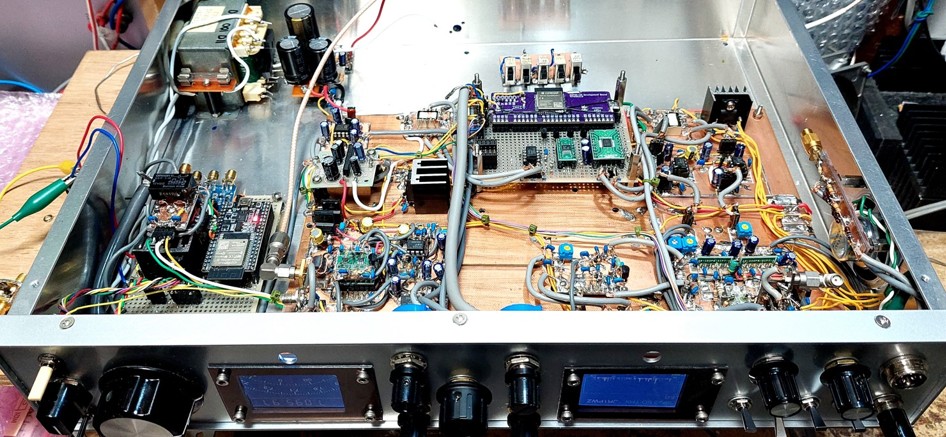

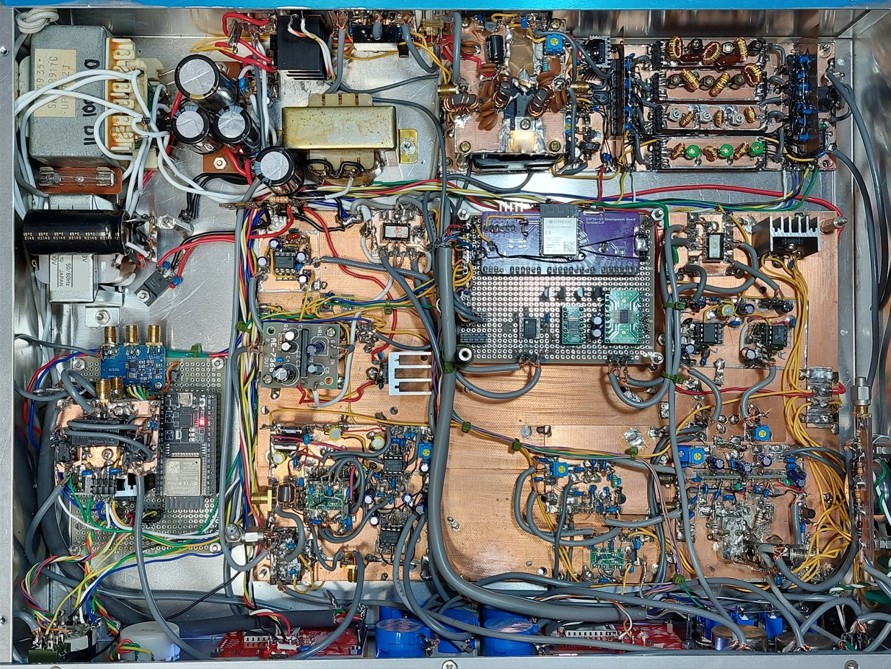

これで、一応、不具合とその改善した経緯を終わりにして、内部の配線の様子とフロントパネル面の写真を以下に示して起きます。

シャーシ内部の様子

フロントパネルの様子

棚に収容する前の動作確認中の様子

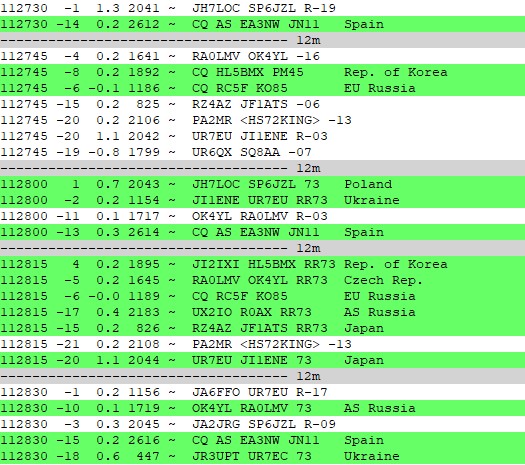

さて、一応動いている事を示す事例を少し。まずは受信の様子です。

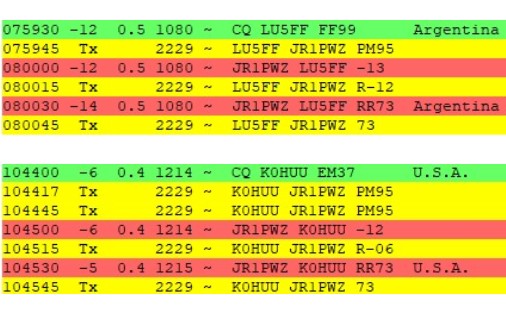

FT8受信の様子(ある日の24MHz帯)

FT-8交信の様子(ある日の10MHz帯)

いずれも過疎バンドですが、伝搬状況のいい日には、南米あたりにでも飛ぶのですね。24でアジア、欧州、10で南北アメリカとかと遊べそうです。

まぁ、FT-8では低C/Nでも通信できるおかげで、大きなアンテナが必要なくても交信できるのでいいですね。TRXもスクラッチからの自作で交信できるのは嬉しいものです。もっともアワードとか興味がないので、すぐに次のネタに移ってしまいそうですが(笑)。