LDMOSの200Wアンプ

| MRF150pp 200W Linear Amplifire 【2025.9.13】 |

久々のパワーアンプです。実はVRF150ppの200Wアンプを免許してもらっているのですが、こいつが何かの故障で長期間使用できないケースを想定して、もう一台スペアを作っておこうと思い立ちました。

実は、最初はLDMOSの200W実験モジュールが残っていたので、こいつをチョイチョイと加工して一丁上がりとする予定でしたが、実験途中でとんでもないことがおきて、掲題のように古色蒼然としたMRF150PPになってしまいました。

LDMOSの200Wアンプ

というのも、オールバンドで試験をしている最中にオーバードライブしてしまって、一気に飛ばしてしまいました。2素子封入パッケージなので、片方の素子が飛んでも諭吉君じゃなかった栄一君が2人近くも飛んでいきます。これでは長く使う上で浪費がはなはだしいと思い、スペアの素子はオクで処分して、いにしえのV-MOSであるMRF150PPに換装することと遭いなりました。

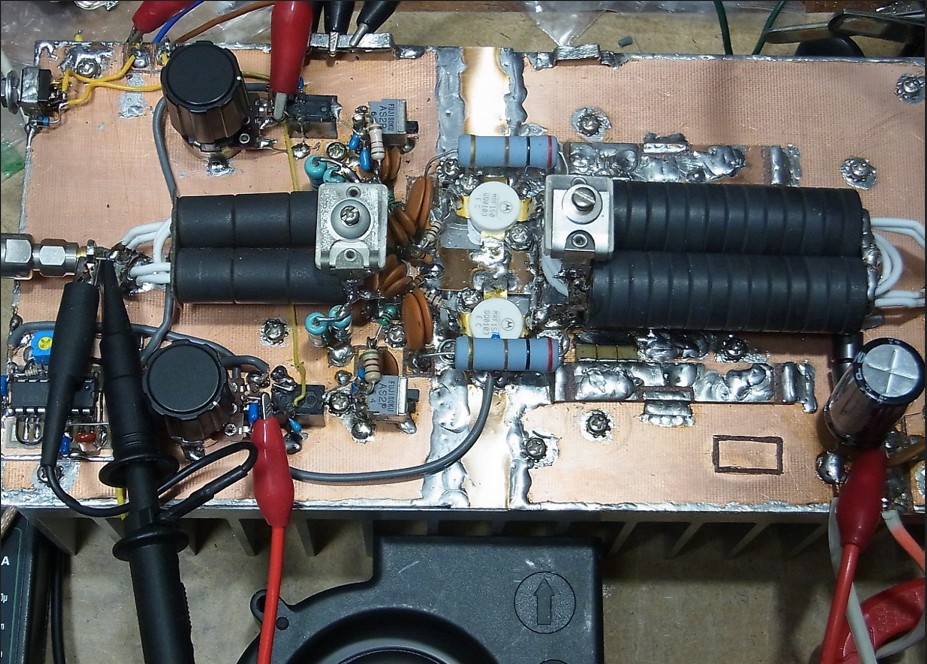

MRF150に換装した200Wアンプ

もともと件のVRF150PPのリニアアンプも当初はMRF150PPで実験しており、IMDの特性が良好なことから、VRF150に換装したという経緯がありました。それでもVRF150の在庫は数個しかなくて、これを飛ばしつくしたらMRF150を選択せざるを得ません。当時、MRF150は安くたくさん仕入れてあったので、リニアが2台になっても、供給に関しては心配なさそうでした。

おまけに昨今はFT8のようなノンリニアブースター的なアンプでも充分な変調方式を扱うとあっては、VRF150は高貴なお姫様のようにまつりあげて置くような存在になりつつあります(大笑)。

で、念のために出力LPF無しですが、そろりそろりと効率を見ながら様子を見てみることにしました。

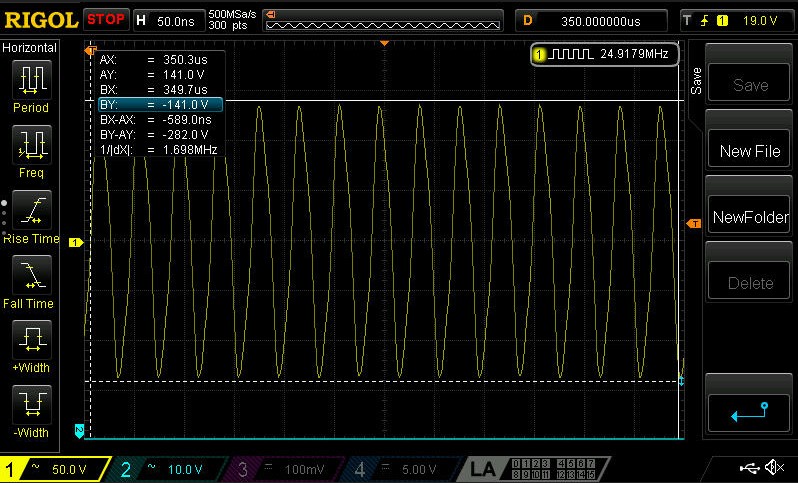

200Wrmsが出たかな?の図

当時のメモによると、F=24.915MHz ベースカレント0.3A×2 Id=6.06A 効率60% 利得18dBとメモが残っています。これなら、LPFを追加しても200Wrmsは出てきそうな感じがします。

と、なんとなく出力の目星もついたようなので、実装まで考慮して、いろいろなパーツを纏めてみることにします。この機器の実装には、昔に仕入れてあったシバソクの映像用測定器の「がわ」を使い、電源、LPFも内蔵させておこうと思っています。そのLPFですが、このリニアアンプ「だけ」に使うのではなく、他の機器や実験用に、パネル面に入出力を引き出して置こうと考えています。これは今後の、実験の自由度が多きなると考えた次第であります。

ということで、LPFです。以前から耐圧が500Vで足の直径がでかいSMコンデンサがLPF用に確保してありました。リレーも松下の接点電流が8A(×2)の頼もしいブツが取ってありました。これにトロイダルコアを急遽仕入れて、5系列8バンドの部品が集まりました。

LPFの構成部品

このうちリレーはちょっとアイソレーションが心配だったので測ってみると以下のようで、50MHzまでなら-40dB程度得られるので、ま、問題無しとしました。

リレーのアイソレーション

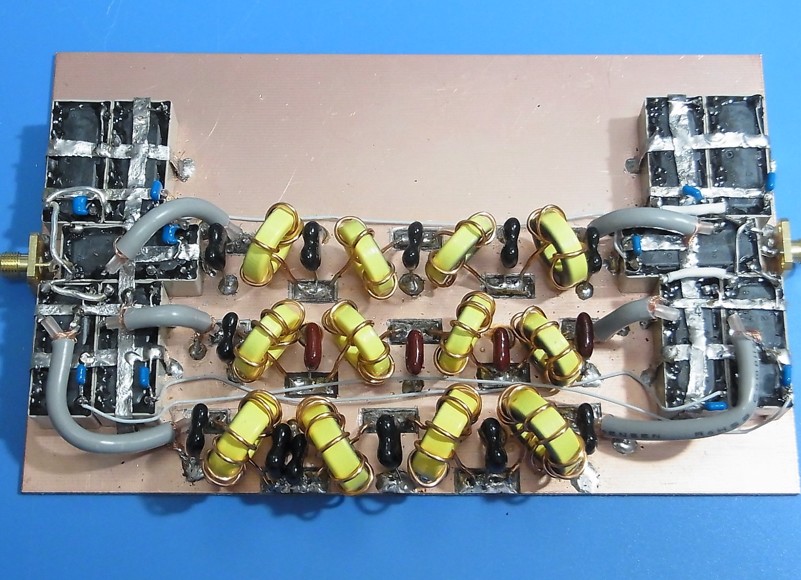

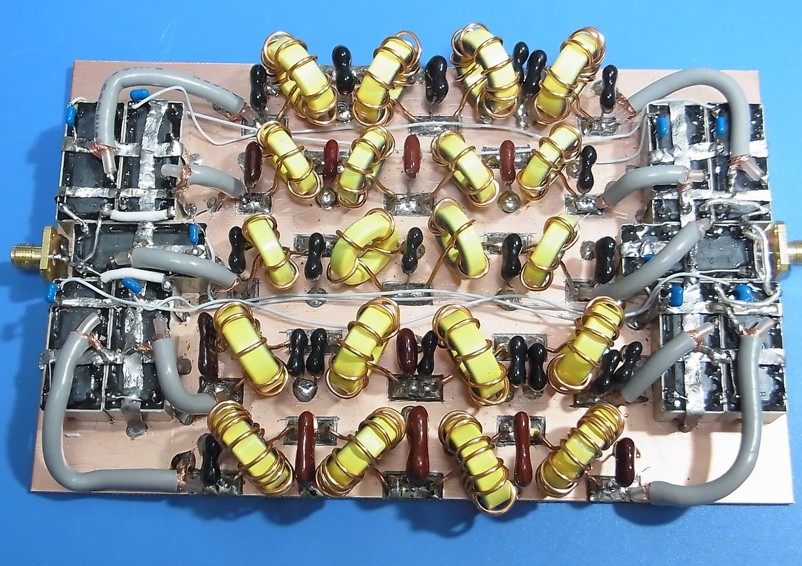

さて、部品も揃ったので、様子を見るために配線を始めます。以下に3バンド分を実装した様子を示します。今回は久々の4段型なので部品配置には多少気を使いました。

3バンド分のLPF

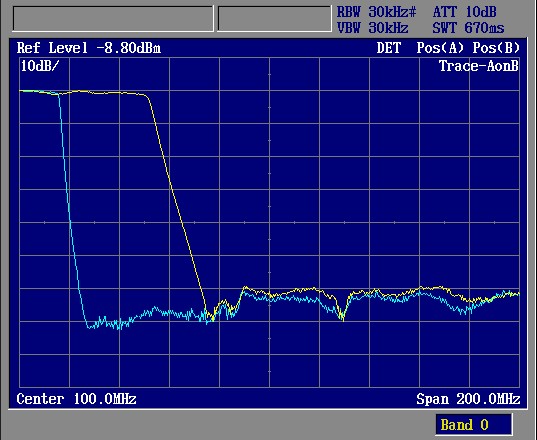

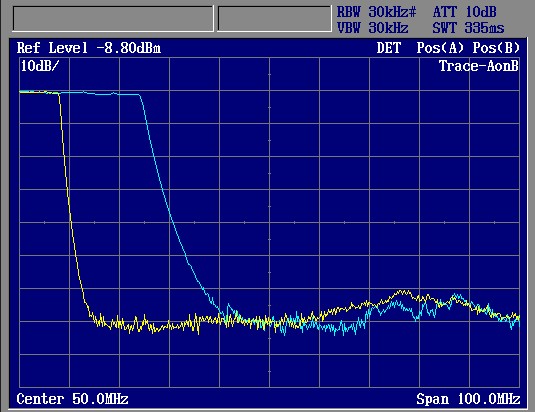

ざくっとこの特性を取得してみたのが下の図です。

50/14MHzのLPFの特性6

50MHzを超えたあたりからリークが増えますが、なんとか-60dBは確保出来ているので、終段のSpur.が-20dBもあれば実用上問題ない範囲に抑え込めるでしょう。ということで、全てのバンドについて作ってみて、7/21MHzの様子も示しておきます

全バンド実装の様子

7/14MHzの様子

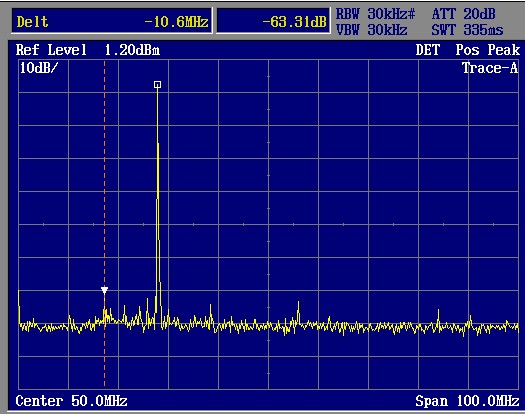

それではということで、ちょっとパワーを出してみることにします。28MHzのキャリアを200Wに設定してスプリアスを見てみます。

28MHz帯の200Wキャリア出力

スプリアスの様子

スプリアスは-63dB程度取れているのでなんとか使えるようです。他のバンドもほぼ同等なので、何枚も無味乾燥なスペクトラムを並べてもなんなので、この辺で止めておきます。

さて、実はこのリニアアンプで遊ぶにあたって確かめておきたいことがありました。それはPure Signal 2.0の動きです。Poser SDRの機能ですが、いままでVer.1.0は弄ったことがありましたが、2.0は触っていませんでした。もともとMRF150はそんなにリニアな石ではないので、音声用としうるならPure

Signalが必要だろうな?とは思っていました。VRF150の場合はMRF150に比べて5dBくらいIM3特性が良好なのですが、MRF150ではベースカレントが増えても歪が改善しないケースがあり(せいぜいIM3で-30dBが限界か)、なんとかしたいとは思っていました。

一方、FT8用には効率重視でアイドルカレントを絞る方が安全なので、勢いそういった歪の多い動作点になりがちです。これをPure Signalで補正してやれば、音声でもFT-8でも効率よく安全なPAになると画策しました。

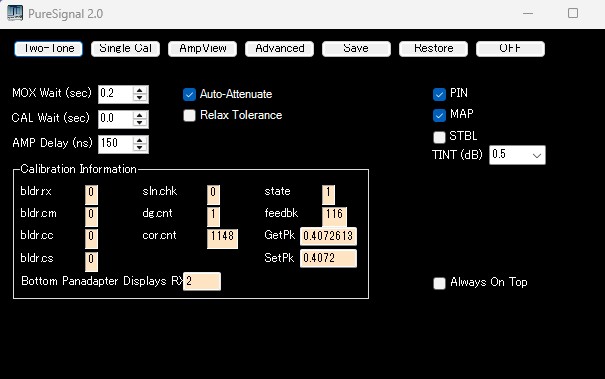

Pure Signal の画面

上記はPure Signal2.0の操作画面です。取り立ててコメントすることも少ないのですが1.0の時に比べて自動設定されるパラメータが増えているように思います。まずはエキサイターであるRedpitaya機で様子を探ります。

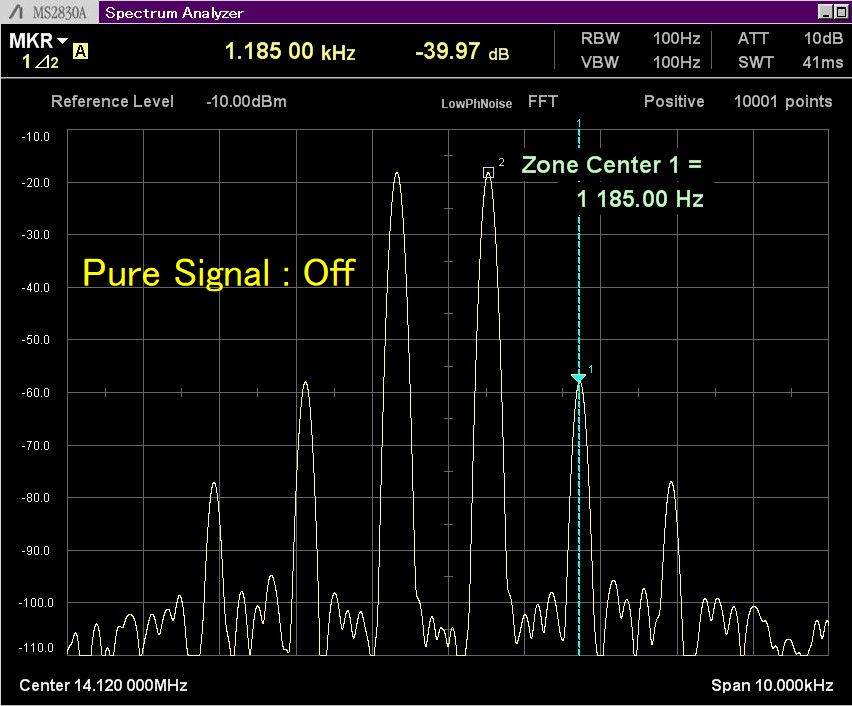

エキサイターのPure Signal 無しのIM3の様子

エキサイターのPure Signal 有りのIM3の様子

上記はRedpitaya機の単独操作で様子を見ます。-40dB近いIM3のポイントなので、Pure Signalの必要性を感じませんが、限界動作を見るために低歪率での動作を見てみました。

これで、Pure Signal をONさせると、2枚目のように跡形も無くIM3成分が消えてなくなります。プリディストーションの効果抜群というわけです。さて、ここでリニアアンプを繋ぐのですが、200W動作なので、ピックアップを考えないとイケマセン。

ジャンク箱にあったFT-114♯61の-20dBカップラに20dBのπ型ATTをでっち上げてトータル-40dBとして、リニアに組み込みます。これで、Pure Signalを動作させてみます。

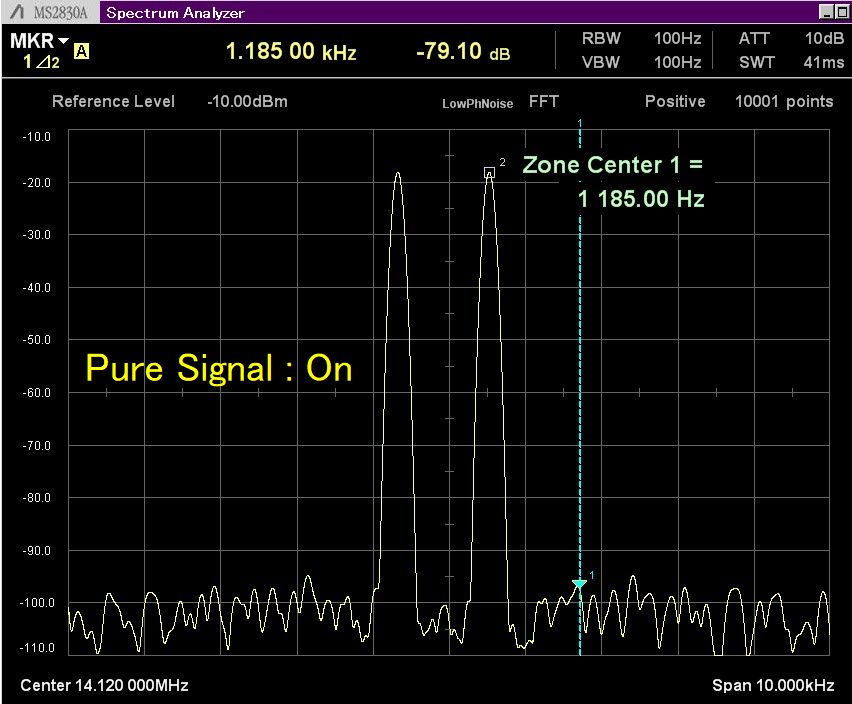

Pure Signal 無しのIM3の様子(PEP200W)

Pure Signal 有りのIM3の様子(PEP200W)

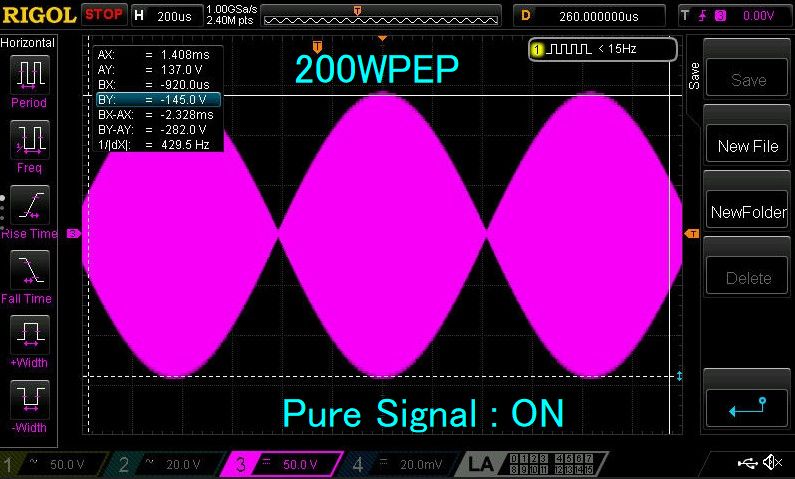

Pure Signal 有りの実波形の様子(PEP200W)

200Wpep時の動作を見てみます。周波数は14MHz帯です。ベースIdを0.18A×2として、若干歪が多い(-27dB)領域でPure SignalをONするとIM3は、ほぼ-60dBまで改善しました。これはいいレベルですね。昔、LDMOSでチェックした(この時はVer1.0)時はせいぜい-45dBでしたから大きな改善です。

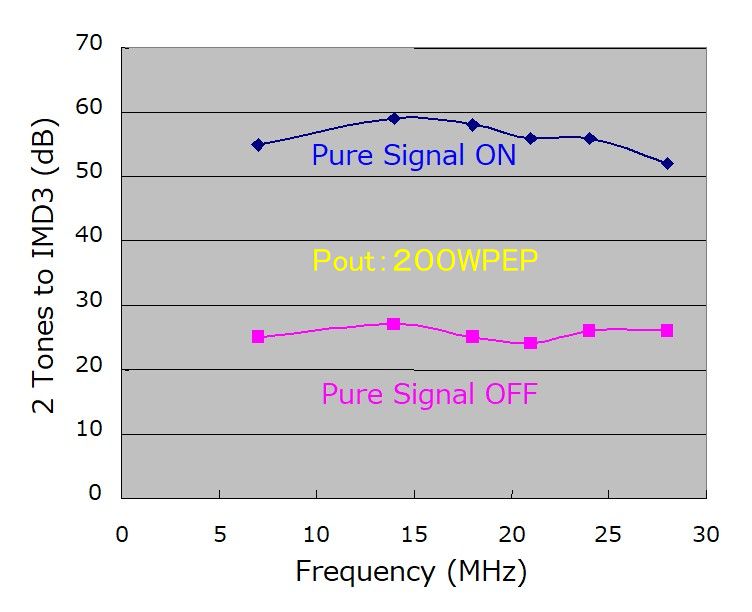

これに気をよくして、HFの各バンドで様子を見たのが以下の図です。

各バンドのIM3改善の様子

上図を見ると、バンドによっては改善量が30dBを超えるケースもあり、まぁまぁの結果になりました。これだと、FT-8用に若干Cクラスに寄せたバイアス設定(180mA×2とか)で、FT-8の間欠トーン信号でも「安全に}動作させた同じ状態で、Pure Signalを使えば音声(SSB)の低歪率なリニア増幅ができるということです。これは、誠にめでたいことになりますね(笑)。

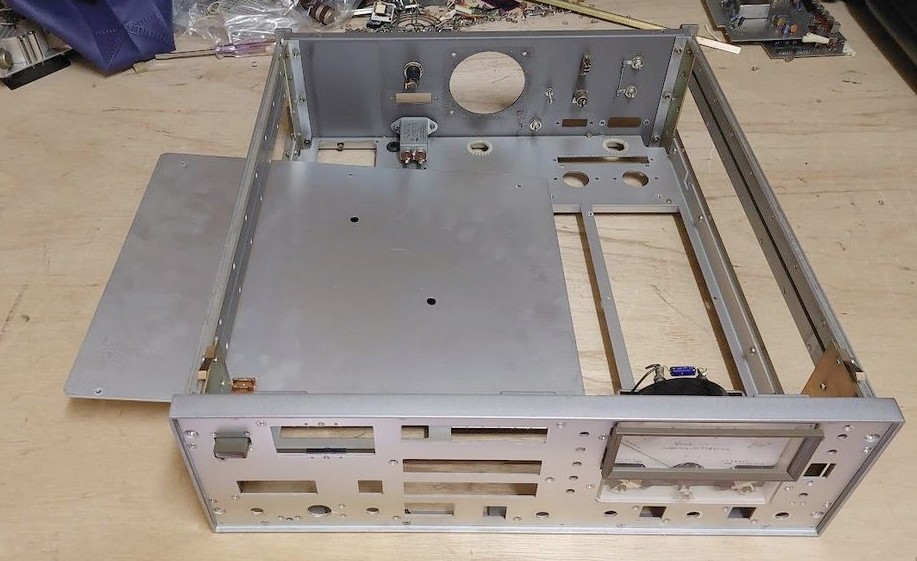

さて、終盤になります。これらを纏めるための筐体を考えないとイケマセン。実は、屋根裏部屋の重しとして、シバソクの映像用測定器があったので、今回もこれを分解・再構築して使うことにしました。

シバソクの映像信号評価用測定器(私には用途不明)

分解して利用可能な状態になったのが以下の図です。

分解の様子--23

内蔵物達

びっくりするのはぎっしりと詰まったアナログ精密回路達で、部品取りも出来そうですが、さすがに当面使わないジャンクなので、廃品回収の憂き目に遭いました。でもトランスだけは多種巻き線で、なんと次回予定のSD-TRXにぴったりの電圧・電流になっていました。これは小川電機製の超高品質トランスなので、ラッキーこの上もないです。

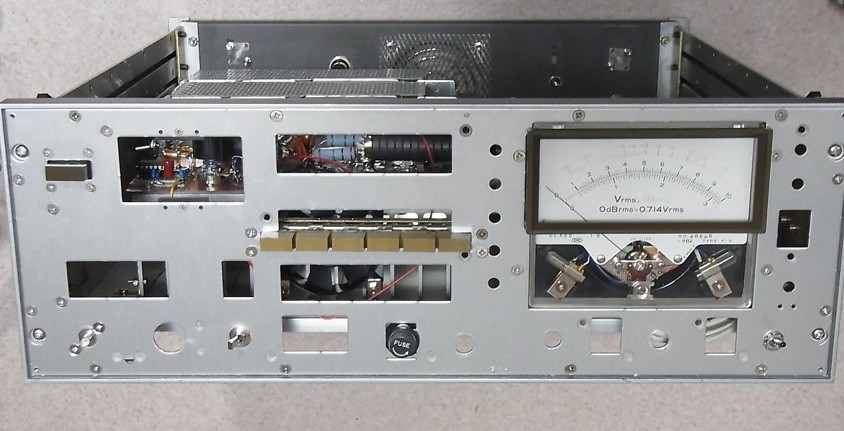

さて、下図にフロント面を上げておきます。

フロント面-25

これに各パーツを搭載していきます。

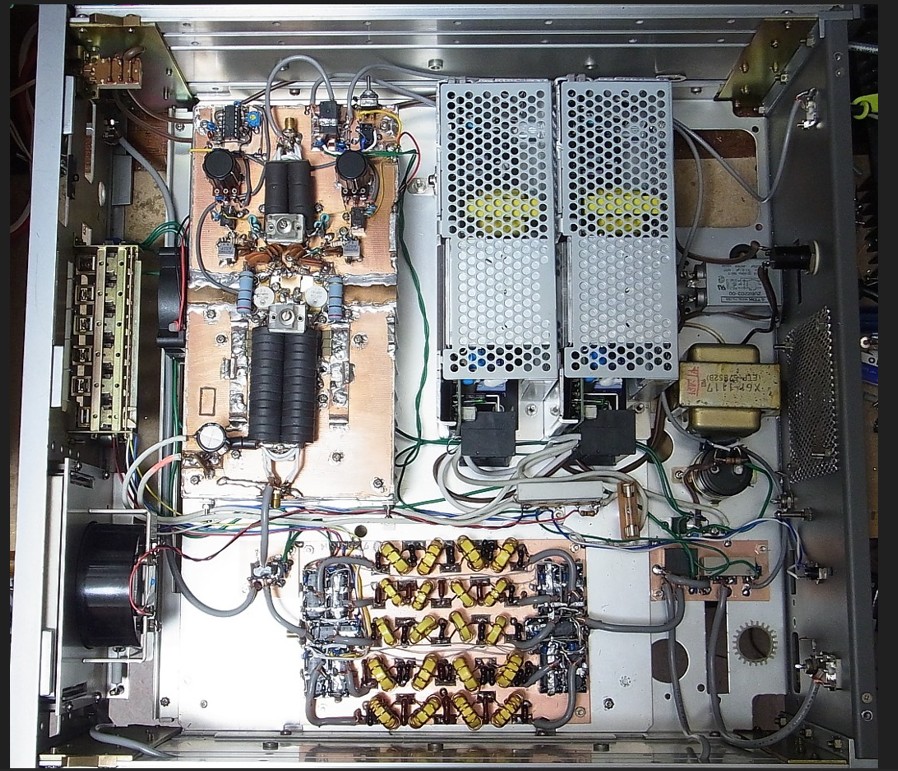

ほぼパーツを搭載完了の図

今回は以前、LDMOSの実験用に用意してあった24VのSW電源(24V7A)を電圧調整して25Vで2個シリーズにして使いました。2個で300W以上の電力供給ができますから、200W用リニアとしては充分な容量です。

バンドSWはこれも以前分解したシバソクの機器から流用した6連のボタンSW?で、動作音が{がっしゃ~~ん}とメカメカしくて気に入っています(笑)。メーターはこんな精度のいいモノを再利用しない手はありません。

ということで、殆ど在庫部品でリニアをでっちあげられそうです。

フロントパネルを加工したの図

フロントパネルを上記に示します。実はLPFは当初考えていた通り、単独使用で前面からアクセス可能としてあります。今後作る(かどうか分からないが)機器はこのLPF経由させることを念頭に置いています。

最後に今回の鎮魂を示します。

鎮魂図

冒頭に書いた通りのLDMOSと、MRF150一個でした。前回のリニアで何度も飛ばしたのに比べて今回は被害が少なくてよかったです。

在庫のMRF150達

今後ですが、大昔に書いたとおり、コアスタッフから格安でMRF150それもマッチドペア!を仕入れてあるので、多分私の生きているうちはスペアに不自由しないと思います。ま、これが払底するまでアクティブに運用できることが望ましいわけですが(大笑)。