嫹懷堟FM曄挷婍偺僔僌僫儖僼儘乕僌儔僼

| GNU Radio 偲梀傇丂丂2019.4.27 |

丂嵟弶偵俼俥儚乕儖僪係係崋傪尒偨偲偒偼丄俧俶倀俼倎倓倝倧偑俵俙俿俴俙俛偺俽倛倝倣倳倢倝値倠偵傗偭偲捛偄偮偄偨偺偐丄抶偄偤両側傫偰僫儅尵偭偰偄傑偟偨丅偙偺崰偼俽俢俼-俁偵偐傑偗偰偄偨偨傔傕偁偭偰丄俼俥儚乕儖僪係係崋偼峸擖傕偟側偄偱曻抲偟偰偁傝傑偟偨丅偨偩丄傛偔傛偔峫偊偰傒傞偲丄俵俙俿俴俙俛偺傎偆偺嶐崱偺棳峴傝偼丄偳偆傕乽僨傿乕僾儔乕僯儞僌乿偺曽偵峴偭偰偟傑偭偰偄偰丄傕偆丄俽俢俼娭楢偺婡擻儌僕儏乕儖偑惙傫偵奐敪偝傟偰偄傞傛偆側暤埻婥偱偼側偄傛偆側偺偱偡丅偦偆偱偡丄傕偆丄乽嬥傪庢傞僣乕儖乿偲偟偰丄俵俙俿俴俙俛奅孏偱偼俽俢俼偼僱僞偲偟偰尒岦偒傕偝傟側偄偲偄偆偙偲偺傛偆偱偡丅

丂傑偨丄俵俙俿俴俙俛偺婡擻儌僕儏乕儖偺拞恎偺婰弎尵岅偺倣亅們倧倓倕偱偡偑丄偙傟偵娭偡傞帒椏偼塸暥偱傕偁傑傝懡偔偁傝傑偣傫丅娭楢偺偁傝偦偆側俤-倐倧倧倠傪堦偮俢俴偟偰偁傝傑偡偑丄偙傟偼俽俢俼偲偄偆傛傝丄曄挷丒暅挷丒揱斃僔儈儏儗乕僔儑儞偑庡偱丄側傫偲側偔杤擖偡傞偵偼晘嫃偑崅偄偱偡乮桳柤側偙傟偱偼偁傝傑偣傫乯丅戝妛偺尋媶幒摍偱偼俵俙俿俴俙俛偼戝曄億僺儏儔乕側夝愅僣乕儖側偺偱丄偦偆偄偭偨傾僇僨儈僢僋僼傿乕儖僪偱偼丄帒椏偑拁愊偝傟偰偄傞偺偐傕偟傟傑偣傫偑丄晛捠偺専嶕偱偼偁傑傝堷偭偐偐偭偰偒傑偣傫丅

丂偦傟偵堷偒懼偊丄俧俶倀俼倎倓倝倧偼丠偲偄偆偲丄偙傟傕丄俫俙俵楢拞偵偼杦偳抦傜傟偰偄側偄偺偠傖側偄偐偲巚偄傑偡丅摿偵俧俼俠側傞僌儔僼傿僇儖儐乕僓僀儞僞僼僃乕僗乮俧倀俬乯婡擻偑梡堄偝傟傞傑偱偼丄俹倷倲倛倧値偲俠仈傪嬱巊偟偰婰弎偟側偗傟偽側傜側偄偺偱丄偦偺僶儕傾乕偨傞傗堦斒偺俫俙俵偵偼戝曄崅偄傕偺偑桳偭偨偺偩偲巚偄傑偡丅梫偼丄庯枴儗儀儖偱偼晘嫃偑崅偔丄妛弍揑側棙梡偵棷傑偭偰偄偨偺偩偲偄偆擣幆偱偡乮嵟嬤丄CQ帍偵徯夘偑偁偭偨偺偵偼傃偭偔傝偱偡偑丄撉幰憌傪娫堘偊偰側偄偐丠丗徫乯丅

丂偙傟偑俧俼俠側傞俧倀俬傪嬶旛偡傞偙偲偱丄旘桇揑偵埖偄偑妝偵側偭偨偲峫偊傜傟傑偡丅捈帇揑偵怣崋張棟宯傪峔抸偱偒傞偺偱丄悘暘偲偲偭偐偐傞偆偊偱偺僶儕傾乕偼徚偊偰偄傑偡丅婡擻儌僕儏乕儖偑僽儔僢僋儃僢僋僗偲峫偊偰傕丄側傫偲偐張棟宯偑摦偒弌偡傛偆側姶偠偑偟傑偡丅堦曽丄乽拞恎偼堦懱偳偆側偪傚傞傫偠傖乕丠乿偲偄偆媈栤偵懳偟偰偼丄儌僕儏乕儖偺俠仈偱彂偐傟偨僾儘僌儔儉傪撉傔偽偦傟偼棟夝偱偒傞偺偱偟傚偆丅僨傿僕僞儖怣崋張棟傪幚嵺偵懱尡偟丄偦偺拞恎偺乽僇儞乿傪梴偆偵偼丄偄偄嫵嵽偵側傞偺偱偼側偄偱偟傚偆偐丠

丂俧俶倀俼倎倓倝倧偼僆乕僾儞僜乕僗偱丄儘僀儎儕僥傿僼儕乕偱偡偑丄偐側傝怣棅惈傕崅偔丄彜嬈儀乕僗偱側偔偰傕惉岟偟偨俴倝値倳倶偺傛偆側暔偲峫偊傟偽偄偄偺偱偟傚偆偐丅尒幆偺偁傞曽偑婑偭偰偨偐偭偰婡擻岦忋丒僨僶僢僌傪傗偭偰偄偰丄寢壥怣棅惈傕崅偔側偭偨偺偩傠偆偲偄偆姶怗偱偡丅

丂偙偙傑偱偔傞偲丄俵俙俿俴俙俛傪傾僢僾僨乕僩偡傞偺偵丄屄恖儐乕僗偲偼偄偊丄枅擭侾俆俲墌掱搙偺弌旓偑梫傞偺偱丄俧俶倀俼倎倓倝倧偑巊偊傞傛偆偵側傟偽丄傕偆丄俵俙俿俴俙俛偺傾僢僾僨乕僩偼偟側偄偱嵪傓偐傕偟傟側偄偲偄偆僗働儀怱偐傜丄俧俶倀俼倎倓倝倧傪帋偟偰傒傛偆偲巚偄巒傔傑偟偨丅

丂俧俶倀俼倎倓倝倧梡偺俽俢俼僴乕僪偱偡偑丄偪傚偭偲慜傑偱偼倀俽俼俹傗俛倢倎倓倕俼俥偲偄偭偨丄崅壙乣庒姳崅壙側傕偺偵尷傜傟偰偄偨偺偱偡偑丄嵟嬤偼俫倎們倠俼俥倧値倕傗俼倕倓倫倝倲倎倷倎丄俴倝倣倕俽俢俼乮倣倝値倝乯偲偄偭偨丄巹偺婛偵強桳偟偰偄偰丄侾俀乣侾係價僢僩偺偦傟傕俫俙俵偑巊偆偵傕俥倎倣倝倢倝倎倰側俽俢俼偑懳墳偟偰偄傞傛偆側偺偱乮俼倕倓倫倝倲倎倷倎偲俴倝倣倕偼俧俶倀俼倎倓倝倧偱枹専徹偱偡偑丄偦偺偆偪僩儔僀偟偨偄偲巚偭偰偄傑偡乯丄側傫偩偐傢偔傢偔偟偰偒傑偡丅

丂杮壒傪揻偔偲丄幚偼丄俵俙俿俴俙俛偼俹倢倳倲倧俽俢俼傗俛倢倎倓倕俼俥偲偐偺俽俢俼偑儊僀儞偱丄庒姳巹岲傒偱偼偁傝傑偣傫丅傕偪傠傫丄俧俶倀偲俵俙俿俴俙俛傕俼俿俴-俽俢俼乮僪儞僌儖乯偵偼懳墳偟偰偄傑偡偑丄傑丄僪儞僌儖偱偼戝偟偨偙偲偑弌棃側偄偺偱乮曌嫮偡傞偵偼偄偄偺偱偡偑偹乯丄傗偭傁傝俧俶倀俼倎倓倝倧偐側偀丠偲巚偭偰偟傑偄傑偡丅摿偵俼倕倓倫倝倲倎倷倎偼塡偱偼嬤偔戝偒側惈擻夵慞偑桳傝偦偆偱丄偙偆側傞偲丄彯峏俧俶倀俼倎倓倝倧偑偄偄偐側偀丠偲巚偭偰偟傑偄傑偡偹丅

丂慜抲偒偼偙偺偔傜偄偵偟偰丄偳偺傛偆偵懱惂傪棫偪忋偘傞偐峫偊側偄偲偄偗傑偣傫丅俼俥儚乕儖僪偺婰帠傪撉傓偲丄俴倝値倳倶婡偱俧俼俠傪摦偐偡偺偑椙偝偦偆偱偡乮Windows娐嫬偼惂尷偑懡偡偓傞偟丄専徹儗儀儖傕掅偄偲偄傢傟偰偄傑偡丅巊偊傟偽巊偭偰偹両儗儀儖偱偟傚偆偐丠乯丅側傫偣丄偙傫側帠懺傪憐掕偟偰丄俀擭慜偵倀倐倳値倲倳偺侾俇擭償傽乕僕儑儞傪奐敪婡偵windows偲僨儏傾儖僀儞僗僩乕儖偟偰偁傝傑偟偨偺偱丄傜偭偔偟傚乕偱偟傚偆丠側傫偰峫偊偨偺偑塣偺恠偒偱丄彮乆嬯楯偡傞偙偲偵側傝傑偡丅

丂偲偄偆偺傕丄倀倐倳値倲倳偼婛偵侾俉擭償傽乕僕儑儞偑弌偰偄傞偺偱偡偑丄嵞僀儞僗僩乕儖偑柺搢偩偭偨偺偱丄侾俇擭償傽乕僕儑儞偺傾僢僾僨乕僩傪峴偭偨傜丄搑拞偱丄側偵傗傜僄儔乕偑偱偰偦偙偱傾僢僾僨乕僩偑廔椆偟偰偟傑偄傑偟偨丅傑偀丄偦傟偱傕俧俼俠傪摦偐偡偺偵丄巟忈偑柍偗傟偽娭學側偄偩傠丠偲巚偭偰偦偺傑傑丄俧俼俠傪僟僂儞儘乕僪偟偰丄扨撈偱偼摦偄偰偄傞偐偵尒偊傑偟偨丅側偺偱丄婥傪椙偔偟偰丄偙偙偱峸擖偟偨丄俫倎們倠俼俥倧値倕倣乽傕偳偒乿傪愙懕偟偰摦嶌偝偣傛偆偲偟偨偺偱偡偑丄偆傫偲傕偡傫偲傕尵偄傑偣傫丅僪儔僀僶乕偁偨傝傪偟偮偙偔妋擣偟偨偺偱偡偑丄寢嬊摦嶌偣偢偵寕捑偝傟傑偟偨丅傑丄偙傫側偙偲偼椙偔偁傞榖偱丄偄偪偄偪傔偘偰偄偨傜愭偵恑傔傑偣傫丅

丂偝偰丄師偺傾僾儘乕僠偼丠偲偄偆偲丄堦挌丄俴倝値倳倶愱梡婡傪嶌傠偆偐側偀丠偲巚偭偨偺乽傕乿塣偺恠偒偱偟偨乮徫乯丅僆僋傪尒偰偄傞偲丄Windows10傪搵嵹偟偨丄朄恖儐乕僗偺僨僗僋僩僢僾俹俠偼丄寢峔埨抣偱偨偨偒攧傜傟偰偄傑偡丅宆抶傟偵側偭偰彏媝偝傟偨俹俠傪朄恖偐傜僞僟摨慠偱堷偭挘偭偰偒偰丄偦偙偵倂侾侽傪嵞僀儞僗僩乕儖偟偨傕偺偺傛偆偵尒偊傑偡丅倂侾侽偺戝検僨傿僗僇僂儞僩僷僢働乕僕丠偑侾戜偁偨傝偄偔傜偐偐傞偺偐抦傝傑偣傫偑丄僆僋傪尒偰偄傞偲偊傜偔埨偄婡懱傕偁傝傑偡偹丅傕偭偲傕丄朄恖梡側傜偽丄偡偱偵俆擭偼崜巊偝傟偰偄偰丄庻柦偺恠偒傞捈慜偺傕偺偲尒偨曽偑偄偄偺偐傕偟傟傑偣傫偑丅

丂寢嬊丄俠俹倀偼俠倕倢倕倰倧値丄儊儌儕乕係俧俛丄俫俢俢偼俆侽侽俧俛偺宆棊偪偱倂侾侽傪僋儕乕儞僀儞僗僩乕儖偟偰偁偭偨晉巑捠偺僨僗僋僩僢僾偑丄憲椏崬偱係俲墌両偱攦偊傑偟偨丅偙傟側傜丄偳偆巊偍偆偲丄嵟埆丄夡傟偰傕慡偔惿偟偔偁傝傑偣傫丅嵟弶偼偙傟偺僷乕僥傿僔儑儞暘妱傪峴偄丄俼俥儚乕儖僪偍姪傔偺倃倳倐倳値倲倳乮僐儞僷僋僩側僷僢働乕僕乯傪僀儞僗僩乕儖偟傛偆偲偟偨偺偱偡偑丄傑偭偝傜側僷乕僥傿僔儑儞偵偼丄側傫偩偑僀儞僗僩乕儖傪寵偑傞斀墳傪偡傞偺偱丄偊偊偄丄傑傑傛丄偲僼儖彂偒懼偊乮倂侾侽偼攑婞乯偟偰偟傑偄傑偟偨丅偙偺婡庬偱偼丄俠俹倀偺擻椡忋丄倂侾侽偺摦偒偑寢峔僩儘僀偺偼暘偐偭偰偄偨偺偱丄僐僀僣偱倂侾侽傪摦偐偡婥偼側偐偭偨乮儊僀儞婡偲奐敪婡偱廫暘乯偲偄偆偺偑棟桼偱偡丅

丂偦偺偁偲丄俧俼俠偲俫倎們倠俼俥傕偳偒偵昁梫側僪儔僀僶乕傪僀儞僗僩乕儖偟偰丄堦墳偺摦嶌偵憜偓拝偗傑偟偨丅

丂偟偐乣乣乣乣偟丄栤戣敪惗偱偡丅

丂俫倎們倠俼俥傕偳偒偱俥俵庴怣婡傪嶌偭偰傒偨偺偱偡偑丄偳偆傗傜丄姶搙偑執偔埆偄偺偱偡丅亅俀侽倓俛倣埲壓偼庴怣偟側偄偲偄偆僔儑僢僋忬懺偵娮傝傑偟偨丅俫倎們倠偺俼俥丆俬俥僎僀儞傪曄偊偰傕曄壔偑偁傝傑偣傫丅傑偝偵

丂側傫偠傖偙傝傖丠

丂忬懺偲偄偆傢偗偱偡丅偙偆側傞偲彮乆崲偭偨偙偲偵側傝傑偟偨丅壗偑尨場側偺偐丄椙偔傢偐傜側偄偺偱偡丅傕偲傕偲俴倝値倳倶偼寉偄偺偱丄楎埆側俹俠偱傕摦偔偺偑乽僂儕乿偱偡偑丄偦傟偵娒偊偒偭偰丄埨暔俹俠傪峸擖偟偨偺偱偡偑丄傕偟偐偟偰丄俴倝倳値倶丂俷俽偼摦嶌偑寉偔偰傕丄偦偺忋偺俧俼俠偼廳偄偺偱丄偆傑偔摦嶌偟側偄偺偐丠側傫偰偪傚偭偲傇偭旘傫偩姶妎偵側偭偰偟傑偄傑偟偨丅

丂偨偩丄壗傕偟側偄偱偼偙偲偑恑傑側偄偺偱丄偲偊傝偁偊偢丄俹俠偺擻椡傾僢僾傪婇恾偟偰傒傑偡丅偲偄偭偰傕丄俴倝値倳倶愱梡婡偵僴僀僷僼僅乕儅儞僗偺俹俠傪埗偑偆婥傕婲偒傑偣傫丅側偺偱丄埲慜偵倀倐倳値倲倳傪暘妱僀儞僗僩乕儖偟偰偁偭偨奐敪婡乮俠倧倰倕倝亅俆乯偺椞堟偵丄倃倳倐倳値倲倳傪忋彂偒偑偱偒側偄偐僩儔僀偟偰傒傑偟偨丅偡傞偲丄崱搙偼丄慡晹彂偒姺偊傞偐丄倀倐倳値倲倳偺傒傪彂偒姺偊傞偐暦偄偰棃偨偺偱丄倀倐倳値倲倳侾俇擭償傽乕僕儑儞傪嶦偟偰忋彂偒偟偰偄傑偡丅偙偺偁偲偼丄摨偠傛偆偵俧俼俠傪僀儞僗僩乕儖偟丄俫俙俠俲俼俥傪摦偐偡傢偗偱偡偑丄崱搙偼側傫偲偐傑偲傕偵摦偄偰偄傑偡丅亅俈侽倓俛倣偔傜偄傑偱丄俥俵偑庴怣偱偒偰偄傑偡偐傜丄晛捠偵摦嶌傪偟偰偄傞條巕偱偡丅偲偄偆偙偲偼丄偝偭偒偺倃倳倐倳値倲倳愱梡婡偲偺嵎偼丄俠俹倀傗儊儌儕乕偺擻椡嵎偩偗偱偡偐傜丄寢嬊丄偦傟偑尨場偱丄愭偺僾傾俹俠偱偼傑偲傕偵摦偐側偐偭偨偲偄偆偙偲偵側傞偺偱偟傚偆偐丠偙偺偁偨傝偼椙偔暘偐傝傑偣傫丅

丂偝偰丄俧俼俠偲俫倎們倠俼俥倧値倕偺慻傒崌傢偣偱丄偄傠偄傠偲俼俥儚乕儖僪俶倧係係偺帠椺傪側偧傝巒傔傑偟偨丅椺戣傪傗偭偰偄偰傕偁傑傝柺敀偔側偄偺偱丄俧俼俠偺拞偱採嫙偝傟傞婡擻僽儘僢僋偵偮偄偰偺乽摦偒乿傪憐憸偟側偑傜丄僷儔儊乕僞傪曄偊偰丄偦偺曄壔傪尒偰偄傑偡丅偙偺僣乕儖偑巚偭偨捠傝偵摦偐偣傞傛偆偵側傞偨傔偵偼丄椺戣傪偄偔傜偙側偟偰傕僟儊側偺偠傖側偄偐偲巚偭偰偄傑偡丅偲偄偆偺傕丄僼儘乕僌儔僼傪杮暥偺捠傝寢慄偟偰丄寢壥偑摼傜傟偰傕丄偦傟偼扨偵丄挊幰偑尨峞偵彂偄偨帠椺傪乽側偧偭偰偄傞偩偗乿偵夁偓側偄偐傜偱偡丅側偺偱丄偢偭偲偦偙偵棷傑偭偰偄傞側傜丄墳梡偑偱偒側偄偲偄偆偙偲偵側傝傑偡丅偙傫側偙偲傪彂偔偲墛忋偟偦偆偱偡偑丄偙偺俫俹偵偼僐儊棑偑側偄偺偱戝忎晇偱偡乮戝徫乯丅

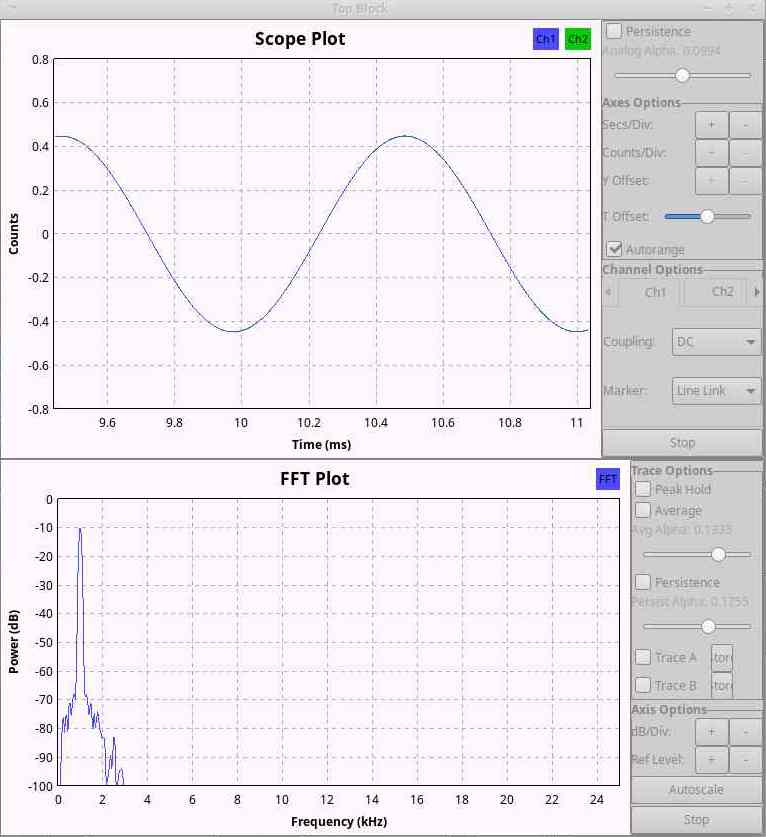

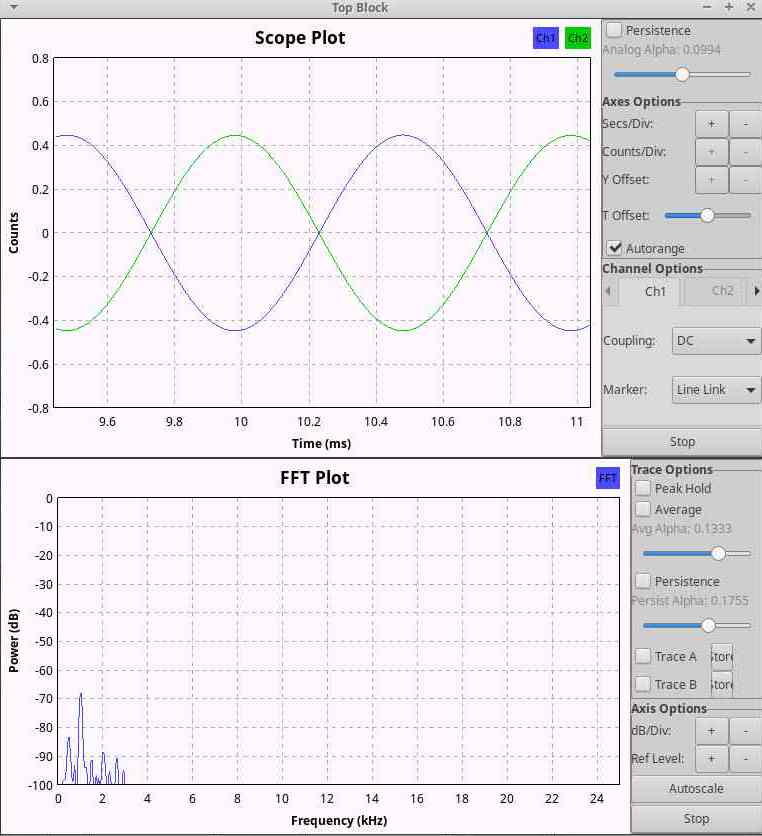

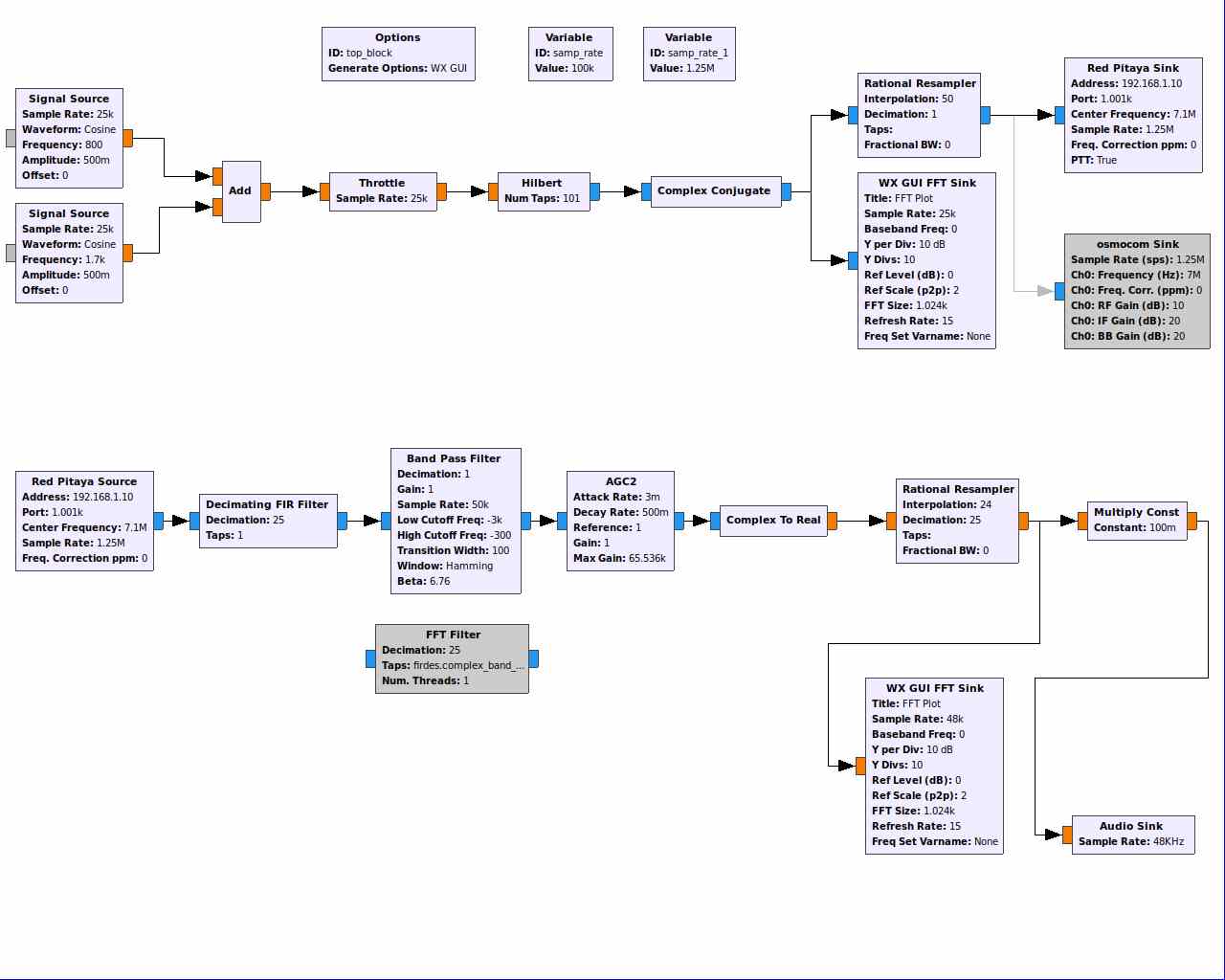

丂偲傝偁偊偢丄僴乕僪偱傕摦偄偨偺偱丄偦偺乽摦嶌偺惓偟偝丠乿偵偮偄偰尒偰峴偒傑偟傚偆丅傑偢偼娙扨側偲偙傠偱丄俥俵曄挷婍偺帠椺傪庢傝忋偘偰傒偰傒傑偡丅僔僌僫儖僼儘乕偼埲壓偺捠傝偱偡丅

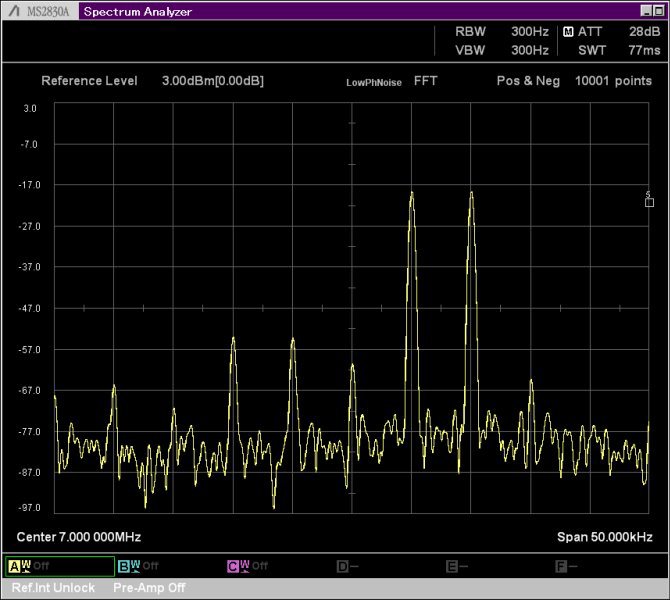

嫹懷堟FM曄挷婍偺僔僌僫儖僼儘乕僌儔僼

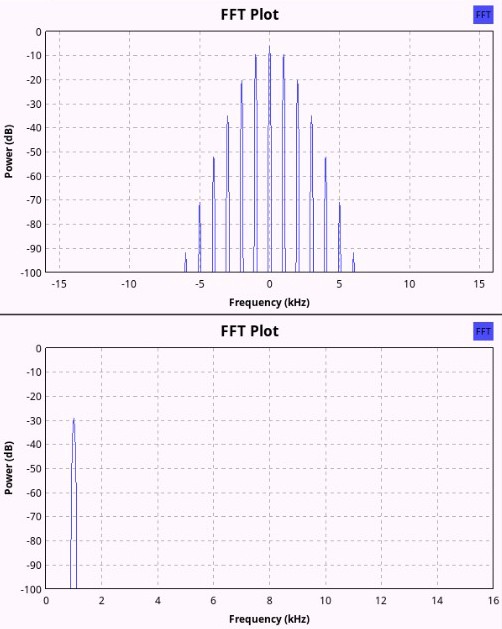

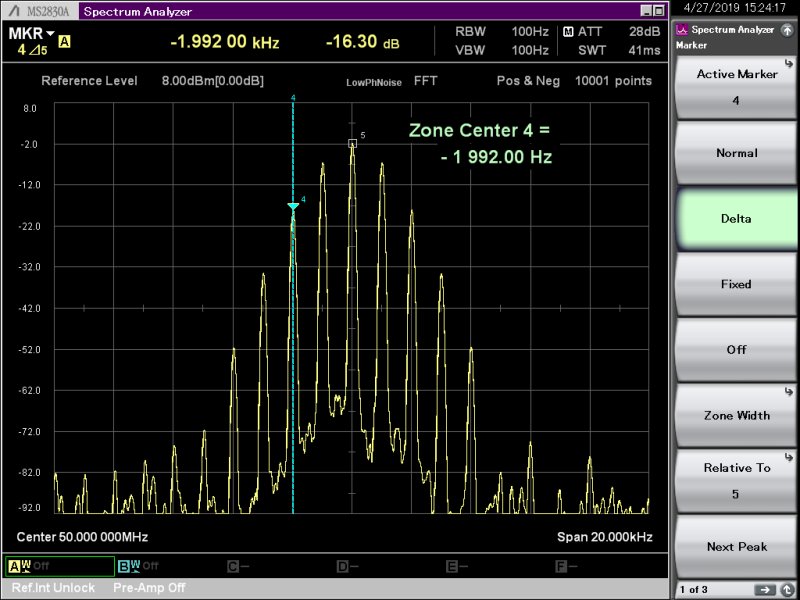

丂偙偙偱丄Signal Source偺怣崋怳暆傪侽丏侾偲偟偰傒偨僗儁僋僩儔儉傪帵偟傑偡丅偝偰丄偙偺忬懺偱俽俽俧偐傜摨偠傛偆側怣崋傪弌偟偰傒傑偡丅嵟戝廃攇悢曃堏偼侾侽倠俫倸偵懳偟偰俙倳倓倝倧怣崋偑侽丏侾偲偄偆偙偲偼廃攇悢曃堏偼侾倠俫倸偲偄偆偙偲偵側傞偺偱偟傚偆偐丠丂偦偺幨恀偑埲壓偺捠傝偲側傝傑偡丅

忋丗RF曄挷怣崋偺僗儁僋僩儔儉乮拞怱廃攇悢偼俆侽MH倸偵愝掕乯丂壓丗曄挷怣崋乮1倠Hz)

幚嵺偺HACKRFone偺FM曄挷僗儁僋僩儔儉

廃攇悢偑庒姳偢傟偰偄傞偺偼偛垽宧偱偡乮Hack偺傎偆偑偢傟偰偄傞乯

戞擇懁懷攇偺儗儀儖偼丄僔僌僫儖僼儘乕僌儔僼偱帵偟偨廃攇悢曃堏侾倠Hz偱曄挷巜悢0.1偺條巕偵摍偟偄乮傛偆偩乯

SSG偐傜偺FM曄挷僗儁僋僩儔儉

嵟戝廃攇悢曃堏偼1倠Hz側偺偱GRC偱愝掕偝傟偨僷儔儊乕僞偲摍壙偵側傞偼偢

戞擇懁懷攇偺儗儀儖偑H倎們倠丂RF丂One偲侾倓B掱搙堎側傞偑傎傏摨偠儗儀儖

丂偙偺偲偍傝丄僔僌僫儖僼儘乕僌儔僼偱愝掕偟偨僗儁僋僩儔儉丄俫倎們倠俼俥俷値倕偐傜偺弌椡僗儁僋僩儔儉丄傑偨俽俽俧偱摨偠僷儔儊乕僞偼傪愝掕偟偨偲偒偺僗儁僋僩儔儉偼慡偰乮傎傏乯堦抳偟傑偡偺偱丄俧俶俠媦傃丄俫倎們倠俼俥倧値倕偑僷儔儊乕僞愝掕傪娷傔偰惓偟偔摦偄偰偄傞偙偲偑暘偐傝傑偡丅偨偩丄崱傑偱偼俼倕倓倫倝倲倎倷倎偱侾係價僢僩偺攇宍傪尒偰偨偺偱丄崱搙偺俫倎們倠俼俥偺俉價僢僩偱偼悘暘偲乽俢儗儞僕偺偣偣偙傑偟偄乿攇宍乮D儗儞僕偑嫹偄偺偱僲僀僘僼儘傾偑崅偄乯偵側偭偰偟傑偄傑偡偹丅偙偙傑偱丄堄奜偲偡傫側傝摦偄偨偺偱偡偑丄俵俙俿俴俙俛偵妑傋偰丄捈姶揑偵憖嶌偟傗偡偄傛偆偵巚偊傑偡丅妋偐偵丄奺婡擻儌僕儏乕儖偺愝掕僷儔儊乕僞偺愢柧偑椙偔傢偐傜側偄晹暘傕偁傞偺偱丄偙傟傜傪姰慡偵棟夝偟側偄尷傝丄乽摦嶌偑暘偐偭偨両乿偲偼側傜側偄偺偱偡偑丄庢傝妡偐傝偺僶儕傾乕偼堄奜偲掅偄偺偐傕偟傟傑偣傫丅

亙俧俶倀丂俼倎倓倝倧丂偱俼倕倓倫倝倲倎倷倎傪巊偆亜丂亂2019.8.4亃

丂慜夞丄偝傢傝傪傾僢僾偟傑偟偨偑丄偙偺俧俶倀俼倎倓倝倧偲偄偆俽俢俼僔儈儏儗乕僔儑儞僜僼僩偼杮摉偵慺惏傜偟偄偲巚偄傑偡丅彮偟楳偭偨偩偗偱丄俵俙俿俴俙俛傪姰慡偵乽朣偒傕偺亖攑婞乿偵偱偒傞偲妋怣偟傑偟偨丅偨偩偟丄埖偄偼傑偩傑偩擄偟偄偲偙傠傕懡偔丄堦斒揑側夝愢彂偼丄俼俥儚乕儖僪俶倧係係偔傜偄偟偐側偄偺偱丄偄傠偄傠楳傝偙傫偱丄帺暘偱懱摼偟偰偄偐側偗傟偽側傜側偄偺偱偟傚偆丅

丂幚偼丄嵟嬤丄俽俢俼偵娭偟偰彮偟堄幆偑曄傢偭偰偒偨偙偲偑桳傝傑偡偺偱丄偪傚偭偲儊儌偟偰偍偔偙偲偵偟傑偡丅

丂埲慜偼丄姷傟偺偨傔偵丄懡偔偺俽俢俼偲偦偺惂屼僜僼僩傪楳偭偰偄傑偟偨偑丄側傫偲側偔婛惢昳偺儕僌傪楳傞偺偲側偵偑堘偆偺偐丠側傫偰揤幾婼側姶妎傪暐怈偱偒側偄偱偄傑偟偨丅傛偔峫偊傞偲丄帺暘偱庤傪壛偊傞梋抧偑杦偳側偄偐傜丄偦偆姶偠偰偄偨傛偆偱偡丅僴乕僪仌僜僼僩偑僽儔僢僋儃僢僋僗偱乽壗傪傗偭偰偄傞偺偐傛乕傢偐傜傫乿偰側忬懺偱偡傛偹丅

丂偦傟傪扙偟傛偆偲丄俿俼倃亅俁侽俆偲偐偺摦嶌夝愢偺棟夝偵搘傔丄俽俢俼偑暘偐偭偨傛偆側婥偵側偭偰偄傑偟偨偑丄暿偵徻嵶側張棟傪峴偆僐乕僪傪尒傞偱傕側偔丄摿偵俥俹俧俙儀乕僗俿俼倃俁侽俆偺夝愅偼丄傑傞偱帟偑棫偨側偔偰寕捑偝傟傑偟偨丅偙偙偱丄俥俹俧俙偺張棟偼丄怣崋張棟傪峴偆忋偱偺懡偔偺僥僋僯僢僋偑昁梫偱丄棟夝偡傞偩偗偱丄擭傪廳偹偰偟傑偄偦偆乮廳偹偰傕棟夝偱偒側偄偐傕丠丗徫乯側偺偱丄庯枴偱楳傞偺偼晘嫃偑嬌傔偰崅偦偆偩偲俥俹俧俙偼掹傔傑偟偨丅

丂偦偺屻俽俢俼-俁偲偄偆椙偔楙傜傟偨俽俢俼偺俿俼倃僉僢僩傕擖庤偟丄偙傟偼僜乕僗僐乕僪偑俠側偺偱丄斾妑揑偲偭偮偒傗偡偔丄僴儅儖偐偲巚偭偨偺偱偡偑丄側傫偲側偔楳傝偐傜慳墦偵側偭偰偄傑偡丅偍偠偝傫岺朳偺俛俛俽偱偼僜乕僗傪楳偭偰偄傠偄傠婡擻捛壛傪偝傟偰偄傞椺偑偁傝丄戝曄傾僋僥傿價僥傿偑崅偔丄偙傟偼慺惏傜偟偄偙偲偱偡偹丅巹傕丄奐敪娐嫬傪峔抸偟偰丄僜乕僗曄峏仌僐儞僷僀儖仌儘乕僪偑偱偒傞傛偆偵偟偰偄傑偡偑丄偪傚偭偲楳偭偨偩偗偱巭傑偭偰偄傑偡丅

丂偦偆偄偊偽丄愄偵俢俽俹傪楳偭偰偄偨偙傠丄俠偱偄傠偄傠彂偄偰丄俢俽俹偵幚憰偟丄幚嵺偵摦嶌傪偝偣偰偄偨偺偱偡偑丄傑丄僴乕僪偐傜僨乕僞偑庢摼偱偒傟偽丄張棟偺僜僼僩偼乽偙傫側姶偠偱摦偔傫偩乿偲偲傝偁偊偢棟夝偼弌棃偰偄傑偟偨丅側偺偱丄俽俢俼-俁偺俽俢俹張棟晹暘偺僜乕僗傪嵶偐偔尒偰丄棟夝偟偨偆偊偱丄壗偐偟傜夵憿偡傞偲偄偆乽楯椡傪墋偆婥帩偪乿偑偱偰偒偰偟傑偭偨傛偆偱偡丅偁傑傝丄俢俽俹偱梀傫偩張棟偲曄傢傞偲偙傠偼側偄偺偐側丠偲偄偆偲偙傠偱偟偨丅

丂偱丄俼倕倓倫倝倲倎倷倎偱偡偑丄偙傟偼偍婥偵擖傝偺俽俢俼偱丄侾係價僢僩斉偱偝偊傕俹倧倵倕倰俽俢俼偲慻崌偣傞偲丄偗偭偙偆側崅惈擻偑懱尡偱偒傑偡丅悽偵弌偰偄傞俽俢俼偼丄実懷傗俧俹俽傗倂倝俥倝偦偺懠偺梀傃偑偱偒傞傛偆偵丄崅偄廃攇悢偺僠儏乕僫傪帩偭偨傕偺偑懡偔丄俫俙俵偵偼偁傑傝枺椡揑偱偼側偄傛偆偵巹揑偵偼塮偭偰偄傑偡丅偦偺揰丄俼倕倓倫倝倲倎倷倎偼侾俀侽俵倱倫倱埲忋偺僒儞僾儖儗乕僩傪帩偪丄俫俥乣俆侽俵俫倸傑偱僟僀儗僋僩僒儞僾儖偱偒傞偺偱丄嬌傔偰俫俙俵岲傒偺俽俢俼偵側偭偰偄傞偲巚偄傑偡丅價僢僩悢偑侾係乣侾俇偲偄偆偺傕丄崅偄廃攇悢偺俽俢俼乮俉乣侾俀價僢僩乯偲堘偭偰丄崅惈擻傪幚尰偟偰偄傞戝帠側梫慺偱傕偁傝傑偡丅

丂偙傟偑俧俶倀俼倎倓倝倧偱丄偄傠偄傠側摦嶌僼傽儞僋僔儑儞傪娙扨偵掕媊偡傞偙偲偑偱偒丄儕傾儖偵偦偺摦嶌傪妋擣偱偒傞偲側傞偲丄偙傟偼傕偆戝曄側枺椡偱堦攖偱偡丅俽俢俼傗俢俽俹偺僐乕僪傪彂偄偰丄幚摥偝偣傞偺偼丄偲傫偱傕側偔崅偄僗僉儖丄惓妋偝丄擡懴偑昁梫偲側傝丄庯枴偲偟偰偼乽偪傚偭偲偟傫偳偄側偀乿偲巚偭偰偄傑偡丅偳偆偣嬯楯偟偰彂偄偰傕丄応崌偵傛偭偨傜巊偄暔偵側傜側偄乮嬯徫乯偟丄僴乕僪偑偦傕偦傕僾傾偱偼丄寢壥傕僾傾偱丄嬯楯偟偰杤擖偡傞婥偵傕側傜側偄偲丄巹偲偟偰偼巚偭偰偄傑偟偨丅偦傟偑丄摿惈偺偄偄俼倕倓倫倝倲倎倷倎傪俧俶倀俼倎倓倝倧偱巊偆乮婡擻傪婰弎偱偒傞乯帠偑偱偒傞偲側傞偲丄乽偙傟偼偪傚偭偲堘偆偐傕両乿偲尒捈偟偰偄傞偺偱偡丅

丂傑偩丄傗偭偲俧俶倀俼倎倓倝倧偱摦偄偨偩偗側偺偱丄偙傫側偵朖傔搢偟偰丄偦偺偁偲寢壥偑偱偰偙側偄偲抪偢偐偟偄偺偱偡偑丄傑偀丄偦傟偼偍偄偍偄彂偄偰峴偔偲偟偰丄傑偢偼俧俶倀俼倎倓倝倧+俼倕倓倫倝倲倎倷倎偵帄傞傑偱偺僾儘僙僗傪彂偄偰偍偒傑偟傚偆丅

丂幚偼偦偺杮戣偵擖傞慜偵丄彮偟傃偭偔傝偟偨偙偲傪婰偟偰偍偒傑偡乮慜抲偒偑挿偦偆偩丗徫乯丅偦傟偼丄俴倝値倳倶梡偺俹俠偺偙偲偱偡丅埲慜偵丄俫倎們倠俼俥俷値倕偱俧俶倀俼倎倓倝倧傪楳傝巒傔偨偲偒偵丄屆偄悽戙偺俹俠偠傖丄傕偆椡晄懌丠偱摦偐側偐偭偨丠偔偩傝傪倀俹偟傑偟偨偑丄偙傟偼戝偒側娫堘偄偱偟偨丅偙偙偱偼僷儚乕晄懌偱摦偐傫傛乕乕偲憶偄偱偄偨偺偱偡偑丄帪娫傪抲偄偰嵞搙僠僃僢僋偟偰傒傞偲丄側傫偲僈儞僈儞偵摦偄偰偄傞偱偼偁傝傑偣傫偐丅

丂摦偐側偐偭偨摉帪丄僞僗僋儅僱乕僕儍乕偱僷僼僅乗儅儞僗傪尒偰偄傟偽丄懄嵗偵暘偐偭偨偺偐傕偟傟傑偣傫偑丄俧俶倀俼倎倓倝倧偺梫媮俠俹倀儕僜乕僗偼偦偆懡偔側偄傛偆偱偡丅僞乕儈僫儖儌乕僪偺儌僯僞傪尒偰偄傞偲丄俥俵庴怣婡摦嶌傪幚峴偟偰偄傞偲偒丄偟偒傝偵乬倀倀倀倀倀倀乭偑楢敪偟偰偄偨偺偱丄摉帪偺乽摦嶌偑廳偄乿尨場偼丄俹俠偲俫倎們倠俼俥俷値倕偲偺怣崋庼庴偱摨婜偑奜傟偐偗偰偄偨忬懺偲偄偆乽僆僠乿偩偭偨偺偐傕偟傟傑偣傫丅帪娫傪抲偄偨嵞搙偺幚峴帪偼丄壗帠傕柍偐偭偨傛偆偵丄俠倧倰倕倝俆偺俹俠偲摨偠傛偆側俠俹倀巊梡棪偱摦偄偰偄傑偡丅偄偭偨偄偙偺尰徾偼側傫偩偭偨偺偐偲偼巚偄傑偟偨偑丄係侽侽侽墌偺倂倝値侾侽乮寢嬊丄倃倳倐倳値倲倳偱慡晹忋彂偒偟偰偟傑偄傑偟偨偑乯偺俹俠偑乽廫暘巊偄暔偵側傞乿偲暘偐偭偨偺偱丄偙傟偼偙傟偱戝偒側廂妌偱偟偨丅

丂偨偩丄儊儌儕乕傪俀俧俛偟偐愊傫偱偄側偐偭偨偺偱丄僽儔僂僓傪奐偔偲俥倝倰倕俥俷倃偱偝偊侾俵俛埲忋徚旓偟偰偟傑偆偺偱丄怴昳偺係俧俛乮僕儍僗僩俀侽侽侽墌乯傪捛壛偟偰丄崌寁俇俧俛偺儊儌儕乕偱塣梡偟偰偄傑偡丅偙傟偩偲丄儊儌儕乕僗儚僢僾傕傑偭偨偔婲偒偢丄僜僼僩傪偨偔偝傫奐偄偰傕栤戣側偄偱偡丅偙偺庤偺俹俠偼朄恖岦偗偺儕乕僗傾僢僾側偺偐丄戝検偵埨偔僆僋偵弌偰偄傑偡偹丅

丂幚偼丄俧俶倀俼倎倓倝倧偩偗偱側偔偰丄僽儔僂僓丄儊乕儔丄報嶞丄僪僉儏儊儞僩僜僼僩棙梡偲偐丄晛捠偺帠柋俹俠偲摨偠傛偆側摦嶌傕偝偣偰偄傞偺偱偡偑丄俠倕倢倕倰倧値偲偼巚偊側偄傛偆側寉夣偝偱偡丅偡偱偵俆擭偔傜偄宱偭偨丄傕偲傕偲倂倝値-俈/俉偺僆僼傿僗俹俠偵倂-侾侽傪嵹偣懼偊偰僆僋偵弌偟偰偁偭偨傕偺偱偡偐傜丄傑偭偨偔摦嶌懍搙偼婜懸偟偰偄側偐偭偨偺偱偡偑丄杦偳倂倝値-侾侽偺儊僀儞俹俠偲摨偠傛偆乮偁傞偄偼彮偟懍偄偐丠乯偵巊偊傞偺偱丄偙傟偑憲椏崬偱係俲墌偲偼丄杮摉偵偍攦偄摼偩偲巚偭偰偟傑偄傑偡丅

丂倃亅倳倐倳値倲倳偼丄彫偝側僷僢働乕僕偱彫夞傝偑棙偔偺偱偡偑丄偙偙傑偱寉夣偩偲偼巚偄傑偣傫偱偟偨丅乬惗妶偵昁梫側乭僜僼僩傕杦偳僆儕僕僫儖偱僷僢働乕僕偝傟偰偄傑偡偟丅扐偟丄俹俠偺庻柦偵偮偄偰偼枹抦悢偱偡偹丅偄偒側傝夡傟偰偟傑偆偐傕偟傟傑偣傫偐傜丅幚偼丄倂倝値-俈偵upgradable側倂倝値-倃俹傪嵹偣偨俫俹幮偺俹俠傕偄傑偩偵桳傝傑偡偑丄偙偪傜傕岲挷偱丄夡傟偦偆側偦傇傝偼桳傝傑偣傫丒丒丒側傫偰彂偔偲乬尵楈乭偠傖側偔偰乬彂偒楈乭偱丄夡傟偰偟傑傢側偄偐怱攝偱偡偑乮徫乯丅

丂偝偰丄懁摴偐傜栠偭偰丄俼倕倓倫倝倲倎倷倎偺俧俶倀俼倎倓倝倧偺摦嶌愝掕偱偡丅

丂嵟弶偼偙傫側偺娙扨偩傠偆偲巚偭偰偄偨偺偱偡偑丄偙偙偱傕彮偟庤偙偢傝傑偟偨丅

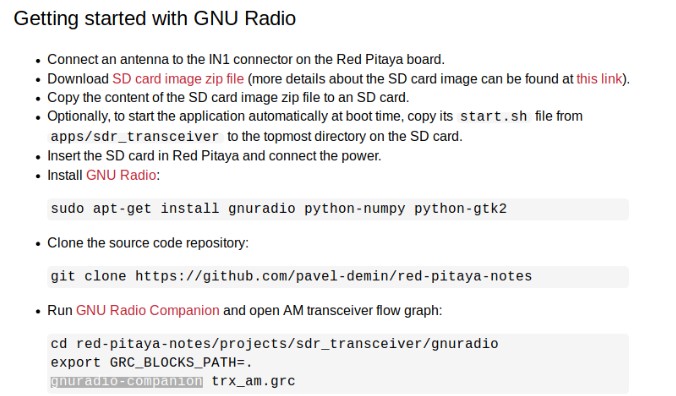

丂桳柤側Pavel-Demin偝傫偺Redpitaya Notes偺SDR丂tranceiver偺崁栚傪僼僅儘乕偡傟偽丄乽弌棃偰偟傑偄傑偡傛乿偲偄偆忣曬偑桳偭偨偺偱丄偦偺捠傝幚巤偟偰傒傑偟偨丅Pavel偝傫偺奩摉売強傪庁梡偟偰偒傑偡丅

俼倕倓倫倝倲倎倷倎傪婲摦偡傞応崌偺僀儞僗僩儔僋僔儑儞乮Pavel-demin偺SDR tranceiver)

丂偙偺捠傝幚峴偡傞偲丄redpitaya偲偄偆僨傿儗僋僩儕偺側偐偵丄clone偱摦嶌娐嫬偑峔抸偝傟傞傛偆偱偡丅

丂幚嵺婲摦偟偰傒傞偲丄偍丠偪傖傫偲am_trx偑俧俶倀俼倎倓倝倧偱婲摦偱偒傞偧両偲婌傫偩乮俼倕倓倫倝倲倎倷倎偺俽倧倳倰們倕/俽倝値倠偑尒偊傞乯偺偱偡偑丄偦傟傕懇偺娫偱偟偨丅側傫偲丄幚峴偟偰傒傞偲丄偡偖偵亊儅乕僋偑昞帵偝傟偰僾儘僌儔儉偼廔椆偟偰偟傑偄丄摉慠丄俼倕倓倫倝倲倎倷倎偼斀墳偟傑偣傫丅儌僯僞乕傪尒偰偄傞偲socket-error偲弌偰偄傞偺偱丄俼倕倓倫倝倲倎倷倎傊偺僨乕僞憲庴怣偺偲偙傠偱堷偭偐偐偭偰偄傞傛偆偱偡丅

丂俢俫俠俹偱梌偊傜傟偨俼倕倓倫倝倲倎倷倎偺儘乕僇儖傾僪儗僗乮倂倝値-10偺僐儅儞僪儔僀儞偐傜arp -a偱妋擣嵪傒乯傊Xubuntu偺僞乕儈僫儖偐傜ping傪懪偮偲丄偪傖傫偲曉帠偑曉偭偰偒傑偡丅偁傟乕丠宷偑偭偰傞偺偵側偀偲巚偆傕丄幚嵺偵偼俼倕倓倫倝倲倎倷倎偑摦偒傑偣傫丅堦曽丄Xubuntu偐傜偼俼倕倓倫倝倲倎倷倎偺儘乕僇儖傾僪儗僗偑妋擣偱偒傑偣傫丅側偺偱丄偙偙偱峫偊崬傫偱偟傑偄傑偟偨丅

丂悢擔僩儔僀偡傞傕恑揥偑柍偄偺偱丄崲偭偨帪偺僱僢僩専嶕偱偡丅俼倕倓倫倝倲倎倷倎偲俧俶倀俼倎倓倝倧偱専嶕偡傞偲丄側傫偲偙偪傜偺僒僀僩偱幚摥偟偰偄傞忣曬偑偁傞偙偲偑暘偐傝傑偟偨丅偦偪傜偵栤偄崌傢偣偰傒傞偲丄

乽俼倕倓倫倝倲倎倷倎杮懱偺僒乕僶偵僽儔僂僓偱傾僋僙僗偟偰丄拞偺SDR Tranceiver傪扏偔偲摦嶌偟巒傔傑偡傛乿偲嫵偊偰懻偒傑偟偨丅偄傑傑偱丄偙傟偵椶偡傞摦嶌偼偟偰偄偨偺偱偡偑丄扏偄偰偄偨偺偑SDR Tranceiver compatible with

HPSDR丂偩偭偨偺偑娫堘偄偩偭偨傛偆偱偡丅偙偺摦嶌偑俼倕倓倫倝倲倎倷倎偺俥俹俧俙傊彂偒崬傓僩儕僈乕偵側傞偲暦偒傑偟偨偑丄偳偆傕彂偒崬傓僨乕僞偑堎側偭偰偄偨偺偱偟傚偆偐丠

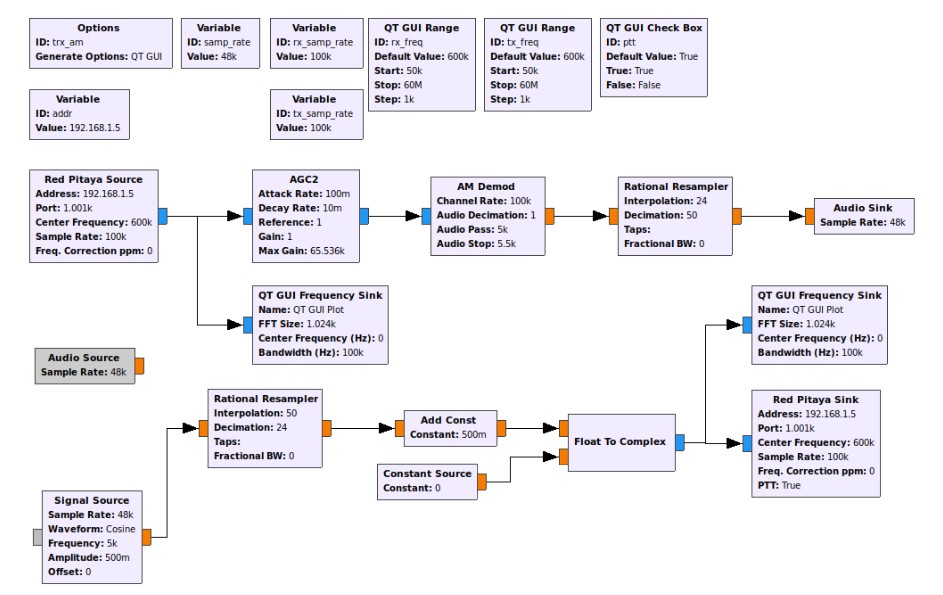

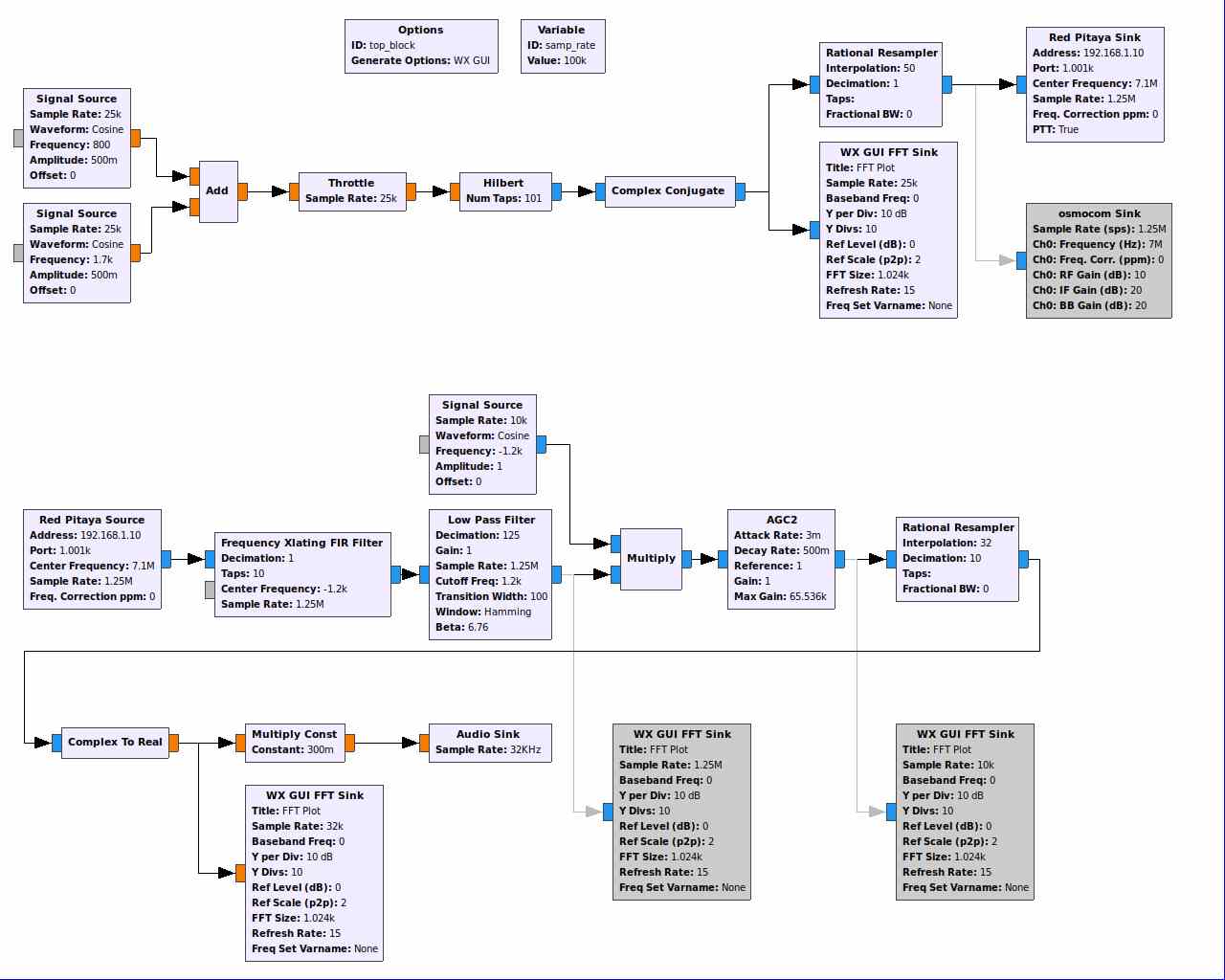

僔僌僫儖僼儘乕偺條巕俿俼倃丂俙俵

丂偄偢傟偵偟偰傕丄偙偺憖嶌偺屻偵丄俧俶倀俼倎倓倝倧傪婲摦偟偰丄偝傜偵俼倕倓倫倝倲倎倷倎偺儘乕僇儖俬俹傾僪儗僗傪愝掕偡傞偙偲偱丄柍帠偵摦嶌傪奐巒偱偒傞偙偲偑暘偐傝傑偟偨丅傾僪僶僀僗懻偄偨僲僀僥僢僋揦庡條偵偼戝曄姶幱偟偰偍傝傑偡丅

丂偲偄偆偙偲偱丄堦墳摦偔偙偲偑妋擣偱偒偨偺偱丄偙偺俹俠偐傜丄俫倎們倠俼俥俷値倕偲俼倕倓倫倝倲倎倷倎傪摨偠僔僌僫儖僼儘乕僌儔僼偱摦偐偟偰丄偦偺摿惈嵎傪尒偰傒傞偙偲偵偟傑偟傚偆丅

僔僌僫儖僼儘乕丂丂俽俽俛丂俀-僩乕儞偵傛傞俫俙俠俲偲俼倕倓倫倝倲倎倷倎偺斾妑

丂忋恾偼俈俵俫倸懷偱俽俽俛曄挷偟偨俀-僩乕儞怣崋傪敪惗偝偣傞僔僌僫儖僼儘乕偱偡丅俽倝値倠偵偼俀偮偺俽俢俼傪僷儔儗儖偱宷偄偱偁傝丄偙傟偱丄憃曽偺俽俢俼偐傜丄忋婰怣崋偑惗惉偝偣傞偺偩偐傜丄斾妑偡傞偵偼偙偺忋側偔曋棙偱偡丅傑偢偼丄俫倎們倠偐傜尒偰偄偒傑偟傚偆丅

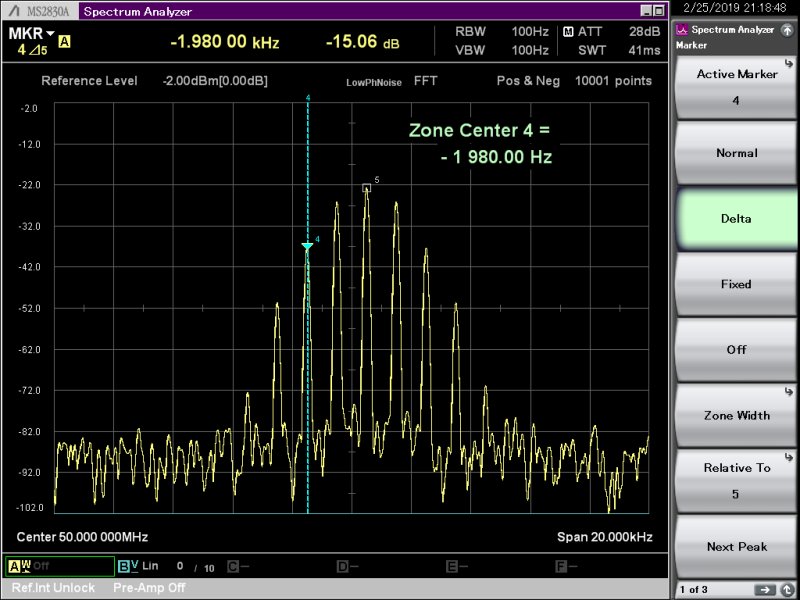

俫俙俠俲-俼俥俷俶倕偵傛傞俽俽俛偺2-僩乕儞

丂偙傟傪尒傞偲丄側傫偩偐偝偊側偄僗儁僋僩儔儉偱偡偹偉丅憲怣俉價僢僩偺尷奅偑尒偊傞偲巚偄傑偡丅俀侽侽抜偺僸儖儀儖僩曄姺婍偱偼媡僒僀僪僶儞僪丄楻偊偄僉儍儕傾偑偨偭傉傝偁傝丄傑偨丄僲僀僘僼儘傾傕寢峔栚棫偭偰偄傑偡丅摨偠僔僌僫儖僼儘乕偱丄俼倕倓倫倝倲倎倷倎偺曽偼丠偲偄偆偲

丂偙傟偑丄偁偭偝傝乽楻偊偄惉暘乿偑徚偊偰偄傑偡丅俫俙俠俲偲斾傋傞偲塤揇偺嵎偲偄偆偙偲偵側傝傑偡偹丅摨偠張棟宯傪巊偭偰偄傞偺偱丄偙偺惈擻嵎偼張棟價僢僩悢偺嵎偵側傞偺偱偟傚偆偐丠偩偲偡傞偲俉價僢僩乮俫倎們倠乯偲侾係價僢僩乮俼倕倓倫倝倲倎倷倎乯偺嵎偼偐偔傕戝偒偄偲偄偆偙偲偵側傝傑偡丅俼倕倓倫倝倲倎倷倎偺攇宍傪尒傞偲丄偲偭偰傕俫倎們倠偼巊偆婥偵偼側傝傑偣傫偹丅庴怣偵娭偟偰傕戝偒側嵎偑偁傞偺偩傠偆偲巚偄傑偡丅

丂偦偺偆偪丄侾俇價僢僩偺俼倕倓倫倝倲倎倷倎傕俧俶倀俼倎倓倝倧偱巊偊傞乽偼偢乿偱偡偐傜丄僩儔僀偟偰傒偨偄偱偡偹丅偦偆側傞偲丄俧俶倀俼倎倓倝倧偺怣崋張棟偑丄憲怣偲庴怣傪懳岦偝偣偰幚峴偱偒傞傛偆偵側傞偺偱丄偄偲偄傠側墳梡偑岠偔傛偆偵側傞偱偟傚偆丅傕偭偲傕丄俼倕倓倫倝倲倎倷倎扨懱偱傕憲庴怣偑摨帪偵偱偒傞偺偱丄憲怣怣崋傪俼倕倓倫倝倲倎倷倎偺奜晹偱側偵偑偟偐偺張棟傪峴偄丄摨偠俼倕倓倫倝倲倎倷倎偱庴怣偡傟偽丄摍壙側偙偲偑弌棃傞傛偆偵傕巚偄傑偡丅偄偢傟偵偟偰傕丄乽偄偠傝偑偄乿偺偁傞僆儌僠儍傪庤偵擖傟傞偙偲偑偱偒傑偟偨乮徫)

亙SSB庴怣婡係戣亜丂亂2019.8.24亃

丂GNURadio 傪偄偠傝巒傔偰彮偟帪娫偑宱偪傑偟偨丅偨偩丄廤拞揑偵偱偼側偔丄婥偑岦偄偨偲偒偵偄偠偭偰偄傞偺偱丄側偐側偐傑偲傑偭偨榖偵側偭偰偄傑偣傫丅堦曽丄偙偺僔儈儗乕僔儑儞僜僼僩偼丄僔僌僫儖僼儘乕椺傪扨偵寢慄偡傞偩偗偱偼丄偦傟偱廔傢偭偰偟傑偄丄傑偭偨偔墳梡椡偑偮偒傑偣傫丅側偺偱丄梀傃偨偄帠椺偺屚妷偲偲傕偵丄朞偒偰偟傑偆塣柦偵偁傞偲峫偊傜傟傑偡丅偦傟傪夞旔偡傞偨傔偵偼丄僔僌僫儖僼儘乕偑乽偳偆偄偆摦嶌傪偟偰偄傞偺偐乿棟夝偡傞偙偲偑昁梫偲側傝傑偡丅

丂幚偼丄俽俢俼傪棟夝偡傞偨傔偺偼丄乽暋慺怣崋張棟乿傪棟夝偟側偄偲偄偗側偄偺偱偡偑丄偙傟偑丄傾儅僠儏傾帺嶌壠偵偲偭偰偼戝偒側僶儕傾乕偵側偭偰偄傞偲峫偊傜傟傑偡丅偄傑傑偱傾僫儘僌偺柍慄婡傪岅傞偲偒偼丄庴怣婡偵偟偰傕憲怣婡偵偟偰傕偦偺峔惉梫慺傪愢柧偡傞偵偼乽幚怣崋張棟乿偱廫暘偱偟偨丅椺偊偽丄暋慺怣崋張棟偺埖偄偑捈姶揑偵尒偊傞乽僀儊乕僕儕僕僃僋僩儈僋僒乕乿偵偟偰傕丄俽倝値丂俠倧倱偺忔嶼偲壛朄掕棟偱愢柧偱偒偰偟傑偄傑偡丅側偺偱丄暋慺怣崋側傫偰丄傑偭偨偔峫偊傕偟側偔偰傕丄側傫偲側偔峔惉梫慺偲偦偺幚摦嶌偑乽捈娤揑偵乿堦抳偟傑偡偺偱丄偁傑傝怺偔峫偊傞昁梫傕柍偐偭偨傢偗偱偡丅

丂偲偙傠偑丄俽俢俼偺撪晹張棟傊偼丄慡偰偑俬/俻張棟偱暋慺怣崋傪埖偆偙偲偵側傝傑偡丅偁傜備傞曄暅挷傕俬/俻怣崋偵曄姺偝傟丄暋慺怣崋張棟偝傟傑偡偺偱丄偙傟傪乽懱姶乿偲偟偰棟夝偟側偄偲丄俧俶倀俼倎倓倝倧傪楳傞偙偲偼弌棃側偔側偭偰偟傑偄傑偡丅巹傕丄惓捈尵偆偲丄惓妋偵棟夝偟偰偄傞偲偄偆傢偗偱偼側偄偺偱偡偑丄僱僢僩傪嫏偭偰偄傞偲暋慺怣崋張棟偵娭偟偰偼丄戝妛偺島媊榐傗丄傾僫僨僶偲偐偺俙乛俢僐儞僶乕僞偺嶲峫暥專偲偐偵丄偗偭偙偆徻偟偄僠儏乕僩儕傾儖偑偁傝傑偡偺偱丄偦偺偁偨傝傪偠偭偔傝撉傒崬傫偱偐傜偺曽偑丄俧俶倀俼倎倓倝倧傪楳傞偆偊偱丄僶儕傾乕偑側偔偰恑傒偑憗偄偲巚偄傑偡丅

丂偲偄偆偙偲偱丄彮偟丄俬/俻怣崋張棟傪堄幆偟側偑傜丄俧俶倀俼倎倓倝倧偺僔僌僫儖僼儘乕傪楳偭偰傒傑偡丅

丂傑偢偼丄俼倕倓倫倝倲倎倷倎偐傜擖弌椡偝傟傞怣崋偱偡偑丄偳傫側宍偱俧俶倀俼倎倓倝倧偵僀儞僞乕僼僃乕僗偝傟傞偺偐峫偊偰傒傑偟傚偆丅俼倕倓倫倝倲倎倷倎傗俫倎們倠俼俥俷値倕摍偺僴乕僪僂僃傾偐傜偼暔棟僀儞僞乕僼僃乕僗乮僀乕僒傗倀俽俛乯傪夘偟偰丄俬/俻怣崋偲偟偰庢傝崬傑傟傑偡丅埲壓偼巹偺棟夝側偺偱丄傕偟偐偟偨傜丄惓妋偱偼側偄偐傕偟傟傑偣傫偑丄埲壓偺傛偆側宍偱埖傢傟偰偄傞偺偱偼側偄偐偲悇應偟偰偄傑偡丅

Redpitaya Source

Redpitaya Sink

丂偙偺晹暘偑俼倕倓倫倝倲倎倷倎丂偺俽倧倳倰們倕乮庴怣乯偲俽倝値倠乮憲怣乯偵側偭偰偄傞偲峫偊傞偙偲偑弌棃傑偡丅偙偺俽倧倳倰們倕偲俽倝値倠傪巊偭偰偄傠偄傠側曄挷曽幃傪嶌傞偙偲偑偱偒丄俽倧倳倰們倕丂偺僀儞僾僢僩乮傾僫儘僌怣崋乯偲俽倝値倠偺傾僂僩僾僢僩乮傾僫儘僌怣崋乯傪寢傋偽丄儖乕僾僥僗僩乮憲庴怣乯偑偱偒傑偡偟丄偦傟傜偺娫偵幚揱憲楬傪嶌傞乮傾儞僥僫傪偮側偄偱憲庴怣偡傞乯側傫偰偙偲傕偱偒傑偡丅傑偨丄俽倧倳倰們倕丄俽倝値倠傪梡偄側偄偱曄暅挷夞楬偺娫傪丄俧俶倀俼倎倓倝倧偱揱憲楬乮僠儍僱儖乯僔儈儏儗乕僔儑儞偡傞偙偲傕壜擻偱偡丅側偺偱丄傕偺偡偛偔廮擃側俽俢俼傪幚尡偱偒傞偺偑丄俧俶倀俼倎倓倝倧偲俼倕倓倫倝倲倎倷倎偺慻傒崌傢偣偲偄偆偙偲偵側傝傑偡丅

丂偙偆偄偭偨僴乕僪傪梡偄偰丄偝傜偵暋慺怣崋張棟偺擖栧幚尡傪偡傞偵偼丄俽俽俛偼寢峔柺敀偄嵽椏偵側傝傑偡丅偦偺柺敀偝偼偙偺偁偲弎傋傞偲偟偰丄傑偢偼暋悢偺曽幃偱俽俽俛傪庴怣偟偰傒傞偙偲偵偟傑偡丅憲怣偵娭偟偰偼丄傑偢偼慜夞嶌偭偨俹倛倎倱倕亅俽倛倝倖倲僞僀僾傪巊偄傑偡丅

乮侾乯俹倛倎倱倕丂俽倛倝倖倲僞僀僾

丂嵟弶偵丄堦斣娙扨偦偆側丄俹倛倎倱倕亅俽倛倝倖倲僞僀僾偺庴怣婡傪嶌偭偰傒傑偟傚偆丅俫俰係係偱偼俽俽俛庴怣婡偲偟偰倂倕倎倴倕倰僞僀僾偑徯夘偝傟偰偄偰丄偦偺拞偱偼乽俹倛倎倱倕亅俽倛倝倖倲僞僀僾偺庴怣婡傪嶌傞偺偼丄偪傚偭偲柺搢乿偲偄偆婰弎偑偁傝傑偟偨丅嵟弶偼偳偆偟偰偐側丠偲媈栤偵巚偭偨偺偱偡偑丄俹倛倎倱倕亅俽倛倝倖倲倕倰偺僽儘僢僋傪尒偰丄偦偺堄枴偑棟夝偱偒傑偟偨丅梡堄偝傟傞俹倛倎倱倕亅俽倛倝倖倲倕倰乮僸儖儀儖僩僼傿儖僞乯偼丄僀儞僾僢僩偑幚悢偱弌椡偑暋慺悢偺屌掕偵側偭偰偄傞偺偱偡丅偙偺偙偲偼丄憲怣懁乮曄挷婍乯偵偼巊偄堈偄偑丄庴怣懁偱偼柺搢側憖嶌傪嫮偄傜傟傞偲偄偆偙偲偵側傝傑偡丅

傑偢偼丄俹倛倎倱倕-俽倛倝倖倲僞僀僾偺俽俽俛庴怣婡偱偁傞丄乽僀儊乕僕儕僕僃僋僩儈僋僒乕乿傪嶌傞偲埲壓偺傛偆偵側傝傑偡丅

Image Reject Mixer

丂偲偙傠偱丄傾僫儘僌偺悽奅偱偼億僺儏儔乕側乽僟僀儗僋僩僐儞僶乕僕儑儞庴怣婡乿偱偼俀廃攇悢庴怣乮俴俽俛傕倀俽俛傕偄偭偟傚偔偨偵庴怣乯偵側傞偺偱丄偲偰傕俽俽俛庴怣婡偲偼屇傋偢丄幚梡惈偵傕朢偟偄偺偱丄偙傟偼旲偐傜専摙懳徾奜偲偟傑偡丅堦曽丄僀儊乕僕儕僕僃僋僩儈僋僒乕偼1廃攇庴怣偱丄庴怣僒僀僪僶儞僪偲斀懳偺僒僀僪僶儞僪偼梷埑偡傞峔惉偱偡丅

丂偝偰丄俼倕倓倫倝倲倎倷倎偺俽倧倳倰們倕傪尒傞偲丄偙偺僀儊乕僕儕僕僃僋僩儈僋僒乕偺宍幃傪帩偭偰偄傞偙偲偑暘偐傝傑偡丅偦偆偱偡丄俬乛俻弌椡傪桳偡傞偺偼丄俼倕倓倫倝倲倎倷倎偺撪晹偱俶俠倀乮悢抣惂屼敪怳婍乯偲俀偮偺儈僋僒乕乮忔嶼婍乯偑僛儘廃攇悢偺俬乛俻怣崋乮暋慺怣崋乯傪嶌傝弌偟偰偔傟傞偺偱偡丅

丂偙偺偁偲偼丄僸儖儀儖僩曄姺婍乮俹倛倎倱倕亅俽倛倝倖倲倕倰乯傪捠偟偰丄俬/俻偺暋慺怣崋傪崌惉偟偰幚怣崋偵曄姺偡傟偽丄僀儊乕僕儕僕僃僋僩儈僋僒乕傪梡偄偨俽俽俛庴怣婡偑弌棃忋偑傞偼偢偱偡丅

丂偲娙扨偵峫偊偨偺偱偡偑丄側傫偲愭偵弎傋偨傛偆偵丄堏憡婍傪峔惉偡傞僸儖儀儖僩曄姺婍偺擖椡偑丄傃偭偔傝偡傞偙偲偵乽幚悢偵屌掕乿偺傛偆側偺偱偡丅偙傟偵偼嶲傝傑偟偨丅暋慺擖椡側傜偽丄堦敪偱俽俽俛庴怣婡偑峔惉偱偒傞偺偵乕乕乕偲夨傗傫偱傕巇曽偑偁傝傑偣傫丅

丂偝偰丄偳偆偡傞偐丠偱丄揇偔偝偄曽朄傪峫偊偰傒傑偟偨丅埲壓偺僔僌僫儖僼儘乕傪偛徫棗乮傑偝偵徫偭偪傑偆乯偔偩偝偄丅

Phase-Shift曽幃SSB庴怣婡

丂側傫偲丄偣偭偐偔暋慺怣崋偱弌椡偝傟偰偄傞俼倕倓倫倝倲倎倷倎偺俽倧倳倰們倕偺弌椡傪堦夞幚怣崋偵曄姺偟偰偟傑偄傑偡丅偪側傒偵僔僌僫儖僼儘乕偺拞偱丄僽儘僢僋偺擖弌椡偺怓偑惵偼暋慺怣崋丄烌怓偼幚怣崋偺張棟偱偡丅偙偙傪棟夝偟偰偄側偄偲巒傑傝傑偣傫丅偱丄傢偞傢偞幚怣崋偵栠偟偨偁偲偵丄僸儖儀儖僩曄姺婍傪捠偟偰丄偦偺暋慺怣崋弌椡傪拪弌偟偰丄幚偼傕偆堦搙幚怣崋偵捈偟偰偦傟傜傪崌惉偟偰丄俽俽俛偺暅挷怣崋傪惗惉偝偣偰偄傑偡丅側傫偲傕偼傗丄揇廘偝偺嬌抳偱偡丅偙傟偑丄僸儖儀儖僩曄姺婍偵暋慺擖椡偑慖戰偱偒傟偽丄偙傫側攏幁側偙偲傪偟側偔偰嵪傓偺偱偡偑丄巇曽偑偁傝傑偣傫偹丅偨偩丄尨棟恾捠傝偺摦嶌傪僜僼僩乮俧俶倀俼倎倓倝倧乯偲僴乕僪乮俼倕倓倫倝倲倎倷倎乯傪梡偄偰幚尰偱偒偨傢偗偱偡丅

丂偙偙傑偱尒偰偒偰丄婥偑晅偄偨偲巚偄傑偡偑丄暋慺怣崋偵巜掕偝傟偰偄傞僔僌僫儖僼儘乕恾偺怣崋宱楬偺応崌丄奣擮揑偵偼丄俬/俻怣崋偺乽俀杮乿偑捠偭偰偄傞偲峫偊傞偲捈姶揑偵擺摼偑偄偒傑偡丅僽儘僢僋恾娫偑暋慺怣崋偺応崌偺乽仺乿偼偦偺傛偆側堄枴傪帩偭偰傞偲棟夝偟偰偟傑偄傑偡丅幚嵺偵偼擇偮偺宯摑偺怣崋傪墘嶼偟偰偄傞偩偗側偺偱偡偑丅

丂偝偰丄摦嶌偺條巕傪埲壓偺僗儁僋僩儔儉偱帵偟偰偍偒傑偟傚偆丅丂

憲怣僗儁僋僩儔儉

丂偼丄俽俽俛憲怣婡偱幚嵺偵2-僩乕儞傪敪惗偝偣偨忬懺偱偡丅偙傟偼丄埲慜偺幚嵺偺僗儁傾僫偱尒偨僗儁僋僩儔儉偲堦弿偱偡偑丄俈丏侾俵俫倸偲偄偆偙偲偱丄堦墳丄俴俽俛偵偟偰偄傑偡乮埲慜偺恾偼俈俵俫倸偱倀俽俛偱偟偨丗徫乯丅曽朄偼娙扨偱暋慺嫟栶傪寁嶼偡傞偩偗偱偡丅偙傟傪壓婰偺傛偆偵丄俼倕倓倫倝倲倎倷倎偺俿倃侾偲俼倶侾傪僗僥僢僾傾僢僥僱乕僞偱宷偄偱丄怣崋偺儖乕僾夞楬傪嶌偭偰偄傑偡丅

Redpitaya堦戜偱憲庴怣

丂偝偰丄偙偺忬懺偱丄俽倝値倠偐傜揻偒弌偝傟傞庴怣怣崋偺僗儁僋僩儔儉偼埲壓偺恾偺捠傝偱偡丅傂偢傒偺側偄偒傟偄側怣崋偱偡偹丅

庴怣僗儁僋僩儔儉

傂偢傒傕彮側偔椙岲側摿惈

丂擮偺偨傔偵丄晄梫僒僀僪僶儞僪偱偁傞倀俽俛乮僔儞僌儖僩乕儞乯傪庴怣偟偨応崌偺僗儁僋僩儔儉傪埲壓偵婰偟傑偡丅傑偢偼丄俈丏侽俋俋MH倸偺怣崋傪SSG偐傜傇偪崬傫偱丄暅挷怣崋偺帪娫攇宍偲廃攇悢僗儁僋僩儔儉傪尒偰傒傑偡丅帪娫攇宍偺傎偆偼丄婓朷庴怣懷偑LSB側偺偱丄I/Q偺僠儍僱儖偺怣崋偑摨憡偵側偭偰丄傑偭偨偔廳側偭偰尒偊傑偡乮俠俫侾偲俠俫俀偱2怣崋乯丅偙偺偁偲壛嶼偡傟偽丄怳暆偑2攞偵側傝傑偡丅

LSB怣崋偺庴怣

I/Q怣崋偼摨憡

SSG偐傜偺怣崋偼嫹懷堟偱偼倫倛倎倱倕丂値倧倝倱倕偑懡偄偺偑傢偐傞

丂庴怣廃攇悢傪俈丏侾侽侾MH倸偵偟偰傒傑偡丅偦偆側傞偲丄僀儊乕僕儕僕僃僋僩岠壥偱丄I/Q偺帪娫椞堟怣崋偼偦偺堏憡偑屳偄偵侾俉侽搙堎側傞偺偱丄壛偊崌傢偣傞偲僛儘偵側傞偼偢偱偡丅偨偩偟丄僗儁僋僩儔儉傪尒傞偲丄LSB庴怣偵斾傋偰丄亅俇侽倓B偔傜偄偺傛偆偱偡丅

倀SB怣崋偺庴怣

I/Q怣崋偼媡憡側偺偱壛嶼偦偰徚柵

丂忋恾偺傛偆偵傛偆偵庒姳偺晄梫僒僀僪僶儞僪偺楻傟偑擣傔傜傟傑偡偑丄傑偀丄偙傟偼忋婰偺傛偆側忕挿側峔惉偱幚尰偟偨偺偱丄偄傠偄傠晄姰慡惈偑廳側偭偨寢壥偱偟傚偆丅僒僀僪僶儞僪僒僾儗僢僔儑儞偼丄僉儍儕傾偐傜侾倠俫倸棧傟偱亅俆俉倓俛丄俀倠俫倸棧傟偱亅俇侽倓俛丄侾侽倠俫倸棧傟偱亅俇俆倓俛偲側傝傑偟偨丅偪傚偭偲偙偺抣偵偼晄枮偑巆傝傑偡偹丅傕偭偲傕傾僫儘僌曽幃偩偲丄堦夞僠儏乕儞偱偒偰傕丄壏搙丄宱擭曄壔偱偡偖偵楎壔偡傞偲偼巚偄傑偡偑丅

丂偲偄偆偙偲偱丄僸儖儀儖僩曄姺婍傪乽柍棟傗傝乿巊偭偨俹倛倎倱倕-俽倛倝倖倲僞僀僾偺俽俽俛庴怣婡偑弌棃忋偑傝傑偟偨丅

乮俀乯倂倕倎倴倕倰曽幃偵傛傞俽俽俛庴怣婡

丂偙傟偼丄俫俰係係偱傕徯夘偺偁偭偨俽俽俛庴怣婡傪峔惉偡傞乽昗弨揑曽朄乿偺傛偆偱偡丅偙偺曽幃偼屆偔偼俽俽俛僴儞僪僽僢僋偵傕宖嵹偝傟偰偄傑偡丅傾僫儘僌曽幃偱偼丄偦偺晄姰慡惈乮儈僋僒乕偺僉儍儕傾仌僒僀僪僶儞僪僒僾儗僢僔儑儞乯備偊偵丄慡偔幚梡揑偱偼柍偐偭偨偺偑丄僨傿僕僞儖壔偵傛偭偰丄偦偺寚揰傪曗偆偙偲偑偱偒丄幚梡揑側夞楬偵側偭偨揟宆椺偱偡偹丅傑偝偵幚怣崋傪俬/俻暘棧偟偰丄乽捈岎惈乿傪棙梡偡傞偙偲偵傛偭偰丄崿戺偟偨怣崋傪暘棧丒崌惉偡傞尒帠側夞楬峔惉偱偡丅

丂傑偢偼幚怣崋傪梡偄偨丄傾僫儘僌僠僢僋側夞楬峔惉傪尒偰傒傑偟傚偆丅傑偢偼倂倕倎倴倕倰曄挷婍偱偡丅

倂倕倎倴倕倰曄挷婍

丂傑偢丄偙偺恾偱乽傾僫儘僌揑偵乿sin/cos偱婰弎偟偰偍偒偨偄偲巚偄傑偡丅

嘆曄挷乮暅挷乯怣崋丗cos冎mt

嘇I憡僒僽僉儍儕傾: cos冎st丂丂 嘊俻憡僒僽僉儍儕傾:丂sin冎st

嘋I憡俛俵僒僽僉儍儕傾弌椡

cos冎st*cos冎mt =(cos(冎s+冎m)t+cos(冎s-冎m)t)/2

嘍Q憡俛俵僒僽僉儍儕傾弌椡

sin冎st*sin冎mt =(sin(冎s+冎m)t+ sin(冎s-冎m)t)/2

嘐俬憡LPF弌椡: (cos(冎s-冎m)t)/2

嘑俻憡LPF弌椡: (sin(冎s-冎m)t)/2

嘒I憡僉儍儕傾: cos冎ct丂丂丂丂 丂嘓俻憡僉儍儕傾丗丂 sin冎ct

嘔I憡俛俵弌椡:

(cos冎ct *cos(冎s-冎m)t)/2= (cos(冎c+冎s-冎m)t+ cos(冎c-冎s+冎m)t)/4

嘕Q憡俛俵弌椡:

(sin冎ct * sin(冎s-冎m)t)/2=(cos(冎c-冎s+冎m)t- cos(冎c+冎s-冎m)t)/4

偙傟傜傪壛嶼偡傞偲

嘖RF弌椡丗(cos(冎c-冎s+冎m)t)/2

偑摼傜傟傑偡丅偙傟偼冎m側傞曄挷廃攇悢傪帩偮怣崋偑冎c-冎s+冎m側傞廃攇悢偵曄姺偝傟傞偙偲傪帵偟偰偄傑偡丅

偙偙偱

冎c-冎s+冎m亖冎r乮亖庴怣廃攇悢乯

偲偡傞偲

冎m亖冎r-冎c+冎s

偲側傝傑偡丅

丂廃攇悢娭學偼屻偱嶲徠偱偒傞傛偆偵儊儌偟偰偍偒傑偟偨丅乽傾僫儘僌揑乿偵偼偒傟偄偵SSB偑偱偒偰偄傞偙偲偑傢偐傝傑偡丅

丂偙偙偱偼暘偐傝傗偡偄傛偆偵曄挷婍傪峫偊傑偟偨偑丄偙偺夞楬偼憃曽岦惈偑偁傞偺偱丄曄挷婍傪媡偐傜扝傞偲丄暅挷婍偵側傝傑偡丅偙偙偱偼丄庴怣廃攇悢偐傜僉儍儕傾傪堷偄偰僒僽僉儍儕傾廃攇悢傪壛偊偨廃攇悢偑暅挷廃攇悢偵側傝傑偡丅偙偙偱拝栚偟偨偄偺偼丄俋侽搙埵憡夞楬傪帩偭偨俬/俻儈僋僒乕偺擇慻偱俴俹俥偱嫴傫偩宍偵側偭偰偄傞偲偄偆偙偲偱偡丅偙傟偼丄傑偝偵暋慺怣崋張棟傪峴偭偰偄傞偵摍偟偄偺偱偡丅

丂偝偰丄Weaver曽幃偑側傫偲側偔傢偐偭偨偺偱丄偙傟傪僔僌僫儖僼儘乕恾偵棊偲偟偰偄偒傑偡丅側偍丄愭偺恾偼MOD偱偡偑丄塃偐傜媡偵扝傟偽丄DEMO偵側傝傑偡偺偱丄Weaver曽幃偺庴怣偺応崌偼偦偺傛偆偵峫偊偰偔偩偝偄丅

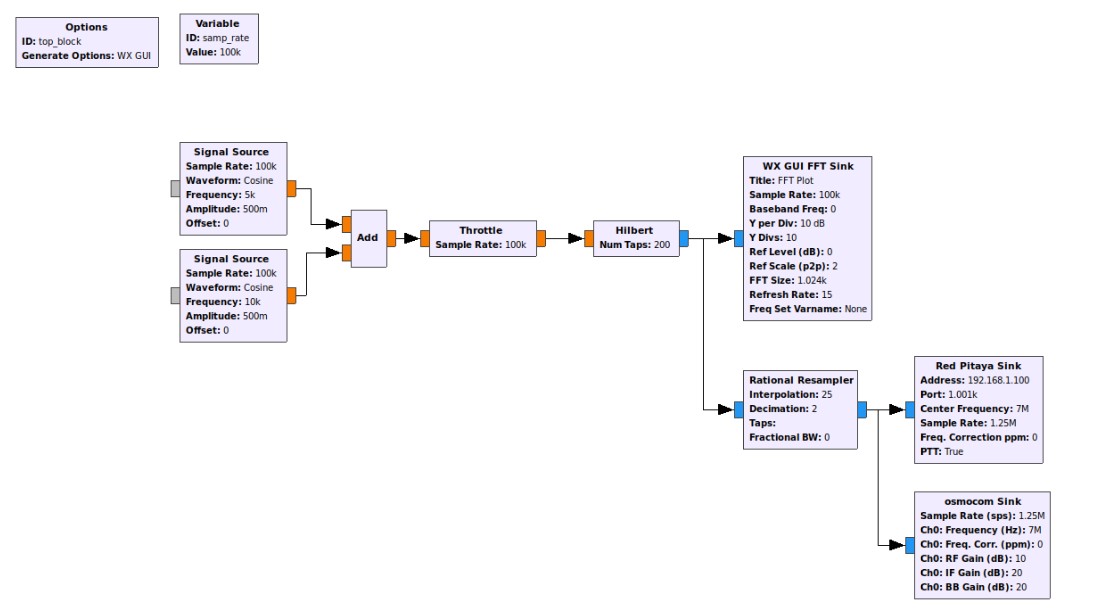

Weaver曽幃偺僔僌僫儖僼儘乕

丂椙偔尒傞偲丄偙偺応崌丄嵟弶偺儈僋僒乕偼俼倕倓倫倝倲倎倷倎丂俽倧倳倰們倕偦偺傕偺乮倂倕倎倴倕倰曄挷婍偺恾偺愒揰慄撪乯偱偡丅幚偼庴怣婡偱偼丄俴俹俥傪侽乣僒僽僉儍儕傾廃攇悢埲忋偵偡傞偨傔偵廃攇悢僔僼僩傪峴偄傑偡丅偙傟偑俼倕倓倫倝倲倎倷倎偺俽倝値倠偺屻偵偮偄偰偄傞Frequency-Xlating

Fir Filter偲偄偆僽儘僢僋偱偡丅偙偙偵廃攇悢僔僼僩検傪擖傟傞偲丄庴怣廃攇悢傪丄Frequency Xlating丂FIR丂Filter偺僽儘僢僋偺Center廃攇悢偩偗曄壔偝偣傞偙偲偑偱偒傞傛偆偱偡丅偙偙偱偼丄侽乣冎s乮俫倸乯偱俴俹俥傪摦嶌偝偣偨偄偺偱丄-冎s側傞僔僼僩検乮偙偙偱偼-1.2倠俫倸乯傪愝掕偟傑偡丅

倂倕倎倴倕倰曽幃偵偍偗傞僒僽僉儍儕傾廃攇悢僔僼僩

丂偙傟偱Weaver曽幃偺俴俹俥傑偱偨偳傝拝偒傑偟偨丅偙偺偁偲偼丄僒僽僉儍儕傾偺冎s傪忔偠偰丄幚怣崋偵栠偣偽丄偦傟偱暅挷偑姰椆偟傑偡丅俫俰係係偱偼丄僒僽僉儍儕傾廃攇悢傪侾丏俆倠俫倸丄廃攇悢僔僼僩検傪俋俉丏俆倠俫倸偲偟偰丄寢壥揑偵俈丏侾俵俫倸偺庴怣婡偵偟偰偄傑偡丅偙偺廃攇悢僔僼僩偺條巕傪忋恾偵帵偟傑偡丅扐偟丄俼倕倓倫倝倲倎倷倎偺庴怣廃攇悢偼俈丏侽俵俫倸偵側偭偰偄偰丄偙傟偑偝偒偺Frequency-Xlating

Fir Filter偺廃攇悢僔僼僩摦嶌偵側傞傛偆偱偡偹丅崱夞偼俼倕倓倫倝倲倎倷倎丂俽倧倳倰們倕偺庴怣廃攇悢傪俈丏侾俵俫倸偵偟丄廃攇悢僔僼僩検傪亅侾丏俀倠俫倸偵偟偰摨條偺摦嶌傪峴傢偣傑偡丅

丂偙偺倂倕倎倴倕倰曽幃偲偄偆偺偼丄俬/俻偺僨傿僕僞儖怣崋張棟偵帡偨摦嶌傪丄偄傑傑偱偼傾僫儘僌偱峴偭偰偄偨傢偗偱偡偑丄傾僫儘僌夞楬偑晄姰慡偱偁傞偨傔偵丄僉儍儕傾僒僾儗僢僔儑儞傗丄俬/俻宯楍偺僎僀儞曄摦偑丄捠夁懷堟偺價乕僩乮僒僽僉儍儕傾桼棃乯傗丄晄梫僒僀僪僶儞僪僒僾儗僢僔儑儞偺敪惗偵側傝丄側偐側偐傑偲傕側俽俽俛傪惗惉乮偁傞偄偼庴怣乯偱偒側偐偭偨偺偱偟傚偆丅懡暘丄倂倕倎倴倕倰偝傫偼婘忋偱嶰妏娭悢傪楳傝夞偟偰偄偰丄乽偍丠俽俽俛偑俴俹俥偩偗偱惗惉偱偒傞偠傖傫両乿偲婌傫偩偺偱偟傚偆偹偉丅偱傕丄偦傟傪幚梡揑偵幚尰偱偒傞媄弍偑摉帪偼柍偐偭偨偲偄偆偙偲側偺偱偟傚偆偐丅倀俽僷僥儞僩傪尒傞偲丄倂倕倎倴倕倰偝傫偺彂偄偨偍偧傑偟偄傾僫儘僌夞楬偑嵹偭偰偄傑偟偨偑乮徫乯丅

丂偝偰丄摉慠偺偛偲偔丄偙傟偱侾怣崋偺俽俽俛庴怣偑偱偒傑偡丅俹倛倎倱倕丂俽倛倝倖倲曽幃偲斾傋傞偲丄乽僸儖儀儖僩曄姺婍乿偺懼傝偵乽娙堈側俴P俥偲儈僋僒乕俀屄乿偑昁梫偵側傝傑偡丅傑丄夞楬婯柾偱偼暋慺擖椡偺僸儖儀儖僩曄姺婍偑偁傟偽丄椉曽幃偵戝嵎偼側偄偺偱偟傚偆丅

乮俁乯暋慺俛俹俥曽幃偵傛傞俽俽俛庴怣婡

丂偄傑傑偱丄倂倕倎倴倕倰曽幃偵偟傠丄俹倛倎倱倕亅俽倛倝倖倲曽幃偵偟傠丄俬俻怣崋傪梡偄偰丄尨棟恾捠傝偵俽俢俼傪峔惉偟偰偒傑偟偨偑丄俶俤俿傪嫏偭偰偄偰丄傕偭偲娙扨側曽朄偑偁傞偙偲傪尒偮偗偰偟傑偄傑偟偨丅偦偺嵺偨傞傕偺偑暋慺俛俹俥傪梡偄偰丄俢俽俛偐傜偳偪傜偐堦曽偺僒僀僪僶儞僪傪庢傝弌偡曽朄偱偡丅椙偔峫偊傞偲丄偙偺曽幃偼傾僫儘僌偱尵偆偲偙傠偺僼傿儖僞乕曽幃偦偺傕偺偱偡丅傕偪傠傫傾僫儘僌俽俽俛梡偺僼傿儖僞偼丄僋儕僗僞儖僼傿儖僞側傝丄俵俥側傝傪拞娫廃攇悢偱梡偄傞偺偱丄偙偺椺偲偼廃攇悢揑偵偼慡慠堎側傞宍偵偼側傝傑偡偑丅

丂偟偐偟丄乽側傫偩丄偙傫側曽朄偑偁傞側傜丄嵟弶偐傜徯夘偟傠傛両乿偲尵傢傟偦偆偱偡偹丅丄傑偀丄偦偆尵傢偢偵丄尨棟偲怣崋張棟傪懱姶偱偒傞傛偆偵丄乮侾乯偲乮俀乯傪楳偭偰傒偨偲巚偭偰壓偝偄丅

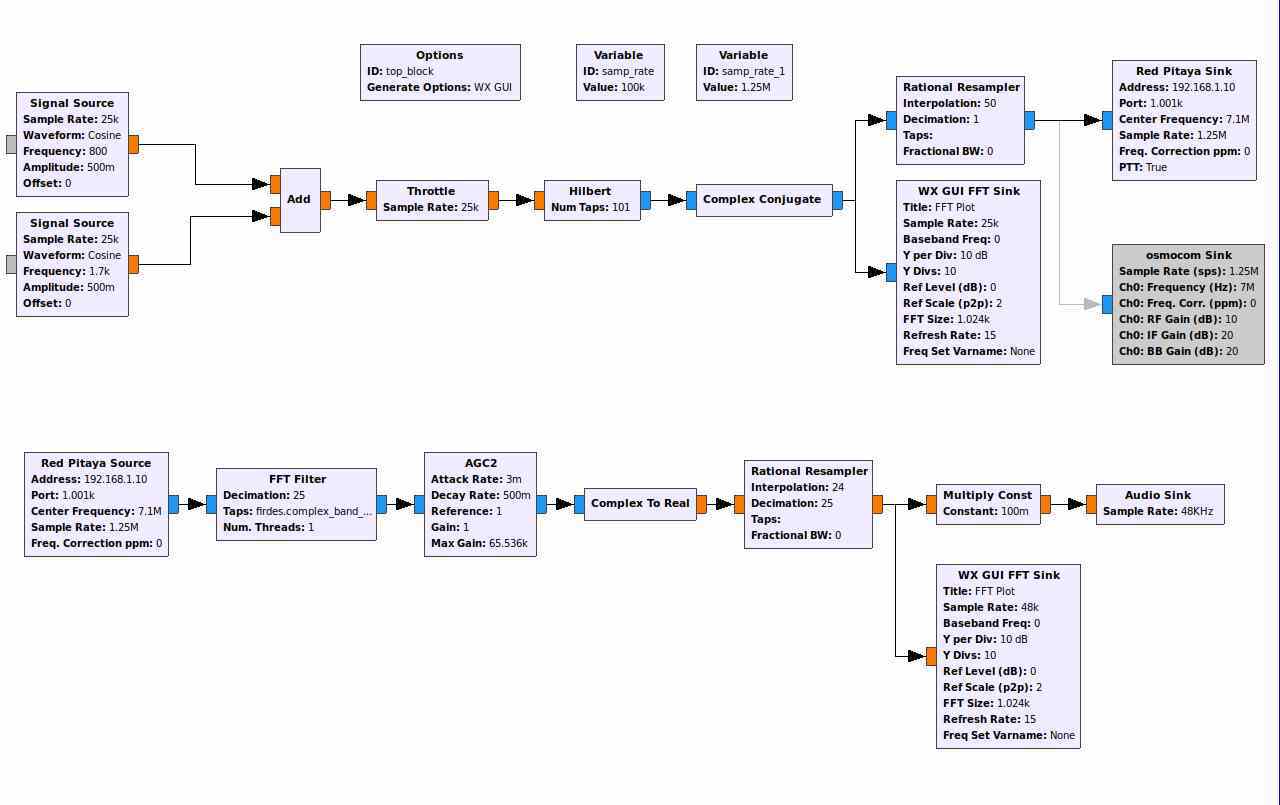

丂偙偺曽幃偺僔僌僫儖僼儘乕僌儔僼傪埲壓偵帵偟傑偡丅嶲峫偵偟偨偺偼偙偙偱偡丅

暋慺俛俹俥曽幃偵傛傞俽俽俛庴怣婡

俴俽俛傪慖戰

丂俼倕倓倫倝倲倎倷倎偐傜弌椡偝傟傞僛儘廃攇悢偺俬/俻怣崋偵懳偟偰丄倀俽俛乮椺偊偽侽丏俁乣俁倠俫倸乯偐丄偁傞偄偼俴俽俛乮亅俁乣亅侽丏俁倠俫倸乯傪慖戰偱偒傞俛俹俥偑桳傞偺偱偡丅偙傟偼幚怣崋張棟偩偲丄扨側傞僟僀儗僋僩僐儞僶乕僕儑儞偲側偭偰偟傑偄傑偡偺偱丄俀怣崋庴怣偵側傝榖偵側傝傑偣傫偑丄暋慺怣崋張棟偩偲晄梫側懁偺僒僀僪僶儞僪偼庴怣偡傞偙偲偑桳傝傑偣傫丅儅僀僫僗偺廃攇悢偺俛俹俥偱俴俽俛傪慖傇偲偄偆偺偑丄側傫偲側偔乽捈姶偑嫅斲偟偨偑傝傑偡乿偑丄偙偙偼暋慺怣崋椞堟偱偡偺偱丄儅僀僫僗偺廃攇悢偱偺張棟偼丄偟傚偭偪傘偆婲偒傑偡偐傜丄偙傟偼丄乽偦偆偄偆傕偺乿偲峫偊偰偰偍偄偰偔偩偝偄丅

丂偙偺応崌丄僼儘乕僌儔僼撪偺暋慺俛俹俥偱偡偑丄僛儘廃攇悢偵懳偟偰亄偺廃攇悢椞堟傪俛俹俥偲偟偰愝掕偡傟偽丄倀俽俛庴怣丄亅偺廃攇悢椞堟傪俛俹俥偲偟偰愝掕偡傟偽俴俽俛庴怣偲側傝傑偡丅幚嵺偵俽俽俧偱廃攇悢傪曄壔偝偣偰丄俼倕倓倫倝倲倎倷倎偵愝掕偟偨丄拞怱廃攇悢偺廃傝偺+/-偺廃攇悢傪曄壔偝偣傞偲丄愝掕偑倀俽俛側傜偽丄俴俽俛偼庴怣偣偢丄偦偺媡傕偟偐傝偱偡丅側偺偱丄俽俽俛庴怣婡偲偟偰摦嶌偟偰偄傞偙偲偑暘偐傝傑偡丅

乮係乯俥俥俿僼傿儖僞曽幃偵傛傞俽俽俛庴怣婡

丂嵟屻偵俥俥俿僼傿儖僞偲傗傜傪梡偄偨俽俽俛庴怣婡傪尒偰傒傑偡丅偙傟偼俹倎倴倕倢亅倓倕倣倝値偝傫偺椺偵偁偭偨傛偆偵巚偄傑偡偑丄倀俼俴傪幐擮偟偰偟傑偄傑偟偨丅傑偢偼僔僌僫儖僼儘乕僌儔僼偱偡丅

丂

俥俥俿僼傿儖僞傪梡偄偨俽俽俛庴怣婡

丂偙偙偺娞偼乽俥俥俿僼傿儖僞乿偲偄偆僽儘僢僋偱偡丅

丂俥俥俿僼傿儖僞偲偼丄擖椡怣崋偵俥俥俿傪偐偗偰廃攇悢椞堟偵曄姺偟偨偆偊懷堟惂尷傪偐偗偰偟傑偭偰丄偦偺偁偲俬俥俥俿乮媡俥俥俿乯偱帪娫椞堟偵栠偡偲偄偆偙偲偺傛偆偱偡丅俥俥俿偺僒儞僾儕儞僌悢偼俀丱俶偑堦斒揑偱偡偑丄偙傟傪侾張棟扨埵偲偟偰丄廃攇悢椞堟偵曄姺偟偰丄偦偙偱丄偽偭偝傝偲惉暘傪乽傇偭偨愗傞偙偲偱乿僼傿儖僞乕偲偟偰摦嶌偝偣偰偄傞傛偆偱偡丅乽傇偭偨愗傞乿偲偄偆憖嶌偼丄偁傞廃攇悢偵偍偗傞怳暆傪嶼弍揑偵憹尭偝偣傞偩偗偱偡偐傜丄偲傫偱傕側偔媫弒側僼傿儖僞傪娙扨偵幚尰偱偒傞偼偢偱偡丅

丂椺偊偽丄倃乮俫倸乯偱偼怳暆亖侾偩偭偨偺偑倃亄侾乮俫倸乯偱偼怳暆亖侽偲偄偆傛偆側嬮宍偵嬤偄僼傿儖僞傕丄妡偗嶼堦敪偱偱偒傞偼偢偱偡丅懡暘丄張棟偺戝敿偼俥俥俿墘嶼偵旓傗偝傟傞偺偠傖側偄偐偲巚偄傑偡偑丄偙偺宍幃偺僼傿儖僞偼丄偄傑傑偱丄俢俽俹偱傕楳偭偨偙偲偑側偄偺偱丄偁傑傝捈姶偑摥偒傑偣傫丅俶俤俿忋偵傕徻嵶側摦嶌偺愢柧偑尒偮偐傜側偄偺偱丄妋偐側偙偲偼尵偊側偄偺偱偡偑丄俧俶倀俼倎倓倝倧偺僽儘僢僋偲偟偰梡堄偝傟偰偄傞偺偱丄偙偺曽幃偺僼傿儖僞傕丄僨傿僕僞儖怣崋張棟偺悽奅偱偼億僺儏儔乕側偺偱偟傚偆丅

丂偲偄偆偙偲偱丄偝偒偺暋慺俛俹俥曽幃偺僔僌僫儖僼儘乕僌儔僼偺拞偺僼傿儖僞傪俥俥俿僼傿儖僞偵岎姺偡傟偽丄摨偠傛偆偵摦嶌偑壜擻偱偡丅扐偟丄愝掕僷儔儊乕僞偑柺搢偱丄僽儘僢僋偺僷儔儊乕僞偺偆偪丄乽俿倎倫乿偺崁栚偵丄埲壓偺偛偲偔偍傑偠側偄傪擖傟傑偡丅

firdes.complex_band_pass(1, 1250000, -3000, -300, 100, firdes.WIN_HAMMING

)

丂偙偺僷儔儊乕僞偺乮撪乯偺愢柧偑丄俧俶倀俼倎倓倝倧偺俿倳倲倧倰倝倎倢傪尒偰傕椙偔傢偐傜側偐偭偨偺偱偡偑丄偄傠偄傠楳偭偰傒偨寢壥乮棙摼丄僒儞僾儕儞僌廃攇悢丄掅堟僇僢僩僆僼廃攇悢丄崅堟僇僢僩僆僼廃攇悢丄慗堏廃攇悢暆丄憢娭悢庬椶乯偱偼側偄偐偲巚偆傛偆偵側傝傑偟偨丅偙偙偱傕丄倀俽俛偺応崌偺捠夁懷堟偼俁侽侽乣俁侽侽侽丄俴俽俛偼亅俁侽侽侽乣亅俁侽侽偲廃攇悢傪寛傔偰傗傟偽丄暋慺俛俹俥偲摨偠傛偆偵摦嶌傪偝偣傞偙偲偑弌棃傑偡丅

丂偲偙傠偱丄崱丄婥偑晅偄偨偺偱偡偑丄偙偺偍傑偠側偄僷儔儊乕僞偺乽firdes.complex_band_pass乿偭偰側傫側偺偩傠偆丠FFT僼傿儖僞偲偄偆偐傜偵偼丄廃攇悢椞堟偵曄姺偟偰僼傿儖僞儕儞僌偟偰偄傞偼偢側偺偱丄傑偝偐暋慺BPF乮complex_band_pass偺暥帤偑偁傞偺偱乯傪摦嶌偝偣偰偄傞偲偼巚偄偨偔側偔偰丄僼傿儖僞偺摿惈偑丄僷儔儊乕僞偱寛傔偨complex_band_pass偲摨摍偺摿惈偵側偭偰偄傞偲偄偆偙偲側偺偩傠偆偐丠丠丠傛偔傢偐傜側偄偺偱丄偙偺偁偲挷傋傞偙偲偵偟傑偡丅

丂偝偰丄偄傠偄傠側曽幃偱俽俽俛庴怣傪僩儔僀偟偰偒傑偟偨丅嫵嵽偲偟偰偼偗偭偙偆妝偟傔偨偺偱偼側偄偱偟傚偆偐丠

丂俧俶倀俼倎倓倝倧傪楳傞応崌丄偙偺傛偆偵奺婡擻僽儘僢僋偑偳偺傛偆側摦嶌傪偡傞偺偐傪棟夝偟側偑傜恑傫偱偄偔偺偑偄偄偺偱偼側偄偐偲巚偄傑偡丅偦偺嵺偵僒儞僾儕儞僌儗乕僩曄姺偼戝愗偱偡丅偙偺栶栚傪壥偨偡偺偑丄Rational Resampler偲偄偆僽儘僢僋偱丄僀儞僞乕億乕儗乕僔儑儞乮僒儞僾儖儗乕僩傾僢僾乯偲僨僔儊乕僔儑儞乮僒儞僾儖儗乕僩僟僂儞乯偺偄偢傟傕偑偱偒傞僽儘僢僋偱偡丅偙偺僽儘僢僋偼僒儞僾儖儗乕僩曄姺偑昁梫側偁偪偙偪偱巊傢傟偰偄傑偡丅

丂幚偼丄愄偵俿俬偺俢俽俹偱僨傿僕僞儖僔僌僫儖僾儘僙僢僔儞僌傪偐偠偭偰偄偨帪丄僒儞僾儖儗乕僩偲奺庬婡擻偺幚尰惈擻偼丄俠俹倀偺張棟懍搙偵傕傛傝傑偡偑丄旝柇側娭學偑偁傞偙偲傪宱尡偟偰偄傑偡丅椺偊偽丄崅偄僒儞僾儖儗乕僩偱丄掅偄廃攇悢偺僼傿儖僞傪嶌傞偲丄応崌偵傛偭偰偼晄埨掕偵側傞偲偐丒丒丒丒摦嶌偟側偄偲偐丒丒丒丒偙偺偁偨傝偼丄棟榑忋摫偐傟傞傕偺偱偼側偔丄僴乕僪傗僜僼僩張棟偺惂栺偵嫆傞傕偺偑戝偒偄偱偡丅偙偺乽掱搙姶乿偼丄幚嵺偵楳偭偰傒側偄偲暘偐傜側偄晹暘傕偁傝丄乽摦偐側偄乿応崌偼丄僔僌僫儖僼儘乕偑傑偢偄偺偐丄偁傞偄偼丄愭偵彂偄偨傛偆側乽摦嶌忦審乿傪堩扙偟偰偄傞偺偐丄愗傝暘偗偑昁梫偵側傝傑偡丅

丂側偺偱丄堦婥偵僔僌僫儖僼儘乕傪巇忋偘傞偺偱偼側偔丄婡擻僽儘僢僋偛偲偵丄僗儁僋僩儔儉婡擻傗僆僔儘婡擻傪偮偐偭偰丄乽摦嶌妋擣乿偟側偑傜恑傔傞偺偑偄偄偺偱偼側偄偐偲巚偄傑偡丅偦偆偡傞偙偲偱丄婡擻僽儘僢僋偺乽偔偣乿傕暘偐傞偺偱丄偙傟傪儅僗僞乕偟偨姶妎偑摼傜傟傑偡丅傕偪傠傫丄俠亄亄偱彂偐傟偨婡擻僽儘僢僋偺僜乕僗僼傽僀儖傪撉傒崬傫偱丄偙傟偑棟夝偱偒傟偽丄傛傝怺偄棟夝偑摼傜傟傞偙偲偼尵偆傑偱傕偁傝傑偣傫乮偑丄巹偼偦偙傑偱撍偭崬傑側偄壜擻惈偑崅偄偱偡丗徫乯丅

丂師偼丄偙傟傜偺曽幃枅偺乽摿惈乿偵偮偄偰怺杧傝偟偰傒偨偄偲巚偄傑偡丅扨偵丄僔儈儏儗乕僔儑儞僜僼僩忋偺FFT夝愅偱枮懌偣偢丄幚嵺偺僗儁傾僫偱尒偨偄偲巚偄傑偡丅傑偨丄俫倎們倠俼俥倧値倕偲斾妑偟偨傝丄偙偙偱嶌偭偨俿俼倃偲傕斾妑偡傞偺傕柺敀偦偆偱偡丅